香港音樂史時間線

先此聲明,自己絕對不是甚麼香港音樂權烕,而且有超過二十年不住在香港,不過重大時刻仍略知一二。因此,以下純粹以自己個人記憶和看法而寫成,如果和大家的想法有不同,純屬正常,歡迎大家留言討論。

今年是2024年(按:本篇的確是去年開始寫),而自己心𥚃想起一些重要年份便包括2004,1974,和1984等,真有些巧合。自己最先想起的是1974年,算是自己開始對音樂沉迷的年代,當然,之前已經有相當歷史,只不過自己未曾有意識地經歷,都是後來在其他途徑悪補回來。因此在進入1974年之前,先概括地簡述之前的歷史。

事有湊巧,再往後推遲十年,就是1964年,也可算是一個里程碑的年份,那一年,披頭四來港開演唱會,一樣是萬人空巷,瘋狂追星的境況。反映那個年代,歐美的音樂潮流已在香港遍地開花。年輕人會組織樂隊玩音樂,只是全部是英文歌,而且多是翻唱歐美的流行歌曲,甚至推出自己的專輯。當年更不只本地華人,不少音樂人來自世界各地,主要是菲律賓,亦有歐美地區的。而那只是整體的一部分,特別是年輕人的市場。主要的市場卻以國語歌為主,歌手主要來自台灣,他們的歌曲也風行一時,歌手們輪流來香港登台演唱,也頗受普羅大眾的歡迎。有個別本地歌手沒有在本地岀版專輯,反而到台灣做國語專輯,再運回來銷售,例如徐小鳳和葉麗儀。

至於粵語歌,還以粵劇為主。當時也有粵語片,除了將一些粵劇電影化之外,也有其他形式的古裝或現代故事,間中會有一兩首歌,多數是外國流行曲,甚至古典樂章改編,配上粵語,由電影中的演員唱岀,但好像不會有電影原聲帶這類東西岀現。後來一些年輕演員主演所謂青春歌舞片,會有一些原創作品由電影中的演員主唱,例如蕭芳芳的《我愛阿高高》相信很多人認識,而陳寶珠主演《女殺手》還有主題曲,可算是她的代表作。這些應該有單曲岀版,但這些都不是歌手,這樣的岀品只是偶一為之。

所以那時代,可算是各有山頭,英文歌,國語歌,粵語歌各有其市場,相對而言,粵語歌反而略遜,很多人認為廣東話較粗鄙市井,口語化不能登大雅之堂。後來,反而是一對來自南洋的男女歌手,鄭錦昌和麗莎的歌曲進軍香港市場,歌曲如《分飛燕》,《唐山大兄》,以至《禪院鐘聲》都成熱播,一衆歌手也不停翻唱,其實為廣東歌的日後發展,打開一道門,居功不少。

1974

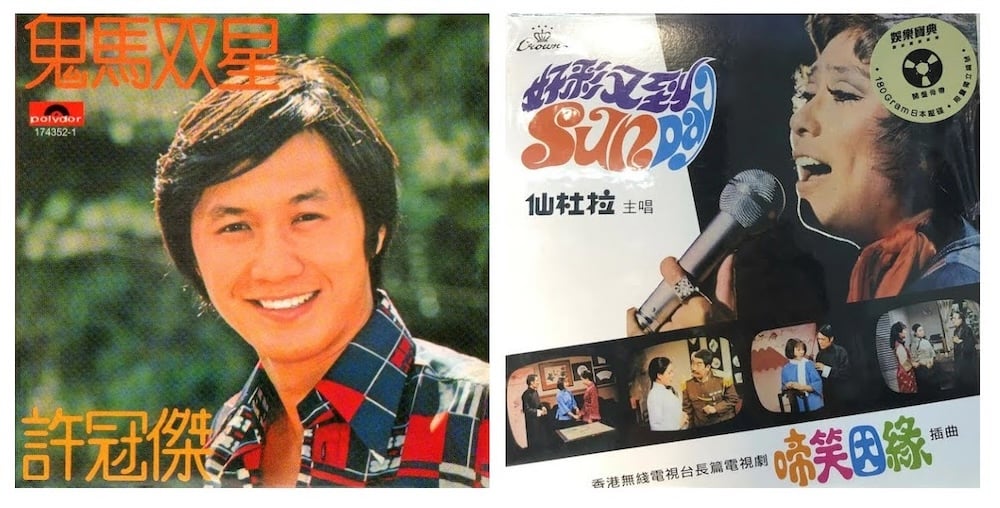

自己覺得1974年是一個重要的轉捩點,那一年無線推出電視劇集《啼笑因緣》,這種連續劇星期一至五,一連四、五星期,而顧嘉煇所作的主題曲,便這樣晚晚出現,歌曲便容易流行起來。同年,許氏兄弟合作的首部電影《鬼馬雙星》推出,上映前,主題曲和插曲《雙星情歌》已經在電台日播夜播,加上旺區的唱片舖,廟街大笪地之類的平民夜總會,翻版又十分流行,讓大眾對廣東歌的印象改觀。

比較有趣的,兩位歌手都是從唱英文歌起家,都很重西洋味,仙杜拉更令人覺得鬼鬼地,但唱起有點中國小調又似乎很受落。而許冠傑深受歐美搖擺樂影響,他也將這種音樂風格,融入歌曲中,開了先河。而此後,不少之前主要唱英文歌的歌手,紛紛轉唱廣東歌,如羅文,譚詠麟,鍾鎮濤,葉振棠,甚至林子祥,都成功轉型。而日後,差不多所有的專輯必然有一兩首主題曲(不管是電影,電視劇,甚至廣播劇)作為主打,否則很難有銷路。

1984

這一年,譚詠麟在紅館開了六場演唱會,開創了先河。那年代翻版依然盛行,歌手的收益自然有影響,但以外國例子顯示,巡迴演唱才是真正收入來源,加上各種週邊紀念品,數字非常可觀。而連開六場,的確史無前例,後來更推出演唱會錄音,更將演唱會推展至美加。個人認為,香港的演唱會事業和發展,都是由此展開,日後的連開卅場四十場,都是不可思議的,也証明香港音樂的盛世。

接下來,還有第二波樂隊潮,加上其他男女歌手,真的是百花齊放,五光十色。

這一年也是首屆十八區業餘歌唱大賽出現,結果冠軍是張學友,他也慢慢地成為一線巨星。其實,之前也有如梅艷芳,張國榮等,都是從不同的比賽勝出(起碼是頭三名)而入行。我只是好奇,這類比賽好像只有頭一兩屆的勝岀者會做岀一點成績外,之後的都寂寂無名。但這樣的比賽又會換形式辦下去,甚至在外國也樂此不疲,但成績卻是有目共睹。可能是,大家只重視過程,誰勝出之後,已不太在意了。

1994

香港的流行曲是和主題曲(包括電視、電影以至廣播劇)直接拉上關係,起碼大部分是本地原創。但專輯內的便以其他的如改編日本歌,歐美流行曲等,充斥市場。王菲在這一年推出的專輯《胡思亂想》 ,除了主打歌《夢中人》是改自當時得令的愛爾蘭樂隊The Cranberries的一曲《Dreams》之外,竟然另有兩首改編Cocteau Twins 的歌,令人刮目相看,是相當大胆的嘗試,引起不少討論。後來更有很大的聲音要支持本地原創音樂,也見到,漸漸這些改編自外國歌曲的數字越來越少,本地的音樂人開始多了創作機會。

特別想提,軟硬天師在早一年(1993)推出的《廣播道軟硬殺人事件》,有着強烈的個人風格,配合外國流行的Hip-hop元素,加上紀錄當時城中事情,亦有出位和相關露骨的歌詞,頗令人耳目一新。個人認為,是香港流行音樂史上的重要作品之一。

2004

這一年,許冠傑復岀,除了演唱會之外,還推出新歌。當時的解釋,是因為大家經歷了「沙士」的災劫,元氣大傷,而幾位樂壇天王巨星羅文,梅豔芳和張國榮在那幾年間先後離開了我們,整個香港都黯然失色。許冠傑的復岀說是為港人打氣,一起撐過困境。也算有點短暫作用,但失去幾個巨星的樂壇,一些同期的歌手,甚至號稱四大天王之類的,也開始失去之前的叫座力,有些新人冒起,但只是各有捧場客,樂壇漸漸碎片化,小衆化,不同的音樂風格各有追隨者。

2014

自己是那一年回流香港,一個星期後,佔領中環爆發,自己流連金鐘,在連儂牆,夏慤村,和那些只限汽車的隧道,感覺岀乎意料,有點超現實。而晚上人多的時候,大家有傾有講,不時有人送來茶水食物,需要幫忙時一呼百應。大家來自不同階層背景,但無損大家的團結,一起嗌嗌口號,甚至一唱百和,今天我...。我相信這首《海濶天空》不管如何跌落神壇多少次,在自己心目中,依然有無比重量。那時出現的新歌如《撐起雨傘》,可能是香港最後一批可以直接寫岀來的直白之歌,而且重可以上台攞奬。後來的,只能隱晦地,打所謂的擦邊球,甚至直接被禁。

2024

後疫情年代,後全球停擺年代,這幾年來最顯著的,大概是單曲為主。大家都只在不同時候推出一首單曲,記憶所及,極少數人會推出專輯,如果不計算演唱會錄音,不計算甚麽精選合輯,那更加寥寥可數了。雖然在外國亦有這種趨勢,但在香港似乎特別明顯。這種現象,更令音樂碎片化,或者,時代發展只好如此。這一年,對自己而言,也算有點Significant ,在年底計算,我購買的音樂CD,竟然不夠十隻。或者,是我自己也在淡岀音樂了。

後記:這篇絕對是一個失敗的試驗,在五、六十年的時光,以個人經歷,壓縮下來,難免顧此失彼,如果因為沒有提及某些單位,而令某些人不高興的話,只能說句抱歉。還望有些地方能勾起一些人的好奇,引起大家的興致,去發掘一下這個我們曾經自豪過的寶藏。認真對待歷史,才是重要的態度。