關於攝影術發明的知識考古學

8 月 19 日那天,我在朋友圈轉發郭廣林的文章《達蓋爾——19世紀的普羅米修斯》時寫下這樣一段話:

「今天,被稱作『國際攝影日』。沒有官方背書,只是攝影共同體的自我命名。正因如此,它更像是一種文化記憶的自覺。攝影不是在某一天被突然發明的,而是在神話、技術、慾望與社會縫隙里逐步生成。

廣林的這篇文章,把達蓋爾放在『19世紀的普羅米修斯』這個隱喻下面談,其實也是一種提醒:

攝影從誕生之初,就不只是技術,而是一場文明的轉向——既帶來了光明,也製造了遮蔽⋯⋯」

底下的留言立即熱鬧起來,周仰調侃說「塔爾博特情何以堪」,令胡歌接著回了一句「尼埃普斯情何以堪」⋯⋯朋友們用玩笑提醒我:攝影從來不是某一個人的專利,它的誕生,是神話、技術、慾望和社會縫隙交織的結果。

我當然接受這個說法。因為工作上的原因,我甚至對約瑟夫·尼埃普斯(Joseph Nicéphore Niépce)的資料掌握比路易·達蓋爾(Louis Jacques Mandé Daguerre)的更為豐富。但 8 月 19 日的「國際攝影日」由來,畢竟是因達蓋爾而起的。至於誰是真正的發明者,恐怕是這幾個名字也不能解開攝影史開端的所有秘密。

幾天後,我又讀到了廣林與 ChatGPT 關於攝影術發明的對話——《攝影術的發明—發表—遺忘機制》。那一刻,我意識到,之前朋友圈里那些零散的討論,是可以、也應該要去梳理清楚的。這場討論啓發我重新審視攝影術的起源——它並非某個名字或日期的簡單故事,而是一個跨越世紀的知識網絡。

攝影的發明,從來不是一條單一的時間線,也不僅僅是一個「1839 年 & 達蓋爾」的故事,而是一張龐大而複雜的知識網絡,一場跨越幾個世紀的生成過程。

我們習慣從 1839 年講起:1 月 7 日,法國科學院的公開演講,弗朗索瓦·讓·多米尼克·阿拉戈(François Jean Dominique Arago)宣佈達蓋爾的銀版法;8 月 19 日,技術被「贈與全世界」,這一天也因此被稱為「世界攝影日」。但這樣的時間線,實在過於整齊,乾淨得有點讓人不安。

往前追溯更早一些。1822 年,尼埃普斯發明瞭日寫法(heliography),用光硬化的猶太瀝青,嘗試將影像固定下來。這一早期嘗試為尼埃普斯後來的成功奠定了基礎。

1826 至 1827 年的夏天,他在聖盧貝·德·瓦倫(Saint-Loup-de-Varennes)的鄉間宅邸,使用暗箱、鍍錫板與猶太柏油,拍下那張模糊卻震動至今的《窗外》(View from the Window at Le Gras)。這張影像的曝光時間至今仍存爭議——傳統估算約 8 小時,近年研究認為可能長達數天。無論是哪一種說法,緩慢移動的陽光都在那片錫板上刻下了痕跡,影像才一點點顯影出來。那是一種極慢的生成,像等待某種命運成形。尼埃普斯的嘗試,為後續所有攝影實驗奠定了基石。

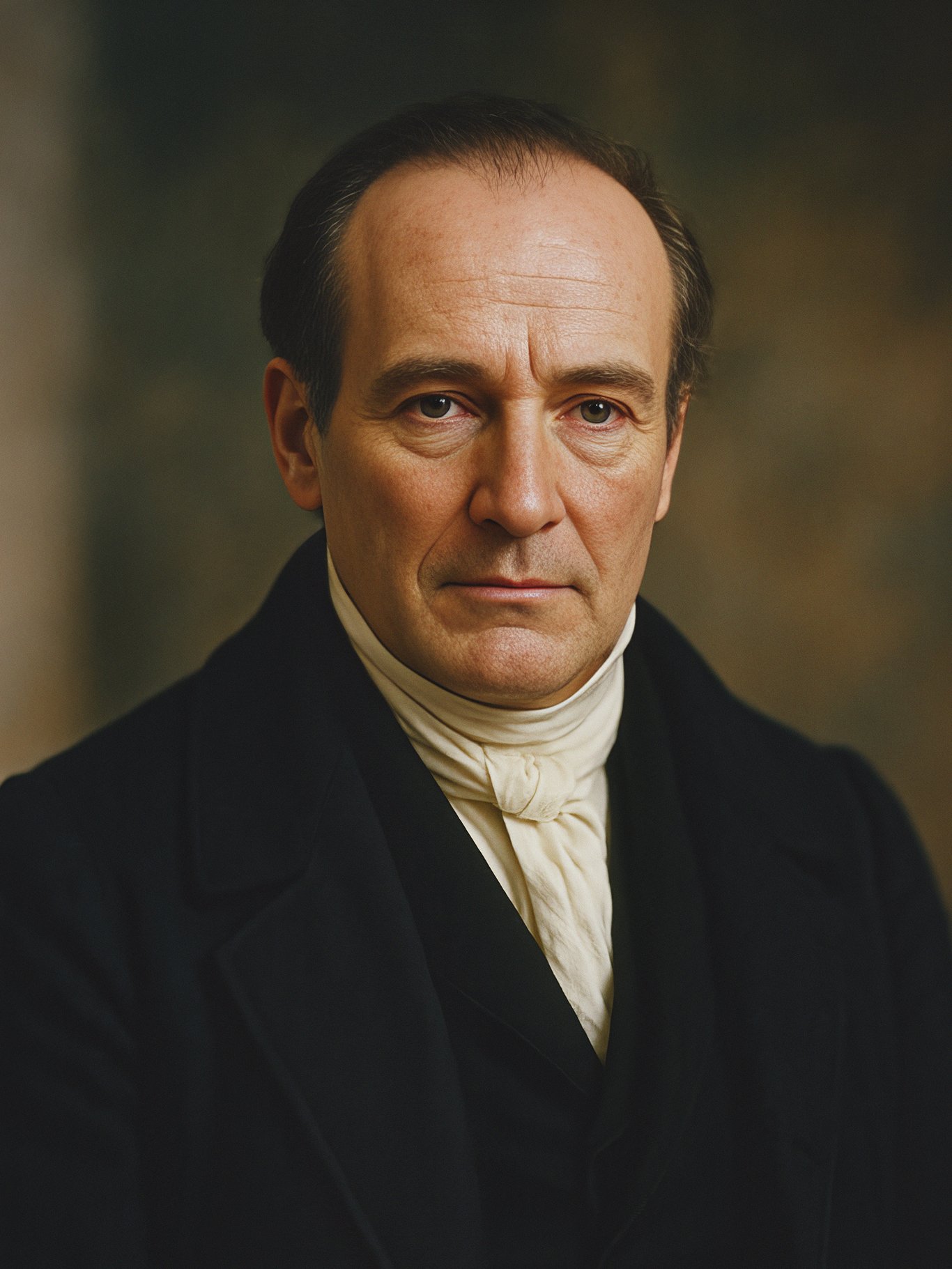

約瑟夫·尼埃普斯(Joseph Nicéphore Niépce),這個拍攝了人類第一張可以永久保存的照片的攝影英雄,並沒有一張他的肖像照片流傳下來,連網上能找到的那幅公認的肖像畫都是純屬虛構的。於是我就用AI為他做了幾幅根據「虛構畫像」製作的「照片效果」的「虛構肖像照」。鑒於不論是瀝青版還是銀版的照片效果都是眼下AI模擬不了的,就算模擬成,也是時代錯亂的,所以我乾脆就做成柯達克魯姆的質感了,实在不行,大家可以把他当作是一部关于尼埃普斯的电影剧照。

1835 年,威廉·亨利·福克斯·塔爾博特(William Henry Fox Talbot)在英國拉科克修道院(Lacock Abbey)進行了鹽紙負片實驗。雖然成像品質粗糙,但這項嘗試,奠定了負—正系統的雛型。正是這一系統為攝影的複製可能性開闢了新路。

1837 年,達蓋爾在多年實驗的基礎上,終於成功固定了銀版影像。1838 年春,他拍下了著名的《聖殿大道》(Boulevard du Temple)。那張因長時間曝光而幾乎空無一人的街景,唯有擦鞋匠被清晰地留下——冷冽的注視感,至今仍令人震動。那一刻,現實第一次被完整凝固,而技術背後的權力,也開始緩慢運轉。達蓋爾的成就開啟了攝影的普及之路,後續技術則進一步拓展了其可能性。

1850 年前後,弗雷德里克·斯科特·阿切爾(Frederick Scott Archer)完成了濕版工藝。但直到 1851 年,他才將這項技術公開發表於《化學家》(The Chemist)。這一次公開,開啟了濕版攝影的時代,也讓攝影進入了一條可以快速複製、廣泛流通的現代軌道。

這些技術突破背後,還隱藏著更多未被銘記的貢獻。1839 年底,費城的保羅·貝克·戈達德(Paul Beck Goddard)與羅伯特·科尼利厄茲(Robert Cornelius)發現溴化物可以顯著縮短曝光時間,幾乎實現了最早的「快照」。但這項技術被他們暫時保密,用於收費昂貴的商業肖像拍攝。1840 年底,倫敦的約翰·弗雷德里克·戈達德(John Frederick Goddard)則選擇無償公開這項技術,讓銀版法在歐洲迅速普及。歷史記錄因此留下了後者的名字,而費城的實驗者,則慢慢沈入遺忘。

這種選擇性記憶不僅影響了歷史書寫,也在當代的文化機構中有所體現。過去十幾年,法國尼埃普斯攝影博物館(Musée Nicéphore Niépce)的前館長弗朗索瓦·舍瓦爾(François Cheval)一直是我們重要的工作夥伴。我也因此多次前往夏隆(Chalon-sur-Saône)的尼埃普斯攝影博物館。雖然《窗外》如今收藏於德州大學奧斯汀分校的哈里·蘭森中心(Harry Ransom Center),但在夏隆,依然可以看到與尼埃普斯相關的大量資料、器材與文獻。

這種文化偏好從博物館的設置延伸到更廣泛的歷史書寫中。嚴格說來,法國人似乎更願意在攝影史裡留下尼埃普斯的名字:一方面,因為他和達蓋爾都是法國人;另一方面,或許也因為浪漫的法國人更愛「悲情英雄」。至少,法國在官方層面上設有以尼埃普斯命名的公立攝影博物館,但至今沒有同樣性質的「達蓋爾博物館」。儘管達蓋爾的作品經常會在奧賽美術館展出,他的名字卻沒有在建築的銘牌上獲得專屬的位置。

這種對尼埃普斯的歷史偏愛,不僅體現在博物館的設置上,更延續至當代的官方論述。例如法國文化部長拉希達·達蒂(Rachida Dati)最近宣佈,法國將在 2026–2027 年舉辦一場歷時一年多的攝影術二百週年紀念活動,遍布全國的展覽與公共項目,將把注意力重新拉回攝影的歷史與遺產。

選擇 2026-2027 年作為200週年的紀念節點,而不是2039 年,達蒂表示——攝影史上第一張永久性照片,是在 1826 至 1827 年間,由尼埃普斯在聖盧貝·德·瓦倫完成。也就是說,在法國政府看來,《窗外》的誕生,才是攝影發明的真正起點。

這種文化選擇的背後,是攝影術作為跨學科知識匯聚的結果。小孔成像的原理,兩千多年前的《墨經》就有記錄;伊本·海桑(Ibn al-Haytham)、羅傑·培根(Roger Bacon)、達·芬奇(Leonardo da Vinci)、焦万巴蒂斯塔·德拉·波塔(Giambattista della Porta)、達尼埃萊·馬泰奧·阿爾維塞·巴巴洛(Daniele Matteo Alvise Barbaro)、約翰內斯·開普勒(Johannes Kepler),從光學到透視學,暗箱不斷被改良與流轉。18、19 世紀,約翰·海因里希·舒爾茨(Johann Heinrich Schulze)的硝酸銀實驗,以及約翰·弗雷德里克·威廉·赫歇爾(John Frederick William Herschel)發現海波定影,為攝影的穩定性奠定了化學基礎。直到 19 世紀中葉,這些知識才在特定的社會、政治與技術語境里,匯聚成我們今天稱為 photography 的東西。

這些知識的匯聚,最終在 19 世紀中葉迎來了制度化的關鍵時刻。所以,1839 年真正標誌的,不是攝影的「起點」,而是它的制度化時刻:阿拉戈的演講、赫歇爾的「photography」命名,以及法國政府將技術向世界公開,讓攝影從私人實驗室走向社會,進入了一個可以被複製、被流通、被規範的現代框架。

這種制度化的力量,不僅確立了技術的現代性,也明確了誰有資格命名、解釋與書寫歷史。權力在其中建立秩序,並在不知不覺間抹除了那些游離於話語之外的聲音。攝影的技術被制度化的同時,它的敘事也被納入權力框架,決定了誰能留下姓名,誰被抹去。這種由制度與權力驅動的命名與遺忘,構成了攝影史隱而不顯的內在邏輯,也正是福柯所揭示的知識生成機制。

從阿拉戈的公開演講到赫歇爾為攝影術的命名,從巴黎學院的封存與發布,到博物館如何選擇展陳與書寫,權力不僅規範了攝影技術的流通,也決定了誰被記住、誰被抹去——這種制度化的過程,才讓攝影從一種實驗,轉化為現代社會的一種公共語法。

這些歷史細節的選擇性記憶,揭示了攝影史背後的權力與話語機制,這讓我想起廣林與 ChatGPT 的對話《攝影術的發明—發表—遺忘機制》,它進一步闡明瞭攝影史的生成邏輯。這段對話,再一次證實了我的判斷:

攝影史里之所以總有一種隱秘的生成語法,是因為它從來不是某一天被某個人「發明」,而是多點併發,跨學科積累,直到被制度化發表,然後被話語挑選出幾個「英雄式」的符號人物,其他沒有被公開、沒有被記錄的名字,就這樣慢慢沈入遺忘。

事實上,回顧近代的科技發展史,我們會發現,這種「發明—發表—遺忘—再發現」的循環,並不只屬於攝影——從印刷術到電力,從計算機到人工智慧,幾乎所有跨學科的重大技術發展都是這樣:長時段的沈積,制度化的命名,權力驅動的遺忘,然後在新的語境里被重新看見。

福柯在《知識考古學》(L’archéologie du savoir, 1969)里說過:任何一個知識體系的誕生,都不是線性的「創造—完成—流傳」,而是一種在不同話語層級之間流動、被不斷重組的過程。攝影,正是這套結構中的一個典型樣本。

攝影術的發明,不應被看作是一個乾淨的時間節點,而更像是一個知識網絡緩慢收斂的瞬間。它從誕生那一刻起,就不只是技術,而是一種現代性的語法,是人類社會對「再現」「記錄」「真理」的持續渴望。

8 月 19 日,只是這張知識網絡上被標注的一個節點。而那些被遺忘的名字、被掩蓋的碎片,才構成了攝影真正的開端。

歷史從不靜止,它像一張未沖洗的底片,隨時間顯影,也隨時間被重新觀看——而我們對它的凝視,從未停止。