事隔一年半後再次看《永遠比那些笨蛋年輕》:堀貝成長了,我也成長了

話說不知從何時開始,我對自己的存在價值感到質疑。明明試過投稿作者論分析被選上編輯精選、試過和中學時期仰望的知名學者拍過一集節目、在大學裏加入了一直夢寐以求的動漫學會並補償了之前去不到的講座、也試過GPA有3.67又上過Dean’s List。明明以2019年入學的大學生來說,我已經算在最大的可能性下過得充實。但這些都好像證明不了我的價值。要比我優秀的人大有人在,在眾多人當中我只是個可有可無,可以替換的代替品吧。拿不到獎學金和被Art Centre拒絕的我如此想著。像我這種「比上不足,比下有餘」的人,心裏總懷著一絲的不安。而這種猶如置身海中窒息的感覺總把我壓得喘不過氣。明明上一刻還在Fountain裏沉醉於其音樂之中,但曲終人散過後,在獨自回家的路上我卻對自己的存在毫無實感可言。

人生本就是充滿各種未知,直至到最終結果出現為止,我們永遠都不會知道我們的選擇是否為正確;我們到沒有了氣息那天也不會知道一切的結果是甚麼;我們也總是在質疑自身價值的旅途裏感到不安。

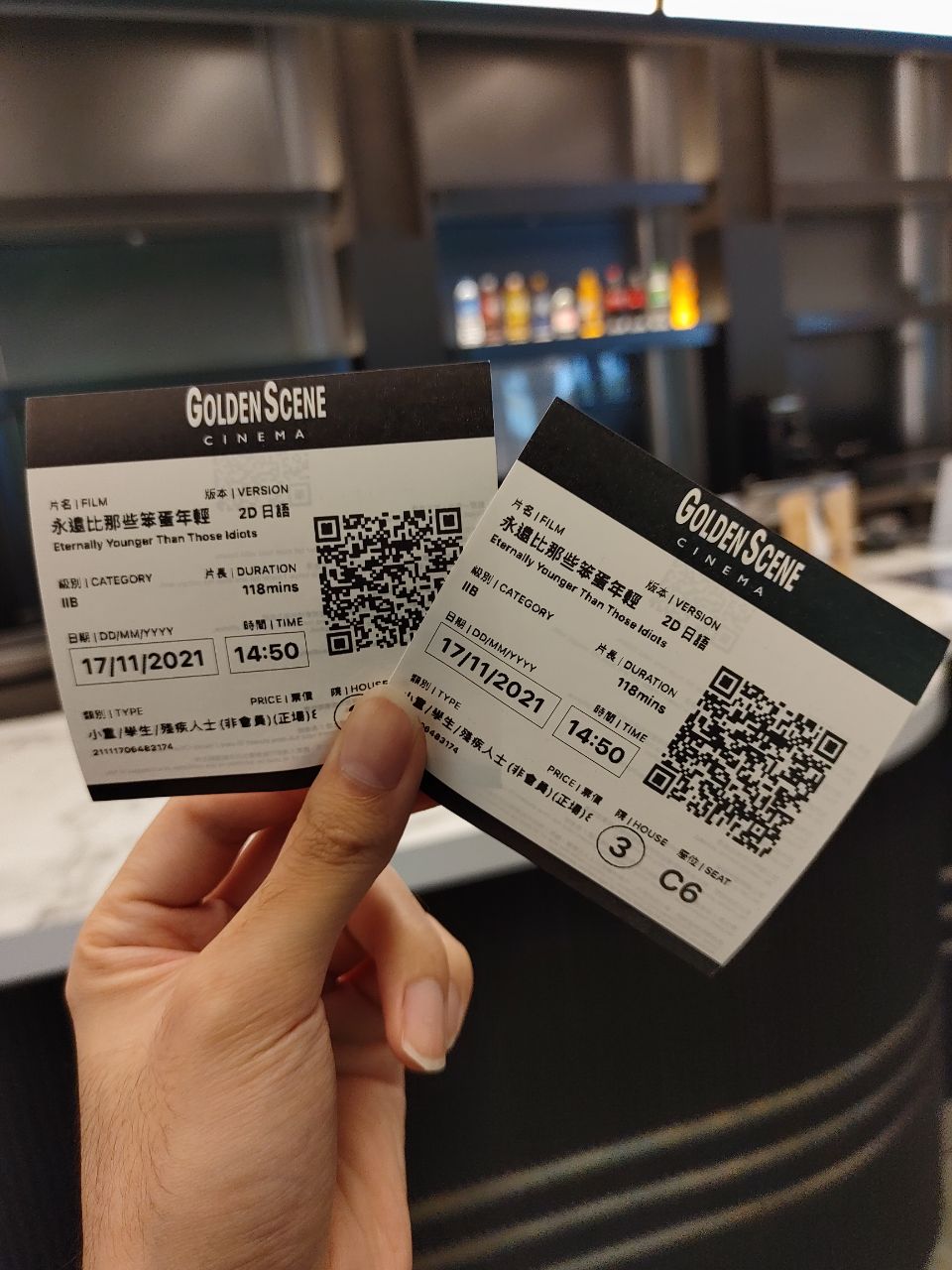

或許這種對未來的不安與對自己的懷疑是20來歲的人必然會經歷的吧。在第一次看《永遠比那些笨蛋年輕》的時候,我弟差點住院,那時的我便請假陪他。有一天,我們就在我請假的時候去看了這部電影。那時的我已經很喜歡這部電影,也許是因為我跟電影裏的人同病相憐吧。但那時的我仍未能從電影中放過自己。直至到這半年裏所發生的種種,我才在看第二次時意識到我想要的人生不過如此。

在電影《永遠比那些笨蛋年輕》裏,堀貝為一直察覺不到猪乃木耳朵上有疤痕而感到愧疚。猪乃木回應道:「你看不到我的傷疤是因為我努力掩蓋它。」,「就算掩蓋了也應該要發現到。」堀貝聞道便答之。

傷痛往往不會隨便赤裸地展露給別人看,就像猪乃木選擇用厚長的頭髮白自己的傷疤掩蓋掉,但選擇了給不通人間深入情感的堀貝。

所謂的愛,應該就是你願意跟一個人說一些或許你連在沒有任何顧忌下也不願和最親近的人分享的創傷,互相放低大家內心深處的痛處然後互舔傷口。然後就像堀貝和猪乃木一樣,再互相對對方說:「我很悔恨我不能在當時你受傷時出現在你身邊」吧。

這個世界總在催促我們變得成熟,但那「成熟」往往是指我們要承擔起各種責任,就像《日麗》中的兩位主角般為生活的各種不如意而苦惱,卻忽略了我們根本沒學過亦不知道如何去愛自己,如何走進他人的內心世界,如何去愛人;再多的成就也教不了我們的價值何在。然後就在這不成熟的狀態裝作成熟,再自以為是,只以自己為主體的觀點出發,然後有意或無意地傷害更多的人,造成了更多的創傷。

在大一的愛與性哲學課上,教授問了一個困擾了我很久的問題。世上明明有很多擁有相同特質的人,但為何我們很多時只愛當中的極小部分人而非所有擁有相同特質的人;又或者,為甚麼我們有時候會愛上一些與自己夢寐以求的對象有着明顯差異的人。這些問題在這些年來我一直也沒有想通。又或者說,經常喜歡上各種女生的我也分不清甚麼是真的愛,以至到我不禁質疑自己會否早已失去愛人的能力。現在的我應該會回答愛上一個人就是「在人生的灰暗中,就算知道他幫不了忙也好,第一時間想出現你身旁的人;一個能令這個世界突然間變得不那麼可怕的人」的感覺吧。

我們總容易覺得自己的人生毫無意義,對他人來說只是一個可有可無的存在。但假若我們的價值是由他人所賦予,我們從一些很小的舉動或許已經能令到我們的人生變得有價值。幾年前的一天,我抑鬱得想自殺,雖然已經忘記其故,但那時的我說那事無人能幫上忙。然後,我一個都是吹上低音號的朋友便傳送了一段他用來樂團試音用,《Song for Ina》的錄音。再然後,那天好像變得不那麼糟了。所以我今天仍然能夠看到日出。

寫於2023年7月27日