于朦胧之死:一桩离奇坠楼案如何撕开中国深层危机的帷幕

2025年9月,秋意渐浓的北京,一则关于演员于朦胧坠楼身亡的消息,如同一块巨石投入舆论的湖面,激起滔天巨浪。这起最初被零星爆料的事件,迅速演变为一场席卷全国的舆论风暴,其发酵速度和民众反应之激烈,堪比三年前引发社会剧震的“铁链女”事件。一位在娱乐圈以温柔善良形象示人的年轻演员,其不明不白的死亡,正意外地成为一面棱镜,折射出当代中国社会深层的焦虑、不信任与愤怒。

事件发生已逾十日,热度不仅未有丝毫消减,反而随着各种版本的“内幕”爆料而愈演愈烈。[1] 与以往娱乐圈的八卦风波不同,此次公众的关注点并非停留在明星的私生活,而是对真相的执着渴求,以及对潜在不公的强烈愤慨。一位评论员文昭指出,这背后是“天象变了,人心变了,民情变了”。于朦胧这位出身单亲家庭、几乎没有负面新闻的艺人,被许多人视为普通家庭孩子的缩影,他的悲惨结局触动了公众最敏感的神经——在一个看似光鲜的世界里,普通人是否终究难逃被无形锁链束缚的命运?

罗生门:在官方沉默与网络爆料之间

案件从一开始就充满了谜团和矛盾。警方迅速给出“意外坠楼”的结论,但这非但没能平息舆论,反而因其语焉不详而激起更大的质疑浪潮。网络上,关于事件的“真相”版本层出不穷,每一个都令人不寒而栗。

最初的爆料描绘了一个诡异的场景:于朦胧在一场聚会后坠楼,事发房间门被反锁,窗户留有抓痕,而关键的监控录像却“恰好”损坏。更离奇的是,其衣兜里竟有两块不属于他的劳力士手表。这些细节迅速点燃了公众的想象力,也让“意外”之说显得苍白无力。

随后,各种更为惊悚的说法开始流传。从“两次坠楼”——第一次坠落后尚有气息,却被拖上楼再次扔下——到生前遭受长时间殴打虐待,甚至有传言称其因掌握某些人的犯罪证据(一个U盘)而遭杀人灭口。[2] 尽管这些说法大多缺乏直接证据,甚至一些音频被指是影视剧剪辑而成,但它们却在官方的沉默和大规模删帖、封号的“维稳”行动中获得了惊人的传播力。正如分析人士指出的,官方对信息的强力压制本身,就构成了“存在问题”的最有力旁证。

在这场舆论风暴的中心,一个名叫“新奇”(或“辛奇”)的制片人被反复提及。[2] 据多方爆料指称,新奇背景深不可测,长期对男艺人进行骚扰和控制,于朦胧的死与他拒绝“潜规则”直接相关。[2][3] 更有甚者,网络传言将新奇的身份指向中共政治局常委蔡奇的私生子,甚至是习近平的远方亲戚。[2] 尽管这些说法无法得到证实,但它们反映出一种公众认知:能让北京警方噤声、让网络审查机器全力开动的,必然是拥有巨大权力的顶层人物。

冰山一角:从个体悲剧看系统性困境

如果说于朦胧之死是导火索,那么引爆这颗炸弹的,则是积蓄已久的社会经济压力与政治高压下的普遍不满。当下的中国,正面临一系列严峻挑战,而这些宏大叙事下的冰冷数据,最终都转化为普通人日常生活的重压。

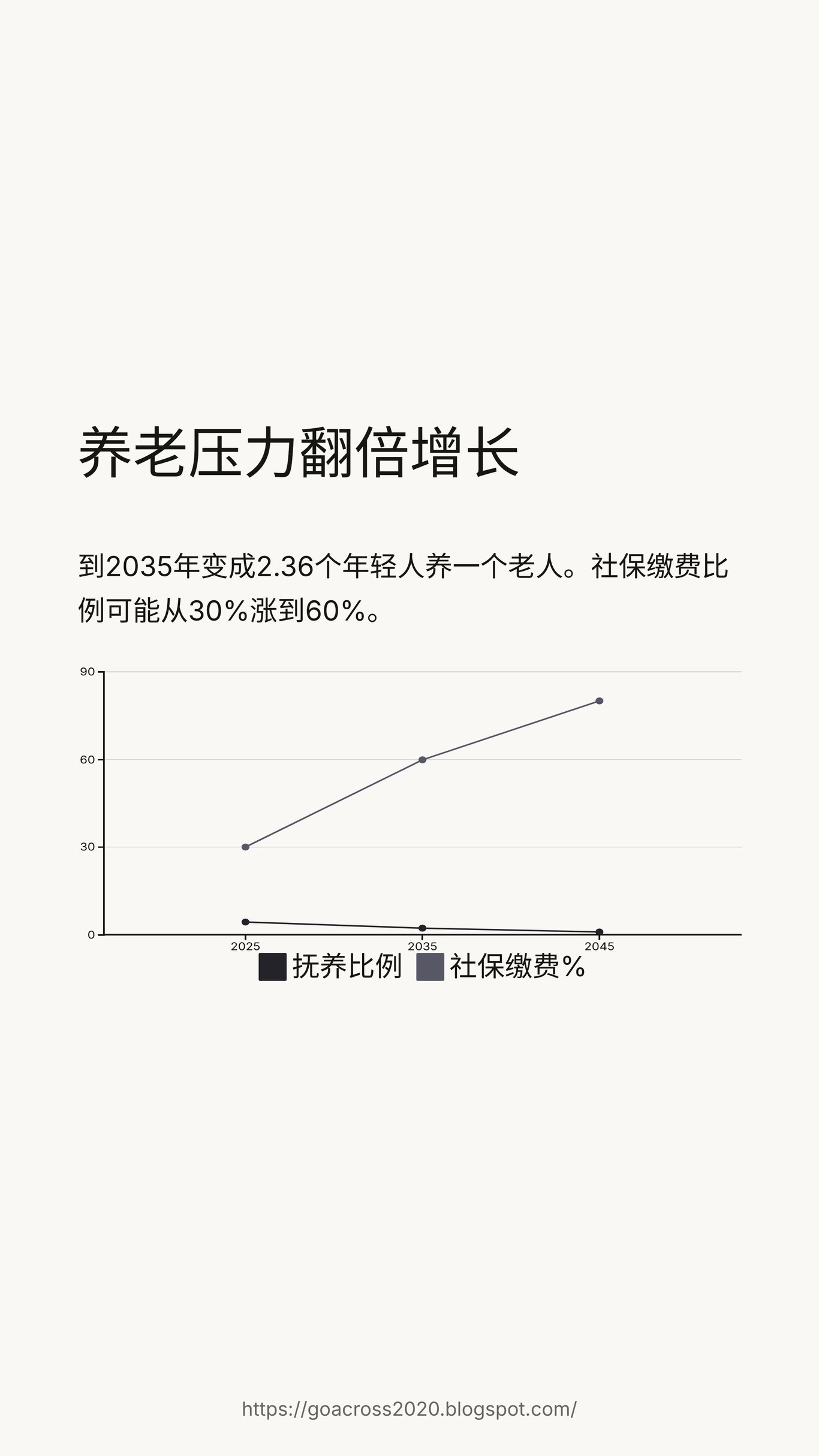

多位经济观察家指出,中国经济正陷入前所未有的困境。年轻人失业率居高不下,官方公布的18.9%已令人震惊,而有学者根据数据模型推算,实际情况可能更为严峻,超过25%的年轻人处于失业状态。名校毕业生放下身段去摆摊、送外卖,已不再是新闻。与此同时,养老体系岌岌可危,延迟退休和强制社保的讨论,让“未富先老”的焦虑笼罩着每一个家庭。过去作为财富增长引擎的房地产市场彻底熄火,无数家庭的资产大幅缩水,从“有产者”沦为“负翁”。

在这种背景下,民众对于朦(朦)胧案所展现出的权力寻租和司法不公的愤怒,便不难理解。当上升的通道变得狭窄,当努力奋斗的回报充满不确定性,当一个善良无辜的年轻人可能因为拒绝权贵的淫威而惨死,且真相被轻易掩盖时,整个社会的安全感和公平感都会被瞬间击碎。

更深层次的,是政治生态的恶化。在“两个确立”和“四个自信”的政治话语下,是日益收紧的言论空间和对异见的零容忍。分析人士五月散人指出,以蔡奇为代表的高官,其生存之道就是对最高领导人进行无以复加的奉承,这种“从肛门舔到幽门”的政治文化,使得整个官僚体系僵化、封闭,唯上是从,缺乏解决实际问题的能力和意愿。在这样的体系中,权力的运行完全不透明,官官相护成为常态,普通民众的权利和尊严自然无从谈起。

内外交困:权力斗争的魅影与国际社会的审视

于朦胧案激起的涟漪,甚至与诡谲的中共高层政治动态形成了某种呼应。就在事件发酵期间,备受关注的香山论坛出现了不同寻常的信号。最高领导人习近平未按惯例发表核心讲话,党媒对国防部长的报道也异常低调,相反,军委副主席张又侠的活动却得到大篇幅报道。这些细节被海外观察家解读为高层内部可能存在信任危机,甚至是权力斗斥的迹象。

在这种高层政治氛围紧张的时刻,一桩可能牵扯到顶级权贵家族成员的命案,其处理方式自然变得极为敏感。有分析认为,当局对于朦胧案“只删不压”的诡异处理方式,或许也与内部派系斗争有关,案件本身可能已成为不同政治势力博弈的棋子。[1]

与此同时,中国正试图在复杂的国际环境中寻求平衡。在中美关系持续紧张的背景下,习近平与美国前总统特朗普进行了一次长达两小时的通话。双方就TikTok交易、俄乌战争及贸易问题进行了沟通。这次通话被北京官方描绘为“务实、积极、建设性”,意图向外界展示中美关系缓和的姿态,以争取经济发展的喘息之机。

然而,无论是处理国内的突发公共事件,还是应对复杂的国际关系,其背后都贯穿着同一个逻辑:维护政权的绝对稳定和最高领导人的绝对权威。为了这个最高目标,个体的生命、司法的公正、民众的知情权,乃至国际规则和市场原则,都可以成为被牺牲的代价。

尾声

于朦胧的悲剧,最终可能与无数类似的事件一样,在官方的强力压制下逐渐淡出公众视野,成为一个永远无法解开的谜。然而,它在2025年秋天所点燃的这场舆论大火,却深刻地揭示了中国社会正在经历的剧痛。这不仅仅是一个关于娱乐圈黑幕的故事,更是一个关于权力、资本与人性在失序环境中激烈碰撞的时代悲剧。

当经济下行和社会矛盾日益尖锐,当公权力失去民众的信任,任何一粒火星,都可能引燃燎原大火。正如一位网友在评论中所写:“我们并非都是于朦胧的粉丝,我们之所以发声,是害怕当未来的不幸降临到自己头上时,再也无人呐喊。” 这份深切的物伤其类之情,或许才是这起离奇坠楼案背后,最真实也最沉重的回响。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!