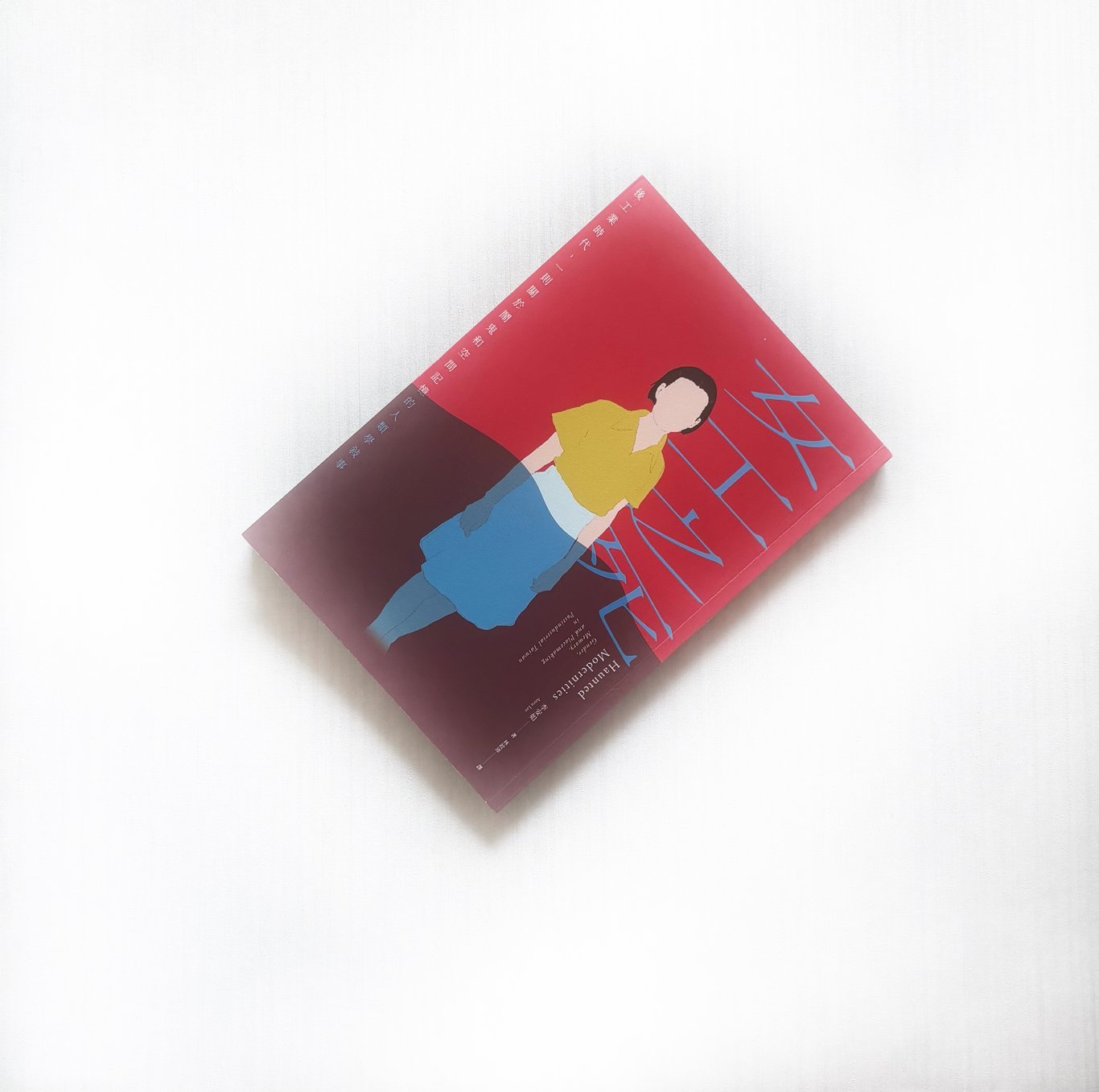

【閱讀筆記】當鬼魂成為勞工象徵與觀光賣點 從「二十五淑女墓」看見紀念背後的多方角力—《女工之死》

記憶從來都不只關乎過去,記憶的建構始終是面向未來的過程。

將工業遺址改造成觀光據點,以城市記憶、歷史來行銷城市,已經是後工業時代高屏地區振興地方經濟、推動在地文化的重要手段。然而,這樣的方式是否真的能夠帶來預計的效益?這些場域在轉變的過程當中,又必須要面對哪些觀念、文化與情感的衝突與妥協?它們本身又代表怎樣的意義?儘管這些問題表面上看似艱澀,卻與我們當下的社會息息相關,更直白地來說:那些我們以為過去的,其實並非定格不動,而是會持續影響著現在與未來。

從淑女墓變成勞動公園 中間到底經歷了什麼?

《女工之死》是一本人類學作品,主要內容圍繞在高雄旗津的「勞動女性紀念公園」,也就是原本的「二十五淑女墓」。1973年的一起渡船事故,導致25位未婚女性罹難,卻因為當時的傳統觀念不能入祖先牌位只能在協商後合葬;經過30多年後,鬼魂再度被喚醒,但這次卻承載了台灣女性勞工的精神,並且換成完全不同的姿態出現在世人面前。這樣的過程間到底發生了什麼?正是這本作品想要討論的議題。

從生人勿近的禁忌,到促進觀光的新希望,藉由作者李安如的分析,讀者將了解更名的背後,其實混雜著現代社會極度重視的性別、勞權與國家運作等議題;遺族、高雄市政府及女性團體等三個關鍵團體的彼此作用,也呈現許多公共事務推動過程中,不同立場經常出現的化學效應。

同樣的歷史,在不同的時空脈絡下,也會得到完全不一樣的詮釋方式,甚至在不久的未來也可能再一次被改變。然而,在「進步」的旗幟之下,話語權的爭奪與不對等的權力關係,也是值得注意的關鍵。

紀念的意義總是隨著社會與制式型態而變動

回到最重要的關鍵,以記憶為名的設立的地標,還有那些想要藉由地標達到的,不論是意識形態或觀光促進上的目的,真的能夠如主事者所想的那麼順利嗎?除了點出包含「勞動女性紀念公園」在內,因為無法提起大眾好奇心,而喪失反思、紀念意義的困境,作者也在書中提出了該如何與教育結合的可行解方。

《女工之死》呈現的不只是一座紀念公園的故事,同時也是對其他類似地標的啟發,尤其在在地文化與歷史開始被注意、各種意識形態爭相鳴放的年代,它更提醒了我們如何才能真正達到紀念的目的,並且反思紀念本身所必須承載的意義。