📝📝:填再多測驗,都無法找到想念的科系|從「問題」開始的選科系方法

某次在家教時,我和一位高二學生聊到「選科系」的問題。

他苦笑著說,學校安排的「生涯探索活動」一點用都沒有。所謂的探索,其實就是在電腦教室裡填完幾百題選擇題,按下送出鍵,最後列印出一張「適性測驗報告」,上面告訴他適合念哪個學院。

那一刻我聽了只覺得荒謬,十年前我還是高中生時就在玩這套。這樣的測驗,不過是教育體系的自動化儀式:彷彿只要把學生分類、輸出、對號入座,就能替他們的人生負責。

可是,那些表格裡的選項,有可能真正觸碰到一個人內心的火花嗎?

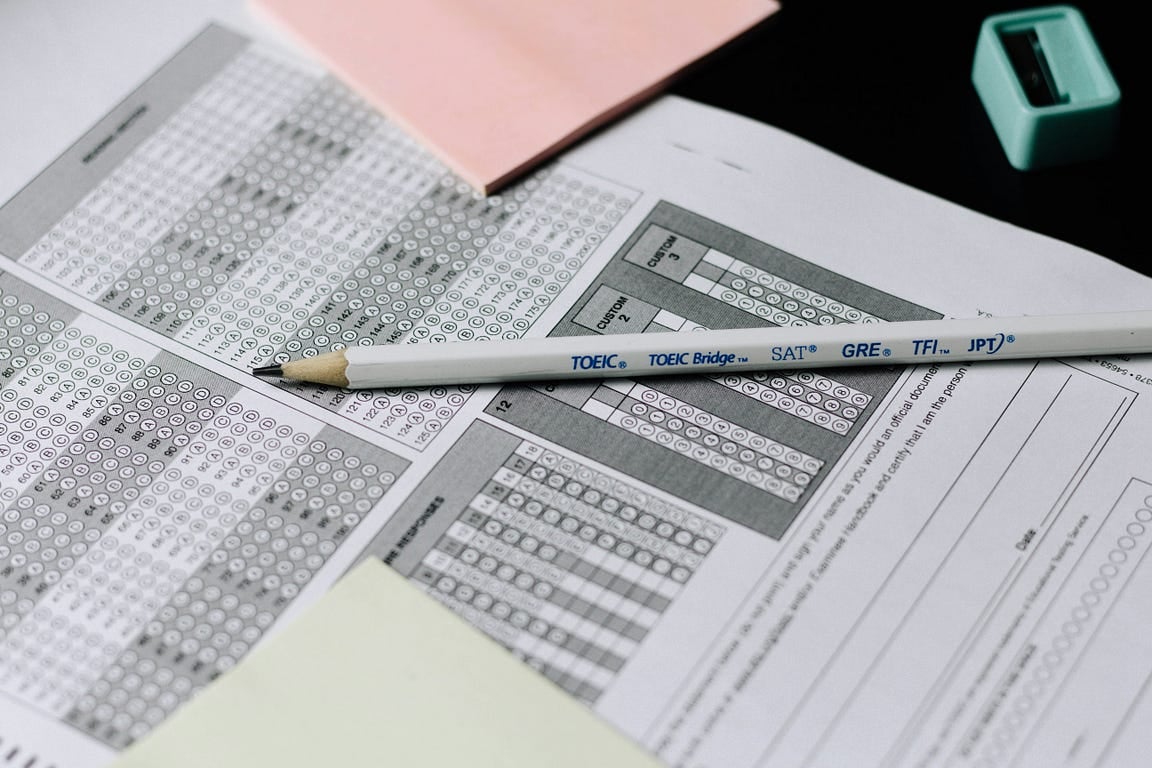

量表的幻覺:被分類的「興趣」

這種「測出興趣」的做法,其實在心理學上叫做人格適性測驗(aptitude test)。假設人的傾向是固定的,只要把資料輸入,就能給出答案。但真實世界的學習並不是這樣運作的。

我們的好奇心不是靜態屬性,而是會隨著遇到的經驗、問題與人而變動。

更重要的是,學校這樣的安排讓學生變得被動。當你被告訴「你的結果是社會學群」時,你就少了一個自己探索的機會。你不再去問:

「為什麼是這樣?」

「那如果我喜歡的東西跨越好幾個領域怎麼辦?」

於是,我回應:

「其實你不用靠電腦知道你適合什麼,真正的線索在你的問題裡。」

「問題的密度」是興趣的指標

我請他想一個情境:假設明天學校請來一位教授到校演講,無論是心理系、地理系、電機系、外文系、哲學系、歷史系,你會想問教授什麼問題?

如果你能連續問出三個以上的問題,甚至會想追問對方的回應,那代表這個領域對你有初步的吸引力。反過來說,如果你腦中完全沒問題,那也不用勉強自己去「對科系有興趣」。

舉例來說,若今天是心理系教授來演講,我可能會想問:

心理學能讓人學會「讀心術」嗎?

心理學能解釋為什麼有些人相信「人性本惡」,有些人相信「人性本善」嗎?

明明都已經有民調的數據,那為什麼在選舉時,人們常常不是被理性說服,而是被情緒牽引?

教授或許會笑著回答:「心理學研究的不是魔法,而是行為與動機。」那我可能又會追問:

「所以情緒能被量化嗎?」

「那我們該怎麼區分心理學與社會學對人行為的解釋呢?」

這時候你就會發現,好奇心像雪球一樣滾動。你不斷地提問,因為那個主題在你腦裡開始長出結構。

我常跟學生說,一個人對學科的熱情不是用「喜歡」這個字來衡量,而是看他能對它問出多少問題。能提出問題,表示你看見了空白;而你想去填補那個空白,表示你在乎。

很多人以為學習的起點是「選擇」,其實更早的起點是「疑惑」。當你開始質疑世界為什麼這樣運作、規則從哪裡來、是否有例外時,你已經在學習。

這樣的提問密度,也能幫助學生判斷自己真正感興趣的範圍。

有的人對生物課上講的「基因突變」興奮不已;有的人對歷史課上「戰爭與和平的循環」念念不忘;有人在美術課上對「光影如何創造情感」著迷。這些都比量表更準確,因為那是從你的問題裡長出來的慾望。

大學遠超過職訓所

當然,學生也會質疑我:

「那我們選科系難道不用考慮未來薪水嗎?」

對我而言,不是不能考慮,但那不是第一個問題。

「這個科系未來能讓我賺多少錢?」

「畢業後可以做什麼工作?」

這類問題,每個科系都能回答,但也正因為如此,這類問題不是能讓你真正靠近學科的問題。如果我們只為了「工作」去大學,那大學就變成昂貴的職訓所、補習班。

真正的職訓所在台灣其實很多,包含技職體系、技能補習班、勞動部訓練中心,那裡學的是立刻能上場的能力。但大學不是。大學是讓你培養「還不能馬上用,但將來能改變世界的思考方式」。

我們應該讓學生理解:大學的價值不在於幫你找到一份工作,而是幫你找到想持續提問一輩子的主題。

已經在大學?請去旁聽

如果你現在已經是大學生,其實有另一種方法,比任何測驗都更實際:去各個系所旁聽。

你可能是會計系的學生,但可以去聽企管系的《組織行為導論》;

你可能是外文系的學生,也可以去旁聽社會學系的《當代社會理論》;

或是你只是對文學好奇,那就去外文系聽《中世紀騎士精神文學經典》。

旁聽的目的,不是立刻轉系,而是給自己一個觀察的機會。上完兩三節課後,你要誠實地問自己:

「我會不會想為了這個課題,再去找更多的書?」

「我會不會想再查找其他學者、延伸講座、工作坊?」

如果答案是「不會」,那沒關係,代表你只是經過一個你沒那麼感興趣的領域;但如果答案是「會」,那就代表你找到了一個讓你願意主動延伸的問題。那可能是一個潛在的「轉系信號」,或是你生命裡新的探索起點。

而且,別忘了:旁聽是一種權利。

只要你禮貌地詢問授課老師,大部分教授都不會拒絕。以我的經驗,教授其實很喜歡外系或外校生來旁聽,因為這些學生往往更有動機,也更願意主動思考。

他們知道你是因為「想學」才來,而不是「必修」才到。

用「問題」描繪自己的人生地圖

我試著在一張紙上寫下一張問題清單:

「我目前最想問的問題是什麼?」

我可能會寫出了這些:

為什麼人要遵守法律?如果不遵守會怎樣?

為什麼不同國家的人信不同宗教?

為什麼有些人明明努力卻還是貧窮?

為什麼社群平台會讓人覺得焦慮?

為什麼AI會取代人類的工作?

那張紙正代表著:我不需要心理測驗,你已經在學習社會學、政治學、哲學和媒體研究了。那些問題本身就是我與世界的連接,遠超過心理測驗所能給予的方向。

你選的不是科系,而是你願不願意一輩子對某件事保持好奇。

這種好奇有時不會帶你去賺最多的錢,但它會讓你活得比較像自己。因為當你持續地問問題,你其實就在學會一件更重要的事

如何與世界對話

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐