智能代理的“工程化”难题:当 AI 走出实验室,现实世界的挑战才刚刚开始

当“人人皆可创造 AI”的口号,撞上“代码即宿命”的铁律

当 OpenAI 推出 Agent Kit,一个旨在让非技术人员也能通过拖拽模块来构建 AI 代理的“无代码”平台时,科技圈再次被“AI 民主化”的浪潮所席卷。这幅图景无疑是诱人的:复杂的智能体构建过程,被简化为一块块清晰的逻辑积木,似乎任何人都能在几分钟内搭建出属于自己的自动化工作流,无论是清晨自动整理收件箱的邮件助理,还是连接各类企业应用的智能中枢。这仿佛宣告着一个新时代的来临——一个不再需要深奥代码,仅凭创意就能驱动智能的时代。

然而,在这片乐观的喧嚣之下,一股来自资深工程师们的审慎声音,却为这股热潮注入了一丝冷静。他们并非在抗拒变革,而是在历史的废墟中看到过太多相似的幻影。Mihi Cre,一位杰出的工程师,便将此情此景与曾经风靡一时的 UML (Unified Modeling Language) 相提并论。当年,UML 也曾怀揣着同样的梦想:用统一的图表语言取代代码,实现“所见即所得”的软件设计与开发。它在小规模、单人项目中确实一度奏效,但一旦项目复杂度提升,需要版本控制、团队协作、与遗留系统集成时,这套看似优雅的视觉化体系便迅速暴露出其脆弱性。它变得笨拙、难以管理,最终,代码——那门古老、严谨却无比强大的语言——重新夺回了王座。

这并非简单的怀旧,而是一个深刻的警示。无论是 Langflow、Crew AI 还是如今的 Agent Kit,它们都在尝试解决同一个核心问题:如何降低 AI 应用的创造门槛。这种努力值得肯定,它无疑会催生大量一次性、轻量级的自动化应用,让更多人领略到 AI 的魅力。但若要构建真正稳定、可扩展、能够嵌入企业核心流程的“严肃应用”,我们或许不得不承认一个残酷的现实:将概率性的 AI 模型与确定性的业务逻辑深度融合,终究是一场绕不开的工程挑战。这场挑战的本质,或许并非关于选择图形界面还是代码,而是关于我们如何为一种天生不确定的技术,构建一个确定、可靠的运行框架。

从“万能模型”神话到“生态联盟”的现实:AI 商业的演化路径

仅仅在两年前,业界还普遍弥漫着一种“一个模型统治一切”的信念。人们期待着某家 AI 公司能够创造出一个能力超群的通用大模型,如同魔戒般主宰整个数字世界。然而,IBM 与 Anthropic 近期宣布的战略合作,则清晰地描绘出了一幅截然不同的未来图景。这标志着市场正在从“独裁”的幻想,走向“共和”的现实。

这次合作的深层逻辑在于,没有任何一家公司,哪怕是拥有最前沿模型的 AI 实验室,能够独自解决企业应用的所有难题。Anthropic 拥有顶尖的模型,而 IBM 则深谙企业服务的复杂肌理。这种结合本身就说明,AI 的价值实现,不仅仅是模型能力的竞赛,更是场景理解、系统集成、安全合规与业务流程再造的综合性工程。

这次合作催生的一个核心产物——“代理开发生命周期” (Agent Development Life Cycle, ADLC) 指南,更是将这一工程化思维推向了前台。ADLC 的出现,意味着业界开始正视 AI 代理的特殊性。它不再被视为一个简单的软件,而是一个需要贯穿规划、编码、构建、测试、部署、运营和监控全流程,并特别针对其“概率性”本质进行管理的复杂系统。例如,如何对一个每次运行结果都可能不尽相同的代理进行有效测试?如何确保其在与生产系统交互时的安全与可控?这些传统软件开发中不常遇到的问题,在 ADLC 中都被提升到了核心位置。

这背后揭示了 AI 产业的成熟轨迹:我们正在告别单纯对模型参数和能力的痴迷,转而开始严肃地为这项技术搭建“脚手架”。无论是需要更小、更专注的模型来驱动游戏 NPC,还是需要庞大、安全的模型处理金融数据,市场正在分化出无数细分的场景。在这样的生态中,合作与互补将取代零和博弈,成为推动产业前进的主旋律。企业需要的不再是一个无所不能的“AI 大脑”,而是一个由不同模型、工具、平台和方法论共同组成的、能够可靠解决实际问题的“AI 系统”。

深入“无人之境”:驯服模型训练中的“混沌猛兽”

当我们惊叹于 AI 应用的奇妙表现时,往往会忽略其背后那场昂贵、漫长且充满不确定性的“创世”过程——模型训练。这个过程就像一场深入未知宇宙的太空航行,充满了被称为“梯度爆炸”的致命风险。在训练中,模型内部的亿万参数(权重)会根据海量数据进行微调。这些微调就像在平坦的冰面上推动宇航员,一次微小的失误,一次过大的学习率,都可能让宇航员(模型状态)瞬间失控,冲向无垠的黑暗,导致数百万美元的计算资源付诸东流。

前 OpenAI 首席技术官 Mira Murati 创办的研究实验室 Thinking Machines,近期提出的“模块化流形” (Modular Manifolds) 概念,正是为了解决这个根本性的难题。这是一个听起来极为抽象的数学概念,但其背后的思想却异常精妙。Chris Haye 用一个绝佳的比喻解释了它:与其让宇航员在毫无约束的平坦空间中漂浮,我们为何不为他创造一个类似地球的引力场?

流形,就可以被理解为这样一个“引力场”。它将模型参数调整的“平面”,变成了一个弯曲的“曲面”。在这个曲面上,即使参数发生较大变动,它也会被曲面本身的几何结构所约束,沿着一个更加稳定、可预测的轨迹前进,而不是直接“飞出”轨道。这就像重力始终将宇航员拉回行星表面一样,流形理论让模型训练的过程变得更加稳定、可控。

这项看似远离应用层的基础研究,却可能对整个 AI 领域产生深远影响。它意味着更低的训练成本、更短的研发周期,以及更可靠的模型性能。它让我们看到,AI 的进步不仅依赖于更大的数据和更强的算力,更依赖于这些深入数学和物理学本质的底层创新。Thinking Machines 的独特之处,正在于他们选择了一条更艰难但可能更具决定性的道路:回到第一性原理,重新审视和改进构成 AI 的每一个微观组件。他们并非在追逐下一个爆款应用,而是在为未来的 AI 大厦,奠定一块块更坚实的基石。

“算法将为您诊断”之后:放射科医生的意外胜利

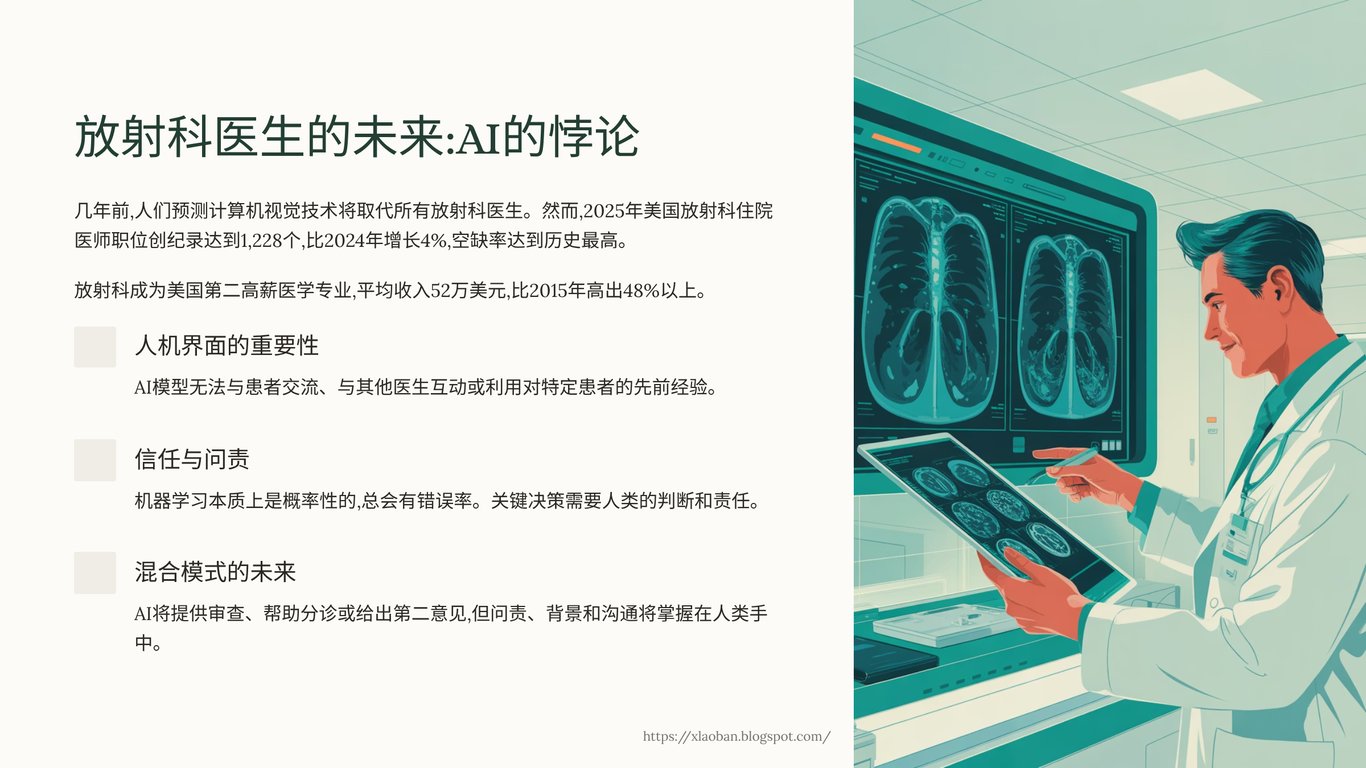

几年前,当计算机视觉技术在图像识别领域取得突破性进展时,一个大胆的预言广为流传:放射科医生将成为第一批被 AI 取代的专业人士。这个逻辑看起来无懈可击:他们的核心工作是观察医学影像,识别异常,这正是 AI 所擅长的。然而,一篇名为《算法将为您诊断》(The algorithm will see you now) 的深度报道,却揭示了一个令人瞠目结舌的现实:放射科医生的需求和薪酬,非但没有下降,反而创下了历史新高。

这一反常现象,迫使我们重新审视 AI 在现实世界中的角色。为何一个在理论上可以被完美替代的岗位,反而变得更加炙手可热?答案远比技术本身复杂。首先是信任与责任的归属。当诊断关乎生命时,我们最终信任的是一个可以为其判断负责的“人”,而不是一个概率模型。一台机器可以说出“肿瘤的概率为 98%”,但它无法承担那 2% 的不确定性所带来的后果,也无法与患者进行共情式的沟通。

其次,是 Olivia Bjek 指出的一个根本性差异:“机器学习本质上是概率性的,而人类不是。” (Machine learning is fundamentally probabilistic and humans are not.) 这句话点亮了整个问题的核心。放射科医生的诊断并非简单的模式匹配。它是一个融合了上下文信息(病患历史、其他检查结果)、跨学科知识、甚至直觉与经验的复杂决策过程。一个放射科医生看到一张模糊的脊椎影像,可能会说:“根据这张影像的角度,我不确定这是 T7 还是 T8 椎骨,我需要和最初的影像技师沟通,了解当时病人的体位。” 这种动态调取、整合海量隐性知识的能力,是当前 AI 代理难以企及的。它背后是一个巨大的工程挑战,需要打通无数个数据孤岛,并建立起一套能够理解和推理这些复杂关系的系统。

更不用说,现实世界还充满了黑客攻击、系统漏洞和供应商锁定等“非技术”风险。当整个医疗系统依赖于一个中心化的 AI 时,它的脆弱性也将被无限放大。因此,放射科医生的胜利,并非技术的失败,而是现实的胜利。它告诉我们,在最关键的决策领域,AI 目前的最佳角色或许不是“替代者”,而是“协作者”——一个能够提供强大第二意见、标记可疑区域、处理海量重复性工作的得力助手,而最终的判断、沟通与担当,仍需由人类来完成。

工程,而非魔法:通往真正智能的漫长征途

从 Agent Kit 的普及雄心,到 ADLC 的严谨框架;从流形理论的底层探索,到放射科医生薪酬的反常曲线,这一系列看似无关的现象,共同指向了一个清晰的结论:我们正在走出对 AI 的“魔法幻想”阶段,进入一个更加务实、更加艰难的“工程化”时代。

真正的挑战,并非创造出更强大的模型,而在于如何将这些充满不确定性的“概率机器”,安全、可靠、高效地嵌入我们这个由确定性规则和复杂人际关系构成的社会。这需要我们像构建桥梁和摩天大楼一样,用严谨的工程方法论,为 AI 的应用搭建起测试、部署、监控和治理的全套体系。

这趟旅程注定漫长。它需要的不仅仅是算法天才,更是系统架构师、产品经理、伦理学家和各行各业的领域专家。AI 的未来,或许并非一个由超级智能主宰的奇点,而是一个由无数精心设计的、与人类深度协作的智能系统所构成的、更加高效也更加复杂的社会。而那个终极的道德拷问依然悬而未决:当有一天,机器的诊断准确率确实超越了人类,我们是否做好了准备,将生命的天平,交到那个没有心跳的“斯托克鱼” (Stockfish) 手中?这个问题,或许比技术本身更难回答。

思想来源 (Source of Inspiration): Mixture of Experts

原始视频 (Original Video): https://www.youtube.com/watch?v=D-n2Cp7I-S4

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!