當黑人選手成為商品:美國職籃NBA的隱性歧視

多元的象徵:非裔球員的突破

NBA的前身是全美籃球協會(BAA),直到1949年和美國籃球聯盟合併後,才逐漸變成我們現在熟悉的NBA。

而我們必須了解那些基本規則後,我們才能更深入談談球員與賽季冠軍的故事。首先聯盟將現有30支球隊,分為東區與西區兩部份,再將主要的區域核心拆成三個小組,每個小組中共有五支球隊。

至於賽季則分成例行賽與季後賽,兩者的差別在體制規範,前者為循環賽制,每支隊伍必須參加八十二場競賽,後者必需在例行賽中取得聯盟中前六的佳績,則有參與季後賽的資格;若七到十名欲參加季後賽,則需在附加賽取勝,便能取得季後賽的入場門票。

理解遊戲規則後,若提到賽季總冠軍,肯定離不開球員這個關注點。早期美國職籃為一種「神聖」的象徵,為了展現美國的至高無上的民族精神,職籃球員多數以白人選手為主。而最早加入職籃文化圈的非裔選手,可追朔至西元1950年的球員選秀上,當時一位非裔美國人Charles Cooper,成功在選秀第二輪中獲選加入波士頓賽塞爾提克隊(Boston Celtics )。

波士頓塞爾提克,聯盟中具有冠軍相的一支隊伍。同時是首位把非裔球員加入選手名單的球隊、更是非白色人種加入聯盟的開端,也是美國職籃逐漸走向多元化的象徵。

讓聯盟維持下去的關鍵:球員的表現

在NBA的世界裡,除了種族議題可能帶來一波聲浪外,隨著時間推進,則引起了一波競爭激烈的「球隊支持風潮」。而這個火花仍然燃燒至今的球隊支持潮,其實發生於1954年,一個為了防止持球過久,被動促使進攻的二十四秒計時器制度。

在此之前的賽事,因場上球員害怕失誤,進行中總是不斷傳球,並讓對手犯規,靠罰球換取分數。可想而知,這樣相當依賴對分失誤的比賽,終局比分肯定不高;直到二十四秒制度的出現,陸續開始有許多球隊提高終局得分數,其中賽爾提克更是第一支得分數破百的球隊。

隨著球員之間越來越有競爭性,NBA在美國電視台的收視率也隨之提高。之後各隊又為了贏得球賽,吸引更多媒體關注,開始陸續招來許多爆發力強的新秀球員。

最早的明星球員,在喬治麥肯帶領的洛杉磯湖人(LA Lakers)連續取得兩次總共軍下出現,此現象甚至一時超越了當時的賽爾提克,形成歷史上第一個湖人風潮。

美國職籃從剛起步時有些粗糙,到現在風靡全球,明星球員與球團高層,皆在聯盟中扮演了兩個不可獲缺的重要角色。就好像是因為球員的狀態良好,所以球隊獲得社會大眾的支持;球員狀態不好,則必須得面對外界的負評。這不僅令人思考,球員對於聯盟的意義是什麼?究竟是一個明星,還是一個讓球對成功的商品?

歧視的面相其實相當廣闊

吳詩婷、簡文曾正在論文《消費者歧視之探究--以美國職業籃球聯盟為例》當中,做過進場觀眾與消費者歧士兩者的相關性研究,調查結果發現,在不考慮球隊、明星選手、假日、各種因素的情況下,每減少一位黑人選手上場,可吸引22–31名觀眾入場。即使現在社會對少數族群相對平等與友善,消費者歧視在美國職籃中仍然存在。

此外,在論文中更是有提到一個重點,不是只有對黑人選手言語或是其他肢體暴力行為會造成歧視行為,對運動員來說,勞動市場可能是另一種淺在的歧視來源。像是:在不考慮明星球員的前提下,部分觀眾偏愛觀賞白人選手上場比賽,而不是黑人選手。

但是隨著前波士頓賽爾提克球員Bill Russell,在效力於球隊的十三個賽季中,拿下八連霸,加上擁有籃球皇帝之稱的Wilton Chamberlain在籃球生涯中不段製造佳績,才讓黑人選手在球賽中逐漸被球迷看見。

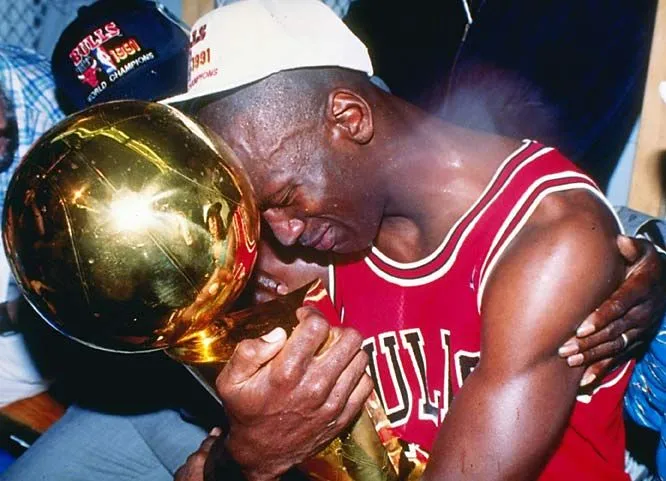

隨著黑人選手逐漸成為球賽中的關鍵人物後,到了80–90年代,明星球員Michael Jordan,更是靠著出色的表現成為世界的焦點,同時也是非白人選手在聯盟中的崛起。到了Kobe Bryant甚至是Lebron James時代,更是靠著異於其他選手的體能與球技,成了一個黑人選手好像在球場上更佔優勢的時代。

這不僅令人深思,奈何比起白人選手可在聯盟創始期中便被球迷接受,黑人選手則必須透過「明星」這個角色,來加強族群在聯盟中的地位。

他們的努力與報酬

除了非白人選手需付出比白人選手更多努力,才能在聯盟中取得地位、獲得球迷認可外,接下來要探討的是:不論種族為何,所有球員在職業生涯中都必須面對的「薪資問題」。

NBA球員的薪資計算標準,除了三分球、籃板、助攻等場上表現,人氣與知名度也是影響的重要因素。當球場表現成為評價依據時,先天的體能條件無疑成為一項優勢。

根據論文《NBA球員合約價值的決定因素》中的分析,黑人選手與白人選手至2006年後,兩者薪資差距近乎為零,反倒是黃種人選手,不管是體能還是最終獲得的薪資報酬,皆與前兩者有嚴重落差。

不過作者又在論文中以台裔選手林書豪為例,論證只要在球場上的表現夠出色,能夠獲得球迷們的愛戴,先天的體能便不成問題。且在1960年代時,黑人選手僅佔整聯盟的百分之二十,中間隨著選手的球技慢慢被看見,黑人選手在NBA的佔比,上升到百分之七十五。乍看之下,似乎帶給觀眾一種,聯盟中的種族佔比正在慢慢趨於平等。

事實真的如此嗎?我認為並沒有,雖然在事實以及其他數據上,相較1960年代,現在的確是個對少數族群更友善、包容度更高的一個社會。

但是,若我們把其他評量因素考慮在內,會變得像是,因為球團的最終目的是想要透過球員獲利,且達成獲利的手段僅有獲得球迷的喜愛,現代球迷想看的並不是哪個特定的種族,而是一個高操的球技。

因此把聯盟塑造的好像變得很公平,但實際上,也許總族歧視問題是有些許改善,卻可能因而產生另一個非種族因素造就的「歧視」議題。

— — — — — — — — —

我們可以如何改變?從觀看NBA開始的尊重與理解

最後總結以上關於種族與薪資報酬的分析,這些現象或許對我們而言是無法完全避免、也難以輕易改變的現實。但我們仍能從自身出發,做出一些改變。

我們可以選擇用一顆更客觀、公平的心態來看待NBA賽事;在討論球員表現與相關議題時,更加注意我們的語言與態度,避免無意間成為種族歧視的加害者。或許這些改變微小,卻能在潛移默化中,為這項全球矚目的運動帶來更多尊重與理解。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!