觀看生成式藝術是生成式的|#5

一、線條成為了海

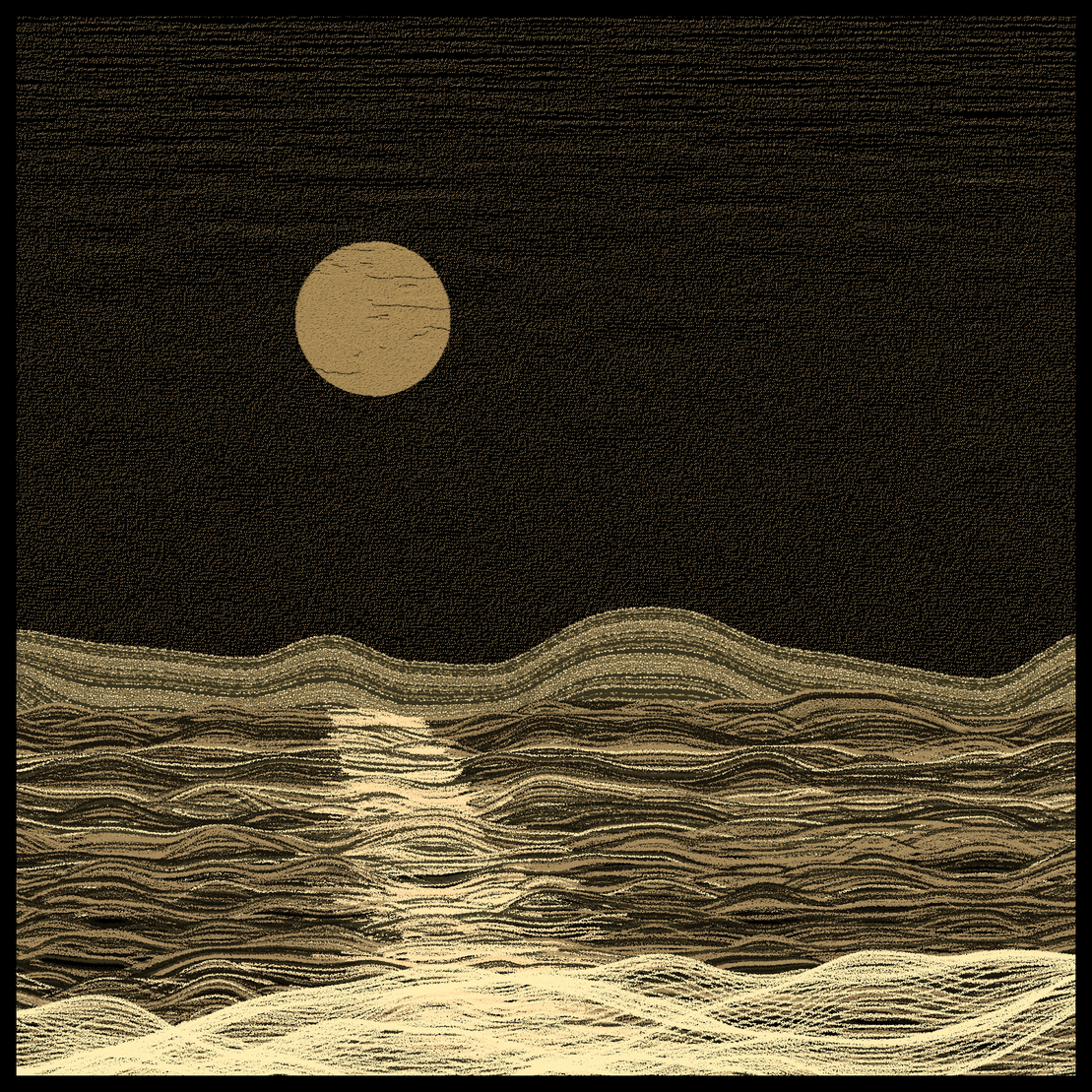

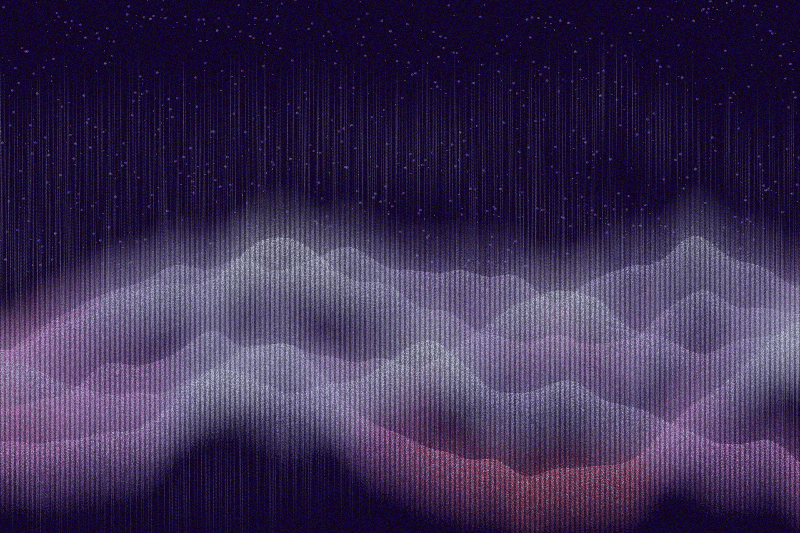

許多生成式藝術家的作品,如 Mido 的〈Moonlit Sea〉、Luluz11 的〈Evanescent Night〉,都是用線條、幾何圖形、顏色變化、噪聲(noise)紋理來製造一種「情境」。像前者用顏色的設定特別營造出一種月光映在夜晚海面上的意境,後者用山巒的顏色漸變和模糊的效果營造出一種夢境般的夜晚的感受。

我想到,這種意境如果拆開來看,或許就是程式碼所控制生成出的躁聲、幾何、線條而已,而各種元素拼湊組合起來,才形成了「聯想」的空間。觀看者是在生成式藝術變形的線條、變化的顏色和隨機的排列中,試圖尋找可以被理解的「秩序」(Order),也就是合理化並賦予可辨認的意義,在未必具有絕對聯繫的物件中構築連續性(continuity)。

二、觀看生成式藝術是生成式的

這種「聯想」可能也揭示了觀看者與生成式藝術間的關係,是一種在不確定的資料中不斷去觀看/感知、理解、定義,不斷去建構連續性的過程。也就是說,對生成式藝術而言,或許觀看者的觀看也是「生成式」(becoming)的。相對於我們一般理解的寫實畫、速描等等,或許直接呈現了一個固定的圖像或情境在我們眼前或腦海中;運用幾何、線條、噪聲,用簡單的形狀、物件構築圖像的生成式藝術,正經營著一種「觀看」上的作品與觀看者之間的特殊關係 —— 我覺得這點非常迷人。

如果用現象學的意向性(Intentionality)來說,那麼生成式藝術的完成也指向了觀者的在場,觀者也需要與作品進行觀看與理解的互動,兩者缺一不可:生成式藝術作品的完成涉及了觀看者存在其中。這樣說起來好像有點浪漫。

三、生成式藝術不是一張圖而已

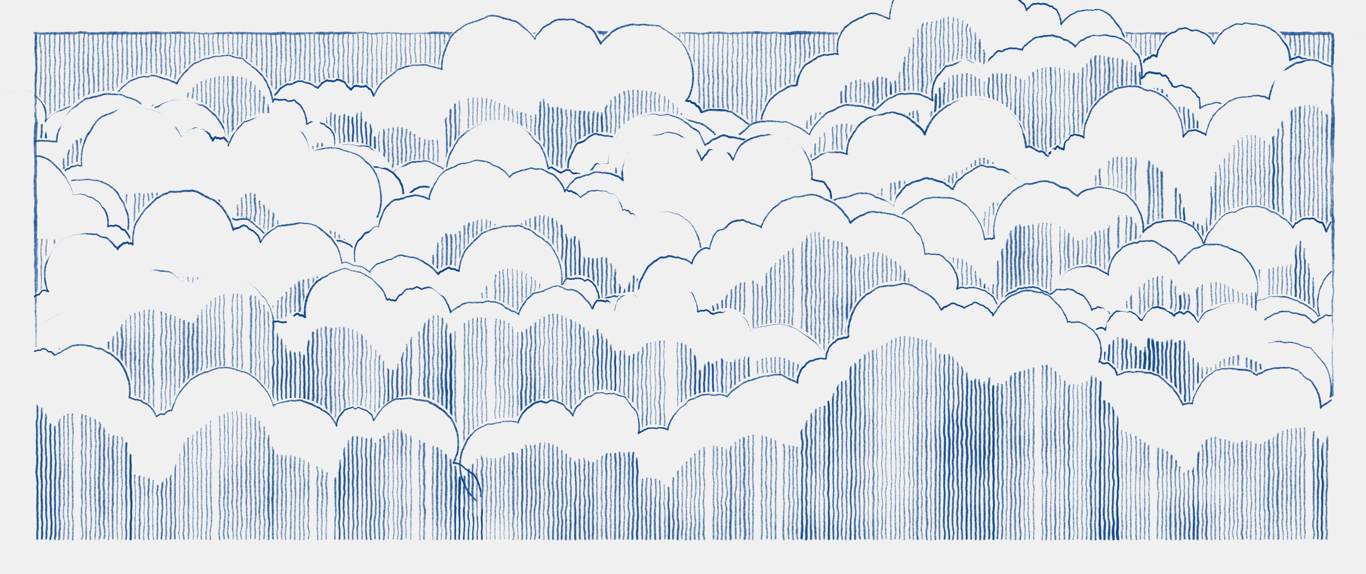

除此之外,在看到黃新(newyellow)老師的作品〈Why is sky so blue〉時讓我又有更多想法。老師的這件作品讓我覺得很有趣的地方在於,這件生成式藝術作品是慢慢「畫」給我看的,它用了很多時間從一個一個圓圈圈,到用白色的色彩直接刷出雲朵的形狀、藍色的筆觸像描著數個圓圈組合而成的邊緣,就像在很正規地在畫著雲朵的一般;接下來,它會用線條畫出雲朵的陰影,一層完成、再接下一層繼續畫下去,要得到完整的圖像,要看著它畫完數層的雲層:這簡直就是一種藝術的體驗,反之,只看圖檔完全難以意會。

這樣的作品感覺就更明顯預想了「觀看者」的視線在作品中,不只是觀者的觀看和理解在與作品互動,或許創作者本身也參與其中。創作者 — 藝術作品 — 觀看者的關係互相指向、複雜地交織在一起,成為不斷變動(becoming)著的藝術場域。

(而且我發現只有我停留在那個網頁時程式才會跑,某種意義上來說,這張圖的完成也涉及了我一直在「觀看」吧。)(老師超強,超喜歡這件作品!)

其他後記

最後,雖然跟前述內容關聯性稍微小,但想紀錄一下本週的生成式藝術作品。

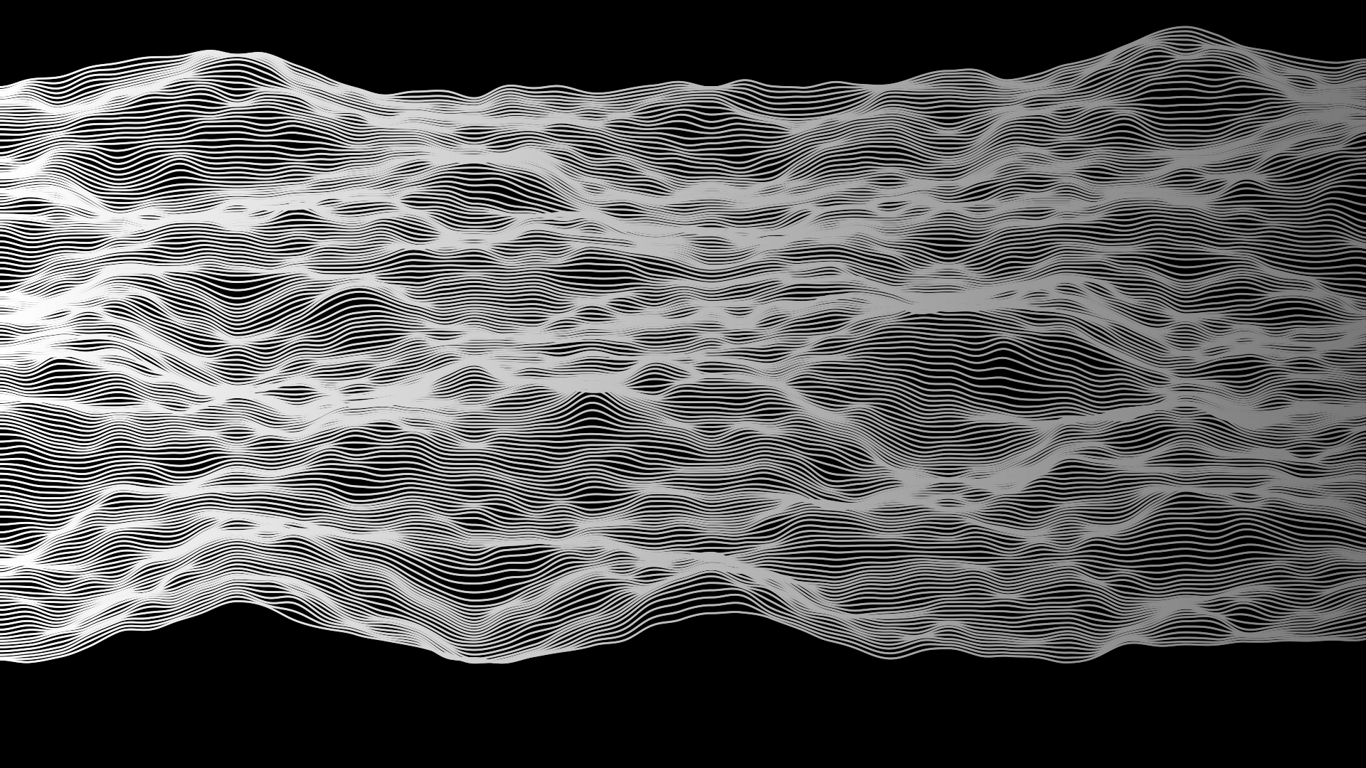

這週的程式碼運算出來後讓我超級驚艷 —— 過去好幾度試圖用 Adobe Illustrator 等等平面設計軟體來設計這種很有流動感的線條,但怎麼做都做不出那種隨性感(或者說所謂「自然感」、流暢感),反而用程式碼成功生成出來了。這又讓我聯想到上週從規則與不規則的二元延伸出來的對「程式(code)/自然(nature)」或說「人工(artificial)/自然(natural)」的思考,無論幾次都讓我感受上很微妙。

在這件作品設計程式的過程雖然也嘗試了幾種顏色,但最後又決定把數值改回純白色(還是喜歡那種純粹黑白的感覺),看了很久覺得純色特別感受得到線條的變形與間距的變化帶來的流動感,對我而言產生了一種海浪的所謂「聯想」,很有一種動態的平靜感。看久了不知道為什麼會有種被吸進去的感覺。

(btw/這週完全忘記之前登入互評網站是用連結,還很蠢地想密碼想了半天……)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!