《年少日記》|金馬的遺珠

原文於2023年11月26日首發「耐觀影」

英文版於2023年11月6日首發「UK-CHINA film collab英中電影合作研發中心」

近年來,香港電影湧現出大批的年輕創作者,他們大多都是科班出身,亦或者是從國外留學歸來,與上世紀的香港電影製作者們完全不同,他們開始用氛圍感強烈的電影語言和帶有意向的色彩,同時內容上不斷觸及社會議題,帶有強烈的哲學思考,這些新銳的年輕人正在支撐起現在的香港電影。這一代由麥浚龍《僵屍》和翁子光《踏雪尋梅》開始,到前些年黃綺琳的《金都》、何爵天的《正義迴廊》、林森的《窄路微塵》,再到今年在各電影節上大放異彩的“雙子星”簡君晉的《白日之下》和卓亦謙的《年少日記》,這些導演正在掀起一個屬於“香港新電影”的浪潮。

今天要說的《年少日記》在剛剛落幕的60屆金馬影展中斬獲了最佳新人導演和觀眾票選最佳影片兩個獎項,同時它也是在上述提到的浪潮中非常重要的一部作品。

導演卓亦謙(生於1987年10月21日),香港電影編劇協會成員、電影《殺破狼·貪狼》、《今晚打喪屍》編劇、第38屆香港電影金像獎創作總監。2013年畢業於香港城市大學創意媒體學院,主修電影藝術,2022年執導及編寫爾冬陞監制電影《年少日記》。

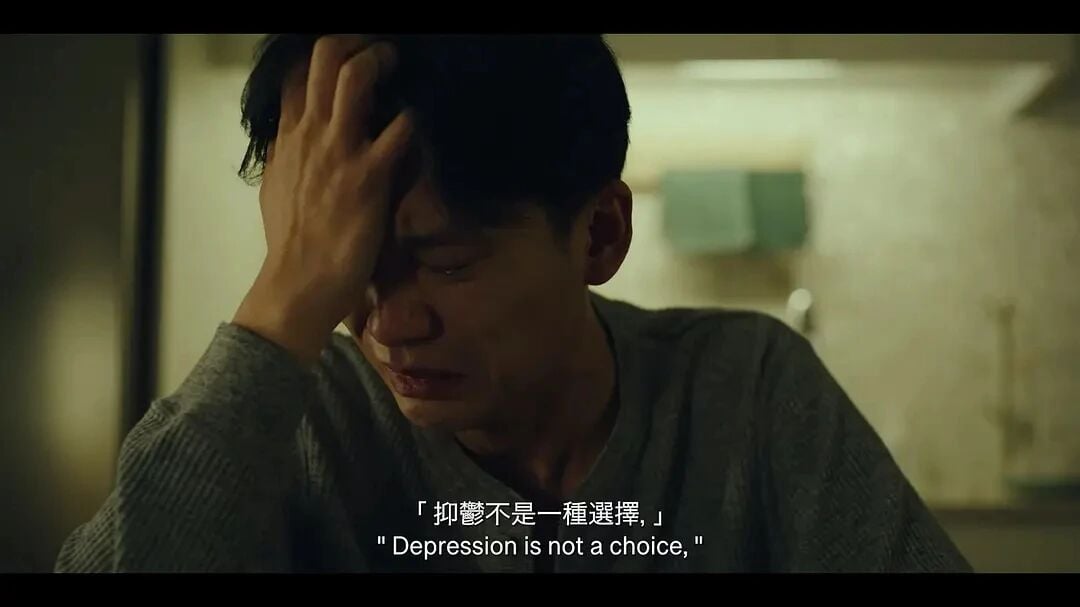

故事講述了一群看似無恙的學生,讓中學老師鄭Sir(盧鎮業飾)想起充滿暴力與遺憾的童年往事。他面對妻子(陳漢娜飾)離別、父親(鄭中基飾)病危,同時必須找出企圖輕生的同學,阻止悲劇重現。整個故事的構思是受到近年香港學童輕生的問題啓發,想通過探討學童在面對學業、家庭和社會壓力時的心路歷程,分析悲劇發生的原因,並消除社會大眾對學童的誤解。

整部影片的敘事是工整且帶有“欺騙”性的,工整在於影片前後都出現了大量的台詞和動作照應,例如媽媽的那句“如果我離婚一定是因為你”的一語中的、哥哥帶著弟弟在天台大喊對應著後來鄭老師帶著學生到山上發洩情緒…這些對應讓影片誕生了一種悲情的氛圍,一種沈浸在過去的悲痛和壓抑,也是一種難以逃離過去影響的直觀感受。

這也引出了所謂的“欺騙性”,這種“欺騙性”不是貶義詞,而是導演用的一種手段讓觀眾更好的理解這個故事。在影片中,導演“欺騙”觀眾了兩次,第一次是故事的開始是從鄭老師發現一封遺書開始,這也是電影從一開始埋下的一個種子,可是當看到後面才發現誰寫的其實並不重要,重要的是鄭老師回憶和治癒自己過去的過程。

第二次是回憶過去的視角,在第一遍看的時候觀眾會理所當然的把視角放在講述者的身上(雖然哥哥和弟弟的慣用手不同已經暴露了事情的真相)到了影片的中後期才恍然大悟,並且重新思考影片前一個小時中在回憶的視角里我們究竟看到了什麼。

導演奇妙的把兩種視角混合在一起,有些時候在回憶中是冷漠的正在寫作業的“旁觀者”,有時候變成了請求父親原諒的“親歷者”。除了這種視角的變化外,現實和回憶的照應也充滿著互文,那句“我不是什麼重要的人”反復出現在遺書和日記之中,雖然這部電影好像沒有講一個懸疑感十足的“故事”,更多是一個男人因為一封遺書回顧過去的片段,但是在漩渦般的回憶和波浪般推著走的現實(父親去世)之中,這個角色心理的轉變是完整且相互照應的,觀眾也得以從一封遺書窺探出整個東亞家庭的“不幸“。

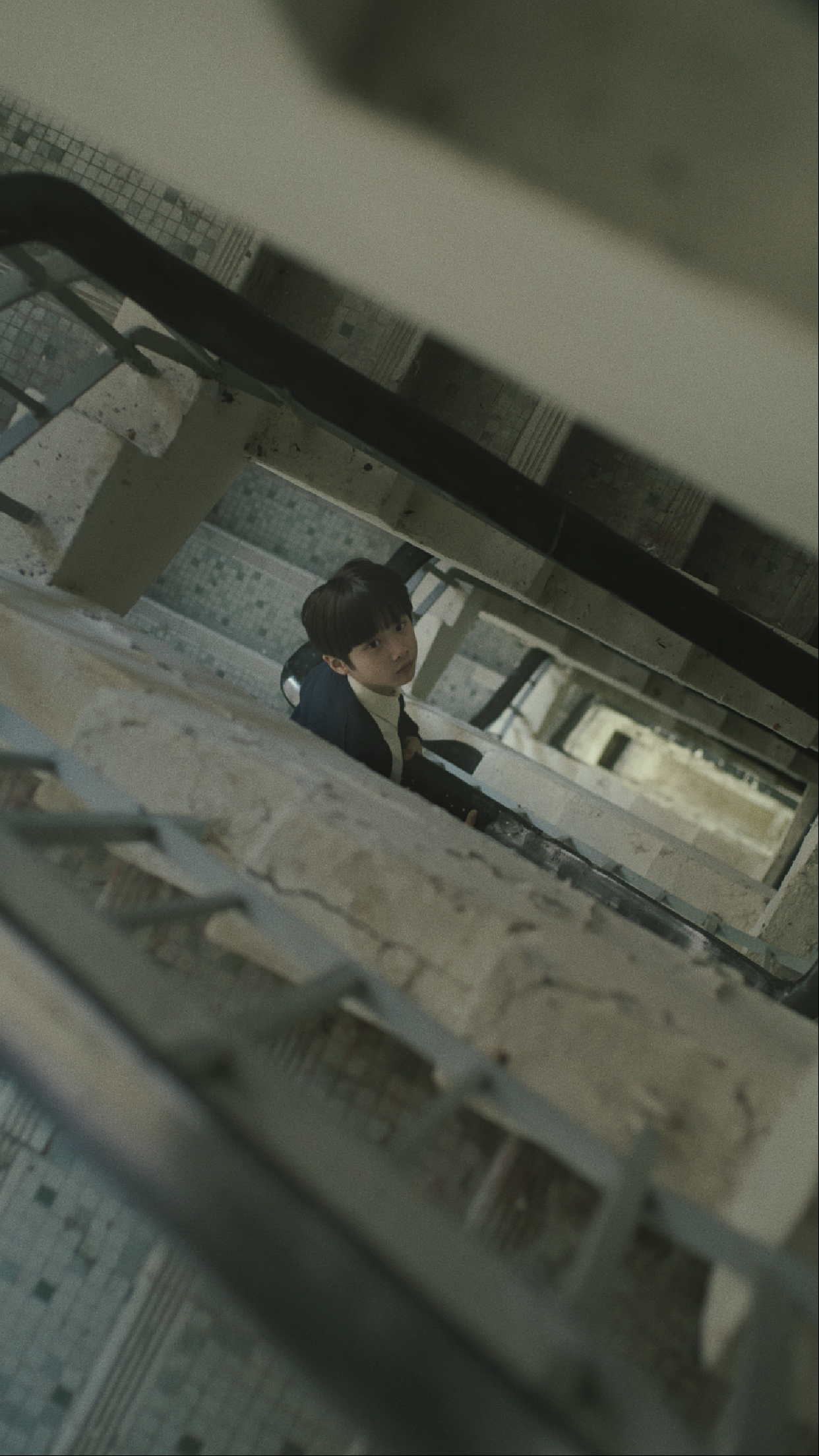

《年少日記》中的時間是具有流動性的,回憶與現實像溪流一樣匯聚又分散,交融卻又獨自成一線,時而像《花樣年華》中周慕雲和蘇麗珍的服裝般變化多端,時而像《美國往事》在現在和過去的有序切換。卓亦謙用了很多道具和意向作為剪輯的錨點來實現時間的兩條時間線的流動和相互影響,叉燒、遺書、煙…這些回憶與現實中不斷出現的物件,既定義了時間的節點,也包含了人物在時間線中的情緒流動。

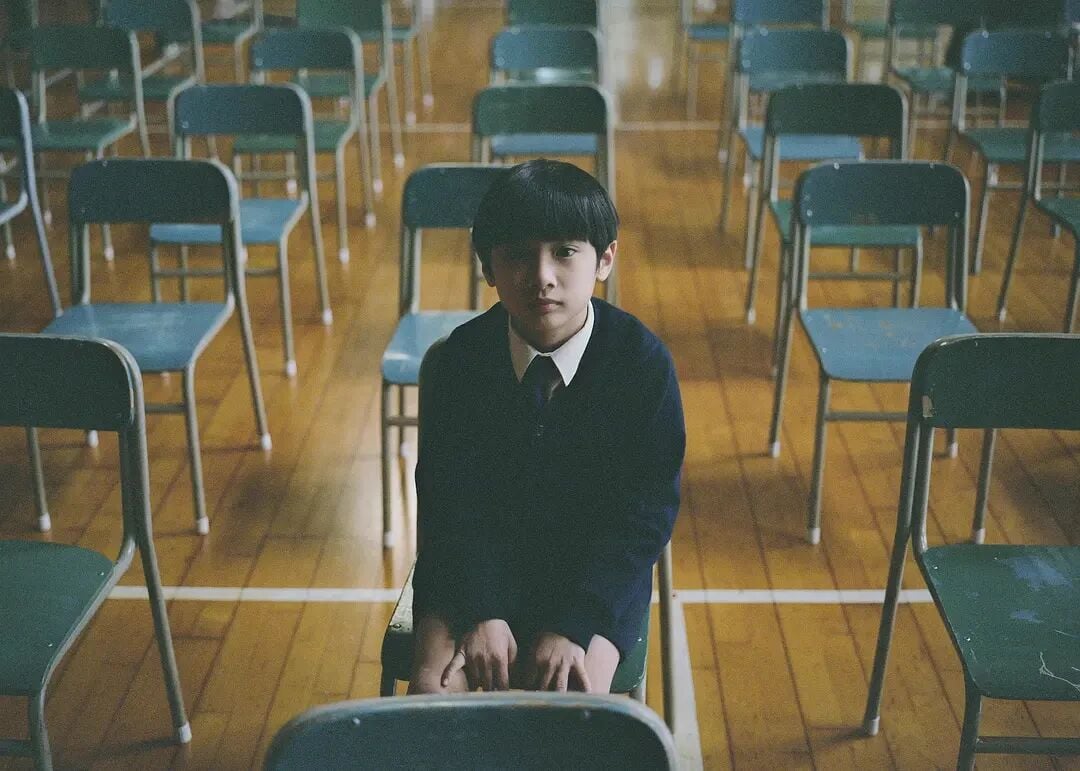

角色的情緒流動被電影中使用的手持鏡頭無限放大,回憶中部分尤為明顯,搖曳的鏡頭彷彿沈重的呼吸聲,主觀的視點讓觀眾跟隨孩子一同緊張害怕。除了大量手持鏡頭外,蒙太奇也是導演用來表達人物關係的利器,當哥哥丟棄漫畫書的時候,下一個鏡頭變成了垃圾桶底部的視角,哥哥的臉彼時正好出現在“井底之蛙”視角的空白中間,這是否暗示了在父親眼中哥哥就是垃圾?

略顯沈重的鏡頭呼吸在回憶中肆虐,聲音和燈光則更多體現在鄭老師的現實生之當中,在他與女朋友發生爭吵的時候,院線房間內柔和的光在剎那間變成了清冷的藍色…還有在校園內時斷時續的環境音,這些都為影片鋪上了現實的底色和殘酷的基調,也正是影片的這些電影語言的細節讓觀眾信服這樣的一個世界。

正如前文提到的關於整個東亞家庭的“不幸”,這部電影能引起很大的共鳴最關鍵的原因就是它映射了很多東亞家庭的現狀,尤其是在香港這麼一個複雜且又忙碌的世界。影片中出現的所有角色和家庭關係幾乎都脫離不出東亞人,更確切的說是中國人的家庭觀念,父親是一個很標準的角色,他嚴厲、希望每一個孩子都能成功、一直以“不打不成才”來作為教育孩子的基本,但是他又是愛孩子的,愛恨交織的這種複雜性讓鄭中基把握的很好。

母親則一直是在家中起到調和的作用,但是因為是女人的身份,所以始終沒有什麼話語權,也是一直在被父權壓制的象徵,最後忍受不了選擇離婚。

哥哥這個角色是這場悲劇的直接受害者,在他的身上更有一種無法描述的複雜,他是渴望被愛的(連他死前的最後一句話都是,我覺得從來沒有人把我當家人),當父親說不會再打他了的時候,他會希望父親打他,他的失望、他的自殺情緒全是來自這個病態的家庭帶來,那是一種不斷的壓迫和噩夢般的父權統治。

這個家庭的每一個成員都是受害者,而要接受最長時間痛苦的是弟弟,在一個父權制如此嚴格的家庭下,弟弟不可避免的會被灌輸“哥哥學習不好,不要跟他玩”的觀念,可是當他長大後才會追悔莫及,後悔自己為什麼當初不抱的久一點。很難去說在這一個家裡究竟是誰做錯了,人人都沒錯或許人人都有錯,這是自始至終都難以解答的一個問題。幸運的是,導演沒有給出回答也沒有批判這樣的社會,這部電影的目的是治癒這一切並且與之和解,因為無論如何,生活始終都要繼續。

影片的最後一幕,搖晃了一整場的鏡頭終於靜止,弟弟看著印象里只有10歲樣子的哥哥,好像最終活成了你想成為的樣子。