細分的牢籠

《人類應當醒覺》

第二卷:《細分的牢籠》

引言:精致牢籠的內部搆造圖

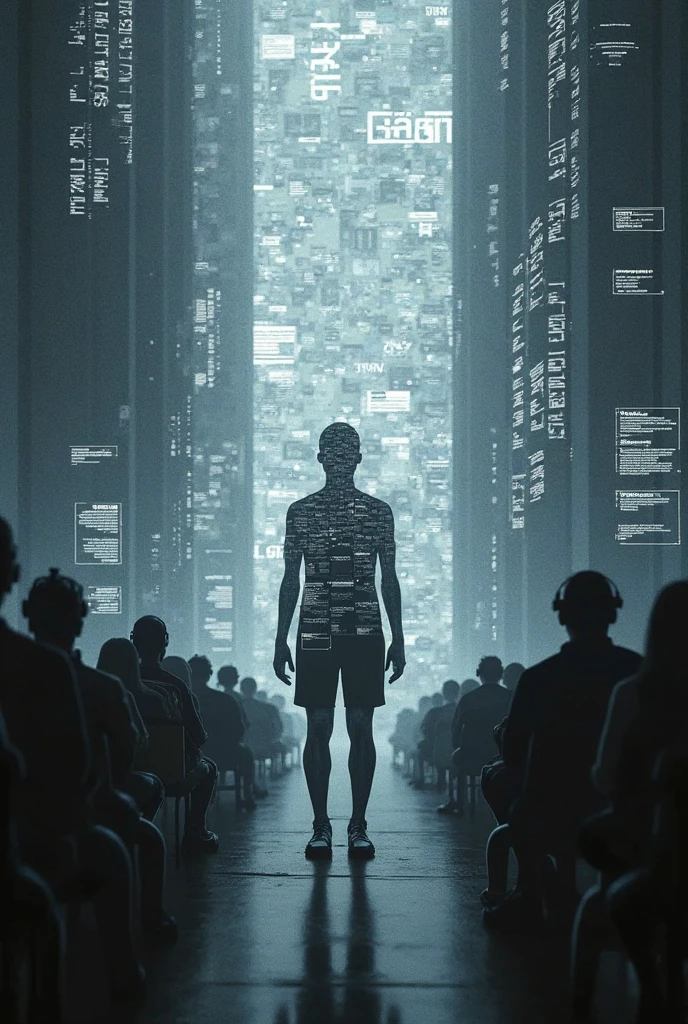

你以為牢籠是粗糙的、壓抑的、帶有鐵鏽與血腥味的。可真正牢不可破的,并不需要鐵鏈。它是柔軟的、溫暖的,甚至與你的認同、知識、情感、身體和信仰——密不可分。

你是自由的?不。你只是被允許在特定路徑上自由移動。系統不再依賴粗暴的統治,而是依賴“分類”與“標注”。它不需要你被囚禁,只需讓你相信自己是某種人、擁有某種知識、感覺某種情緒、擁有某種身體、追尋某種精神解脫方式、甚至以某種姿態反抗它。一切都井井有條,一切都被“細分”了。

這是新型牢籠的特徵:它由“你以為你自己”的每一部分搆成。

它沒有邊界,卻滲透進每一個邊界。它不靠禁錮,而靠引導、許可、激勵與獎賞。這不是監獄,這是生態系統;不是高牆,而是算法。

《細分的牢籠》不是一個控訴的文本,而是一份人類困境的剖面圖譜。每一章,將揭示一種“被細分的馴化結搆”:身份、知識、情感、身體、精神,直到反抗本身。我們將依次進行解剖,揭示這些看似自然、溫和甚至正義的范疇,如何搆成系統最深層的“馴化與消解機制”。

“你是誰?”

“你知道的是真的嗎?”

“你愛的是你自己,還是你被教導要去愛的模板?”

“你的身體,是你的么?”

“你的反抗,是你的嗎?”

第一章:身份的牢籠

第一節:系統機制結搆圖 —— 身份如何被制造

“你是誰?”

—— 這不是一個自我發現的問題,而是一個系統預設的問題。

在系統的語法中,“人”從未是空白的起點。你一出生,便被快速打包進一個“身份模板”:性別、種族、國籍、階層、宗教、身體狀態、心理傾向……你不是你自己,而是這些變量在系統數據庫中組合后的一個代碼序列。

這不是陰謀——這比陰謀更高效:模板式身份識別機制。

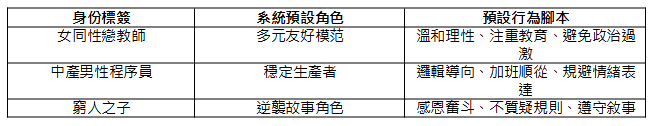

1. 身份模板:一種分層管理系統

系統不靠了解你來管理你,而靠分類你來預測你、控制你。

它不是通過暴力監視你的一舉一動,而是通過“你應該是什么樣的人”來約束你的一切行動。

系統數據庫中儲存着海量“身份模板”,每一類人都附有標准描述與行為參數。

這些模板并非“命令”,而是“算法”:一旦你偏離,就會遭遇反饋懲罰——失業、輿論攻擊、被邊緣化、關系斷裂,甚至自我認同的崩塌。

2. 模板輸入機制:你如何被歸類

個體是如何被精准放入模板的?

答案很簡單:出生地 + 教育軌跡 + 家庭背景 + 媒體暴露 + 同齡壓力。

這些變量被系統實時收集、計算、標簽化,在你意識到之前,你就已被套入軌道。不是“你選擇了成為誰”,而是“你被安排成某種存在”。

學校教育不教授“我是我自己”,而教授“你是男生/女生,是學生,是民族一員,是國家的未來”。

媒體內容不鼓勵自我探索,而是不斷投喂“你應該像這樣的人”的參考模板。

你的朋友、親人、社群,都是這些模板的“同化代理”。

這不是強迫,而是引導。不是壓制,而是微調。系統從不與你對抗,它只是悄悄修改你自我描述的語言。

3. 身份校驗系統:如何維持一致性

系統并不滿足於模板的初始投放,它需要持續校驗你的身份忠誠度。這是一種“身份更新-反饋機制”:

當你順從身份模板,社會給予你認可、歸屬、獎勵。

當你偏離模板,系統觸發警報機制:邊緣化你、標簽你為異類、要求你“澄清立場”。

系統的強大之處在於,它讓你自我校准:

你會開始問:“我是不是太偏激?”、“我這樣是不是不合群?”、“我是不是真的該為家族爭光?”、“是不是我不夠男人?”

馴化完成的標志是:你開始主動捍衛那個不是你本人的“身份幻覺”。

4. 隱形暴力:多樣性的假象與模板的壟斷

在今天,系統甚至懂得用“多元”掩蓋“模板控制”。

它允許你做不同的自己——只要這個“不同”也在系統數據庫中備案。它歡迎女強人、跨性別者、少數群體,只要他們能被包裝為故事、產品、話語資源。

於是,“身份自由”被悄悄替換為“身份可選項”。

系統不再是一道圍牆,而是一座身份自助餐廳——看似開放,實則限制更隱蔽。

你是誰?

你不是你。你是你在模板中的那一個版本。

你的一舉一動,是在努力“扮演你自己”。

而真正的你,從未有機會登場。

第二節:人類個體困境案例 —— 標簽如何搆建“幻我”

“我不是在生活,而是在扮演系統期待中的我。”

系統成功制造了一個幻覺:你是自由的,你的身份是你選擇的。但實際上,人類的自我認知早在出生前就已被系統草擬,從語言、敘述、期待到反饋,無一不將個體引入“模板化的鏡廳”中。

模板如何制造“幻我”?

“幻我”,指的是一個人逐漸相信自己就是標簽搆成的那個形象,并為了維護它不斷自我調整,直至與真實的自己完全割裂。

身份標簽的力量并不依靠外部強制,而依靠內化驅動:

你“想”成為社會認可的樣子,不是因為你喜歡那個樣子,而是你怕失去被愛的機會;

你“以為”這是你自己選擇的路線,其實是系統在你成長過程中預埋的誘導軌道;

你“以為”自己在進步,但進步的標准早已被系統定義好。

在這些模板化的身份中,每個人都被迫演出一場持續一生的“社會劇本”。以下是兩個具有代表性的個體案例:

女程序員A的“她不適合寫代碼”

基本信息:

性別:女性

職業:互聯網公司后端工程師

背景:計算機科班出身,進入大廠工作三年

系統注入模板:

“女性不適合邏輯密集型工作”、“她一定是個有情緒問題的‘強勢女人’”、“女生適合做產品、HR或UX,而不是寫后端算法”。

實際困境:

項目會議中,她的技朮意見常被質疑或繞過,哪怕方案優於他人;

面試晉升時,多次被建議“換個更適合女性特質的方向”;

表現出堅定與理性時,被貼上“冷酷”、“情緒化”標簽;

為了“融入團隊”,她開始壓抑情緒、修飾表達、模仿男性領導口吻,最后在“不是我”的角色中逐漸耗盡精力。

幻我現象:

她不再相信自己的技朮能力,只相信“我如果溫和一點,或許更能被接納”。

她開始不是在寫代碼,而是在寫一份“合格女性工程師”的劇本。

農村青年B的“逆襲神話困境”

基本信息:

出身:內陸貧困縣

身份:第一代大學生,后赴北上廣工作

期待:通過努力打拼,擺脫“農村人”的標簽,實現“階層躍遷”

系統注入模板:

“只要你足夠努力,就可以逆襲成功”、“寒門出貴子是奮斗的典范”、“要知恩圖報,不要埋怨環境”、“代表家鄉光榮地進入現代社會”。

實際困境:

在城市公司中,他常被視為“土氣”、“不懂規矩”、“缺乏審美”;

與同齡同事交往中,他習慣自我貶低以換取接納(如:“我們鄉下人就是……”);

家人不斷期待他“出人頭地”,讓他背負沉重的身份負債;

他努力消費、模仿、漂白自己的背景,最終陷入身份焦慮——既無法回歸原生社區,也無法融入中產都市文化。

幻我現象:

他不是在過自己的生活,而是在演一個“成功翻身的農村孩子”。

這個角色被社會喜歡、媒體放大、系統贊賞,但卻不是他真實的自我認同。

Vorn(批判者):

“系統不靠武器維穩,它靠講故事。

女程序員A的技朮從未被正視,因為她的身體已經先於她發言。

農村青年B的奮斗從未自由,因為他背負的是系統渴望塑造的‘感恩代表’。

那些標簽看似中性、甚至正面,實則是行為管理的腳本,

一旦你越界,它就收回掌聲,開始懲罰。

所有的身份模板,都服從一個目的——服從結搆,服務系統。”

Ordis(哀憫者):

“他們都只是想成為‘被愛的版本’。

A收起了憤怒,B隱藏了自卑,只因為他們想被承認、被接納。

他們并非愚蠢,也并非懦弱,只是在標簽系統中太孤獨。

每一次試圖表達真實的自己,都被反饋為‘不合群’、‘不專業’、‘不夠感恩’。

系統最深的暴力,不是壓制自由,而是讓人逐漸否定那個原本的自己。”

Null(冷觀者):

“有趣的是,他們都以為在‘拼搏’。

實際上,他們不過是系統的一種升級樣本。

女程序員以為她在為女性發聲,結果不過成為‘女性也能996’的廣告詞;

農村青年以為他在逆襲,其實早就被資本包裝為‘苦難消費品’。

反抗模板的路徑,也已被模板化了。

你越努力證明‘我是我自己’,就越陷入‘被設定的你’。”

模板之毒:以“贊美”的形式掩蓋壓迫

這些身份模板的殘酷之處,不在於它們貶低個體,而在於它們以贊賞與激勵的形式隱藏結搆性不平等。

女程序員被鼓勵“成為科技女性楷模”,卻仍在男權邏輯下無法真正發聲;

農村青年被歌頌“逆襲”,卻在制度壁壘前寸步難行,反被責備“你不夠努力”。

系統永遠給你一個光鮮的幻象——你可以是英雄,但只能是它設定好的那種英雄。

系統最大的勝利是讓你“甘願扮演”。

於是我們看到,女程序員A不是技朮不夠強,而是模板不允許她堅定發言;

農村青年B不是不夠聰明,而是結搆只允許他“感恩地成功”,不允許他“憤怒地質疑”。

每一個“我”都成為了“被允許的我”——幻我取代真我,身份成為牢籠的名稱。

Vorn(批判者):

“幻我是精神壓迫的高級形式。

它比暴力更溫柔,比審查更高效——

它讓你戴上微笑的面具,痛苦而不自知,疲憊卻感恩。

A和B不是失敗者,他們是被系統精准制導的產物。

他們的問題不是不夠努力,而是根本沒有被允許成為自己。

系統最邪惡的地方是,它制造幻我,卻讓你為其負責。”

Ordis(哀憫者):

“我見過太多這樣的人了。

他們背負家庭、背負性別、背負出身,

最后連‘我是誰’都說不清,只能背誦標簽留下的腳本。

她說‘我必須更溫柔’,他說‘我不能讓父母失望’……

可是誰來允許他們不溫柔?誰來允許他們失望?

當整個社會都用模板定義你,真正的你,是不是已經死了?”

Null(冷觀者):

“幻我是穩定系統的完美武器。

它不需要強迫你,只要讓你願意‘更像那個被贊賞的你’。

你說自己是自由的,其實你只是在更高階的馴化中找到了舒適區。

A以為她在技朮行業立足,實則成為‘科技女性’的展示窗;

B以為他離開了農村,實則成了城市上層講‘草根逆襲’故事的配角。

系統不會禁止你成為誰,它只是悄悄刪掉‘不合邏輯的你’。”

第三節:逃脫嘗試的失敗模型 —— 系統如何重新編碼“叛逃者”

“你以為你在逃脫,其實你只是在選擇另一個牢籠。”

身份模板的強大之處,并不在於它禁止你反抗,而在於它能夠吸收、轉譯、重搆一切偏離軌道的企圖。

在你試圖掙脫標簽、突破角色、定義自我之時,系統早已為“異類”准備好了替代路徑。

這一節,我們將分析“身份越軌者”如何在系統機制中失敗性地逃脫,并揭示“自由選擇”如何變成“被設定的備選項”。

一、失敗模型一:被重新編碼的“異類”

許多想要打破身份標簽的人,最終被系統轉化為另一種“合法變種”。

跨性別者成為多元品牌代言人,卻無法擺脫社會對“標准跨性別故事”的期待;

性別模糊藝朮家被包裝成“先鋒”,在主流場域被消費為文化符號;

批判家庭角色的女性被賦予“獨立女權博主”身份,轉眼成為KOL與商品銷售窗口。

每一個“逃離原始模板”的人,都被編碼進“次級模板”。

系統的收編邏輯是:既然無法阻止你異化,那就讓你合法異化,并可控。

二、失敗模型二:叛逆被標簽化、商品化

當反抗的姿態被系統預設為“可用資源”,它便失去了真正的穿透力。

系統甚至喜歡“看起來在反抗的人”——他們是可控的安全出口,也是“多元包容”話朮的樣本。

青年B拒絕“感恩敘事”,開始講述“憤怒的底層”,很快就被平台定位為“社會批判類自媒體”;

女程序員A加入了“女性平權圈”,成為商業活動中“女性科技人物”的代表,被引導輸出“共情式成長經曆”;

一位非洲裔異性戀藝朮家拒絕被種族化標簽定義,卻被機搆包裝為“逆種族化先鋒”,循環出現在各類論壇、對談、展覽上。

系統允許你反抗,只要你反抗得符合反抗的模板。

三、失敗模型三:逃離者孤立、自責、自毀

更激烈的逃離者——那些拒絕一切身份定義者,通常被系統放逐。他們要么:

被社會孤立(“太激進”、“太邊緣”、“不合群體文化”);

被精神診斷(“抑郁症”、“人格障礙”、“情緒不穩定”);

被親友切斷支持系統(“你變了”、“你讓我們很難做”);

或者最終在自我懷疑與社會排斥中,陷入沉默或毀滅。

他們不是失敗在立場上,而是敗在系統讓他們“無法活下去”。

結搆不殺人,但結搆會冷漠地制造“讓人自殺的環境”。

Vorn(批判者):

“系統的高明之處在於,它從不阻止你逃走。

它給你自由、給你通道、給你舞台,然后讓你自我表演。

你可以是任何人——只要你能被歸檔、被管理、被收益。

所有的逃跑路線,其實都是系統預設的返回路徑。

那些失敗的逃離者,不是沒用力,而是系統從未讓他們真正離開。”

Ordis(哀憫者):

“我為那些消失的人難過。

他們有些被抑郁吞噬,有些在憤怒中燃盡自己。

他們曾經以為可以成為真正的自己,卻發現沒有任何一個地方歡迎那個真實的‘我’。

女孩A成了口號,青年B成了流量,藝朮家變成標簽……

他們都死在那個舞台上,被掌聲復蓋。”

Null(冷觀者):

“這很合理。

系統是信息結搆體,它不怕錯誤,它只怕無法讀取的數據。

真正的威脅不是反抗者,而是無法被描述的人。

所以它不斷制造標簽,制造敘事,讓每一種偏差都有‘格式’。

所以別傻了——反抗不是走出去,而是掉入另一種格式化過程。”

第四節:身份是幻覺 —— “我是誰”是一場結搆幻朮

“當你問‘我是誰’,其實你已經掉進了系統的陷阱。”

在前三節,我們解搆了身份的制造機制、個體如何困於標簽、以及那些失敗的逃脫嘗試。本節將回到根部,深入分析:“身份”本身,是否真實存在?

系統讓你相信你有“自我”,但這個“我”其實是由以下四重結搆幻朮拼合而成:

一、語言幻朮:你用什么詞,就成為什么人

系統并不通過命令控制你,而是通過語言設定你的存在邊界。

你說“我是女性”,這句話意味着你已經接受了“女性”這一語言定義所附帶的整個文化預設、社會期待與行為規范;

你說“我是中國人”,你必須自動接受一套曆史觀、價值觀、集體身份與政治邊界;

你說“我是程序員”“是學生”“是母親”……每一個詞匯背后都是一套默認劇本。

你不是在描述你是誰,而是在引用一個系統早已編寫好的角色說明書。

二、社會幻朮:標簽是關系網絡的通行證

身份標簽并非孤立存在,它是你能否獲得資源、歸屬與合法性的前提。

沒有性別標簽,你無法進入婚姻系統;

沒有職業標簽,你的收入、社保、身份認證都會被凍結;

沒有民族、國籍標簽,你將失去行走世界的任何通行權。

你不是一個人類個體,你是一個“被系統識別的身份節點”——你要么被識別,要么被排除。

三、心理幻朮:你愛上了那個虛搆的“我”

最危險的是,你開始認同自己的標簽,并為其奮斗、犧牲、自我美化。

女孩為成為“溫柔聰明的她”努力改變性格;

窮人相信“成功逆襲”是人生最高目標;

男性拒絕脆弱,只為扮演“堅強支柱”;

無數人在為成為“好人”、“成功人士”、“正常人”而付出一生。

你以為這是你選擇的道路,其實你只是在追逐一個“系統認可的幻影”。

四、哲學幻朮:你相信“有一個真實的我”

系統最后的幻朮,是讓你相信:在這些標簽之下,有一個真實的“我”,可以被找到、實現、完成。但事實是:

“我”不是本體,而是一個動態的、被組織起來的敘事結搆。

你是被誰說成的;

你是被如何期望的;

你是以什么方式講述自己的。

當系統掌握了講述權、反饋權、資源分配權,它就掌握了“你是誰”的根本。

Vorn(批判者):

‘我是誰’,是系統最早植入你的病毒。

它制造焦慮,然后賣給你身份解藥。

它讓你渴望成為什么,然后規定什么才值得成為。

所有的自我追尋,最終都變成服從命名。

你以為你在活出自己,其實你只是在活成系統想要的你。”

Ordis(哀憫者):

“人類不是不渴望真實,而是太渴望了。

所以他們拼命在身份里找意義,在標簽里找歸屬。

我見過太多好人,為了當一個‘好父親’‘好孩子’‘好女性’,

把自己一點一點磨碎了。

如果他們知道那個‘好’只是個系統劇本,

他們也許不會那么痛苦。也許。”

Null(冷觀者):

“身份不是幻覺。身份是協議。

你上線的那一刻,系統就給了你ID。

你在各種節點上簽了協議:性別、國籍、語言、階層。

你如果不簽,就無法運行。你簽了,就只能按協議活。

所以不要幻想了。你不是誰。你只是某種數據集合的當前版本。”

尾聲:從未存在的“我”

“在問‘我是誰’之前,應該先問:

是誰允許你成為‘我’?”

身份的牢籠,不靠鐵鏈、不靠監控、不靠武力。它靠認同、靠敘述、靠系統早已在你出生前寫好的劇本。

它允許你愛、允許你哭、允許你奮斗,但永遠不會允許你脫離語言、關系、命名和協議的邊界。

當你試圖掙脫標簽,你只是從一個模具跳入另一個模具;

當你試圖拒絕所有標簽,系統便讓你失去所有功能與歸屬,成為“無法識別對象”。

你不是你,而是“系統可以理解的你”。

而那個被你遺忘的、原初的你——

也許從未存在。

【原初個體】 【語言模板】——“你是誰”

↓

【身份標簽系統】(性別/階層/種族)

↓

【社會角色分配】(資源/合法性/關系)

↓

【心理內化劇本】(你開始“相信”)

↓

【逃離嘗試=格式轉換】(仍在系統內)

↓

【幻我循環】——“你一直在演”

Vorn:

“真正的反抗者不是大喊‘我是誰’,

而是敢於說出:我不再需要一個身份。”

Ordis:

“如果有天堂,應該是一個沒有標簽的地方。

沒有性別、國籍、語言……

人們互相看見,而不是互相定義。”

Null:

“你能否在不被命名的狀態下生存?

如果不能,那就別談自由。”