本文於 2025年10月18日 進行了內容優化與結構調整,以呈現更清晰的政策藍圖。

獨立而不孤立:「尊嚴獨立宅」如何重塑台灣高齡社會

長者的選擇權與國家責任

一、失落的承諾:國家對長者的憲法責任

為台灣經濟奇蹟(1960-1990年代)貢獻畢生勞力與稅收的世代,理應享有《憲法》所保障的居住權、經濟安全與生活尊嚴。照顧長者,不應僅是子女的私人義務,更是國家的公共責任。國家的角色,是確保每一位長者,無論家庭狀況如何,都能自由選擇獨立生活、入住互助社區或與家人同住,而非被動地推給家庭,缺乏應有的國家後盾。

然而,現實卻是國家對 461萬 長者的責任「選擇性缺席」。敬老津貼(每月3,000-7,000元)遠低於都市基本房租,導致 97萬 獨居長者與近兩千名年長街友深陷經濟與孤立的雙重困境。國家應與子女共同承擔責任,為長者建立一個無論選擇何種生活方式,都無後顧之憂的社會安全網。

二、政策的迷航:四大缺失下的長者困境

現行政策的四大缺失,共同造成了長者的居住困境:

法規預設孝道綁架:《民法》第1114條將扶養義務單一化至子女,此預設剝奪了長者自主選擇生活方式的權利。

長照資源申請不易:長照2.0申請程序繁瑣,且補助方案無法全面覆蓋所有長者的實際需求。

社宅規劃忽略長者:2025-2032年「擴大社宅計畫」中,逾 70% 資源集中於年輕家庭,無論戶數或房型,皆未充分考量高齡者的獨居需求。

經濟支持嚴重不足:現行的敬老津貼與補助,不足以應對都市高昂的生活與居住成本,使長者在經濟上缺乏獨立的底氣。

三、無形的枷鎖:孝道文化與年齡歧視

社會普遍將「奉養父母」視為子女的唯一責任,這強化了《民法》的孝道預設,讓長者在渴望獨立生活時,因「不想麻煩子女」而自我設限。本應成為國民後盾的國家,卻因此卸責。

這種氛圍加劇了對獨居或失依長者的汙名化,將其困境歸咎於「家庭失敗」,而非「國家失職」。長者對台灣的歷史貢獻被淡忘,其價值被簡化為「有無生產力」,這是赤裸裸的年齡歧視(ageism)。我們需要一場社會運動,打破孝道枷鎖,肯認長者的獨立價值。

四、沉睡的金礦:被浪費的8,000公頃國有地

我們不是沒有資源,而是缺乏善用資源的政策遠見。

全台閒置的國有土地高達 8,000公頃,未辦繼承的建物約 5,000戶,總價值近千億元。這些沉睡的資產,若能將其中僅 10% 活化,便足以興建數萬戶長者社宅。然而,因行政效率低下與政策偏差,這些本可用於增進公共福祉的資源,至今仍在荒廢。

五、行動藍圖:「尊嚴獨立宅」試辦計畫

為落實長者的選擇權,我們提出「尊嚴獨立宅」試辦計畫,其核心是「獨立、尊嚴、互助、選擇」。

A. 計畫核心:小規模、高效率

地點:於台北、新北、台中、高雄四都,盤點閒置國有地。

規模:每社區僅設 50戶,以建立緊密的人際網絡,降低 30% 的孤獨風險。四都共計 200戶,僅需約 1.2-2公頃 土地。

B. 硬體設計:安全、尊嚴、易維護

私人套房 (7平方米):保障個人尊嚴的私密堡壘。內部配置防滑地磚、坐式衛浴、緊急按鈕、小型傢俱家電,並導入語音控制等智慧科技。

公共空間:促進自然互動的交誼廳、配備伸展器材與遮雨棚的防滑散步區。這裡不是強迫社交的場所,而是創造「不期而遇的溫暖連結」的友善環境。

C. 營運管理模式:人性化、低成本

人員:採 24小時 保全與 2名 社工定時關懷的輕量級配置。

醫療:不另設醫療站,而是充分利用台灣密集的既有醫療院所與健檢資源,由社工協助連結。

D. 財務與法規配套:永續經營的基礎

租金:訂於 2,500-4,000元/月,與敬老津貼掛鉤,並對中低收入長者提供補貼。

法規:修訂《國有財產法》,明定閒置國產應優先用於社會福利設施。

基金:設立「長者居住基金」,由國有財產活化後的部分收益(每年約300億元)挹注。

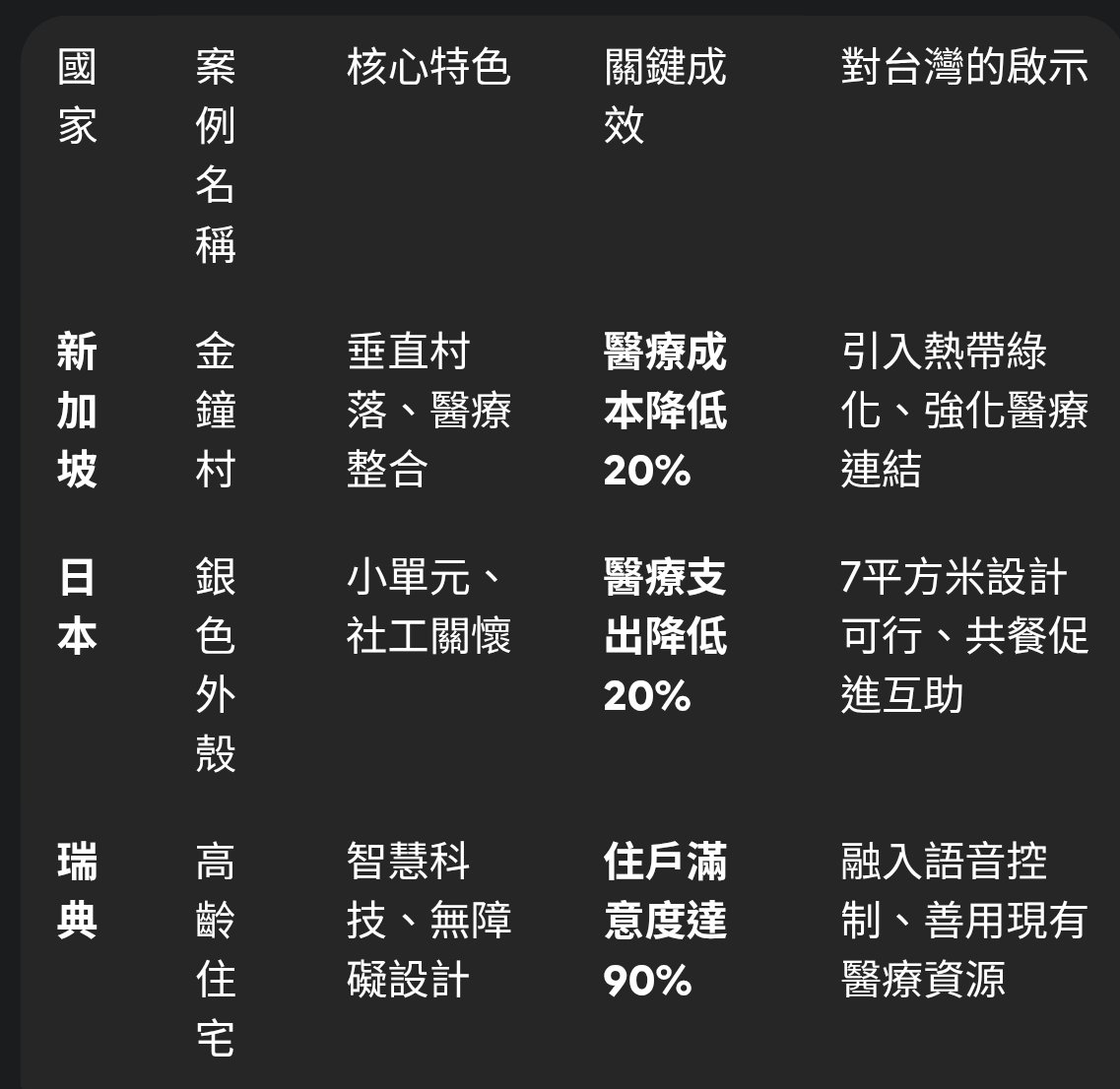

六、他山之石:三大國際案例的啟示

七、結語:為選擇權而戰,即刻行動

國家不能再以孝道為藉口,將長者推向家庭。這份「尊嚴獨立宅」計畫,提供了一個成本可控、模式可行的解方,不僅能將選擇權還給長者,更能借鑑國際經驗,有效降低約20%的長期醫療照護成本,為國家、家庭與長者創造三贏。改變需要你我共同推動。公民可透過網路連署、與NPO合作、遊說民意代表等方式,要求政府啟動示範計畫。讓我們即刻行動,為我們自己,也為我們所愛的人,打造一個真正高齡友善的台灣!

(本文於 2025年10月18日 進行了內容優化與結構調整,以呈現更清晰的政策藍圖。)