統治階級書寫歷史——中心化 vs. 去中心化敘事(台灣史五)

台灣歷史的書寫歷來受統治階級主導,從荷蘭殖民時期的歐洲記錄,到清朝的漢人視角、日殖的現代化宣傳,再到國民政府的國族敘事,都傾向於中心化框架。這類敘事強調權力轉移與英雄事件,忽略底層人民的日常生活、族群互動與文化流動。去中心化歷史觀則挑戰此一模式,聚焦多元視角與結構性變遷,強調台灣作為島嶼的土地不動性如何框架人群的動態來去。這視角不僅揭示歷史的真實流動,還支持台灣的獨立性與多元身份認同。本文將探討傳統中心化歷史的問題、去中心化的替代方案,並融入跨領域理論,如歷史寫作、政治科學與後殖民研究,擴充理解台灣歷史的複雜性。

中心化敘事的特徵與問題

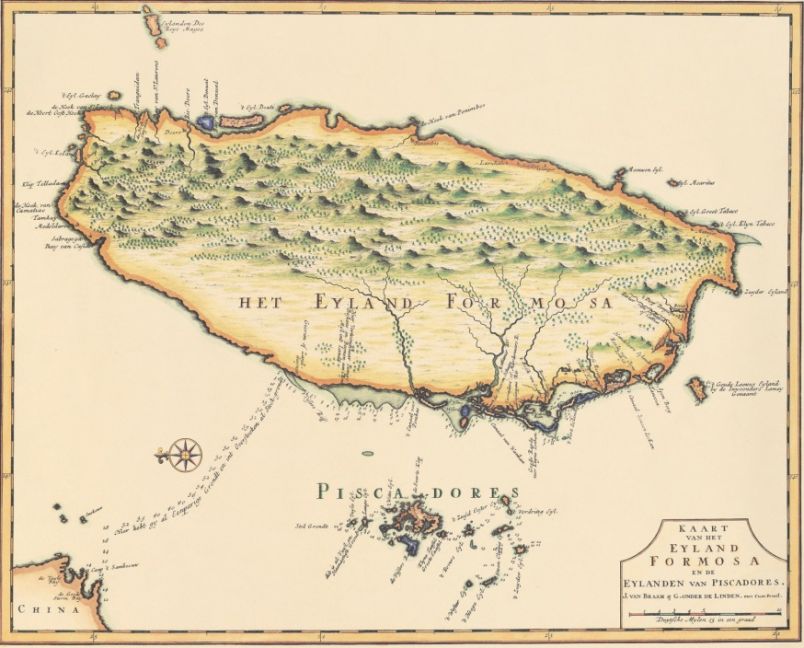

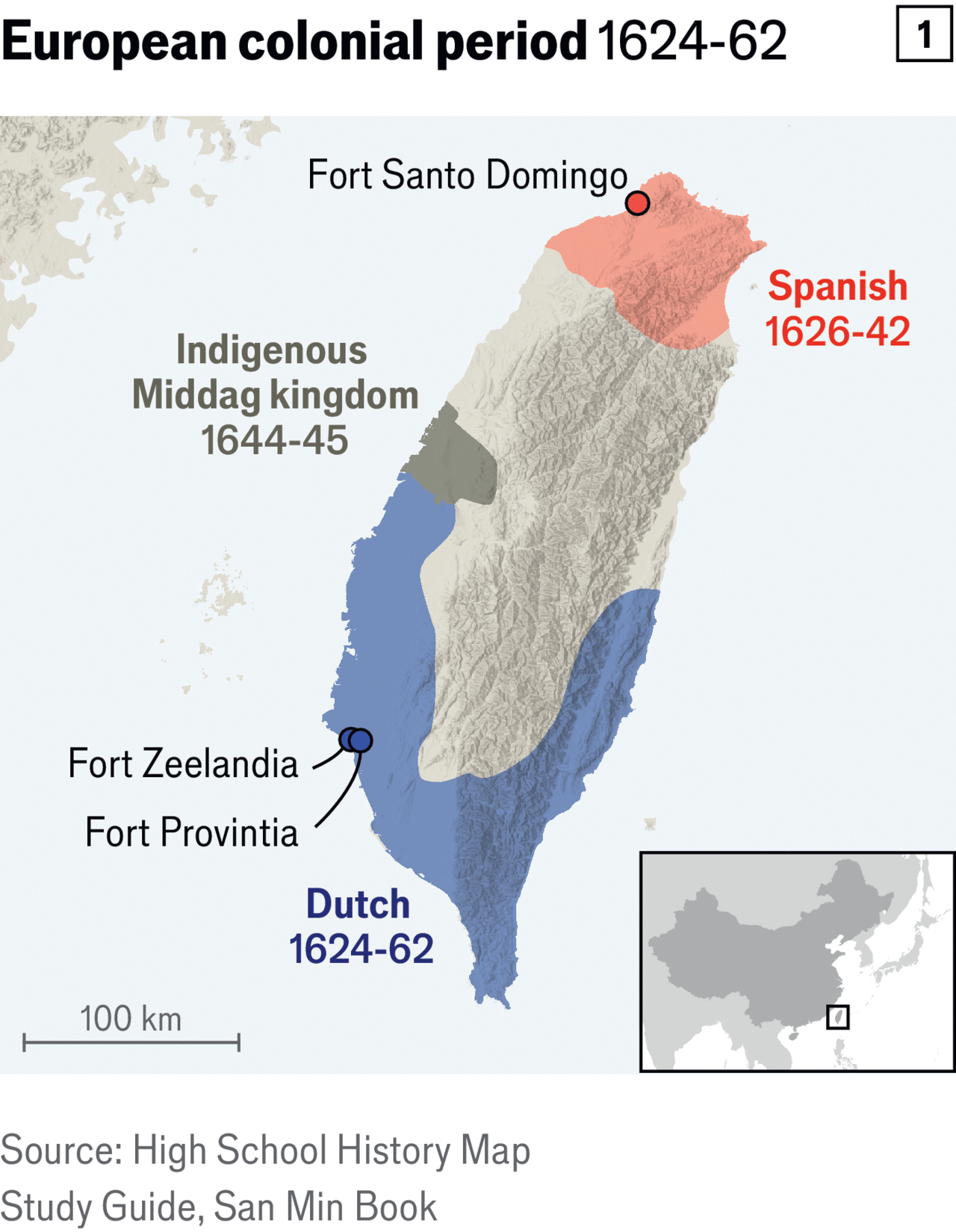

傳統歷史書寫往往由統治者掌控,服務於權力合法化。荷蘭時期(1624-1662),歐洲記錄如《熱蘭遮城日誌》將台灣描繪為蠻荒之地,需要文明開化,這反映殖民視角,忽略原住民的自治社會。 清朝統治(1683-1895)後,漢人史料如《台灣通史》強調漢人開墾與同化,視原住民為「番」類,邊緣化他們的口傳歷史與土地權利。這中心化敘事強化漢人主導,忽略底層互動,如漢原婚姻與貿易網絡。

日殖時代(1895-1945),日本史書宣傳「近代化」,如鐵路建設與教育改革,但隱瞞原住民抵抗事件,如霧社事件(1930),將其簡化為叛亂而非文化衝突。 1945年後,國民政府教育強調「中華復興」,將台灣歷史納入中國脈絡,忽略南島起源與多元族群,導致原住民歷史被邊緣化。這問題在於:中心化敘事服務統治需求,壓抑多元聲音,造成歷史失真。 例如,學校教科書聚焦鄭成功「收復台灣」,忽視原住民的土地喪失與文化適應。

從去中心化視角,這是結構性問題:歷史不是英雄傳記,而是人群在土地上的流動。土地不動,如中央山脈隔離族群,促進文化多樣;人群來去,如南島遷移與漢人移民,塑造互動網絡。

去中心化敘事的興起與優勢

去中心化歷史挑戰統治者壟斷,聚焦底層與多元。1987民主化後,台灣學界轉向本土史觀,強調原住民視角與族群互動。例如,口傳歷史如阿美族的豐年祭傳說,提供統治事件外的日常生活洞見。 這視角支持身份多元:台灣不是大陸附屬,而是南島樞紐,人群流動形成混合文化。

去中心化優勢在於揭示結構變遷:從部落共識到殖民中央集權,再到民主多元。經濟史上,台灣小企業興起反映去中心化治理,而非統治規劃。 教育去中心化(1994後)允許地方課程,融入原住民歷史。 這促進包容,支持原住民權利,如2005基本法。

理論應用:Edward Said的東方主義在台灣

歷史寫作理論中,Edward Said的《東方主義》(1978)應用於台灣,批評漢人中心論。Said主張,西方建構「東方」為落後,以合法殖民;類似,漢人視原住民為「蠻夷」,服務清朝統治。 Taipei Times文章討論Said的影響,指出漢人敘事壓抑原住民聲音,如將台灣歷史納入中華脈絡,忽略南島根源。 New Bloom分析Said如何適用於台灣的西方視角延伸,批評國民黨教育。

Said理論揭示,東方主義不僅西方現象,漢人對原住民的「熟番/生番」分類即例,合法土地徵收。 去中心化則透過後殖民批判,重建原住民敘事,如口傳與考古。

Shih Cheng-feng的殖民話語反思

台灣學者Shih Cheng-feng(施正鋒)強調反思殖民話語。他的研究聚焦原住民知識體系與學術殖民主義,批評漢人主導的教育壓抑原住民歷史。 在《Academic Colonialism and the Struggle for Indigenous Knowledge Systems in Taiwan》(2010),Shih討論殖民如何子弟原住民知識,呼籲去中心化教育。 他分析語言政策與民族政治,指出漢語主導壓抑原住民語言。

Shih的理論支持多元身份:台灣歷史是三種競爭敘事(漢人、本土、原住民),去中心化整合這些,支持民主包容。 他的工作連結後殖民,強調反思殖民遺產,如國家公園治理中的原住民土地權。

政治科學的decentralized history

政治科學上,decentralized history支持多元身份。台灣的去中心化治理,如2010市政改革,反映歷史敘事從中央到地方轉移。 學者討論台灣身份危機:從中國附屬到獨立島嶼,decentralized敘事強調本土化。 Benedict Anderson的想像共同體應用於台灣:媒體與教育建構多元身份,非統治強加。

在原住民脈絡,decentralized history促進知識體系復振,如《Indigenous Knowledge in Taiwan and Beyond》(2020)。 這支持政治多元,如統獨議題從底層互動浮現。

結論:揭示台灣的真實流動

去中心化視角揭示台灣歷史的真實流動:人群在土地上互動,形成多元網絡。挑戰中心化敘事,支持獨立性與包容。未來,台灣歷史書寫應融入底層聲音,強化民主價值。