《燈不滅的島嶼:核能公投下的台灣能源焦慮》

當非核家園遇上核能復興的鐘擺效應

2025年5月17日,台灣屏東的核三廠2號機在運轉執照到期後正式停機,標誌著台灣歷經數十年爭議的「非核家園」政策,在法律與實體運作上都已達成階段性目標 。這似乎應是長年爭議的終結,然而,歷史的鐘擺卻未曾停歇。就在同月,在野黨以立法院多數優勢通過了「重啟核三公投案」,並排定於同年8月23日舉行 。這場公投,將再次把台灣是否繼續使用核能的抉擇推向全民面前。

在過去十年中,台灣社會已三度透過公民投票的形式,試圖對核能議題做出決定。從2018年「以核養綠」公投廢除了「2025非核家園」的法律條文 ,到2021年「重啟核四」公投的未通過 ,再到如今這場「重啟核三」的辯論,台灣核電爭議的核心問題似乎始終懸而未決。

核四的漫長悲歌:從「十大建設」到「世紀爛尾」的歷史債務

台灣的核電爭議,其根源與核心並非始於近年的公投,而是始於1980年代規劃興建的第四座核能發電廠——核四廠。核四的興建與停建,不僅是台灣能源政策的重大轉折,更為後續所有關於核能的討論,留下了一筆難以抹滅的歷史債務。

胎死腹中的巨人:核四的誕生與爭議的開端

台灣的核能發展始於1970年代,當時政府因應第一次石油危機,將核能發電納入「十大建設」的範疇,並由台灣電力公司陸續興建了三座核能電廠 。核一廠在緩解經濟衝擊、改善投資環境方面扮演了重要角色 。在這樣的背景下,核四廠的興建計畫於1980年提出,然而,其命運從一開始就與前三座電廠截然不同。早在1984年,立法院便有立委開始對核四龐大的預算提出質疑 。到了1985年,多達55位立委聯名要求暫緩興建,迫使行政院首次指示暫緩核四計畫 。

核四興建過程中最大的爭議之一,便是其被冠以「拼裝車」的質疑。與核一至核三廠採用由專業顧問公司統籌、經驗豐富的廠商統包的模式不同,核四廠的工程改由毫無經驗的台電主導,並將複雜浩大的工程切割為多達835個大小標案 。這種層層分包的模式導致工程管理混亂,各項工程難以銜接,事故與弊案頻傳 。監察院曾多次針對核四廠的工程品質提出糾正案。例如,2003年的糾正案指出核四1號機反應爐基座施工長期偷工減料,導致焊道出現裂紋 。此外,監察院也發現台電自行變更設計的案件高達1,500餘件,且多已施作完成,其輕忽核安的行為亦受到糾正 。這些公權力調查的結果,使得「拼裝車」的指控從反核團體的口號,變成了具備公部門背書的質疑。

兩次停建:從政治決策到民意總體檢

核四廠的興建命運,在政治權力更迭中經歷了兩次重大停滯。第一次停建發生在2000年,當時首次政黨輪替的民進黨政府逕行宣布停建核四,此舉引發了巨大的憲政爭議,在野黨將此案聲請大法官解釋。最終,大法官會議釋字第520號解釋與立法院的後續決議,確立核四預算具有法定效力,行政院應繼續執行,核四工程也因此復工 。

第二次停建則是一場在民意高漲下促成的政治妥協。2011年日本福島核災的爆發,讓台灣社會的反核聲浪達到頂點 。在隨後的幾年裡,社會運動持續累積能量,最終在2014年達到高潮。時任民進黨主席林義雄宣布無限期絕食,以訴求政府停止核四 。在龐大的社會壓力下,時任行政院長江宜樺宣布將核四「封存」,並承諾未來重啟須經公投決定 。這項決策將核四的命運暫時凍結,但同時也揭露了驚人的歷史成本。根據台電事後的內部估算,核四停建的總損失高達新台幣1,350億元,若再加上高達848億元的工程費追加,合計總損失達到約2,200億元 。

「無言的結局」:燃料棒運回的實質性封鎖

在核四「封存」的狀態下,一項關鍵性的舉動發生了。資料顯示,台電自2018年起,陸續將核四廠內未使用的1,774束燃料棒,斥資5.8億元運回美國,交由原廠暫存並尋找買家 。這個決策,遠比「封存」的法律定義更具實質性的意義。

燃料棒的運離,不僅是一個單純的資產管理行為。它在物理上拆解了核四廠作為發電廠的核心功能,使其無法在短期內重新啟動。這項舉動創造了一個難以逆轉的「物理現實」,任何重啟核四的倡議,都必須面對重新採購燃料棒、進行冗長的安全檢查與重啟作業等龐大挑戰 。這也解釋了為何在2021年的「重啟核四」公投中,部分擁核團體與在地居民會對此案的實際可行性提出質疑。燃料棒運回的決定,事實上是對核四重啟之路的最終政治宣示。數十年來政策的反覆與數千億元的預算耗損,成為了台灣核電爭議中,橫亙在任何理性討論之前,最沉重的歷史債務。

民意的鐘擺效應:十年三度核電公投的解析

在核四廠的歷史遺緒之上,核電議題在近年透過公投的方式,以一種更為直接的方式進入公共辯論的殿堂。2017年《公民投票法》的修正,大幅降低了公投提案、連署與通過的門檻 ,為公民直接參與能源決策開啟了一扇大門。然而,三次公投的結果與過程,也揭示了民意表達的複雜性,以及公投在台灣民主政治中扮演的鐘擺效應。

2018年「以核養綠」:意外的勝利與政策的錯位

2018年的「以核養綠」公投,其主文為「您是否同意:廢除電業法第95條第1項,即廢除『核能發電設備應於中華民國一百一十四年以前,全部停止運轉』之條文?」。最終,該案以589萬同意票通過,正式廢除了《電業法》中「2025非核家園」的期限條款 。

這場公投的成功,在很大程度上受到「公投綁大選」的程序影響。2018年公投與地方九合一選舉合併舉行,投票率高達55% 。在龐大的政黨動員與選民對執政黨的整體不滿情緒下,這場公投在許多層面上,從單純的能源政策選擇,轉變為一場對執政當局的「信任與否」投票 。儘管公投廢除了法律條文,但在執行面上,政府與台電態度並未改變。台電表示尊重公投結果,但仍會依核一、核二及核三廠的執照到期日期,辦理除役程序 。使得「非核家園」從一項強制性的法律規定,轉變為執政黨的政治承諾與政策方向。

2021年「重啟核四」:非綁大選下的挫敗

在2018年公投與大選綁定造成的亂象後,立法院於2019年再次修正《公民投票法》,將公投與大選脫鉤舉行 。2021年的四大公投,包括「重啟核四」,正是在這樣的程序下舉行。該案主文為「您是否同意核四啟封商轉發電?」 。最終結果,同意票未達通過門檻,且不同意票數高出同意票數,公投案未通過 。

此次公投的結果,揭示了兩個重要的觀察點。首先,公投與大選脫鉤後,投票率顯著降低至41%左右 。這表明,當缺乏政黨的大型動員時,單純的政策議題難以激發廣泛的公民參與,使得公投結果更多地反映了少數積極參與者的意志,而非廣泛民意。其次,核四廠所在地新北市貢寮區的投票結果更具象徵意義。資料顯示,該地區的不同意票比例高達7成5,遠高於全國平均 。這是一個至關重要的訊息,它表明即使在全國層面擁核聲量試圖擴大,但實際需要承擔核災風險的在地居民,其反對意見依然堅定且強烈。這也為任何未來重啟核電的倡議,設置了一道難以跨越的社會障礙。

2025年「重啟核三」:新的戰場與舊的難題

儘管核三廠2號機已於2025年5月17日除役 ,但在野黨仍迅速推動「重啟核三公投」。這場最新的公投,主文修訂為「您是否同意,第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後,繼續運轉?」 。此外,立法院在同年5月也通過了《核子反應器設施管制法》修正案,為核電廠延役或重啟提供了法律依據 。

這場公投,將十多年來關於核電的爭議,從「核四」這個已實質性封存的歷史議題,轉移到「核三」這個運轉已久、且在多數人認知中較為成熟的核電廠。然而,爭議的核心並未改變。反對方指出,核三廠已運轉超過40年,屬於老舊的第二代反應爐,且位於地震帶上,曾有多次故障與輻射外洩紀錄 。而擁核方則強調,核電作為基載電力,在能源轉型過渡期間仍有其不可或缺的重要性,並主張其具備足夠的耐震能力 。

這場公投再次將台灣社會拉回一個核心問題:核電作為能源選項,其科學與技術問題,是否能夠在政治的激烈角力中被理性討論?十年三度公投的歷程,從程序上的改變,到議題本身的轉移,都呈現出台灣核電爭議不僅是關於發電與否,更是一場涉及政府信譽、在地權益與民主程序正義的複雜博弈。

難解的結構性困境:超越藍綠的爭議核心

台灣核電爭議的持續延燒,並非僅僅是政黨或意識形態的對抗,其背後更深層的原因,是台灣所面臨的結構性困境:如何在能源轉型、供電穩定與環境永續之間,取得一條務實的路徑。

能源轉型的瓶頸:供電、成本與地緣政治

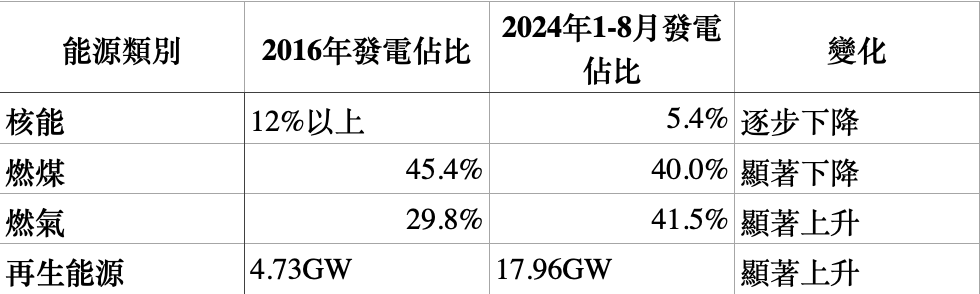

台灣的能源結構長期以來高度仰賴進口 。根據2023年的發電結構,燃煤發電仍佔42.24%,燃氣發電緊隨其後佔39.57%,化石能源總佔比超過八成 。雖然近年來政府積極推動能源轉型,再生能源發電量確實呈現快速成長動能,2023年達267.10億度 。然而,其佔比仍僅有9.47%,距離政府規劃2030年達到20%的目標尚有一倍距離 。

再生能源(特別是太陽能與風力發電)的發展面臨多重挑戰。除了受天候限制的間歇性問題外,土地整合、電網容量不足、併網爭議與鄰避設施(NIMBY)效應,都是轉型之路上的重大瓶頸 。與此同時,台灣高度依賴進口的燃氣發電,雖然空污排放較燃煤為低,但其高昂的進口價格與燃料來源受制於海外運輸,使其在面對地緣政治風險時顯得極為脆弱 。

核電的支持者常以其「穩定供電」與「低碳排放」的優勢,作為重啟核電的理由 。然而,這項論述也忽略了核電的全生命週期成本。儘管目前已運轉多年的核電廠,其發電成本因設備折舊攤提完成而相對低廉(2025年上半年每度電為1.98元),但若要延役或重啟,則需重新評估安全檢查、設備更換與核廢料處理等鉅額費用 。這場關於能源的辯論,實質上是能源安全、經濟成本與環境永續這三難困境的權衡。

台灣最沉重的遺產:核廢料的「政治」無解

在所有關於核電的爭議中,核廢料問題始終是最難以跨越的社會與道德門檻。這個問題早已超越了技術範疇,成為了一場深刻的「政治囚徒困境」。

在台灣核電發展的歷史中,蘭嶼的低階核廢料貯存場是一個無法迴避的歷史傷痕。資料顯示,蘭嶼核廢料場當年是以興建「魚罐頭工廠」的名義,在達悟族人不知情的情況下興建 。原本作為「暫時中繼站」的計畫,卻因國際公約於1991年禁止核廢料海拋,使得這些核廢料只能「暫存變永存」 。儘管政府於2019年為此歷史錯誤向達悟族人道歉,並編列25.5億元的補償金 ,但部分達悟族人堅決拒絕,並批評此舉是「選舉操作」,要求政府應先將核廢料遷出,才是對原住民權益真正的尊重 。只要核廢料問題未獲解決,任何關於核電的討論,都無法真正擺脫「不負責任的賭局」這一道德指控。

至於高階核廢料的處理,同樣面臨著技術與政治的雙重困境。台灣的「用過核子燃料最終處置計畫」耗資近600億元,已歷時50年,但至今仍難尋得地質穩定的處置場址 。儘管擁核方專家認為,台灣在技術上存在適合深層地質處置的地點 ,但監察院的報告則明確指出,真正的困境在於「欠缺與公眾互動的正式程序」 。

這種困境,在地方政治的「鄰避效應」下被無限放大。儘管部分在野黨在全國層級倡議核電,但其所屬的地方政府卻對核廢料問題採取堅壁清野的態度。資料顯示,核一廠的乾式貯存設施,因新北市政府以「水土保持計畫」為由長期不予核可,導致工程卡關超過十年 。儘管法院判決新北市政府敗訴,認定其審查已混雜與水土保持無關的考量因素 ,但新北市府仍堅持上訴 。這種「只談好處、不願承擔風險」的政治操作,將核廢料問題從國家級的能源議題,簡化為地方層級的政治攻防,使得問題永無解決之日,也反向證明了擁核派自身對核廢料問題的「無解」。

全球視角下的台灣核電:孤獨的鐘擺

在台灣社會對核電議題反覆爭辯的同時,全球的核能發展也並非鐵板一塊。部分擁核者常援引「核能復興」作為重啟核電的論點,然而,深入檢視國際趨勢,會發現台灣所面臨的處境與多數國家有著顯著的差異。

「核能復興」的真相:多元且分化的國際趨勢

國際報告指出,全球核能發展呈現兩極化趨勢 。部分國家因應氣候變遷與能源安全需求,確實積極興建新機組(如中國、俄羅斯、土耳其)或延長舊機組壽命(如美國、法國) 。然而,也有部分國家(如德國、台灣)則堅持廢核政策 。值得注意的是,儘管有新機組的興建,但全球核能在商業發電總量中的佔比,在2022年已降至40年來的低點9.2% 。此外,新建核電廠的成本與時程常嚴重超支,例如法國的Flamanville核電廠,期程延宕12年,成本從32億歐元暴增至132億歐元 。

更關鍵的是,台灣的核電處境與多數國家有著本質上的不同。台灣的三座核電廠都已運轉超過40年,屬於老舊的第二代反應爐 。國際上幾乎沒有進入除役階段的商業核電廠成功重啟的先例 。這意味著台灣重啟舊核電廠所面臨的技術挑戰與風險,比多數國家討論的「延役」或「新建」更為艱鉅。此外,國際能源署(IEA)報告也指出,全球鈾燃料供應鏈高度集中,其中俄羅斯掌握了全球40%的鈾濃縮能力 。對於能源高度仰賴進口的台灣而言,這使得核電儘管不燃燒化石燃料,其燃料供應依然受制於國際地緣政治,無法真正實現能源自主。

下一代技術:SMR的遙遠承諾

面對舊核電廠的爭議,部分支持者將目光投向下一代核能技術,特別是小型模組化反應爐(SMR) 。這類反應爐的設計理念是希望解決傳統核電廠興建成本高、時程長、不安全等缺點 。

然而,資料顯示,SMR技術目前仍處於想像階段,尚未成熟 。例如,被公認設計最超前的美國NuScale SMR,其計畫目標一再延後,並最終在2023年因成本過高而終止開發 。SMR的每度電成本預估遠高於風電和太陽光電,在市場上缺乏競爭力 。這表明,SMR在可預見的未來,尚無法成為解決台灣能源困境的現實選項。

台灣核電爭議的持續難解,並非源於單一的技術或政治問題,而是歷史遺緒、民意變動、結構性困境與地緣政治風險的複雜交織。核四的工程弊案與政治決策的反覆,耗損了公眾對政府的信任;三次公投的鐘擺效應,揭示了民主程序在處理複雜議題時的困境;而核廢料的「道德原罪」與地方政治的「鄰避效應」,則使得核電爭議始終無法回到純粹的科學討論。

台灣的能源政策,如同這場持續數十年的鐘擺,在政治與民意之間來回擺盪。然而,真正的解方,或許並不在於選擇哪一側,而在於能否誠實地面對歷史的遺緒,務實地面對當前的困境,並在資訊透明與理性對話的基礎上,尋找一個能夠凝聚共識的共同未來。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐