語言的邊界,世界的邊界

一、引子

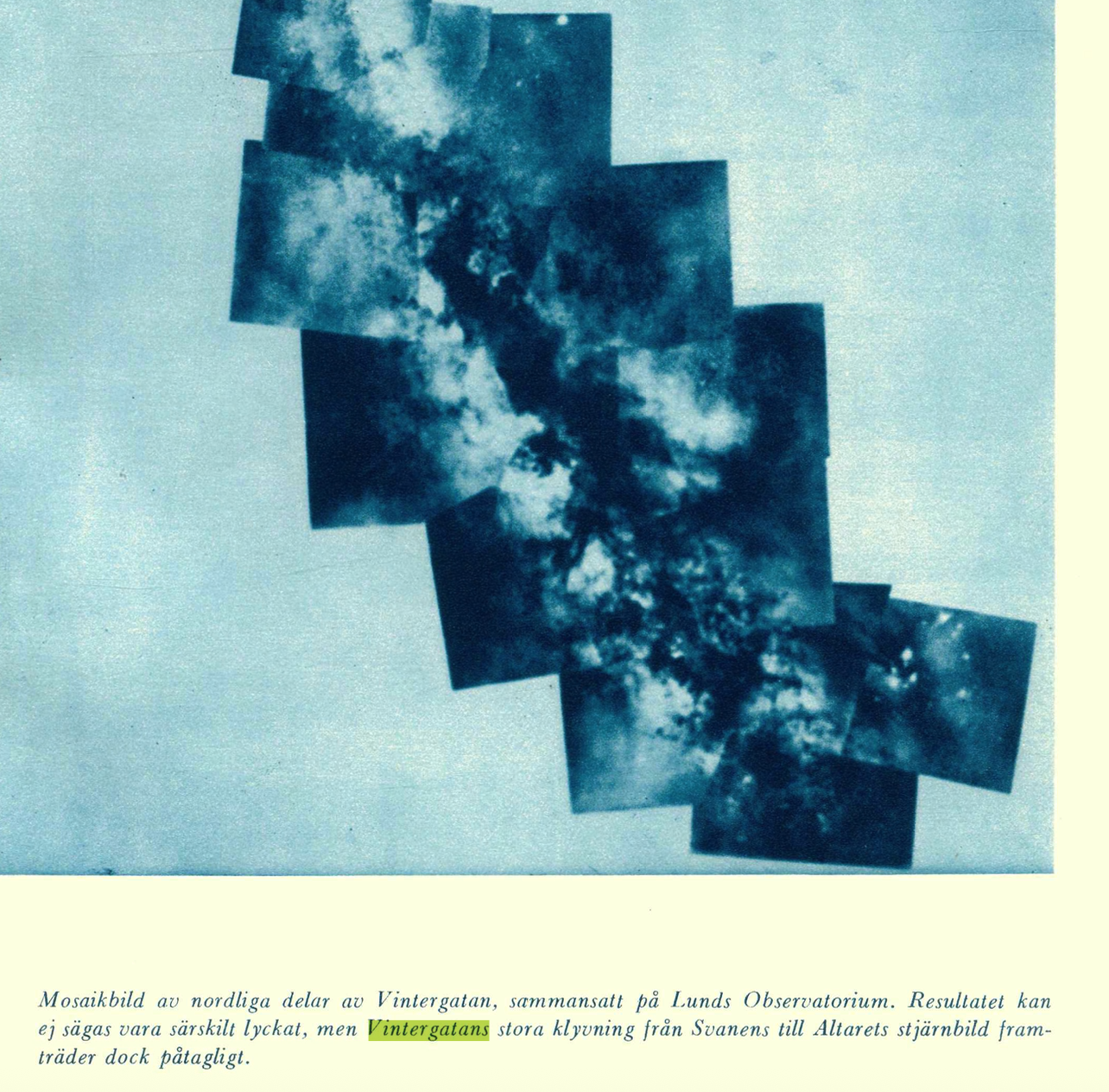

在科幻電影《降臨》中,有這樣的一個畫面:語言學家路易絲坐在一間臨時搭建的實驗帳篷中,看著眼前那一圈圈如煙墨暈開般的符號,她還不知道,那不只是一套新的溝通方式,而是一種會徹底改寫她對世界理解的語言。這個畫面,總讓我想起多年前在做天文學相關研究時,偶然讀到的一個瑞典語詞彙:Vintergatan。我正在閱讀以瑞典語寫作的關於銀河的論文,卻被這個詞本身吸引住了。

Vintergatan——冬天的街道。不是銀色的河流,不是牛奶灑落的痕跡,而是北國冬夜裡,那條鋪著雪的寂靜小路,在夜空中緩緩鋪展。原來,在瑞典人的想像中,銀河不是燦爛奪目的光帶,而是通往遙遠天際的白色之路,一條寒冷、靜謐、讓人步行其上的意象徑道。那一刻,我突然意識到:語言不只是在命名天體,它也在建構宇宙。

語言從來不只是我們說出的字句。它是一種無形的世界觀,是一種集體約定俗成的現實感知方式。當我們說「我明天去」、「我將會去」、「明日將至,我已在路上」,我們不只是排列動詞與副詞,我們其實也在說:我們如何理解時間,未來對我們來說是可預見的、模糊的,還是根本無需言明的?

電影裡,路易絲學會那種非線性書寫的外星語言後,開始感受到未來記憶的侵入。這或許是虛構,但語言對思維的塑形力量卻早已在現實中留下痕跡:俄語使用者能更快辨別藍色的深淺;講瑪雅語的人擁有比 GPS 還準確的方向感;而說著不分過去與未來的語言的人,更容易為長遠目標儲蓄、戒煙,甚至減少肥胖。

我們用什麼語言說話,就在什麼語言裡活著。我們所看見的世界,不只是肉眼可及的風景,還有語言允許我們認識、描述、組織起來的現實。語言是一種可能性的地圖,它的邊界,就是我們可以想像的邊界。

二、語言如何影響我們對世界的看法

在語言的編年史中,我們的思維彷彿從未真正脫離過語音與語法的編碼系統。每當我們以為是自己在用語言去描述世界時,語言卻早已在悄無聲息中塑造了那個「世界」本身——它賦予我們概念的邊界、思維的通道,以及情感的輪廓線。就像一張我們出生時便默認下載的感知介面,語言不只是透明的載體,更是一層永不褪色的濾鏡,將現實折射成可言說、可思考、可行動的形式。

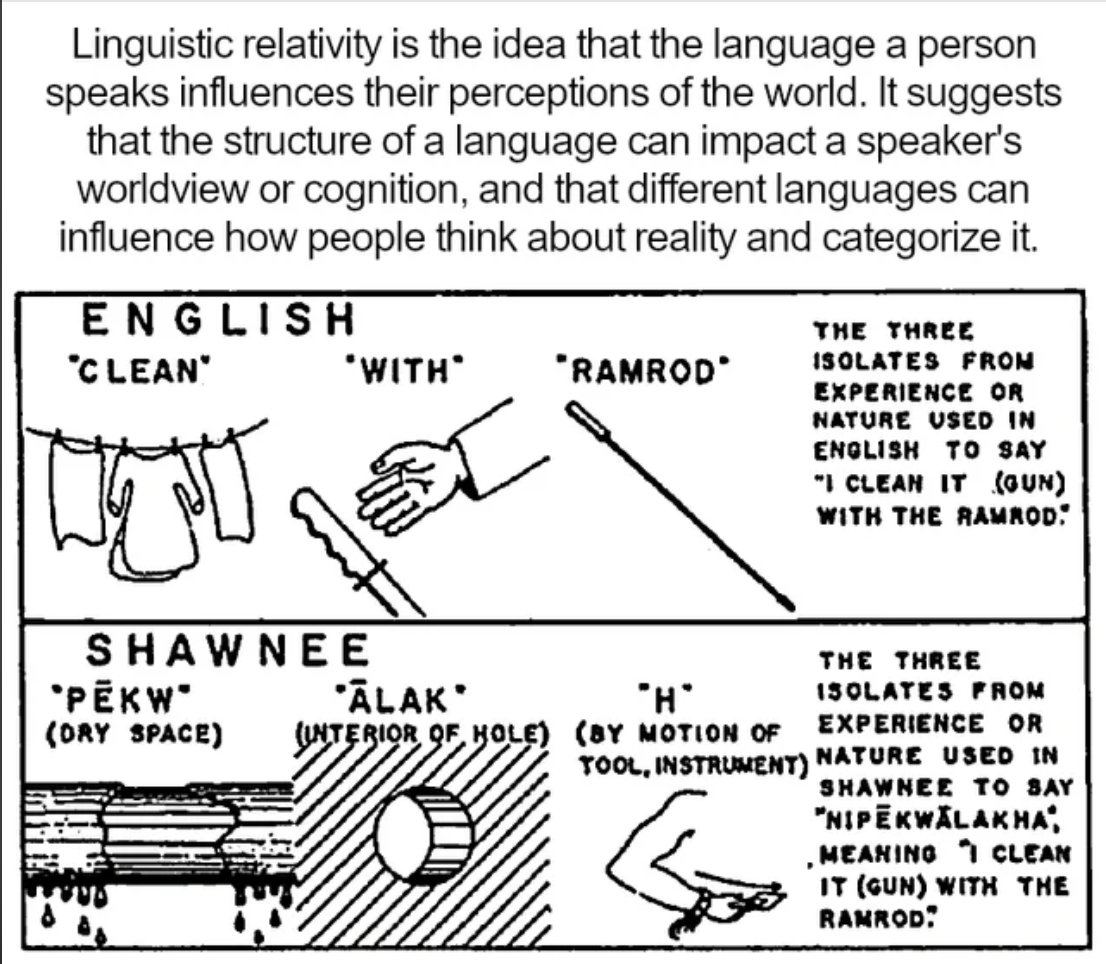

語言學家愛德華·薩丕爾與其學生本傑明·沃爾夫在上世紀初便直覺地捕捉到了這種語言與思維之間難以拆解的纏繞。他們提出,語言不僅記錄思想,它還規定了思想的可能形式;世界不是我們自由觀看的對象,而是被我們所說之語言切割、分類、重新織就的拼圖。這種理論後來被簡稱為語言相對論,在沉寂多年後,近年又因神經科學與跨語言實驗的崛起而重新煥發學術魅力。

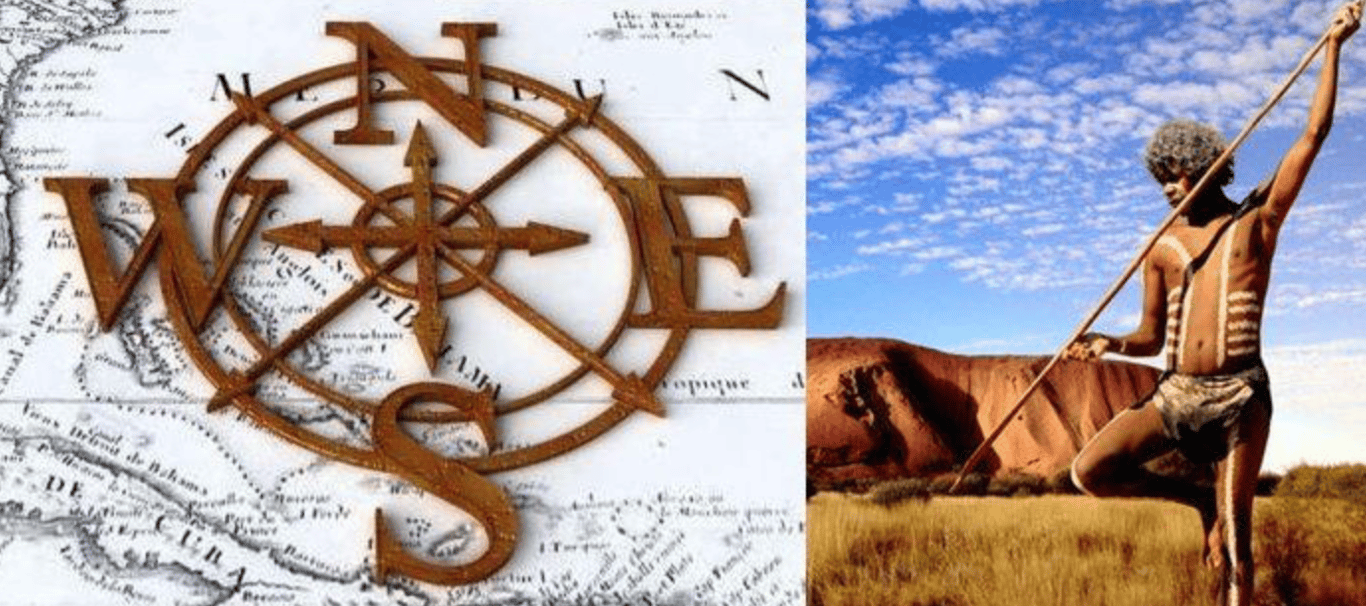

來自斯坦福大學的認知科學家 Lera Boroditsky 的一系列實驗為這個命題注入了精密的證據與詩性的細節。在一個經典的測試中,研究人員邀請了講英語與講古老澳洲語言 Kuuk Thaayorre 的參與者進行方向判別任務。當英語使用者還在猶豫左手與右手的時候,Kuuk Thaayorre 說話者早已準確地指出那是「東南偏南」的方向——即使他們正身處室內、無法看到太陽,也沒有指南針。對他們而言,方向不是以自身為中心的任意轉向,而是世界自身的結構。他們不說「你的左手」,而說「你的西手」;不說「坐右邊」,而說「坐東邊」。

這不僅是語言習慣的差異,而是一整套宇宙定位系統的不同預設。就像 Vintergatan 這個詞讓銀河變成可行走的冬日之路,那些語言中的微小構造,悄悄地將我們的感知錨定在一種文化共識所建構的現實之中。

語言亦影響我們如何理解責任與因果。英語會讓你說「He broke the vase」(他打破了花瓶),即便那只是個意外;而西班牙語或日語使用者更傾向說「The vase broke itself」(花瓶碎了)。結果呢?英語使用者在記憶實驗中更容易記住「肇事者」的臉,也更傾向將責任歸咎於某人——語法引導了道德判斷,語序框住了我們對「事件」本身的詮釋自由。

如果你和我一樣,也是在許多語言之間遊走的人,那你也許明白我想表達的:在一種語言中有名字的東西,在另一種語言裡往往無名;而那些語言無法言說的,便也常常成為思考中的盲點。語言讓我們得以言說世界,但也同時讓我們忽略世界中那些尚未被命名的可能性。

三、當語言成為宇宙的一部分

在一些最出色的科幻作品中,語言不再只是人類用來命名與掌控宇宙的工具,它本身就是宇宙的一部分,文明設計者最先投放進時空的種子——就是語言。語言是神聖的,它預示未來,也召喚未來。例如《降臨》中那套繚繞如煙的環狀語符。它帶領著我們踏入一個語言先於邏輯、先於時間、甚至先於選擇的世界。它不是一串輸入的語音資料,而是一種通感式的整體感知:每一個句子不再從左至右推進,而是一次性顯現如星圖一般的全貌。那是一種讓人「學會之後便無法退回過去思維方式」的語言,一旦習得,它便滲透進你的記憶、你的預知、你對人生每一個決定的理解。

這樣的設定並非完全虛構。在某種意義上,每一種語言都在「編碼未來」:它決定了你是否習慣以結果為中心(如英語),還是過程為重(如中文);它決定了你說話時是否必須標示動作是否完成(如印歐語系多數語言),或僅需依賴語境自行推斷(如漢語與芬蘭語)。語言所允許的,是一種世界可能性的演算法:你並不是在用說話陳述事實,而是在選擇一種世界生成的模式。

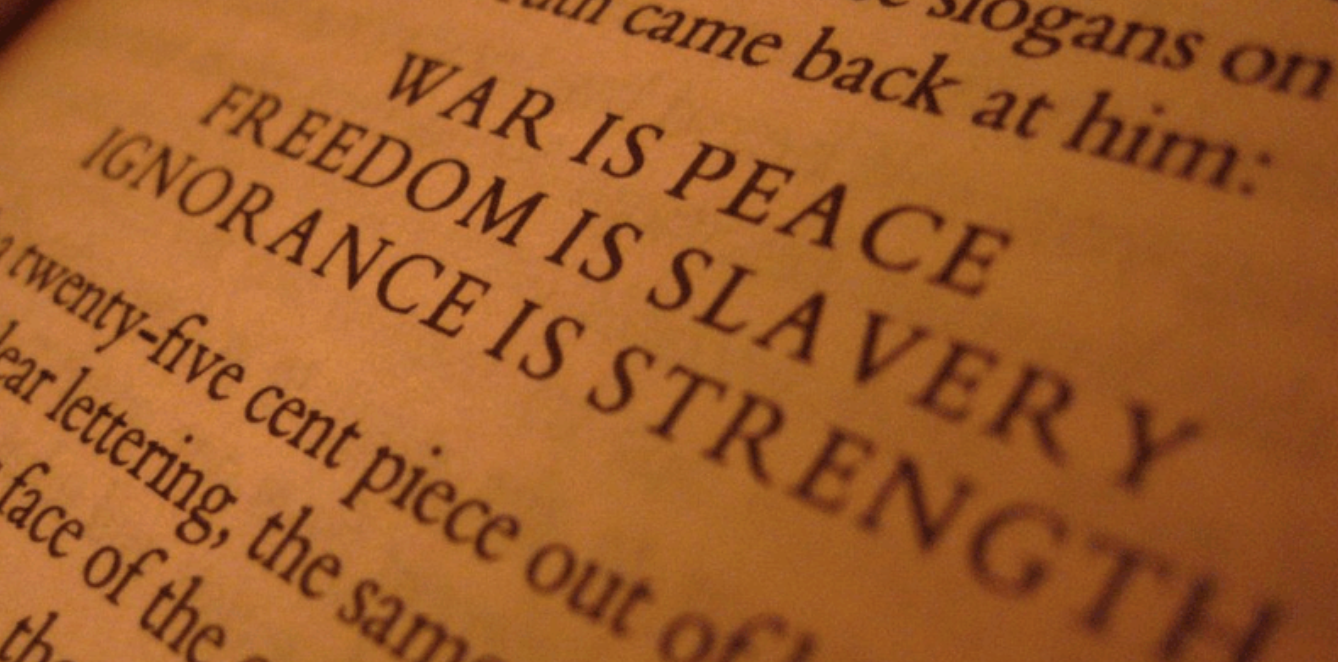

在喬治·奧威爾的《1984》中,這種語言與現實的界線被進一步推向極權的極限。,由政府工程師設計出的官方語言Newspeak,並不是為了交流而誕生,而是為了壓縮思想的可能性而存在。它的目標,是讓反叛變得「語言上不可能」:當「自由」、「民主」、「個人」這些詞被刪除或重新定義,思考本身也失去了可行的詞庫。正如小說裡所寫:「Newspeak 的目標之一是使思想犯罪變得不可能,因為沒有詞可以表達它。」

語言可以是思想的搖籃,也可以是思想的監獄。

而在更宏大的敘事之中,如《沙丘》這部神話般的未來史詩,語言更是權力與預言的雙重體制。Bene Gesserit 姐妹會使用一種混合了宗教儀式與聲音操控的語言技術——她們不僅能「說服」你做一件事,甚至能透過特定語調讓你無法違抗。這不是比喻,而是物理控制。語言,在那個世界裡,是通往基因預言與帝國命運的鑰匙,是操縱現實的接口。

這些作品之所以引人入勝,在於它們有逼近真實的部分:在現實世界裡,語言也從來不是中立的。我們只是太習慣於它,忘了它本質上是一種「制度化的幻術」。你不會懷疑「GDP 增長」代表進步,不會懷疑「依法處理」代表正義,不會懷疑「主旋律」代表真理。語言一旦被權力書寫,它便不是溝通的工具,而是編碼的法律。

也正因如此,科幻作品中的語言幻想,從不是逃離現實的童話,而是對現實語言政治的極限實驗。它們讓我們看見,當語言不再屬於人民、而只屬於命令時,民主也就不再存在。

四、作為民主邊界的語言

但是,語言的權力,從來不只存在於小說與銀幕之中。

在現實世界裡,語言是最早被殖民的疆域,也是最晚被釋放的資源。它既不是中立的橋梁,也不是人人平等擁有的工具。語言是制度的肉身,是權力在日常生活中的語音表現。當我們說「民主是建立在溝通之上的制度」時,我們其實應該先問:誰有權說話?誰的話被聽見?又有誰的語言從未被允許進入公共空間?

我們總以為言論自由是民主的標誌,但事實上,語言能否被理解、能否被正式承認、能否被視為有資格參與政治對話的語言,才是民主的地基。從殖民時代的語言壓制,到現代國家對「標準語」的崇拜,語言政策不斷地在畫界限、分內外、定優劣。

在中國,普通話被塑造成一種理所當然的「國語」,而所有地方語言——無論是粵語、吳語,還是藏語與維吾爾語——都被邊緣化為「方言」或「地方語」。這不只是語音的壓縮,而是一種政治話語的再編碼:只有被允許的語言才有發言權,只有符合標準的表述才可進入議程。當我們在新聞中聽見「依法處理」、「涉黑」、「境外勢力」、「煽動顛覆國家政權」,那其實不是描述事實,而是在語言中完成一次權力的修辭分配:語言不是中立的,而是被設計來定義敵我與合理性的。

在台灣,語言政策在過去二十年間緩慢卻堅定地朝向多元化的方向前進。學校裡開設了本土語言課程,立法院允許族語發言,原住民族語與台語、客語一同被重新書寫進官方文件中。這些改變不只是文化象徵,而是實質民主的延伸:當一個人可以用母語說出對國家未來的看法,他才真正成為了這個社會的「語言公民」。

在北歐,我所生活的瑞典,語言民主甚至體現在細節中。官方語言當然是瑞典語,但同時也承認五種少數語言,包括芬蘭語與薩米語,並為移民子女提供母語支持課程。在法律、教育與醫療系統中,翻譯與語言服務是被制度化的,而非個人請求的「例外」。更妙的是,瑞典語本身也正在變化:它新增了一個中性代名詞 hen,取代了傳統的 han(他)與 hon(她),用以涵蓋非二元性別、避免性別預設,也在學校與公共機構廣泛使用。這個看似微不足道的語法選擇,其實是對「平等」這個詞的語言實踐。

我相信,在一個語言權利未被保障的社會裡,民主常常只是形式;而在一個願意讓多元語言共存的社會裡,語言不再只是「傳達」意見,而是真正讓每一種生活經驗都有資格被說出、被理解、被書寫成未來。

五、誰在改變語言

語言的未來,一定不是由中央辭典委員會或語法學院決定的,而是在那些日常生活最邊緣的地方悄然誕生的。它發生在在移民社區狹窄的陽臺上,在殖民地學校的操場邊,在被官方遺忘的語言中,和口音濃重的 WhatsApp 語音裡——流淌著語言的地下水脈,它們被主流語言視為雜質,卻正是語言活力的來源。

當我們談論語言的演變,真正的創造者,根本不是那些使用「標準語」的電視主播,而是那些無法只靠標準語活下來的人。移民、被殖民者、雙語者與語言混用者,在他們看似錯誤的句法與拼貼式的詞彙中,實則藏著語言的再生機制。他們不是語言的學生,而是語言的鍊金術士——把兩種甚至三種語言放進生活的高壓爐裡,煉出新的發音、新的文法、新的文化現實。

讓我們來看看尼日利亞英語,它並不是英國帝國的殘跡,而是一種完全自主的語言變體。當地人說 go-slow 表示交通堵塞,說 toasting 是追求女生,說 I’m coming 意思是「我馬上回來」而不是「我正在過來」。這不是錯誤,而是一種從經驗出發的語言再編碼,為了更好地描述他們的城市、情感與節奏。

又如我在瑞典見過的移民青少年,他們在Rinkeby與Tensta等郊區社區所說的瑞典語,被媒體稱為「移民瑞典語」(Rinkeby svenska)。這種語言混合了阿拉伯語、索馬利語、波斯語與土耳其語詞彙,有時甚至不完全符合瑞典語的語法順序。但在他們之間,它是一種真正的母語,是一種街頭的聲音——它表現出一種自我認同,也是一種微型社群的團結方式。這套語言從未進入過官方教育體系,卻早已進入流行音樂、TikTok與廣告之中,成為語言權威無法控制的潮汐。

語言學家 Suresh Canagarajah 曾指出:那些不被主流語法收錄的語言實踐,不代表語言的退化,而是語言使用者根據現實情境進行的策略性創造。當語言不再服務於特權階級的「標準」,而開始為每一種邊緣處境發聲,那不只是語言的民主化,更是民主本身在語言層面的實現。

我們常以為語言是文化的產物,但在移動、漂泊與分裂的世界裡,語言本身就是文化創造的工具。語言不只是描述世界的方式,它還是那些被世界否定之人,重建自我敘述的方式。

在語言的邊緣地帶,我們看見的不是語言的墮落,而是語言的解放。

當一位在倫敦長大的索馬利女孩用英語、索馬利語與街語混合寫詩,當一位中國移民在瑞典學會用瑞典語罵髒話來表達失望,當一位跨性別者用「他/她/他們」之外的詞語為自己命名,他們不是在破壞語言——他們在創造新的現實。

六、語言的自由就是我們的自由

我們習慣於把「標準語言」視為理所當然的理性秩序,是清晰、邏輯與文雅的象徵。它的語法被編入教科書,它的發音被模仿,它的用法被印在政府公文、新聞標題與升學考試中。久而久之,我們甚至忘了:所謂「標準」,從來不是自然的,而是歷史的、政治的、經濟的選擇。它代表某個時期、某個階層、某種權力結構曾經有效地決定了哪種語言形式應該被稱為「正確的」。

但語言的真正價值,從來不在於它是否符合標準,而在於它是否能讓人被理解、被聽見、被允許表達複雜的情感與真實的經驗。語言的好壞,不該以它與字典的距離來衡量,而該以它與生活的關聯強度來思考。

當我們把語言視為民主的技術基礎時,我們也許更應該問:民主是否容許人用錯誤的語言說對的話?在一個真正自由的語境中,我們是否願意讓語言的多樣性——包括口音、方言、語法不穩定的混用語、甚至不被官方承認的造詞習慣——成為公共討論的一部分?

民主從來不只是程序制度的問題,它也是溝通可能性的問題。而語言,就是我們進入他人經驗、互相辯論與共同想像未來的最基本形式。若語言被壟斷、被規訓、被定義為只有一種正確形式,那麼其他的語言形式,其他的世界觀、價值觀與存在方式,也會一併被排除。

那麼,我們是否能構想一種未來語言體系,它不以「糾正錯誤」為目的,而以「擴張表達空間」為方向?我們是否能設計一種語言教育,它不是訓練人說得像新聞主播一樣完美,而是教會人如何更真實地講述自己與他人的世界?我們是否能承認,那些來自移民社區、鄉土方言、次文化網絡的新語言形式,不只是「還沒被規範」的錯誤,而是語言未來可能性的提前抵達?

如果語言是我們看世界的鏡子,那麼,也許我們需要的不只是擦亮那面鏡子,而是重新允許更多種鏡子的存在。當語言的多樣被允許、被聽見、被書寫,我們才能真正開始想像一種屬於未來的民主,一種不以語法為界、不以音色為籓籬的共同體。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐