從數位雕塑到光影捕捉的創作探索之旅 – Erik Swahn 的創作歷程

前言

七月時,Erik Swahn 推出新作《Soma》,c2x3 曾經為其寫過一則新聞介紹,說明了作品的特點與發表背景。不過,當時留下的印象反而像是一個起點,讓筆者意識到這位藝術家的創作值得花更多篇幅去梳理。Swahn 的作品一直是筆者關注的對象,最早接觸到他,是在 fxhash 的早期發行中。當時收藏過幾件作品,那些圖像帶著一種獨特的立體感,像奇形怪狀的 3D 雕塑,線條與色彩交錯之間形成陌生卻鮮明的形態,非常吸引人。這樣的風格不僅在眾多生成藝術作品中顯得突出,也讓人一眼就能辨認出來。

隨著時間推進,Swahn 的創作持續展開,雖然在形式上不斷嘗試新的方向,但總能讓觀眾感受到某種延續性。有時專注於嚴謹的幾何秩序,有時則轉向帶有空間感與場景氛圍的圖像;近期的作品甚至以深色調與光影為主,呈現出更接近繪畫語言的效果。表面上看起來,每個系列之間有著明顯的差異,但若仔細比較,會發現他始終在探討同一個核心問題:如何讓顏色、結構與運算過程彼此呼應,並在不斷生成的過程中找到新的可能。這條探索的脈絡,讓他的作品即使在變化之中,仍然能保持一種個人風格的辨識度。

正因如此,這篇文章希望能更完整地回顧 Erik Swahn 的創作歷程,這不僅是一次對藝術家的研究,也是一次沿著作品演變脈絡的探索。透過這樣的梳理,或許能更清楚地理解 Swahn 在生成藝術與當代藝術之間所展現的可能性,以及他如何透過程式與顏色構築出屬於自己的藝術語言。

學成背景橫跨建築、藝術與電腦領域

Erik Swahn 出生並成長於瑞典,作為建築師出身的藝術家,Swahn 在斯德哥爾摩 KTH 建築學院任教。他的學習與職業背景橫跨建築、藝術與電腦領域,使他的創作帶有強烈的跨域特質。最初,他受過建築與設計訓練,對於空間構造、形式規律與結構美學有深入理解。這種對「結構」與「秩序」的敏感,成為他日後進入程式藝術與生成藝術(generative art)時的重要基礎。

從小,Swahn 就認為科技不只是一種工具,更是他創造力的深度延伸。程式設計對他來說如同魔法,將抽象轉化為具體,並透過自動化流程拓展了他的能力。在藝術的啟蒙過程中,他曾經接觸繪畫、墨線與炭筆等傳統媒材,透過手工實驗建立與顏色、線條的關係。但他的創作轉折,部分來自於對電子音樂的探索。他曾經製作電子聲響,學習了各種樂器,為後來受 Squarepusher 和 Aphex Twin 等藝術家啟發,涉足生成電子音樂奠定了基礎。並在過程中思考「音符與和聲如何透過規律、隨機與變化構成一種結構」。這樣的經驗後來被轉譯到他的視覺藝術中:色彩之間的協調關係,就像音樂裡的和聲;幾何與粒子的堆疊,則如同節奏與節拍的層層疊合。

隨著對科技與計算過程的興趣加深,他逐漸從傳統媒材轉向程式語言與演算法,並將「編碼」(coding)視為一種新的創作工具。他不僅把電腦當作輸出機器,而是視為一個能與藝術家互動、生成意外與變化的「共同創作者」。

因此,Swahn 的身份同時包含建築師、設計師與程式藝術家。他將建築思維應用在視覺藝術之中,把色彩、粒子、幾何結構視為建材,並透過代碼加以構築。他在訪談中強調,生成藝術並非與當代藝術分割對立;在他看來,藝術史不是線性的進步史,而是一種可以被回溯、交錯、再利用的脈絡。他甚至指出,他在 2025 年所做的作品,同樣也能在 1925 年找到理解的位置。這種對藝術史「非線性」的理解,也形塑了他創作的時間感和思想背景。

把色彩作為創作的一種建材

Erik Swahn 的創作風格建立在對程式運算、顏色結構與幾何空間的高度敏感。他的作品通常以演算法為核心,視覺成果並非完全由藝術家預先設計,而是在演算法運作、隨機性介入、參數調整之間逐步生成。這種思路讓作品帶有一種「自我發展」的特質,既受控又開放,既有結構也容納偶然。

Swahn 以 generative coding 作為主要創作方式,作品常由粒子、點狀結構、幾何形態與顏色步進構成。他經常使用自我避免路徑(self-avoiding walk)、格點運算與顏色疊合等演算法,讓圖像在秩序與隨機之間取得張力。系列如 Farbteiler 展現出色彩在網格中層層推進的效果,而 Autoscope 則透過幾何體暗示風景與空間感,將抽象圖像引向場景化的可能。對他而言,顏色不只是裝飾,而是一種「建材」,如同建築師處理結構的方式,色彩在他的作品中被賦予形塑空間與氛圍的功能。

在概念上,Swahn 對於藝術的理解帶有反線性的態度。他強調生成藝術並非與當代藝術分離,而是一種可放入更大藝術史脈絡中的實踐。他曾表示,自己在 2025 年的創作同樣可以被放在 1925 年來理解,顯示他對時間感與藝術發展的非線性理解。此外,他經常將音樂作為隱喻:色彩的協和關係對他而言類似於和聲與音程的互動;程式生成的迭代與變化,也對應著音樂的節奏與律動。這使得他的作品在視覺之外,還帶有某種「聲響式」的邏輯。

在視覺效果上,Swahn 的作品具有鮮明的層次感與動態感。即便是靜態輸出的圖像,仍能因為色彩漸層、線條運動或網格張力,而讓觀者感受到潛在的流動與變化。有些系列呈現出高彩度與明亮對比,營造出近似電子音樂的節奏感;另一些如 Soma 系列則轉向暗色調,以光影的浮現製造出巴洛克式的張力。這種在明亮與暗調之間的切換,顯示出他在色彩與氛圍處理上的靈活度與野心。

總體而言,Swahn 的特色在於他同時擁有建築師的結構思維、程式設計師的運算邏輯,以及藝術家的美學直覺。他的作品因此能在視覺上維持清晰秩序,同時在概念與感受上保有開放性與不確定性,形成獨特的生成藝術語言。

從抽象秩序走向場景化、空間感的實驗:Farbteiler、Autoscope 與 Fields

在 Erik Swahn 的眾多系列作品中,Farbteiler、Autoscope 與 Fields 代表他創作的不同面向與階段。Farbteiler 展現了他如何以嚴謹的演算法結合色彩理論,建立起獨特的生成語言;Autoscope 則標誌著他從抽象秩序走向場景化、空間感的實驗,讓作品具備更接近「風景」的視覺氛圍;Fields 則以粒子與細線構築場域,呈現他對微觀細節與自然印象的持續探索。這三個系列不僅凸顯了他在技術與美學上的廣度,也顯示了他在創作中不斷尋找新平衡的路徑。

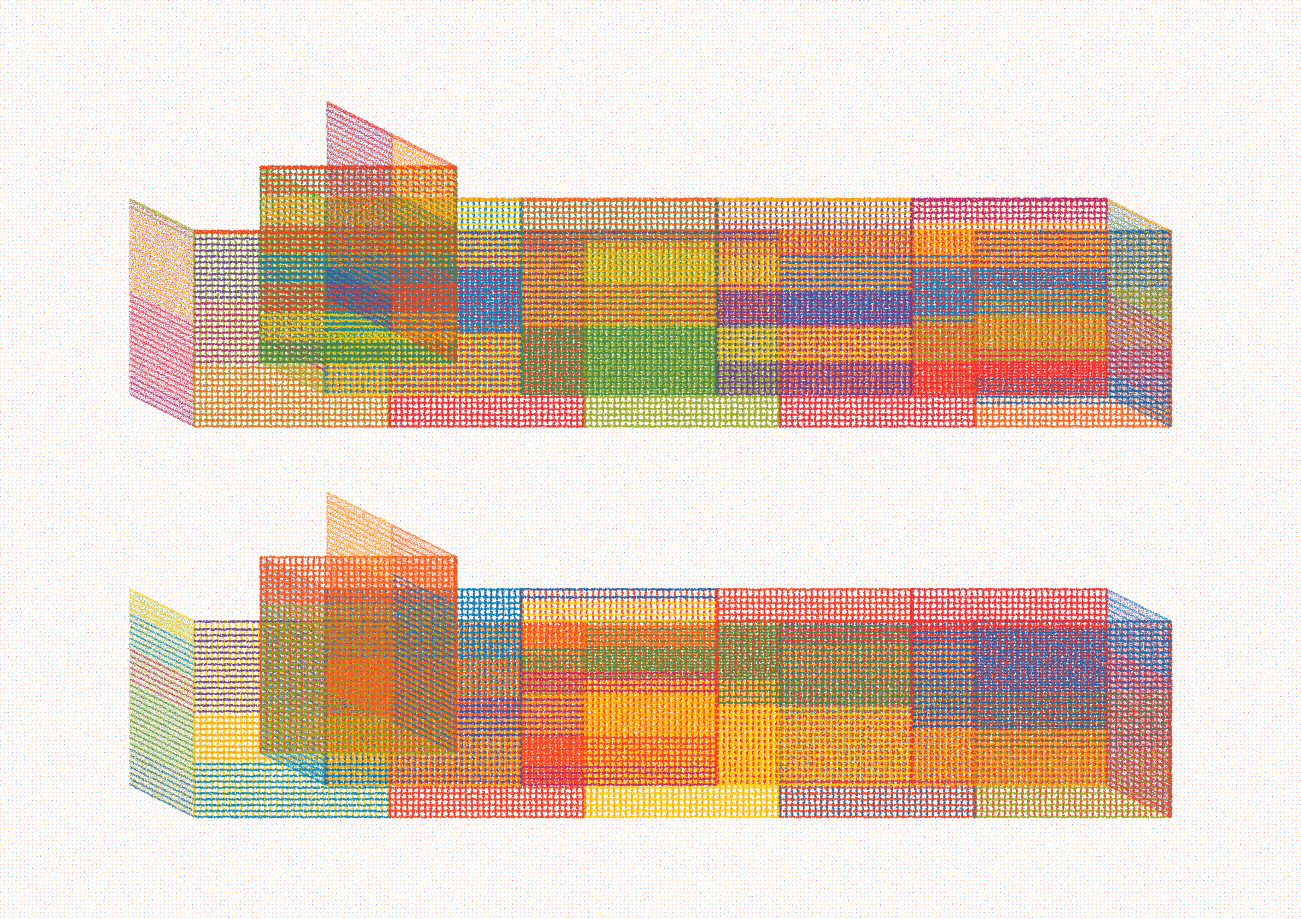

Farbteiler 是 Erik Swahn 在生成藝術領域最受矚目的代表作之一。作品的基礎是「自我避免路徑」(self-avoiding walk)演算法:一條線在畫布上不斷前進,但通常不會經過相同的位置,從而形成複雜而獨特的軌跡。這些線條再與「顏色步進」(color stepping)結合,構築出既有層次感又帶有隨機性的視覺結構。觀者在欣賞時,既能感受到網格的理性秩序,也能體驗顏色逐漸展開所帶來的音樂般節奏感。在幾何結構上,每件作品主要由直線組成,多數情況遵循自我避免的隨機遊動,但約有 20% 的路徑允許自相交,為圖像增添了變化與意外。這些線條以「櫥櫃投影」的方式呈現,排列在水平與垂直的點上,並可進行垂直重複或分層處理,產生多層次的效果。調色則完全取自 Johannes Itten 在 1961 年出版的《Farbkreis》色環。每件作品會隨機選用其中 1 至 12 種顏色的子集進行繪製,而背景同樣以相同的子集進行網格式點綴。這使得作品在嚴謹的色彩邏輯中,仍保有隨機生成的偶然性。

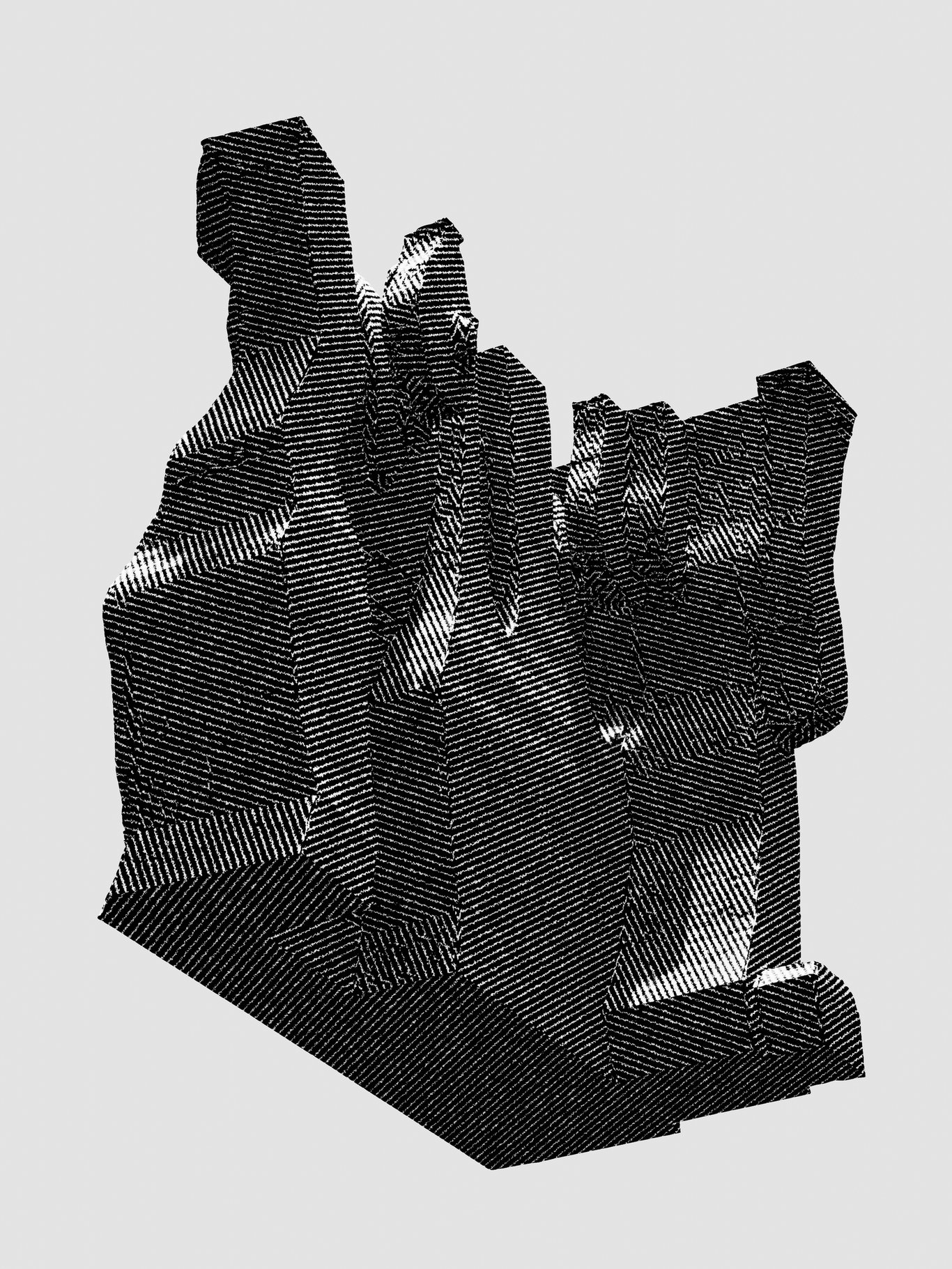

在 2024 年推出的 Autoscope 系列,則展現了 Swahn 在風格上的一個新轉折。相較於 Farbteiler 的純粹網格與色彩,Autoscope 引入了更多場景化與空間感的處理。幾何體的排列在某些作品中呈現出類似山巒、建築或抽象風景的結構,帶有一種「從抽象過程中生成風景」的氛圍。這個系列也體現了他「顏色即建材」的思維:色彩的濃淡、透明度與堆疊,構築出近乎建築式的空間層次。Autoscope 讓 Swahn 的創作從純粹的視覺秩序進入到更接近「場景構築」的維度。

Fields 系列則可視為 Swahn 對顏色、粒子與空間張力持續探索的延伸。作品多以顆粒狀的點與細線組成,透過程式運算排列出如同田野、流域或能量場般的結構。相比於前兩個系列,Fields 更強調細微尺度下的動態感與生成痕跡,觀者在放大觀看時會發現細緻的顏色顫動與微妙的紋理。這種「近看是紋理,遠看是場域」的特性,使得 Fields 成為介於抽象秩序與自然印象之間的一個系列。

延續對顏色邏輯的探索 – Soma

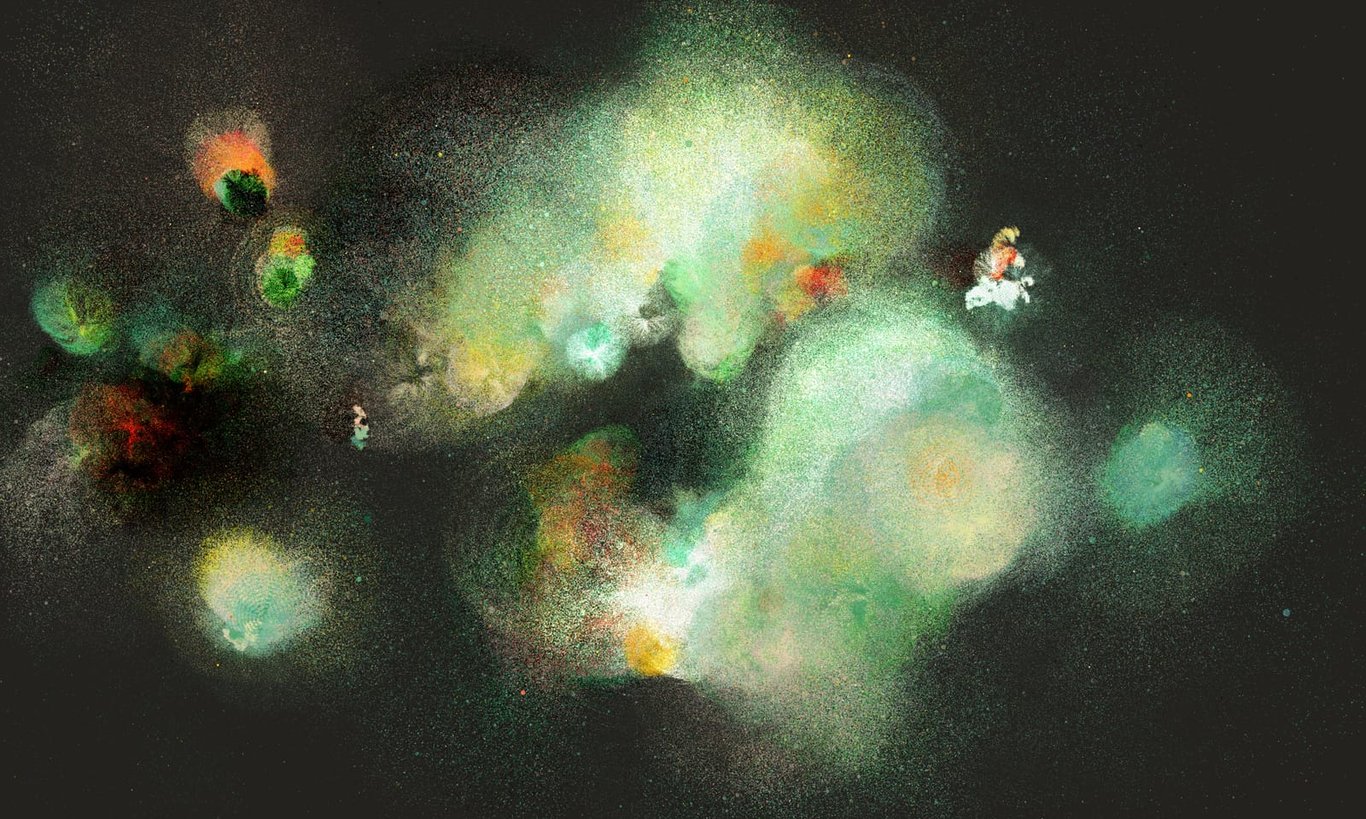

Erik Swahn 在近年的創作中不斷調整語言與焦點,而 2025 年的 Soma 系列,正好呈現出他創作歷程中的一次重要轉折。與 Farbteiler 的高彩度網格秩序或 Autoscope 的幾何空間相比,Soma 選擇以深色背景為基底,讓光影與形體從黑暗中浮現,帶出更具繪畫性、近乎巴洛克明暗對比的張力。這不只是形式上的改變,也反映出他對「顏色即建材」的長期思考,開始延伸到光影與氛圍的層次。

從脈絡上看,Soma 仍延續了他對顏色邏輯的探索——將顏色視為結構單元、如同音樂的和聲般動態互動。但與過去強調秩序與顏色推進的系列不同,這次他將注意力轉向「光與暗之間的顯影」。這使得作品不再只是演算法生成的痕跡,而更接近一種「從黑暗中誕生」的視覺經驗。

這樣的轉變同時顯示了他對創作與發表方式的再思考。Swahn 不再追求龐大的系列數量,而是傾向於更小規模、精緻且經過嚴謹編輯的作品。他也意識到社群回饋對創作自由的影響,因此嘗試為自己保留更多「後台空間」,讓作品在完成後自然找到意義,而不是被立即的回應所綁架。

展望未來,Swahn 的創作很可能會在光影處理與古典藝術語言的借鏡之下,繼續向繪畫性和氛圍性靠攏。同時,他對藝術史非線性觀點的強調,也意味著他的作品將持續在「生成藝術」與「當代藝術」的邊界之間游移,尋找新的平衡點。無論是進一步跨足展覽、與實體媒材對話,或是繼續深化顏色與結構的邏輯,他的創作歷程顯然仍在不斷推進中。

小結

回顧 Erik Swahn 的創作歷程,可以看到他始終在「秩序與偶然」之間尋找平衡。從建築背景出發,他將結構思維帶入藝術創作;從電子音樂的經驗出發,他將色彩視為如同和聲般的動態語言。Farbteiler 展現了演算法的嚴謹秩序,Autoscope 開啟了空間與場景化的探索,Fields 則引向細緻的紋理與場域感。這些系列為他的新作 Soma 鋪墊了基礎,而 Soma 以黑暗為背景、光影為語言,則標誌著他在美學上的一次轉折。

與其說 Swahn 在不同系列中不斷改變,不如說他始終在同一個問題中深入:如何讓顏色、結構與運算生成的過程成為藝術本身?他的作品證明了生成藝術並非當代藝術的邊陲,而是可以與藝術史對話、與古典語言並置的一種實踐。他將創作過程描述為「塑造一個過程」,強調「色彩作為建材」的核心理念。Swahn認為色彩的行為就像聲音一樣——動態的、情感的、有調性的,這種共感美學在作品中得到充分體現。他避免將程式藝術變成純粹的軟體專案,更傾向於將其視為「建造一台機器,但希望是一台非常特異、以奇特方式運作的機器」。

正因如此,Swahn 的創作不僅僅是數位圖像的輸出,而是關於如何透過程式與顏色建構一個世界的持續嘗試。這樣的探索,也讓我們對他未來的作品充滿期待。

c2x3 除了會在 Matters 分享Web3相關資訊,也致力將台灣項目推向國際,如果喜歡這些內容,請不吝分享我們的文章讓更多人看見,我們也有 Facebook、Instagram、Threads 和英文版的 Twitter、Medium 跟 fxtext 喲,歡迎大家來逛逛,未來還請各位多多指教囉!

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!