地表肌理

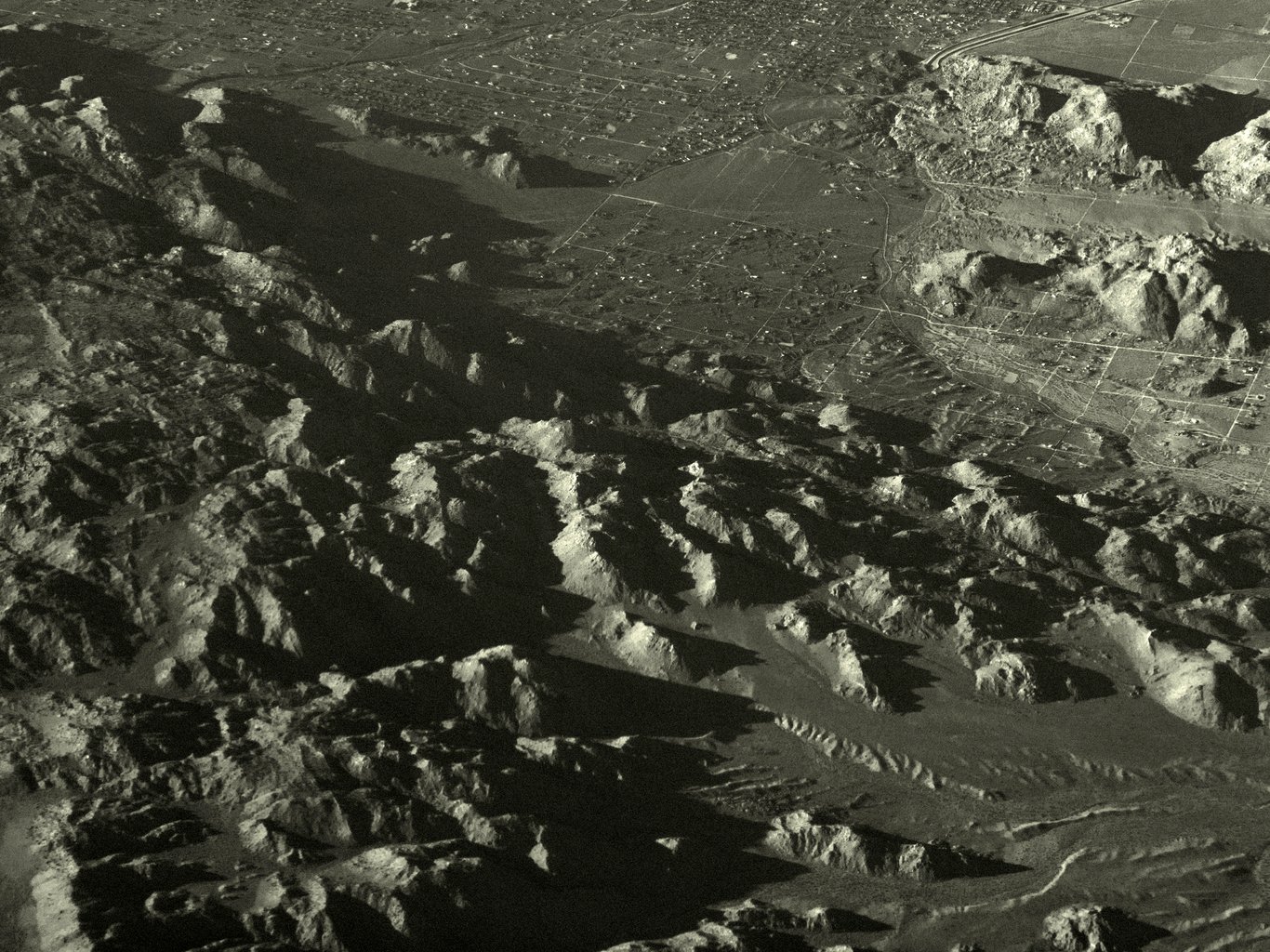

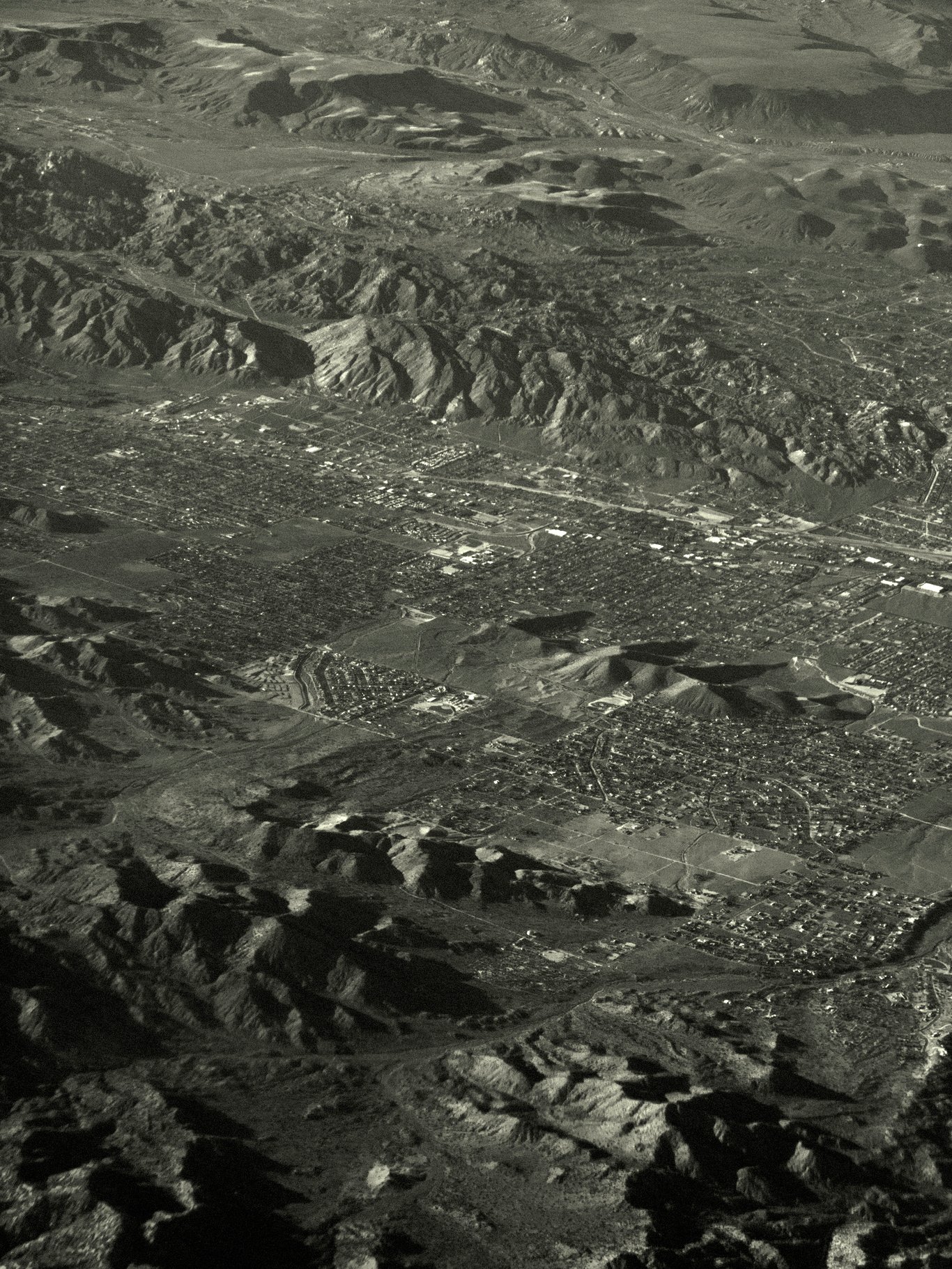

有幾次,從東岸飛回洛杉磯,天都好得有點不像話:空氣被擦得很薄,山脈的褶皺、盆地的扇面、人工的幾何一層接一層攤開來,地表最原始的肌理都露了臉。我又剛好坐在靠窗,又剛好飛到新墨西哥、亞利桑那那一帶醒過來。這一串「剛好」我真的說不上是巧合,更像是造物主在高空撕開了一道小縫,讓我往下看一眼,也順便提醒自己:

在這麼大的手筆底下,人,這一點時間要怎麼用,才不至於把自己的城市、自己的世代,活成那些因為放任而被故事拔掉名字的地方。

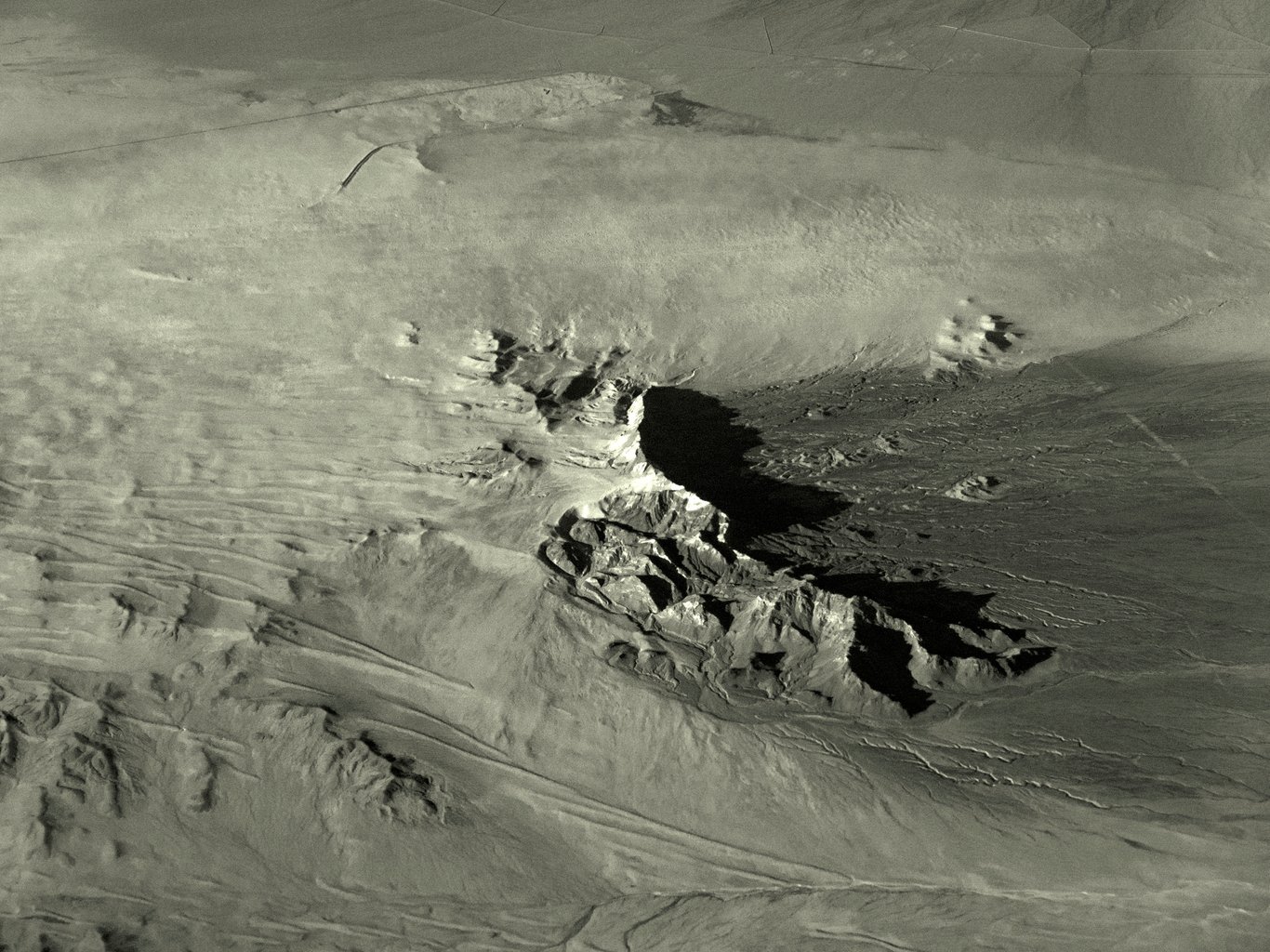

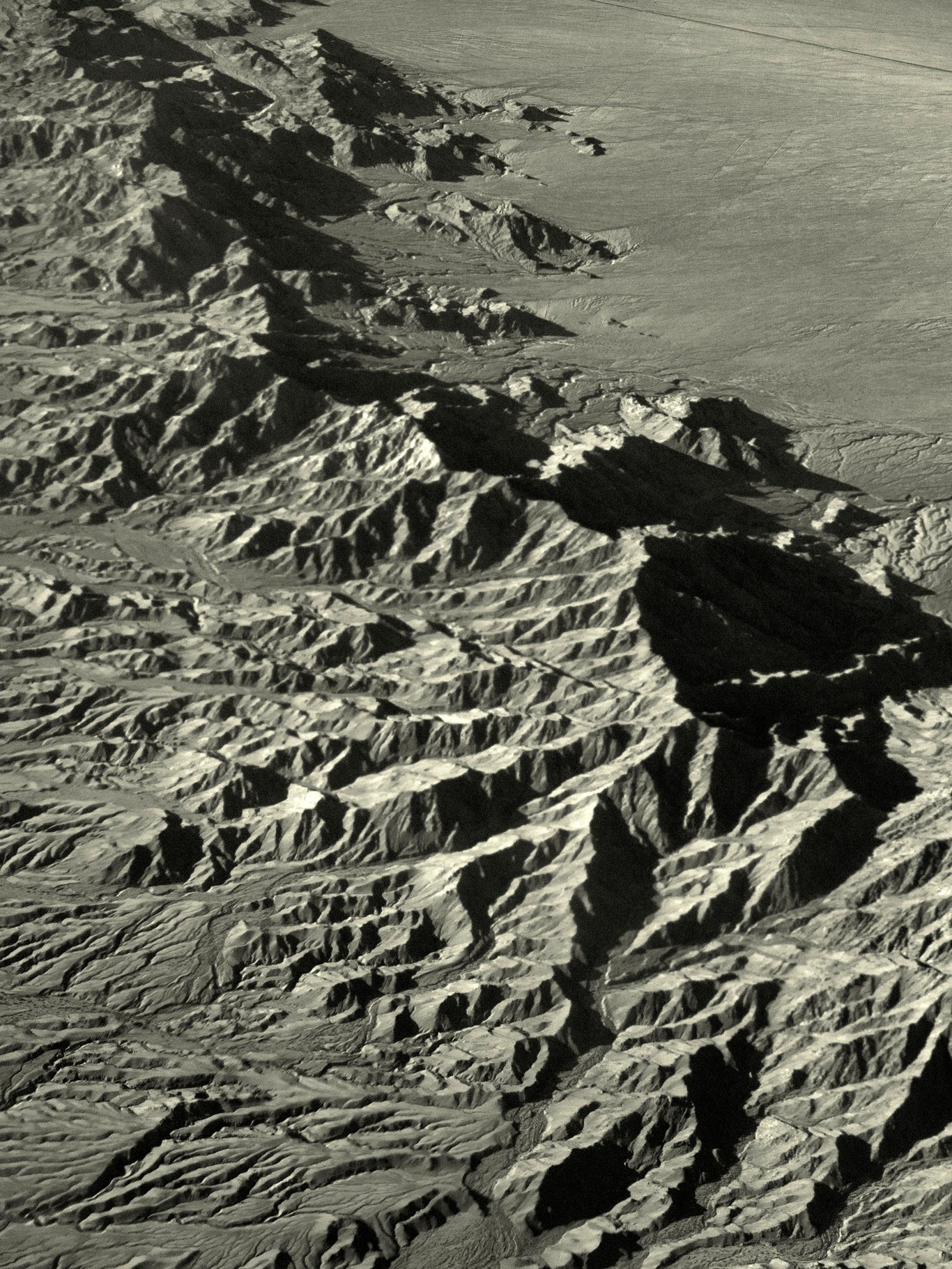

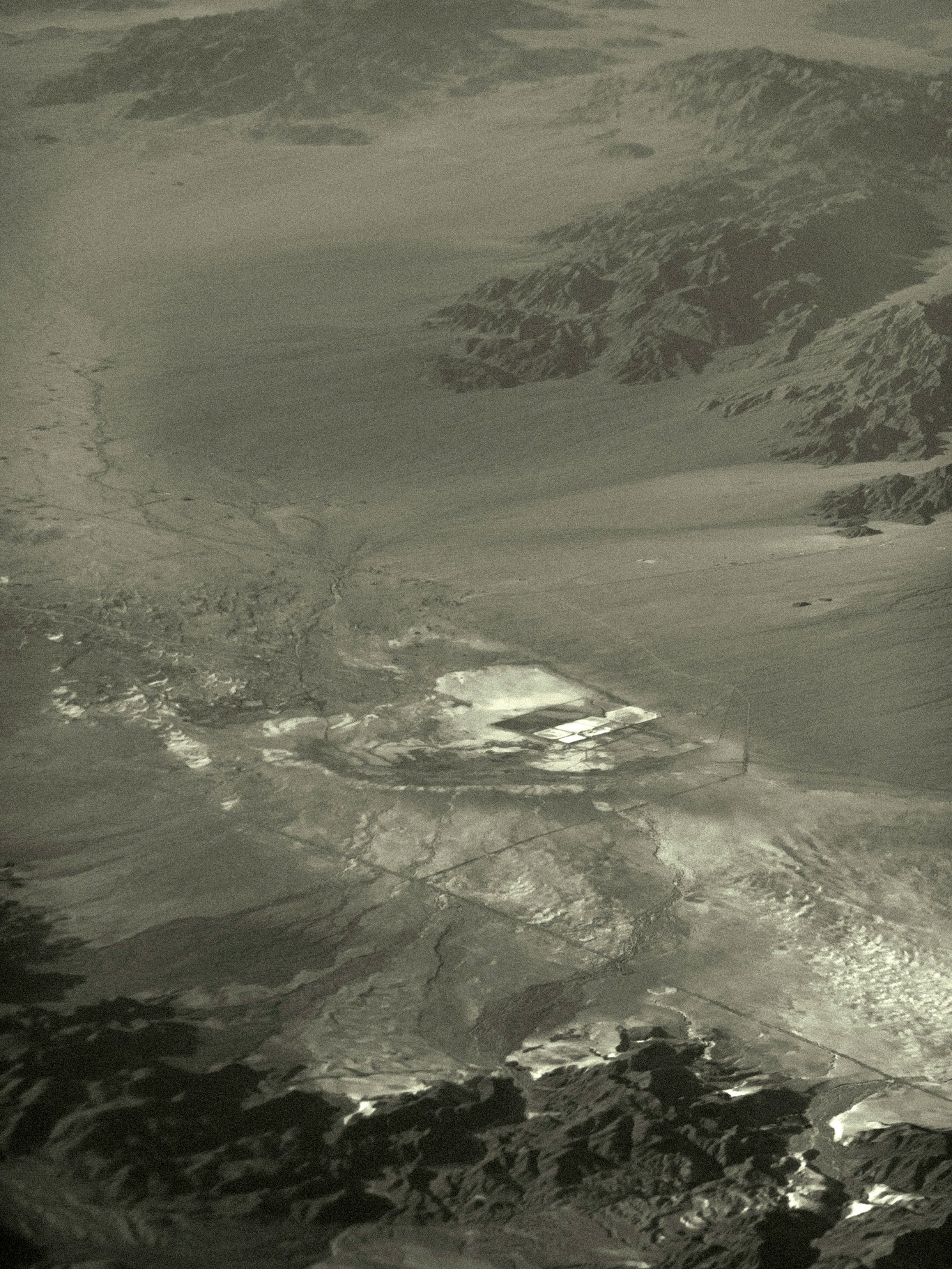

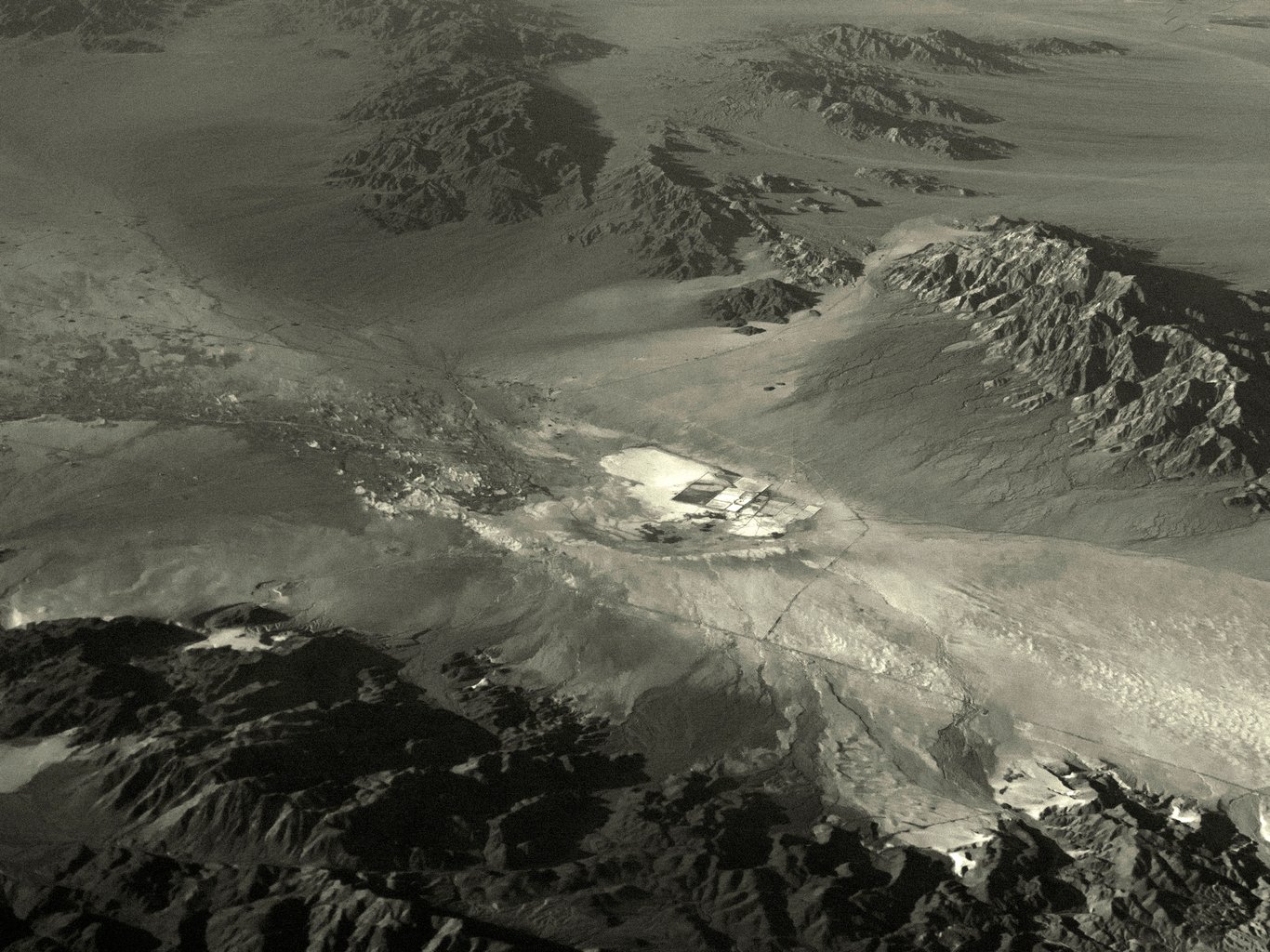

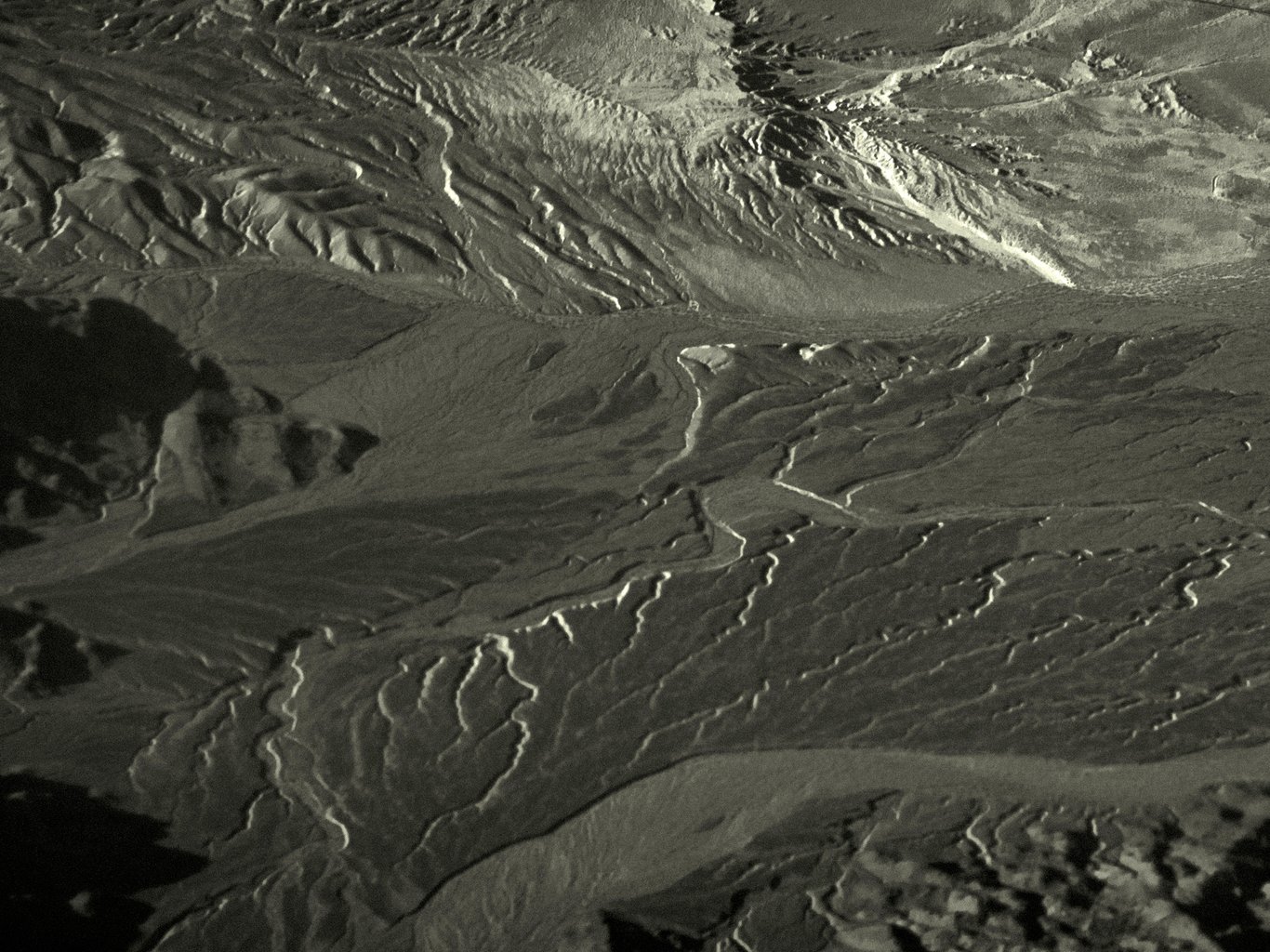

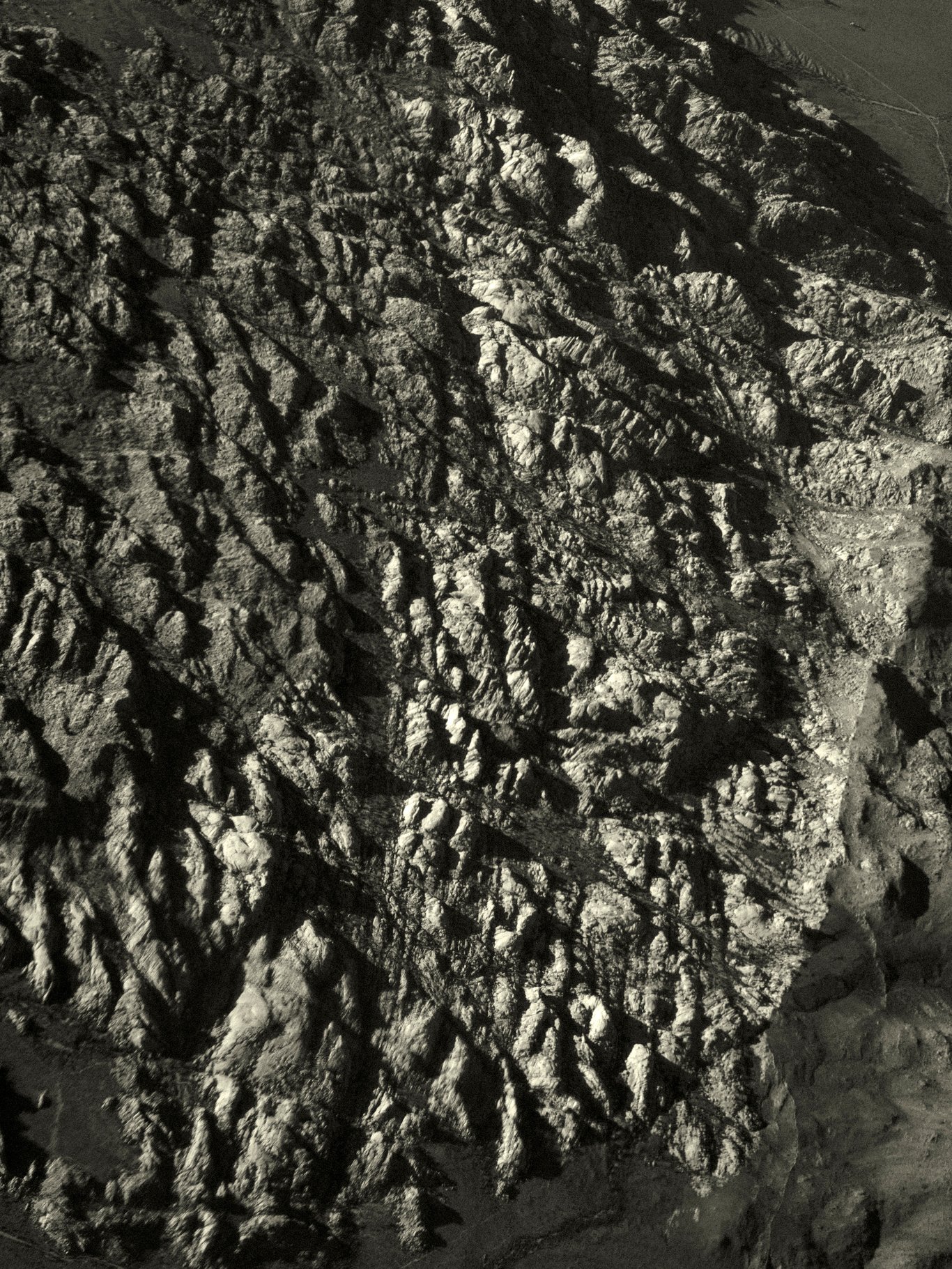

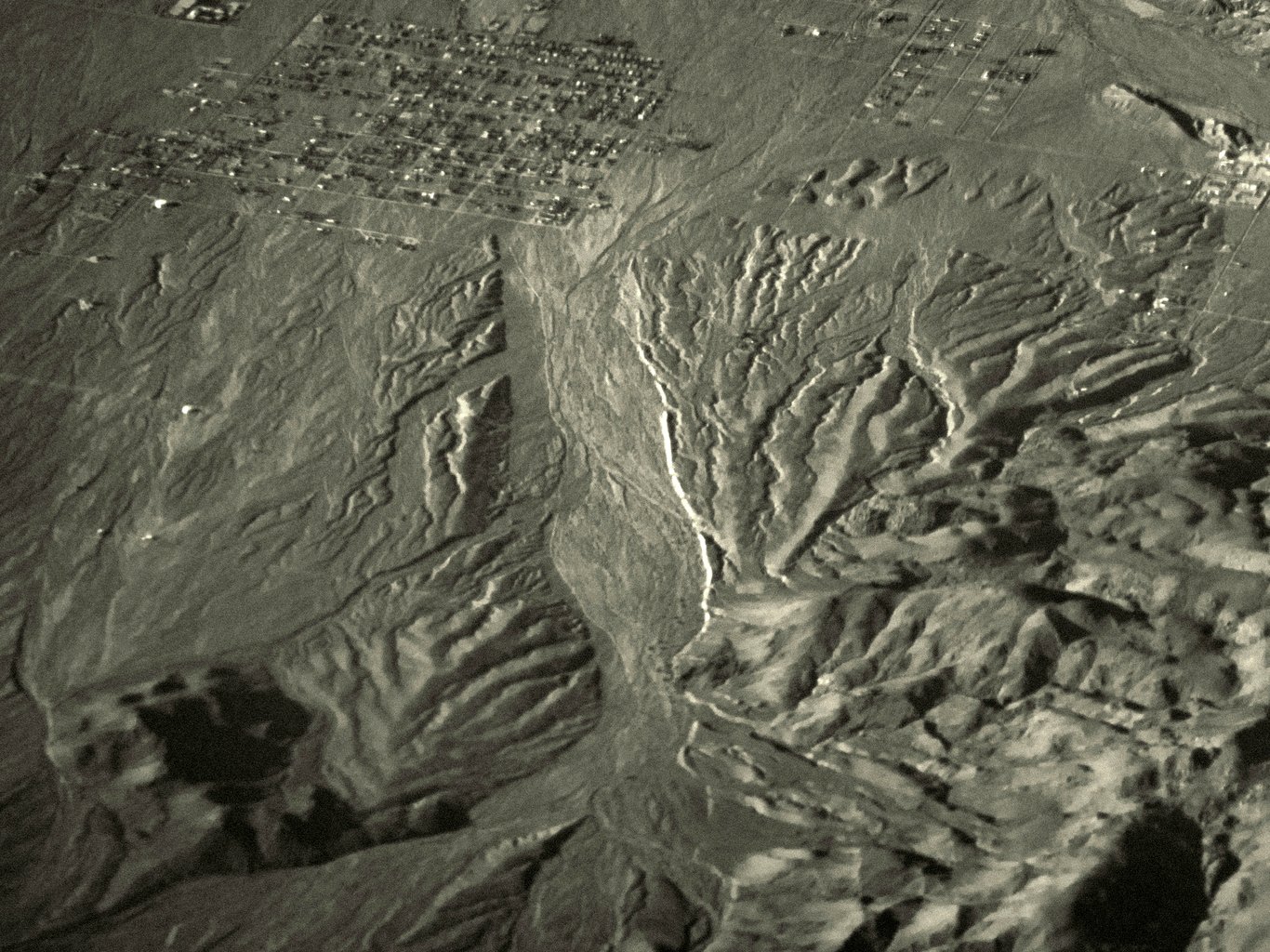

在機窗邊看,世界會被拉成一句長句。褶皺先說話,山把陰影像墨一樣鋪下去;盆地接半句,讓水的耐心在扇面上攤成扇骨;最後才輪到人,把蒸發池、城市棋盤、灌渠、高速這些直角貼上去,像是想在別人寫好的底稿上再添一張便條。我只是照著它原本的順序往下看了一遍:風寫了一遍,水寫了一遍,工程又寫了一遍;時間也分成兩種走法——一種慢得要用萬年去雕一條脊,一種快得一個旱季就能煮出幾塊明亮的鹽。黑白不是在懷舊,只是先把顏色請出去,讓材料自己說話:沙的啞、鹽的冷、岩的乾、雲的濕,還有人為直角那點有點自信也有點多餘的硬,這些才是地表真正的肌理。

人常常把「風景」當成可以消費的東西,可這些照片對我來說更像一本地表手記:城市在山腳其實是試探著攤開的,棋盤沒有征服自然,它只是跟老河道談條件;沖積扇像一本翻到一半的書,粗砾和細粉各寫一行,等雨季來它自己會改稿,不等你點頭;鹽沼亮得像金屬切面,人工池塘把季節收斂成幾何,旁邊盆地那種慢得幾乎不出聲的時間就這麼看著。偶爾有一團厚雲沿著山脊跑過去,偶爾平地上冒一株白煙,像兩個即興的標點,提醒人:這塊地其實有一套比我們還早、也比我們更剛的秩序,不是我們說要一直長就能一直長。

我拍這些東西,沒打算給誰一個浪漫的高空視角,只是想在好奇之外,把尺度和語序放回它們該在的位置。遠景先交代這個世界能呼多寬;中景讓斷層、扇面、鹽邊、農田一個接一個上;近景再把岩的粗糙、乾河的細白推到眼前。顆粒就讓它有「砂紙感」,地表本來就不是玻璃。而當我把這些影像照著「褶皺→棋盤→扇面→鹽池→雲→煙」排下來,就冒出一條往下走的敘事:我們不過是在別人早就寫好的頁面裡插兩筆,誰也擦不掉誰,頂多互相節制一下,這樣地表才不會被寫得太滿。

要是哪天你真在展場裡看它們,我會希望你先在遠處站一會兒,再靠近。先讓身體去感那種一快一慢的時間層,再去認那些熟的工程語彙——路、橋、渠、廠房、社區邊界;最後把眼睛放回那些更老、更不愛說話的線條上——扇骨、乾河、沙脊、岩脈。

當你在一個畫面裡同時看到這些東西都在,先別急著判誰「比較進步」;在這裡,秩序多半不是打贏得來的,而是某個時段地形、氣候、人這三方談出來的暫時協議——只有在這種協議裡,文明才不會往那種我們都聽過、也不想再看一遍的結局走。

飛機會落地,語法不會停。它們在我們腳下、屋後、城郊、鹽邊,日夜把世界念成一條不斷的長句。說到底我只是想留下這一句:請把這些照片當成證詞。它們證明我們住在一塊被風寫過、被水寫過、現在又輪到我們寫的地表;證明兩種節奏可以在同一張紙上並排不用互相抹掉;也提醒我們,既然有人讓我們從這個角度往下看,就該收一收那種想把一切占滿的念頭,別讓世界再走到那種一翻頁就沒名字的位置。

要是有一刻你不再把它們當風景,而是聽見地表在慢慢說話——那就是展覽真正開始的時候,也是該心裡說謝謝的時候。