📝📝:OpenAI 與 Anthropic 的商業之爭|比起「炫技好玩」企業更在乎「穩健好用」

本文參考自《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的報導《OpenAI's Less-Flashy Rival Might Have a Better Business Model》

對於一般消費者而言,ChatGPT 幾乎成為AI的代名詞:能生成圖片、影片、社群貼文,甚至推出專屬的影片生成平台 Sora 和瀏覽器 Atlas,幾乎涵蓋了大部分人的日常使用需求,堪稱大眾市場的絕對贏家。

然而,在企業用戶這個更為龐大且利潤豐厚的市場中,真正的贏家卻可能是Anthropic 旗下的 Claude。這個看似矛盾的現象背後,揭示了AI產業商業模式的差異,也預示著這場科技競賽的下一個回合將在何處決勝。

根據《華爾街日報》的深度報導,這個現象可以用一句話總結:

企業更偏好「穩健好用」,而不是「炫技好玩」。

即使 OpenAI 和 Anthropic 這兩家 AI 巨頭都在開發先進的 AI 模型、聊天機器人和圖像生成器,許多其他 AI 工具也都以它們的技術為基礎發展,但兩者創造營收的方式卻大不相同。

這種差異不僅反映在產品定位上,更深刻地體現在商業邏輯、客戶結構和長期策略的選擇上。透過三個關鍵指標的分析,我們可以清楚看到這兩種截然不同的商業路徑。

1️⃣營收來源的差異:消費市場 vs 企業市場

OpenAI 的商業模式建立在龐大的消費者基礎之上。

透過與微軟的深度整合,ChatGPT 成功讓使用者以聊天機器人的方式替代傳統搜尋引擎,據稱每週活躍用戶已超過 8 億,這個數字無疑讓任何科技公司艷羨。這種規模帶動 OpenAI 的年化營收跑速達到約 130 億美元,這個數字在 AI 產業中堪稱驚人。

然而,仔細檢視 OpenAI 的營收結構,就會發現其消費端變現主要仰賴訂閱模式:

每月 20 美元的 Plus 方案

每月 200 美元的 Pro 方案

免費層級雖然吸引了大量用戶,但設有使用限額與速度限制,而廣告收入模式至今尚未清晰成形。這種商業模式面臨的挑戰在於:

如何將龐大的免費用戶轉化為付費用戶?

如何在不影響用戶體驗的前提下提高變現效率?

這些問題至今 OpenAI 仍在探索。相較之下,Anthropic 採取了完全不同的策略。

據報導,Anthropic約有 80% 的營收來自企業客戶,相對於 OpenAI 約 30% 的企業營收占比。更值得注意的是,Anthropic 上月(9 月)宣稱擁有約 30 萬家企業客戶,雖然這個數字遠不及 ChatGPT 的 8 億用戶,但企業客戶的付費更穩定、續約率更高,對算力與合規的需求也更能轉化為實際預算。

這種差異解釋了一個看似矛盾的現象:

為什麼 Anthropic 在一般消費者中的知名度遠不及 OpenAI,卻仍能打出紮實的成長曲線?

答案在於企業市場與消費市場的根本差異。

消費者追求新鮮感、多功能和話題性,願意為「酷」和「好玩」付費的人相對有限;而企業追求的是可靠性、可預測性和投資回報率,只要 AI 工具能切實提升生產力、降低成本或創造價值,企業願意支付的價格往往遠高於個人消費者。

2️⃣用戶價值的經濟學:營收與商模的永續性

從營收規模的絕對數字來看,OpenAI 似乎遙遙領先。然而,當我們引入「每用戶營收效率」這個指標時,故事就變得不一樣了。

Anthropic 的年化營收跑速約 70 億美元,目標在 2025 年底達到 90 億美元;相較之下,OpenAI 約 130 億美元的營收規模確實更大,但其龐大的消費用戶群只貢獻了部分收入。

以「營收除以用戶數」的簡單計算來看,Anthropic 的每用戶營收效率明顯更高。這反映了企業導向商業模式的核心優勢:

✅可衡量

✅可預估

✅可放大

企業客戶的採購決策基於明確的商業價值計算,一旦證明 AI 工具能帶來實質效益,企業不僅願意支付更高的費用,還更可能長期續約並擴大使用規模。

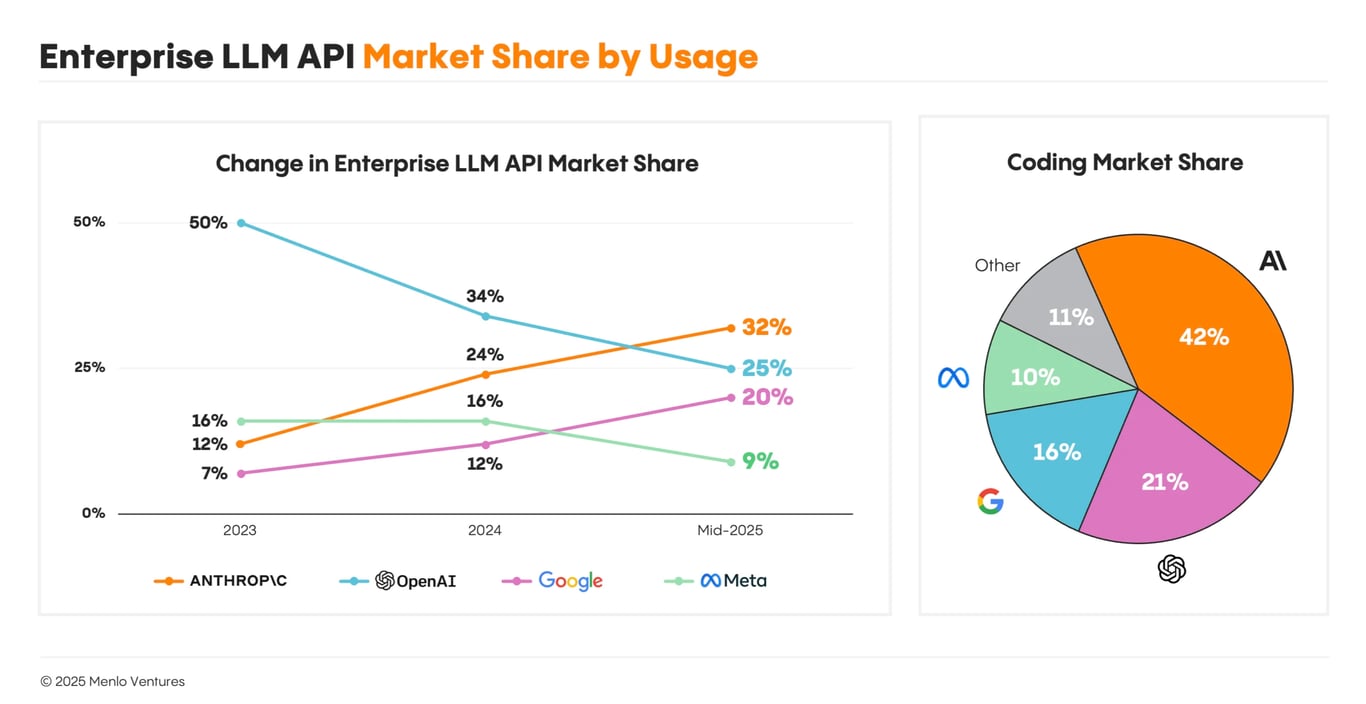

技術與市場採用面的數據進一步支持這個論點。根據 Menlo Ventures 這家Anthropic 投資人在 7 月進行的調查,Anthropic 在程式開發領域的市占率約42%,遠高於 OpenAI 的 21%;在整體企業 AI 使用市占率方面,Anthropic 也以約 32% 領先 OpenAI 的 25%。

這些數據特別值得關注,因為程式開發是AI在企業場景中最重要的應用領域之一,也是能直接產生可衡量價值的領域。

此外,AI 模型評測平台 Vals AI 以涵蓋金融、法務與程式任務的企業基準測試進行評比,結果顯示 Anthropic 最新的 Claude 系列在商務導向能力方面名列前茅。這些測試不是評估 AI 能否寫出有趣的詩歌或生成精美的圖片,而是聚焦於企業實際需要的能力:

準確的文件分析

可靠的程式碼生成

符合法規的內容審查

這些數據共同反映出一個核心事實:

企業端更重視可控、穩健與生產力導向的模型特性。

相較之下,OpenAI近期在消費端塑造的「自由奔放」形象,例如放寬成人情境對談,以及在 AI 監管議題上倡議較為寬鬆的立場,雖然可能吸引某些消費者,但可能使部分企業客戶轉而偏好「穩健、無趣但更有用」的供應商。

在企業採購決策中,風險規避往往比創新實驗更為重要,尤其是在涉及敏感數據、法律合規和品牌聲譽的場景中。

3️⃣產業的信任投票:微軟的跨陣營選擇

在雲端基礎設施與戰略投資方面,OpenAI 和 Anthropic 都獲得了科技巨頭的支持。OpenAI 背靠微軟,獲得龐大的算力供應與通路整合;Anthropic 則獲得 Amazon 和 Google 的投資,同樣取得了關鍵的基礎設施與客群導入支持。從表面上看,這是一場勢均力敵的資源競賽。

然而,2024 年 9 月發生的一件事具有極為重要的指標意義:微軟宣布將 Anthropic 的 Claude 納入自家的 Copilot 套件。這個決定之所以重要,是因為微軟與 OpenAI 有著極為緊密的關係。

微軟不僅是 OpenAI 的最大投資者之一,更在產品層面深度整合了 OpenAI 的技術。在這種情況下,微軟仍然選擇引入競爭對手的模型,這傳遞了兩層關鍵訊息。

首先,這顯示企業端受用的功能性與可靠性優先於「同盟忠誠」。即使與 OpenAI 關係如此緊密,微軟仍須引入在企業場景中表現突出的模型,以滿足多元的客戶需求。

這個決定本質上是對 Claude 在企業應用場景中優勢的認可。微軟作為全球最大的企業軟體供應商之一,對企業客戶需求的理解遠超大多數公司,它的選擇具有強烈的示範效應。

其次,這顯示供應多模型是大型平台的必要策略。不同的企業場景需要不同特性的AI模型:有些任務需要極致的創造力,有些需要最高的準確性,有些需要嚴格的內容審查,有些則需要特定領域的專業知識。

沒有任何單一模型能在所有場景中都表現最佳,因此大型平台必須提供多樣化的選擇。微軟的這個決定,實際上承認了在企業 AI 市場中,單一供應商難以滿足所有需求的現實。

從更宏觀的角度來看,這個決定也反映了 AI 產業正在從「技術展示」階段過渡到「商業應用」階段。在早期階段,市場關注的是哪家公司的模型最強大、最先進、最能引發話題。

但隨著企業開始大規模採用AI,關注重點轉向了哪家公司的產品最可靠、最符合企業需求、最能整合進現有工作流程。微軟的選擇,正是這種轉變的具體體現。

誰能被 KPI 驗證?

生成式 AI 的競爭正在進入新的階段。

第一回合的競賽焦點是技術突破和用戶規模,誰能率先推出令人驚艷的產品,誰能吸引最多用戶,誰就是贏家。在這個階段,OpenAI 無疑取得了巨大成功,ChatGPT 成為現象級產品,讓 AI 從實驗室走進千家萬戶。

但下一回合的競賽重點已經改變。賽局的重點不再是誰更「酷」,而是誰能更可靠地替企業產生可衡量的價值。換言之,當企業導向的模型與生態逐步成形,關鍵問題變成:

你的產品是否能被企業的 KPI 直接驗證?

這通常也是決定付費與續約的分水嶺。

對於企業用戶而言,這種轉變同樣重要。意味著在選擇 AI 供應商時,不應該只看產品的「酷炫」程度或品牌知名度,而應該聚焦於幾個核心問題:

這個 AI 工具能否解決我們的具體業務問題?

產品的穩定性和可靠性如何?

供應商是否理解我們的產業需求?

整合的複雜度有多高?

長期的總體擁有成本是多少?

這些問題的答案,往往比「這個AI有多先進」更能決定實施的成功與否。