生在母系社会,就能不受性别压迫了吗?

作者:张瑚琏

▼

当摩梭文化中代表女性的太阳从山谷升起,当一日游的旅游巴士一辆接一辆,碾压上格姆女神山的阴影,当一艘艘猪槽船打碎青山红花在泸沽湖面的倒影,耳边是导游背着刺啦刺啦的小蜜蜂背诵着不知道谁人撰写的“女性至上”台词,眼前是手机里屏幕里带女权标签视频伴着抖音神曲滚动刷屏,摩梭文化正被旅游工业碾压成只剩一句扁平的口号:“摩梭女人从不受性别压迫。”猪槽船上方盘旋的红嘴海鸥被反复投喂着没有营养的面包屑,在巴士座位上游客们也心满意足地吞下这颗乌托邦糖果。

但,现实真的是这么简单吗?

序

我是在元旦后回到泸沽湖的。

“今年我们家要办三个小孩的成丁礼,两个女娃娃,一个男娃娃,好多东西要准备。”到拖巴阿妈家的第一天,她一边把桌上的荤菜换到我面前,一边跟我说道。

拖巴阿妈全名拖巴甲阿玛,她的家位于格姆女神山下的竹地村,属于泸沽湖腹地。不临湖,却有几个漂亮的海子,有从北边飞来越冬的候鸟,有牧场上成群的牛马羊。

住进她家的这段时间,正是她的母系大家族一年中最忙碌的时候——春节,而孩子们的成丁礼就在大年初一。年关将近,家里的人进进出出,准备食物、购置新衣、打扫房屋。成丁礼不仅是属于孩子们的仪式,更是家族里的一件大事。

在多数社会,成年意味着年满18岁,意味着法律责任,意味着升学考试、上大学、工作……但是在泸沽湖,摩梭的孩子们13岁就已经被摩梭社会认可为成年人,在文化和社会意义上被赋予成人身份,尽管她们大多都还在上小学五年级,仍需长辈的照顾。

家里即将成年的男孩是拖巴阿妈大女儿的大儿子扎西。晚上家里人都围在火炉旁烤火,米糕烤得焦香起泡的时候,她又顺口和我提起:“他今年就要穿裙子了。”

我迟疑了一下,下意识地想,成丁礼上男孩子不是应该穿裤子(穿裤礼)吗?女孩子才穿裙子(穿裙礼)。但很快意识到本地的语言习惯本就建立在以女性为第一性的基础上,便没有追问,只是点点头,随后转身问一旁挨着大人烤火的扎西:“你初一早上什么时候开始仪式?我来给你拍照。”

成丁礼:母系家族祝福下的成人见证

扎西某天神神秘秘地同我说,泸沽湖每到成丁礼之前都会下雪。果不然,年前的大雪如约而至,泸沽湖也封山,尽管雪后每天都阳光明媚,山顶上的积雪在过年期间都还未化。

正月初一的清晨,我定的闹钟还未响,院子里就有了响动。推开门,太阳还没出来。格姆女神山被团团雾气笼罩,晨风卷起祖母房火塘里燃烧的松糜的香气。扎西已经在祖母房里,等待家中女性长辈来帮他主持穿裤礼。与此同时,母系家族里的两个女孩子,也在她们隔壁家中的祖母房内准备着各自的仪式。

摩梭祖母房很是特别,顾名思义,是属于家中老祖母居住的房间,是摩梭人家中最大、最为精致的房间。它属于传统的木楞房,全由木材垒盖,室内两根木头柱子支撑起房屋,左为男柱,右为女柱,它们取自同一棵树,女柱为根,男柱为干,象征“女本男末”。也就是说,在摩梭人的观念里,女性才是家族的根。

仪式开始前,各家火塘的火已经升起。女性长辈们在祖母房中为孩子们换上摩梭传统服饰和配饰。两个女孩子,在各家祖母房右边的女柱旁穿上绣花百褶裙,头戴达达线绕成的发辫,发辫上镶着漂亮圆润的彩珠和盛放的花朵,佩戴厚重的金银饰品。她们一边脚踩猪膘肉,一边脚踩米袋,代表着未来富足无忧。据摩梭朋友说,泸沽湖这儿有的地方,还会给女孩戴上钥匙,以示她们将肩负起家族中更大的责任和使命。

篝火晚会:摩梭家庭的喜庆与分享

泸沽湖几乎是每晚都有篝火晚会。过去,它们是当地人夜晚的社交活动场所,但随着商业化的推进,游客和本地人都在抱怨它已失去了原本的灵魂和氛围。而在成丁礼的庆祝中,它似乎又活了过来,回归了它热烈、庆贺、共享的本真。

每场家庭篝火晚会,都是整个村落的盛事。这些家庭庆典向所有人开放,包括游客,最多的一天现场有超过两百人。初一过后,大家每晚还是要跳两场舞,第一场是村里固定的演出场所里例行商业演出,接着转场到当晚举办家庭庆典的孩子家中,继续跳舞。在家庭庆典上,每家都会为刚成年的孩子燃放烟花。家庭庆典不收任何费用,反而会分发很多小礼物,包括小零食、烟酒、饮料、水果、玉米、鸡蛋、姜糖水等。每家都非常大方,送的东西多到小孩子们得拿大塑料才能带回家。

竹地的篝火晚会和我先前在别的村落见过的有所不同。这里不完全依靠靠播放光盘和手机里的音乐,开场时,摩梭舅舅会吹起笛子引领舞步。在温泉的晚会更是全程笛声伴随,还原了真正的原生态韵律。通常,集体舞蹈结束后,便轮到今年办成丁礼的孩子们的表演时间——她们准备单独或集体的唱歌、跳舞、朗诵。拖巴阿妈家的三个小朋友为了篝火晚会的亮相和演出准备多时,年前更是兴奋得好些天睡不着觉。

孩子们的表演结束后,是长辈致辞祝福和表演(唱歌)的环节。我去的七场晚会里,唯有两场是那家小孩的爸爸登台,但他们的致辞里都是在表达对小孩母系大家庭里小孩子的实际照顾者的感谢,并反复强调自己在小孩成长中贡献微薄。有意思的是,他们都是被亲朋好友在欢笑中硬拖上台的。其余几家都是小孩的妈妈和母系大家庭的亲属们轮流登场致辞祝福。无论男女,多数的表演曲目都是向母亲致谢的歌曲。

篝火晚会结束,客人离场后,本家人还会举行一个after party。通常是一家人在集体打扫完卫生后,聚集到祖母屋内开始。不得不提一句,摩梭大家庭打扫卫生的速度是我从未见过的快,几十口家里人,并没有谁特别号召,可能只是有谁第一个拿起来扫把和撮箕,男女老少便相继跟随在宽敞的院子里忙活,不到十分钟,院子整洁如初。记得拖巴阿妈家为扎西办篝火晚会那天,一大早就响起了敲门声,亲戚们陆续赶过来帮忙,连家族里的老祖母们也时不时进家看看。后来我才得知,拖巴阿妈并没有特意事先通知任何人过来,大家全是自发而来。或许这就是母系社会的协作传统,默契无需过多的言语。

在泸沽湖,我无时不刻不在惊叹于摩梭女人的旺盛精力和倍儿棒的体能。我刚到竹地那几天正逢拖巴阿妈家侄女的婚礼,作为当家人的拖巴阿妈每天早上四五点天未亮就要起床去帮忙,晚上很晚才归家。接着又是她的亲戚家烧火(盖新房办酒),她一样从天没亮忙到天黑。她每天还要抽出时间喂鸡喂猪,打扫卫生,照料地里的农作物,准备春耕。整个春节,她没有一天是能坐下来休息的。别的摩梭女人多和她一样忙碌,年轻一辈的每晚还得去跳两场舞!还记得刚回来泸沽湖的时候,与扎西同班的小六斤的妈妈一大早开车在带着我去参加她们家亲戚的订婚宴,接着又去永宁逛了半天后,晚上还要盛装去篝火晚会跳舞,还得打理自家民宿。她们的活力、体力和时间管理能力,真的让我无比佩服,也更理解了为什么摩梭人那么尊敬女性。

成年后的摩梭女孩:母系荣耀下的自由边界

摩梭少女们歌声清脆,舞步轻盈,鲜红色裙边在篝火旁同火焰一样翻卷,火光中的金银首饰叮当作响。这样的场景,让我想起父权社会中女性初潮的禁忌和羞耻,而摩梭女孩的成年礼却是以前全村举着火把、现在全世界打着手机电筒不远千万里前来见证的重大庆典。提到这里,难免不联系当代社会的女性主义对成年这一概念的讨论,它不仅关乎女性生理上的成长,更是在于女性地位和自主权的反思。

我曾经很好奇,在摩梭母系社会,13岁的女孩已经被赋予成年身份,穿上成年女性服装,进入更宽广的女性世界。这是否意味着她们拥有了女性主义乌托邦中成年女性的权利和自由?还是说,她们只是进入到了一个由母系为主导,但仍然受到摩梭社会框架限制的角色?

尽管时常会有这样那样的疑问,但如今我在这边很少会主动去问一些与女性主义或性别议题直接相关的问题,因为去年曾捧着女性自主权、父权社会道德框架这类的学术术语试图叩问,结果访谈过程太过抽象让我的对话对象娜珠阿妈整个人全程满头问号,仿佛我来自外星,还没学会如何正常与人沟通。后来,我在采访前做足更多功课,才得以和她顺畅交流。

谁知,某日在大落水的一家奶茶店嗦着珍珠奶茶,无意间听到隔壁桌几个本地摩梭小姑娘聊天。她们其中一个提到她的好友准备了好几套说辞,以针对来自不同人群对摩梭文化的提问,对带有戏谑态度的游客是一套说法,对一般游客是一套,对外面别民族的朋友是一套,对来做研究的人又是另一套。其余人纷纷点头附和:“我好像也是这样。”

她们的对话让我感到有些震惊,却也觉得挺有道理,多套说辞的策略的确很灵活,足以应对来自不同社会群体的提问。但是我有些担忧的是,不同版本的文化叙述的输出,或许会造成外界对摩梭文化的误读。同时,长期迎合外界预期,会在潜移默化中削弱自我表达,让年轻一代对文化身份认同感到迷茫。

就像泸沽湖的海藻花,有多少人还记得它是摩梭神话中泸沽湖底最明亮、最纯净、最深处的一颗万年海藻树所结,巨伞般的海藻树下还住着一只金龟。它们俩是泸沽湖的镇湖珍宝,千百年来守护着一方安宁。然而,随着旅游业的兴旺和大量游客涌入,金龟似乎被遗忘,海藻花也被改名成“水性杨花”,在父权社会的语境下,这个名称无疑隐含着对摩梭社会中的女性的性自由的偏见。

为迎合游客和旅游宣传,本地人也改口叫起了它“水性杨花”。这种对海藻花的解读在泸沽湖本土被逐渐渗透,它的新名字被印在泸沽湖每家饭店的菜单上、书本上、媒体上,成了摩梭招牌菜和带有性暗示的自然风景。这样的迎合给当地带来了大量的商机和利益,好些人数钱之余,也逐渐遗忘了海藻花的原始寓意,本土文化在商业化和误读中逐渐模糊。一个在泸沽湖开餐厅的本地朋友,也曾和我提及,以前没有人会捞来吃的海藻花居然摇身一变成了摩梭特色菜,还被改名印上了一层符合外界想象的标签,他对此也着实无奈。

自那以后,我干脆shut up and observe。不过,也就在就是这样“躺平”的视角里,想了解的,没有想过会了解的,一些不太想了解的,时间逐渐都给出了答案。

不受性别压迫地度过一生?

当摩梭文化中代表女性的太阳从山谷升起,当一日游的旅游巴士一辆接一辆,碾压上格姆女神山的阴影,当一艘艘猪槽船打碎青山红花在泸沽湖面的倒影,耳边是导游背着刺啦刺啦的小蜜蜂背诵着不知道谁人撰写的“女性至上”台词,眼前是手机里屏幕里带女权标签视频伴着抖音神曲滚动刷屏,摩梭文化正被旅游工业碾压成只剩一句扁平的口号:“摩梭女人从不受性别压迫。”猪槽船上方盘旋的红嘴海鸥被反复投喂着没有营养的面包屑,在巴士座位上游客们也心满意足地吞下这颗乌托邦糖果。

但,现实真的是这么简单吗?

教育机会平等

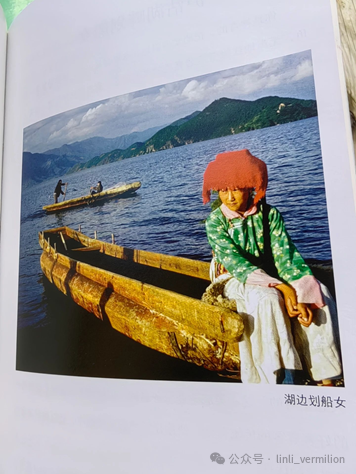

勤劳善良的摩梭女性在摩梭家庭中的确地位很高,非常受族人尊重,母系家庭的生活方式也在很大程度上消解了父权社会中的男性显性暴力,尤其是家庭暴力,却也隐藏着更鲜为人知的性别镣铐。除夕那天,我在隔壁柴堆边翻到一本本地人写的书,在有一篇标题为“泸沽湖畔划船女”的散文里,作者写道:

“可对你来说,划船是为了生计,是为了家庭的美满富足,是为阿妈不再为贫穷而忧愁、是为弟妹不再为学费而辍学、是为火塘边那充满柔情蜜意的笑声和话语。

……

其实,你也有自己丰富的内心世界,复杂的感情、执著的追求,也有生活中的酸甜苦辣。你很辛劳。早晨,你要随山寨的鸡鸣声起床,烧起火塘里的火。煨好阿妈的茶、备好舅舅的洗脸水、煮好全家人的早饭,才匆匆赶来划船。划船归去后,还要踏着暮色上山背柴、下湖挑水。可游客从你身上看不出任何倦意困容,感受到的只有取之不尽、用之不竭的青春活力。

你也有过忧愁。那年高考,平时成绩优异的你竟以三分之差名落孙山。当时,你曾失望过、痛苦过;但后来你又很坦然地回到阿妈身边,回到泸沽湖畔。从那时起,你更相信自己与泸沽湖有不解之缘,命中注定要终生与之相随相伴。

你很想出去旅游,看看外面的世界,但现在还不能。因为在城里读大学的弟弟还没有毕业,日益上涨的伙食费、学费全靠你手中的两把桨。你下决心要靠划船划出你们家的第一个大学生,让弟弟拾回你当年失落的那个美丽的梦。”

这是上一代摩梭年轻女性的缩影,她的弟弟要上大学,妹妹还要读书,她不得不放弃自己的梦想,继续在泸沽湖撑船。娜珠阿妈曾告诉我,这样的女孩子至少还读到了高中,在更久以前,教育还未普及摩梭山区,获得知识的唯一的途径是进寺院学习,成为僧人,得到较高的社会地位,此后从事宗教事务。可是这样的机会只属于男孩。有条件的家庭会在男孩幼年时想办法送他们进寺庙,大落水有几家甚至不惜斥重金将家中男孩送去了印度学佛几十年。

而作为将来得留在泸沽湖继承家业传宗接代的女孩,则被安排在家劳作和管理家庭事务:她盼着每年年初多养几头猪和羊,入冬前除了自家留的,还能多卖几头;盼着雨季进深山,挖多一点松茸,然后早早低价卖给来收购菌子的外地商人——她可能不会知道,她早上采的松茸,很可能下午便已经漂洋过海,高价出现在日本某家高档餐厅的餐桌上;盼着秋天山坡上的糖心苹果成熟后多晒一些苹果干,拿去走婚桥售卖;最终把收入汇去资助寺院里的哥哥和弟弟。

拖巴阿妈的姐姐是她们母系家族里的德高望重的老祖母。有天下午我去她家经营的家庭民宿拍照,拍摄结束后,坐在她身旁休息。她亲切地拉起我的手,细声一句句和我说道:“现在国家把学校修到村里了,女娃娃有书读了。以前那个年代,我们这里条件艰苦,读书是要爬山爬着去大落水那边读,要走大半天,也没有住校的说法。我们家里穷,我的女儿都没条件读书。那个时候,有的女娃娃在十三四岁就被男的骗走了,去结婚,去生孩子。要不得啊,害人啊……”

她停顿了一下,慈爱地看向在台阶上玩耍的几个小女孩:“我们家有四个女娃娃在读书,开民宿也是为了供她们读书。”那一刻,我能读懂她眼中欣慰,期待,和一丝忧虑。

她希望自己的孙女们能接受更多教育,走出大山去见更多世面,不重复她口中以前的那些女孩的命运,但她也知道村里的学校的办学条件有限,孩子们只能在这里读到五年级,六年级就得转去永宁镇的学校住校,初中高中更是得长期离家;竹地村不临湖,泸沽湖旅游业的红利多流动不到此处,她的家庭民宿经营也艰难。她的心里明白,孙女们现在的路,已经被当年的女孩们已经好得很多,但未来依然充满挑战。她的眼中,有着期盼,有着信念,相信更公平的教育机会能赋予这些女孩子们一路披荆斩棘的力量,突破旧时的束缚,走向更自由、美好的未来。

性别期待

拖巴阿妈家的扎西和我认识的一个摩梭小女孩小六斤是同班同学,小六斤还要小一岁,明年才举行成丁礼。然而,好像因为社会对男孩女孩不同的性别期待,她们有了不同的童年时光轨迹。小六斤的母系大家庭同样热情好客,我也曾被邀请去她家吃过饭。饭桌上,小六斤非常自然地帮所有人盛饭、夹菜、添茶,饭后又是帮着收拾碗筷,又是厨房给大家切水果。她前前后后的忙碌和贴心,让我惊讶良久,之前从没见过这么能干的小女孩。家里人也都夸奖她,说摩梭姑娘就是这样有懂事、能干又有责任感,总是能照顾到家里所有人,也能帮着顾好家里的比她小的孩子。不过,有次我看到小六斤的妈妈嘱咐她把车里的木柴搬回家里,她委屈地抱怨道:“为什么刚刚同车的男孩们就不用做这些事。”她妈妈平静地回应:“因为你是摩梭女孩子啊。”小六斤尽管有些不乐意,但仍旧勤快地把木柴搬进了家里。

扎西和小六斤一样都是心地善良的好孩子。在家里,扎西是弟弟妹妹们都很喜欢的哥哥,他很会照看弟弟妹妹,带着弟弟上山砍柴、射箭、辅导弟弟功课,也会带着一岁多的小妹妹玩耍。但我甚少在他家看到像小六斤家那样的景象,或者他像小六斤那样被要求做事。他家的家务都是家里的女性在承担。

我不得不感慨,在泸沽湖的摩梭家庭里,男孩女孩的责任分工和社会期待上的性别角色差异,似乎是从童年起便开始被塑造。母系光环下的性别平等悖论好似泸沽湖上泛起的波纹,时隐时现。权利与束缚,仿如摩梭女孩成丁礼那天一串串银色手镯上的精美雕花,只是不知道摸上去时,感受到的是能托举她自由飞翔的羽毛,还是让指尖感到点点冰凉的“枷锁”。

偶尔会在网络上看到有人讨论“泸沽湖撑船女慢慢都换成男性了”,并批判这是女权的倒退。但我看却未必。我曾问过的许多摩梭女孩,问她们以后想不想走出泸沽湖,去看看外面的世界。没有一个人说不想。她们渴望了解外面的天地,想去城市里上大学……

比起外界飘在半空的评论,她们的真实声音和经历,更值得倾听和了解。

封面图片来自:《唱给母亲的歌——摩梭诗人何建华诗文集》(云南民族出版社2012)

Reference:

阿陆·丹珠品崇,《拂去尘埃的故事》(云南民族出版社2011)

和建华,《唱给母亲的歌——摩梭诗人何建华诗文集》(云南民族出版社2012)

照片均由作者本人拍摄,文章与照片均经同意后发出。

— The End —

— 作 者:张瑚琏—

— 编 辑:林立—

— 📨 [email protected] —

BIE别的女孩致力于呈现一切女性视角的探索,支持女性/酷儿艺术家创作,为所有女性主义创作者搭建自由展示的平台,一起书写 HERstory。

我们相信智识,推崇创造,鼓励质疑,以独立的思考、先锋的态度与多元的性别观点,为每一位别的女孩带来灵感、智慧与勇气

公众号/微博/小红书:BIE别的女孩

BIE GIRLS is a sub-community of BIE Biede that covers gender-related content, aiming to explore things from the perspectives of females. Topics in this community range from self-growth, intimate relationships and gender cognition, all the way to technology, knowledge and art. We believe in wisdom, advocate creativity and encourage people to question reality. We work to bring inspiration, wisdom and courage to every BIE girl via independent thinking, a pioneering attitude and diversified views on gender.