速寫作為終點:徐進的911現場寫生

那天在徐進的工作室,看見他二十四年前在911現場留下的速寫,整個人幾乎被震住。

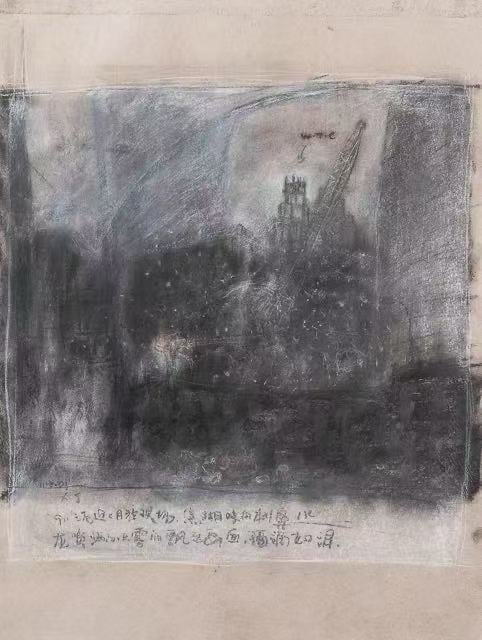

那些畫作有著一種貼著灰燼與煙塵的質地,像夜色裡顫抖的嗓音,低沉而遲滯,帶著身體記憶的重量。

作為攝影師、同時也是長期研究攝影的人,我第一次那麼清楚地意識到:在某些災難現場,繪畫的力量,會遠遠超過攝影。

攝影總被視為災難的第一語言。快門按下,記錄被凝固,細節被攫取,照片因此成為歷史的「證據」。然而,證據不等於經驗。在那個廢墟裡,光學的精準顯得冷冽而疏離:鏡頭可以捕捉鋼筋的扭曲與灰燼的漂浮,卻無法呈現充滿耳鳴的沉默,無法安放那些在封鎖線邊緣徘徊的背影,也無法讓觀者切身感到氣息與粉塵混雜在空氣裡、像細沙黏附在時間上的質地。

攝影是從複雜的現實中框取自己所需的;繪畫則是在一片空白中,一點點地增加自己想讓別人看見的。這種從「空」開始的構築,讓時間得以沉積在紙面上,讓手的顫抖與視線的游移相互纏繞,變成另一種更深的觀看。

911事件過後兩個月,曼哈頓下城的部分廢墟依然在燃燒,焦黑鋼架仍冒著熱氣,白煙夾雜刺鼻化學味與粉塵,籠罩整片空間。徐進那時日常原本在南街海港碼頭(South Street Seaport Pier 17)給乘客、遊客畫速寫肖像。災難發生後,渡輪停擺,人潮消失,碼頭沉默,當時的生計因此戛然而止。

這段經歷對徐進的藝術生涯至關重要。正如他本人所說,在街頭畫肖像的這段生活,讓他對繪畫的意義有了更深的體認和理解。他將畫筆視為一種與世界保持連結的工具,無論處於何種生活境遇,都始終攥在手裡。

但他沒有退開,反而本能地帶上素描本回到現場——他太熟悉那片街區了,知道從哪個路口、哪個轉角能看到封鎖線內的視野。於是帶著畫具在鐵絲網外來回穿行,從可及的邊緣開始了一個多月的現場速寫。

多年來,談起中國藝術家與911現場的連結,幾乎只會提到徐冰——他進入廢墟收集灰燼,後來製作了著名的《塵埃》。相比於徐冰,徐進的回應更直接、更身體化。徐冰以冷靜、抽離的方式將物質痕跡轉化為觀念藝術,系統化地整理與再現。徐進則不同,他沒有帶相機,只有素描本與色粉筆,用手與眼直接回應現場。這些畫作不是二手轉譯,而是一種對廢墟的銘刻,用一筆一筆去觸摸廢墟、灰燼與空氣裡那種隱形的震動。

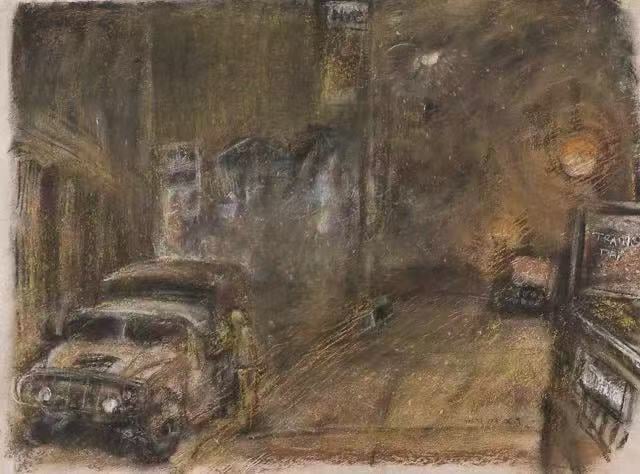

他後來回憶:「只有我在人流中用畫面記錄著行將永逝的扭曲掙扎和哀傷。」灰燼會落在紙面上,濕冷空氣裡的水霧與粉塵混進色粉顆粒,最後再被定畫液封存。看著那批畫,你會感到與現場同步的顫抖:白線不是光,而是高溫燃燒後仍懸浮的殘影;黑底不是夜,而是一種塌陷,把聲音與光線一併壓進無底的洞口。

徐進在創作中大量使用色粉筆,這也是這批畫作能夠如此直接捕捉現場質感的關鍵。他曾提到:「色粉筆對我們這些早年出國的藝術家是最為熟悉的作畫媒材,因其使用便捷尤其擅長於肖像寫生⋯⋯其色層交溶的細膩程度,特別是畫面的氛圍營造是任何其他畫材不能即刻達到的。」

這種對媒材的熟練掌握,讓他得以用「如刻刀般的線條」或「大塊塗抹粗放有力」的色域,在災難現場快速捕捉稍縱即逝的感受。色粉作為礦物顏料,本身帶著某種沉著的質感,讓這些畫作在記錄痛苦的同時,仍保有一種靜默而內斂的力量。

回到現場後的第一張速寫發生在十一月初。隔著警戒線,他選了第一個能看到廢墟的角度下筆。畫面不繁,卻沉著而有力:黑色底調裡滲著濕冷,地面堆滿路人留下的花束,煙霧在遠處緩慢升騰——那是一種混沌與驚惶同在的開始,也是一段凝視的起點。他說,因為長年在華爾街邊上生活、在碼頭工作,加上聖誕季曾在West Side Highway的市集畫過肖像,他幾乎可以憑身體記憶切換視角,沿街一個轉角一個轉角去丈量這個曼哈頓的巨大傷口。

地鐵口旁的悍馬軍車,是另一個刻骨銘心的場景。軍綠的車身在街角的陰影裡像塊冷鐵,四周少人,只有牆角一抹不安的暈黃。那張速寫線條簡練卻帶壓力,你幾乎能從畫面聞到油氣味。他說,那一刻的寂靜不是安靜,而是震耳欲聾的壓抑——畫面中每一筆短促的顫動,像把壓力釘在紙上。

還有一張,是持續燃燒與救援的疊影:兩個多月後,廢墟內仍冒火,消防水柱不斷噴灑,濕冷水霧在空氣裡盤旋,刺鼻的氣味與粉塵黏在皮膚上,也黏進畫紙裡。畫面下方那台「像公交車」的巨型車其實是警察運輸車,載著警力與工作人員往返。他說,畫那張時,手指能感到紙面被水氣輕微浸潤的顫動,那種感覺,直到今天都記得。

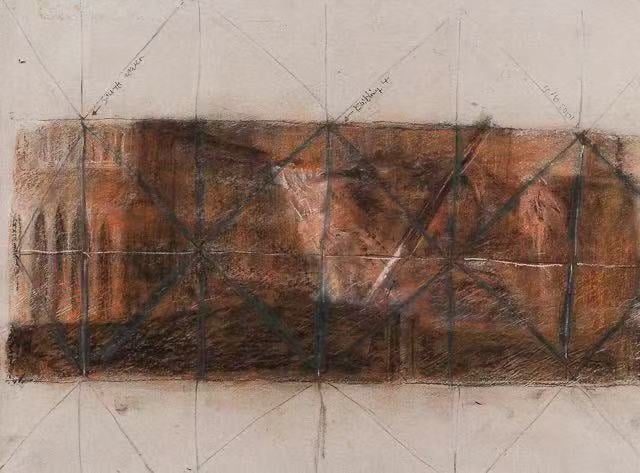

透過鐵絲網作畫的那張,他把阻隔直接納入構圖。前景鐵網交錯成「米字格」(Union Jack grid),把遠方廢墟切割成不規則片段,像被歷史與安全邊界切成的視覺碎片。他更把街道定位與方位直接寫上鐵絲網的線條,等於在畫面裡「標定自己的位置」。這種選擇不是巧思,而是一種觀看倫理:承認你在外面,承認你和現場之間有一道不可能逾越的線,承認這幅畫是「隔著」而非「置身其內」的凝視。也正因為承認,畫面才更誠懇——它不偽裝全能視角,而是把限制化為語言。

最戲劇的一次發生在他和一群人越過鐵絲網,試圖走到更裡面,沒一會兒警察來了,把所有人都請出來。只有他因為正在作畫,被留下來問話——「畫這個做什麼?拿去賣嗎?」當時有人把廢墟照片拿到唐人街賣,一張一美元,警方很敏感。他說自己就在這附近工作,這些只為個人紀念,沒有商業用途。警察點頭,只讓他一個人留下,把畫面完成。他說這張畫留下的,不只是畫面,也是現場在秩序與悲傷之間仍然留存的一點人情味。

有一張畫的是他工作的Seaport。前景是一艘停泊的救護船,不是遊艇,是911時臨時在此的醫療用途船。遠處,布魯克林大橋、曼哈頓大橋與威廉斯堡大橋三座並列在朦朧的天際線上。那年聖誕,碼頭也亮著燈,卻空無一人。這裡面的生活斷裂,不止是他的,也應該是許多人的——工作、節慶、河風、船影都還在,城市卻像一夜之間換了靈魂。熟悉的地方陌生了,光像無人認領的訊號在水面輕輕跳動。

夜裡那對老夫妻,是整批速寫的哀歌。他隔著警戒線看見兩個背影佇立許久,沒有哭喊,只有無聲的眼淚在街燈下閃著冷光。「他們也許有家人在裡面,完全可能。」他只畫下肩線與姿態,不加敘述。你能感到畫面裡的靜,好像夜色本身有重量,壓得人胸口發緊。

夕陽斜照,廢墟在殘紅與暗黑之間泛出沉默的光,這張是徐進在911廢墟的最後一張寫生。他說:「那一刻像一座紀念碑,有點殘陽如血。」顏色不過份,線條也不繁冗,卻有結語般的強度——不再尋找細節,而是讓光成為悼念,把時間封存。

這些畫之所以有力量,不只因為題材,更因為手與眼的訓練在此刻被徹底喚醒。徐進長年寫生、練就「盲寫」:觀察時幾乎不看紙,視線只專注對象,手憑肌肉記憶與節奏完成運動。

在碼頭,是日常,在廢墟,是本能。盯著焦黑鋼筋與飄忽煙塵,手自己移動;因為基本上不看紙,注意力完全鎖在現場的結構、呼吸與節奏上。結果是雙重的:結構被抓住,情緒得以失控——線條因此同時精準與顫抖,像把視覺的震顫直接鈎進紙裡。

把現場速寫(rapid on-site sketching)作為終點,而不是過程,構成了這批作品的關鍵。

從文藝復興以來,速寫(sketch)長久是通往「完成作品」的階段:達·芬奇(Leonardo da Vinci)在速寫裡推敲解剖與透視,拉斐爾(Raffaello Sanzio)、米開朗基羅(Michelangelo Buonarroti)用它構圖;17世紀的荷蘭畫家借素描記錄城市日常;19世紀康斯太布爾(John Constable)與透納(J. M. W. Turner)把速寫帶進風景現場,巴比松畫派在林間畫光影,塞尚(Paul Cézanne)一次次寫生聖維克多山把觀看推入理性結構,梵高(Vincent van Gogh)用急促的筆觸把世界燃燒進畫布。

到了20世紀,馬蒂斯(Henri Matisse)、畢加索(Pablo Picasso)、德·庫寧(Willem de Kooning)等也以速寫為手感與構圖的練習。它們今日被展出,是因我們看見其中的純粹;但在藝術家當時的意識裡,多半仍是「過程」。

徐進卻在2001年當下作出不同判斷:對他而言,寫生就是獨立作品。雖然後來他做過一系列相關作品,但沒有把速寫圖像依樣放大——不複製現場,不將其轉為二手材料,保留當下的不可替代性。

這種選擇,本身就是對媒介慣性的一次逆行。那時現場滿是攝影,媒體與民眾幾乎都用照片記憶災難;藝術家也常帶著相機回到工作室依影像創作。徐進卻反向:不用快門,而用最古老的紙與筆,讓不急於定型的書寫對抗快的消耗。放慢的手勢,讓圖像有了攝影無法抵達的厚度——從凝視到下筆,是與當下同頻的節奏,是把那一刻壓進每一道筆觸的運動裡。

寫到這裡的時候,我忽然意識到這裡也牽動一個倫理向度——2008年汶川地震後,官方的各級美展中出現大量依新聞照片臨摹的繪畫,技法精準卻缺乏現場呼吸,許多攝影師公開不滿——沒有在場的畫,容易陷入剽竊攝影凝視的困境。今天越來越多畫家用攝影替代寫生,速度與便利讓圖像快速生成,但也讓繪畫離現場越來越遠,手與眼的同步律動在螢幕前被稀釋。我並不是主張「不用照片」,照片當然能是有價值的素材;但過度依賴而忽視寫生,是值得警惕的。

相比之下,徐進以速寫替代攝影、與現場保持最短距離的決定,顯得尤為珍貴。

在討論這種「慢」的時候,我也想到攝影自身的回流。數碼攝影極度便捷、所見即所得,但仍有不少攝影師堅持用膠片、回暗房,以等待與不確定對抗輕易。當攝影師都在尋找慢的可能,繪畫或許更該回到自己的現場。徐進的速寫就是這樣的召喚:把身體帶回去,把時間帶回去,把紙與筆重新接上空氣與氣味。慢不是姿態,而是一種沉默的力量;不是退卻,而是一種抵抗。

把視野再拉寬一些。當代不少畫家以照片替代寫生,這既是技術與生產的選擇,也是一種觀看習慣的固化。與此同時,也有藝術家從另一路徑說明「現場」之不可替代。比如劉曉東,自2004年起,他在多地以現場寫生為主,人物、場景都帶著在場的呼吸感。我們得相信,當今天的繪畫從「照片輔助」到「現場為本」的轉變,不是風格修飾,而是對觀看方式的重置:照片可以提供形象,但無法取代現場;繪畫真正的力量,常誕生於畫家與對象之間那種直接而持續的凝視。

再回到徐進。他的速寫讓我確認:現場不是舞台,現場是一種倫理關係。隔著鐵絲網作畫,把鐵網寫進構圖、把街道方位標記在畫面,是承認自己的位置,也承認權力與風險的邊界;獲得警察特許留下來完成畫面,是在秩序與人情之間找到一條纖細的通道;在自己的碼頭畫救護船與三座橋,是把個人生活的座標與歷史的斷裂疊合;畫夜色中默默流淚的老夫妻,是在宏大敘事之外,為個體的哀傷留一塊安靜的空間;而用殘陽如血收束最後一張,則是為這段凝視劃下一道不再擴散的光。

所有這些,匯聚成另一種書寫:不是把災難再現為可消費的影像,而是把那份貼近的節奏,深深壓進紙面。這批速寫不是可被放大的底圖,也不是未完成的草稿;它們作為獨立作品,見證了藝術史中的一個轉折——速寫從附屬品變成主體,從過程變成終點,從工具變成語言。

作為中國移民,徐進的這些現場寫生不僅是藝術創作,也是對異鄉生活的回應。在紐約街頭畫肖像的日子,讓他將畫筆視為與世界對話的橋樑。911的斷裂讓他更深刻地感受到這座城市的傷痛,也讓他的速寫帶上了一種跨文化的觀看視角:既是局外人的冷靜觀察,也是融入這座城市的生活者對傷口的共情。他的畫作因此超越了個人記錄,成為對城市與個體共同記憶的銘刻。

二十多年過去了,這部分作品仍舊讓人震動,不因題材,而因一種誠懇而清醒的媒介自覺:在速度主宰的時代,仍然選擇慢;在影像氾濫的時代,仍然選擇現場;在符號化的壓力下,仍然選擇與歷史、與空氣、與那些正在遠去的背影,同節奏。

這樣的選擇,如今看來更像一種逆行的選擇:抵抗時間的吞噬,也抵抗圖像的過度消費。那些速寫,沒有被放大,沒有被複製,只沉默地停留在紙面上,像被壓進時間縫隙的一行注腳。

藝術的力量,不在於再現,而在於共振。徐進的速寫,真正的現場,不在畫面裡,而在那一筆一筆書寫時,手與時間對話。