美國工運筆記(二):費城市政工會罷工八日,得盡民心而訴求未竟

那晚深夜發表《費城市政工會爭加薪》一文之後,不到十分鐘便收到工會與市政府談判完結、罷工結束的消息。行動結束得毫無先兆,筆者正在實習的工會Unite Here與其他城中的工會本來還計劃於翌日到市中心聲援市政工會DC33。而我亦本來打算繼續到罷工糾察線,與有幾面之緣的工人聊天,了解DC33的運作,又覺得也許混熟一點就可以做到一點採訪,隨著罷工形勢作跟進報道,可惜未有機會在罷工期間做到。及後一直跟進罷工的新聞、工會的投票結果。筆者亦曾嘗試尋找工人採訪,但由於DC33不容許會員自行受訪,要找到受訪者實在很困難。哪怕是城中的《費城詢問報》,亦只從近萬罷工工人當中訪問到其中幾個。所幸,數個星期之後,筆者還是找到一位罷工工人願意匿名受訪(註)。而這幾星期之間,筆者亦在工會人之間聽聞到對罷工的分析,本文僅以筆者的見聞和訪問,略為跟進費城市政工會罷工的結果,算不上是嚴謹的分析。

八天的市政工會罷工於7月8日清晨4時宣布結束,消息來得非常突然,這不單止是對支持者和公眾而言,哪怕是通宵留守糾察線的罷工工人也只能概嘆:數小時之後要上班了嗎?「罷工結束了,但無人在高興。」DC33主席Boulware對記者的發言並沒有長篇大論,他不但沒有宣布勝利,語言上只顯得有點乏力和無奈。一再通宵的勞資談判會議終於結束,DC33在加薪的要求上妥協,接受了市政府的方案,即未來三年協議期間,每年加薪3%,與工會要求每年5%相去甚遠。

在加薪以外,市政府亦意圖剝弱工會在醫療保障上的角色。一直以來,DC33會員的醫療保險都是由工會管理,工人向工會報銷賠償。今年市政府則提出「改革」,將保險管理權收歸政府所有,工會自然不願意將之拱手相讓。在最終的協議中,工會守住了保險的管理權,算是不幸中的大幸。另一方面,工會亦要求市政府放寬DC33會員須居於市中心的要求,最終亦無功而還。

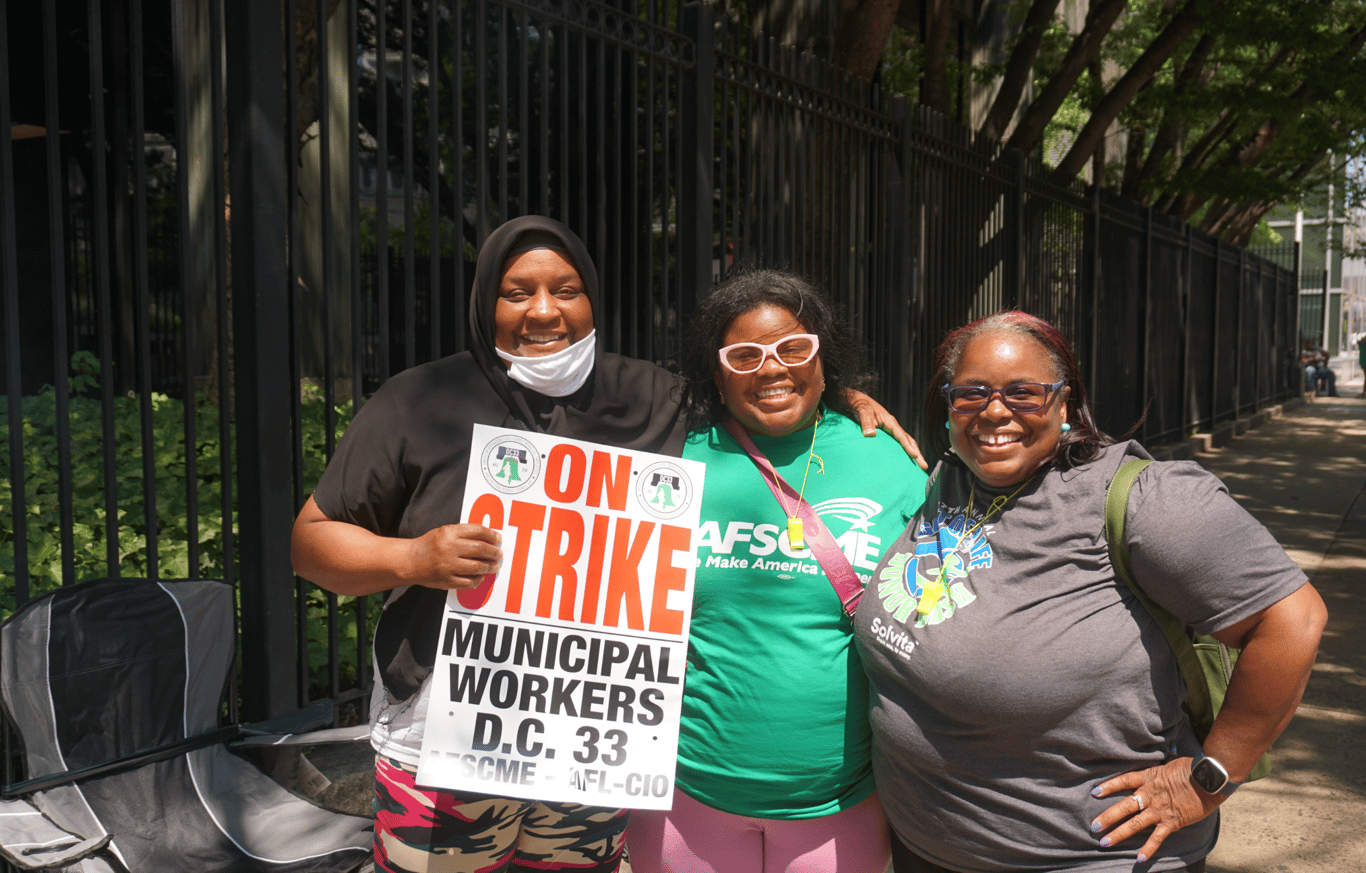

從外部看這場罷工,更顯得行動結束得突然。對於公眾而言,對罷工的支持度才剛剛開始變得可見。根據筆者從工會人聽聞的內部民意調查,逾八成費城民眾支持DC33的罷工,可說是跨黨派、族群的共識。這解釋了社交媒體上對工會的一片讚賞之聲。自7月1日罷工開始之後,政治形勢是一面倒地倒向工人一方的,更有兩位巨星因聲援罷工而退出7月4日美國獨立日的慶典。儘管工會的形象工程平平無奇,但大眾對清潔工人的同情心已「腦補」了一切罷工的合法性問題。表面上,DC33達成了極高的公眾支持,還達成了罷工的各種成功要素:

一)癱瘓城市運作。八日以來,無論政府如何努力,垃圾圍城的奇觀還是連日上映。而公共圖書館更是因罷工而未曾開放。在某些部門,政府不得不動用法庭禁制令來逼使工人復工。雖然參加糾察線的工人人數確實不算多,但八日以來的確沒有新聞指出有部分工人復工的情況,換言之動員到的會員是非常多的。DC33的會員之中,有清潔工人、水務處工人、911報警熱線的接線生等,是城市運作的要員,清潔工罷工導致的城市奇觀,更增加了中產階層對工會的同情。

二)DC33的對手是民選政府,而不是美國坐擁無限資源的大財團。哪怕市長豪言不連任也在所不惜,其權力來源終究是市民。若一面倒的民意能呈現出來,費城這規模的市政府總也不能坐視不理。

那麼,是什麼因素令罷工不得不終止?縱合筆者耳聞和訪問,發覺DC33雖然歷史悠久,但比想像中缺乏組織性,其內部的組織亦相對複雜。理想而言,罷工大概是這樣進行的:「至於罷工期間的組織,亦有其系統。DC33轄下有15個分會(網頁),稱為「Local」,依據部門劃分。罷工期間,糾察線遍布費城,各個分會分工管理。罷工會員須向其糾察線的隊長(Captain)簽到。會員亦應於糾察線當值,呼籲其他工人不要上班。隊長則負責管理糾察線的物資和聲援等,亦應與其分會領導層保持聯繫,報告現場的情況等。」

——事情當然沒有這麼簡單。一位罷工工友告訴我,他在行動前一晚才得知明早要開始罷工了。他應該到哪處簽到、向誰簽到,一開始都不大清楚,他要主動在其分會部分會員開設的Discord提問才知道。身為一位年資一年多的千禧世代會員,在這個近百年歷史的工會中,自然是沒什麼地位,可他卻是糾察線的主力--他擔當夜更糾察,又覺得白天要人,時常整天都留在糾察線。身在前線,他感受到的是工會並未準備好罷工--分會的領導不會跟會員溝通,在地的問題也是「十問九不應」。

深宵糾察線並不討好——沒有聲援的路人和行動者,沒有媒體,沒有掌聲,也沒有工會同行的熱鬧。而費城深夜的街頭並不特別安全,筆者曾到過的深宵更,糾察以女性為主,就更是如此。據說,深夜更的糾察團往往因此凝聚出更深的情誼——日與夜的仗,太不同了。在深夜,假如一人入睡,另一人便要格外留神。罷工期間的周末,城中各處都曾發生槍撃案,其中一宗更是槍戰。雖說這些都不是針對罷工而來,但筆者都能感受到深夜街頭的不安。罷工第四日,便有深宵糾察被醉駕司機撞傷入院,直是無妄之災。可想而知,深宵糾察線一旦發現分會領袖並無提供支援,會有多大不滿。

筆者另一個關注點是工會是否有意將行動升級。在罷工結束之前,筆者已隱隱感受到工會領導層的主要工作是談判,說的是在談判桌上的談判,而不是以各種行動增加談判籌碼那種。這也許是傳統工會難以避免的。罷工到第四、五日,正當支持者在周末動員上街聲援工人、在市中心舉行集會,工會與他們的協調看來十分有限。筆者所見,美國民主社會主義者(DSA)亦活躍於線上線下的動員之中,他們較有意識地站在支援者的位置,觀察要幫忙的地方,亦見他們有禮地向工會成員請益等。城中跨工會的聲援更來不及在周末假期發生,在罷工第七天,AFL-CIO費城議會才公布將會在7月9日舉辦工會聯合行動,而罷工在此之前已結束了,行動也不得不取消。

上回提到,DC33這場罷工早在去年就發出了預警。今屆主席Boulware和市長Parker同為新官上任,雙方都打算在談判中來一場新的角力。自雙方在2024年簽下了加薪5%的一年協議起,他們都有一年時間準備今年的談判,發動罷工亦是市長的預料之內。據說,在去年的僵持期間,一些市政府的部門已要求DC33的會員「培訓」其主管替任其職務。罷工啟動當日,市政府已取得部分罷工禁制令。可見市長對此早有預備。在罷工中後期,市長亦動用實習清潔工(一群未能加入工會的「實習工人」)收拾垃圾。與罷工工人指出的工會內部狀況相比,不得不說市政府一方是比較有準備。

在公眾輿論方面,DC33出師有名,市政府在豪賭民意。雖然驟眼看起來是如此,但工會一方的媒體操作實在乏善足陳。「傳統」紀律要求罷工會員不得回應記者,亦令輿論只能呈現「工會主席對決費城市長」的圖像,報章上要見到工人的聲音反而十分困難--然而四年一次的談判正是工人聲音最能被聽見的時刻。另一方面,當市長決意以強硬姿態打撃罷工,儘管網絡上的民意已無法逆轉,但她的團隊總算懂得以「懶人包」等方式清晰地介紹市政府的加薪方案,連DC33主席也無法否認官方的方案是「史上最好」。正當觀眾想要從DC33的facebook找到反駁市長的懶人包,會發現專頁最後一次更新已在前一日。

雖說罷工畢竟是在生產線上的決戰,但媒體戰真的毫無用處嗎?在一段facebook片段中,Boulware便表達了「公眾的支持我們看到了,但這些都不能轉化為談判實力。」在另一個訪問,他亦表示市政府將會向法院申請對罷工的全面禁制令。似乎,工會是基於這些因素而妥協的:一旦罷工被禁制令終止,工會就失去了談判籌碼--身在局中,從生產線的戰役來看,這無疑是合理的推斷。不過,置身局外,旁觀者不禁會問:假如罷工延續到被禁,工人被逼復工又如何?只是,這並非DC33的選擇。

當然,軍心仍然是罷工是否可以持續的關鍵,這又與公眾的支持無太大關係了。前線清潔工是這場戰事的基礎,但他們也是「too poor to strike」,窮得無以為繼。工會幾十年來未有一罷,罷工基金只能向每位會員支取每周二百美元的津貼,杯水車薪。雖然罷工第七日起,工會一度公開眾籌經費,但罷工者近萬人,哪怕是八成公眾支持,要出糧給他們確是談何容易。更麻煩的是,罷工後工會忙於處理發放津貼事宜,由於簽到紀錄混亂,工友收到的津貼未盡準確,本來已經對行動談判失望而回的工人,因此事又增加了對工會的不滿。

以上種種純是一些觀察,筆者僅僅於費城兩個月,本文並不意在評斷。八天市政府工人罷工畢竟還是城中以至美國罕見的風景。可以說,如果工人沒有大展拳腳的意欲,就不會選出新主席,沒有新的領導層,工會或者早就跟其他市政工會一樣接受官方的協議,根本不會有罷工景象--而這其實是美國工運的常態。

談論西方工運時,中文的討論往往視其集體談判制度為一種理型,是制度倡議的方向(如果還可以倡議的話)。這種角度在倡議上無可厚非,但亦會忽視了其制度實踐的實際情形。美國集體談判的制度建立可以追溯至羅斯福新政時期(大致上是1933-1938,史家有不同演譯),奠下了勞資雙方的「遊戲規則」,一方面工人抗爭有制度可循,夠法定人數就可以成立工會。另一方面,道高一尺,魔高一仗,百年以來,資方打壓工會的手段亦層出不窮,限制工會的法例在二戰後亦逐漸增加,「新自由主義」聲稱的「去規管化」從來不會應用在工人權利上。這又是另一話題,可以另開篇章了。筆者想強調的是,討論西方工運時,要避免「隔籬飯香」的目光,具體觀察其抗爭的情景和工人的行動,才會見到其力量的來源。其制度自然對工會有一定作用,但並不是工人之所以能行動的全部。

特朗普當道,其政治轉變之快實在很難追得上。而美國實際確是處於各種思潮碰撞的階段,MAGA勢銳,但同時社會民主主義者Zohran Mandani 亦受到跨世代的歡迎。GEN Z對工會的支持度是跨黨派的,比任何其他世代都要高,對他們來說,參加工會運動的意義甚至是僅次於支持巴勒斯坦的運動。時間不等人,美國是處於十字路口,還是已經在不歸路上,沒人說得準。而工運畢竟是各個山頭,在這形勢下能吸納到多少新銳,又是另一個大哉問了。

註:受訪者不願透露其身份,筆者決定以一種無族裔與性別身份的方式形容受訪者,而文中指受訪者的「他」取其無性別指涉的意思。在美國,以去族群、去性別的方法而討論工運絕不理想,只是考慮到此事的特殊性,筆者才有此抉擇。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!