失敗者回憶錄130:我的愧疚

倘若不是九十年代初的一次旅行演講,我不會知道自己年輕時的編寫工作,對東南亞地區一代人的誤導,以致影響他們的人生。我為此深感愧疚。

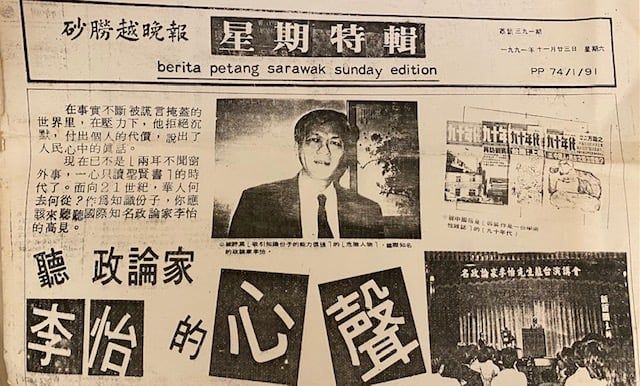

1991年底,我應馬來西亞《星洲日報》的邀請,去那裡的八個城市演講。被邀同行的還有好友作家黃春明。主辦方給我們的共同講題是「看海的九十年代」,題目結合黃春明的小說「看海的日子」和我主編的《九十年代》。黃春明主要講的是九十年代面臨的環境保護問題,我主要講的是九十年代中國吸引海外投資的新局面,經濟開放與政治封閉的矛盾問題。

那時候《九十年代》已從左派刊物轉為獨立輿論多年。長期讀者對我們言論方向的轉變多表認同。想不到在大馬的多場演講中,遇到許多當年受我的左派思想影響的讀者。相隔二十多年後,他們仍然記得我,來聽我的演講,而且還未能捨棄社會主義思想和「心向中國」的感情,對我的改變難以接受,並提出疑問。

六十年代中期,我編寫過《社會科學初步》《哲學初步》《美學初步》《邏輯學初步》《哲學與人生》等淺易入門的小叢書,這些書除了基本知識之外,也貫徹了我當時的「科學社會主義」觀念。在新馬一帶很暢銷。經過四分之一世紀,我的認識和想法已經有許多改變。當一位讀者帶著其中一本書,說他在監獄中與難友輾轉相傳,把我在這些書中的觀念奉為應有的世界觀,而今天聽我說:「共產主義作為一種政治制度和經濟制度已經破產了」,使他迷惑和傷感:「你曾是我的啟蒙老師,在監獄中讀這些書使我精神上支撐下去,今天你改了,要我怎麼辦?」

也有讀者帶來了我在六十年代主編的《伴侶》半月刊,和早期的《七十年代》雜誌。兩本雜誌都帶有左派色彩。當時在新馬一帶也暢銷。帶來的讀者說,馬來西亞的軍隊在掃盪馬共的營房中找到《七十年代》,一些人因此受難。

我感激這些老讀者對我的愛護,也感動於他們追求理想的認真的人生態度。我以萬分抱歉的心情回顧自己過去的工作,反省當年散播的至少是不完整的哲學理念和人生觀。但我除了盡可能清楚明白地講述我從認同到重新認識中國的想法之外,我不知道還可以做些什麼去補償曾經對他們人生的誤導,尤其是想到他們可能曾經為此付出高昂代價。

在二次大戰前,東南亞華人自稱或被稱為「華僑」,他們效忠的對象是中國。1949年中共建政後,兩岸分立,一邊設立人大華僑委員會,另一邊保有中華民國僑務委員會。即使東南亞華人已逐漸成為各國公民,已不再是僑民。華人的勤奮相對於當地人的怠懶,經濟上佔優勢,因而在東南亞各國都有不同程度對華人的歧視政策。華人居二等公民地位,故在感情上多傾向中國。中共在建國初期的新氣象,對外的獨立自強姿態,加上與蘇共分裂後的革命狂飆,使馬來西亞不少華人受其宣傳影響,由民族主義而接受並追求社會主義。

中共口頭上說不干涉各國內政,實際上在精神上甚至行動上支持東南亞國家的共產革命運動。越南的胡志明不待說,馬共的武裝革命也得到中共支持,領袖之一的文銘權後來更躲進中國大陸。馬共、印尼共的組成主要是華人。這些都成為六十年代印尼和馬來西亞相繼大排華的原因之一。印尼1965年的「反共大清洗」估計有50萬華人被殺;1969年馬來西亞官方定性為「種族大衝突」的事件,造成130名華人死亡。

最慘絕人寰的是赤柬在1975年掌權後的大劫難。赤柬領袖波爾布特四次訪問中國,其中1975年獲毛澤東會見,毛支持赤柬的消滅資產階級路線,於是波爾布特回國後將所有城市居民驅趕到農村勞役,在城市居住的華人首當其衝,被大量殺害,華人人口從60萬,銳減到30萬。

在東南亞華人大批被殺害的事件中,中共只在1965年派過兩艘船到印尼接僑,對印尼軍人大規模殺害華人連口頭譴責也沒有。赤柬大屠殺,華人湧到中國大使館求援,使館人員在後院下棋,見華人湧到鐵門,即退回屋內,緊鎖門戶。華人走投無路,大批遭殺,少數人歷盡艱辛去到泰柬邊境,拉起橫額,上寫:「寧做美國狗,不當中國人!」這樣寫是因為見到赤柬屠城時,美國僑民連家中的狗都帶上直升機,逃往美國戰艦。大屠殺後,赤柬領袖波爾布特1977年訪問北京,受到中共領袖熱烈歡迎。

在馬來西亞,不止一個人對我說,他對一年前李鵬訪馬時,叫各地華人要效忠所在國,表示反感。不是說華人不應該效忠所在國,而是中國曾經如此對待各地華人,還有臉說這樣的話嗎?而且這句話暗示還有華人仍效忠中國,分明挑撥華人與當地人的關係。

東南亞華人被排擠的血淚史,罄竹難書。排華,當然有許多當地的社會因素,但華人的「胸懷祖國」也是重要因素之一。我聽到一些個人故事,不禁為自己年輕時的一些寫作而自責。

「知識分子不僅要批判現實的罪惡和不義,也要批判自己的歷史局限和錯誤判斷。」法國哲學家班達(Julien Benda)這樣說。心有慼慼焉。

(原文發佈於2022年4月6日)

《失敗者回憶錄》連載目錄(持續更新)

- 題記

- 闖關

- 圈內圈外

- 殺氣騰騰

- 煎熬

- 傷痛

- 動盪時代

- 抉擇

- 那個時代

- 扭曲的歷史

- 先知

- 自由派最後一擊

- 我的家世

- 淪陷區生活

- 汪政權下的樂土

- 淪陷區藝文

- 父親與淪陷區話劇

- 李伯伯的悲劇

- 逃難

- 愚者師經驗,智者師歷史

- 戰後,從上海到北平

- 古國風情

- 燕子來時

- 在左翼思潮下

- 1948樹倒猢猻散

- 豬公狗公烏龜公

- 《蘋果》的成功與失敗

- 怎能向一種精神道別?

- 自由時代的終章

- 清早走進城,看見狗咬人

- 確立左傾價值觀

- 「多災的信仰」

- 最可愛的人即最可笑的人

- 中學的青蔥歲月

- 被理想拋棄的日子

- 談談我的父親

- 父親一生的輾轉掙扎

- 父親的挫傷

- 近親繁殖的政治傳承

- 畢生受用的禮物

- 文化搖籃時期

- 情書——最早的寫作

- 那些年我讀的書

- 復活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章 之二

- 不可缺的篇章 之三

- 不可缺的篇章 之四

- 不可缺的篇章 最終篇

- 沒有最悲慘,只有更悲慘

- 歸處何方

- 劉賓雁的啟示

- 徐鑄成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的記憶

- 左派的「社會化」時期

- 伴侶的時代

- 那些年的太平日子

- 香港歷史的轉捩點

- 福兮禍所伏

- 香港輝煌時代的開始

- 我們是甚麼人?我們往何處去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》創刊背景

- 脫穎而出

- 覺醒,誤知,連結

- 非常有用的白痴

- 有用則取,無用則棄(非常有用的白痴之二)

- 中調部與潘靜安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近絕對權力的亢奮

- 無聊的極左干預

- 從釣運到統運

- 那年代的台灣朋友

- 統一是否一定好?

- 台灣問題的啟蒙

- 推動台灣民主的特殊角色

- 中共體制內的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革締造中國的今天

- 極不平凡的一年

- 批判極左思潮

- 民主假期

- 裂口的開始

- 太歲頭上動土

- 愛荷華的「中國週末」

- 1979年與中共關係觸礁

- 那幾年,文藝的沉思

- 愛荷華的平和交鋒

- 從認同到重新認識中國

- 九七覺醒

- 美麗島大審對我的啟示

- 從事媒體一生的座右銘

- 念茲在茲要記下的輝煌

- 香港前途問題帶來的恐慌

- 從來沒有「民主回歸」

- 和許家屯的一次交鋒

- 牢記至今的一段話

- 從創辦到離開天地圖書

- 《七十年代》和天地分道揚鑣

- 「庚申改革」的流產

- 中共幫我們洗脫左派色彩

- 與徐復觀先生的兩年交往

- 徐先生的臨終呼喚

- 「愛國是無賴的最後防線」

- 守護我們的心智

- 江南案的考驗

- 專權政治逆轉的里程碑

- 「李匪怡」和《香港1997》

- 一國兩制的根本問題

- 港人治港只是誘餌

- 「京人治港」是否較好?

- 「基本煩」和霎眼族

- 與勞思光的交往

- 不受術數擺佈的勞思光

- 在德國的訪問的感觸與認知

- 在新加坡初識黃春明

- 首次踏上台灣土地

- 第一道晨光

- 無意中成了「動亂的醞釀」

- 獄中老人成就一名奇才

- 六四的記憶與感受

- 中國,一口活的「官財」

- 我曾愛過這四十歲的女人

- 中共高層第二代揭露的內幕

- 內幕之外

- 《九十年代》台灣版創刊

- 江澤民施計過關保位

- 我的愧

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐