南山基督教墓園記--臺南墳遊(一)

走進南山公墓

過去研究香港基督教墳場時,深深體會到墳場這獨特的空間具有深厚的歷史意義及人文價值。近年開始學習認識臺灣的墳場,曾先後到訪復活山莊、淡水馬偕墓園、陽明山公墓、六張犁公墓(回教公墓、戒嚴時期政治犯墓區)、大直天主教公墓及基隆法國公墓,都集中在臺灣北部。早前長老教會檔案館盧啟明牧師推介一定要到臺南南山公墓的基督教墓園看看,並指臺南市政府的都市變更計劃,有意遷拆南山公墓。蒙其牽引,認識了民間守護南山公墓的行動者阿晃(守護南山公墓教師應援團),促成是次認識南山公墓之旅。

本擬於6月上旬南下,沒想到因生病而延期,最後確定8月初的行程。不巧近日臺灣中南部暴雨,不禁擔心會否要再度延期。周六早上出發,臺南因暴雨而停班停課,於是趕緊在便利商店購買雨衣。高鐵南下到臺中時沿途仍是陽光普照,但過了嘉義便烏雲密佈。抵臺南時,幸好只有微雨。跟吳慈恩牧師午飯一聚後,便到臺南神學院校友會館安頓。翌日早上,又是市政府宣佈停班停課的一天,阿晃開車載我到位於南區的南山公墓,並相約其他守護南山公墓的行動者一起(東門巴克禮歷史教育推廣協會總幹事新元、守護南山公墓青年陣線琬晴及紀錄片晃維導演),先後到訪長老教會基督教公墓、聖教會墓園、天主教南寧堂墓園。下午,我們又到同樣受都更影響面臨清拆的「二王基督教墓園」(在臺南永康區),並蒙基督教墓園自救會的教會牧者跟我們講解。回程到火車站途中,更順道看看附近的天主教永光墓園。

南山公墓面積達一百公頃,位於昔日臺南城府區內,歷史可追溯至四百多年前,內有明鄭、清代、日治及民國時代的漢人墓塚,可說見證了古城的歷史變遷。除了漢人墓區外,也有基督教長老教會、聖教會及天主教的墓區。基督教墓區設於日治後期,現時見到一些19世紀至戰前的墳墓,原來在1943年左右遷葬至此。

從墓園看宣教歷史與近代臺南發展

當日見到最早離世者,是一位1891年8月出生不久即夭折的英國女嬰(「大英安二女之墓」)。她是開設新樓醫院的長老教會醫療傳教士安彼得(Peter Anderson, 1879-1901)之女兒。

此外,也有1892年7月離世英國長老教會傳教士盧加閔醫師(Dr. Cavin Russell)、1894年6月離世的英國長老會傳教士涂為霖(William Thow)。

當然,不能不提對南臺灣宣教作出重大貢獻的巴克禮(Thomas Barclay, 1849-1935)之墓。巴克禮於1875年來到打狗(高雄),是臺南神學院的創始者,後又發行首份臺灣白話字(羅馬字)的《臺灣府城教會報》,至1935年離世,在臺灣服事長達六十年之久。

至於女傳教士之墓,現存宋伊莉莎伯(Elizabeth B. Ferguson, 1868-1901)、高哈拿(Hannah Connell, 1905-1931)、萬真珠(Margaret Barnett,1859-1933)、盧仁愛(Jane A. Lloyd,1870-1933)及巫瑪玉(Marjorie A. Brooking, 1906-1934),均委身於醫療及教育工作。其中高哈拿是首批來臺的女傳教士(來自加拿大長老會,先在淡水服事,後轉至南部),而巫瑪玉則是抵臺後在彰化基督教醫院服務不及一年,即感染熱病離世。

上述長老教會傳教士,最初均葬於大北門三分子墓地,在日治後期因日本政府要求,於1943年轉葬至南山公墓內的基督教墓園。現存這些與長老教會有關的傳教士墓,就個人而言,正好述說一批領受上主呼召而投身海外宣教的青年人的生命故事;在宏觀臺灣基督教史上,也見證長老教會在臺南宣教工作的發展,並因著他(她)們在不同領域(教育、女子教育、神學教育、醫療、文字出版、宣教)的投入與委身,譜寫出自19世紀至20世紀間,臺南步向近代化的歷史。

見證基督教本土化的歷程

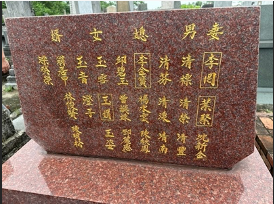

除了長老教會傳教士外,公墓更是大量本地牧師及信徒安息之處,見證了長老教會本土化的歷程。不少學者指出,家族在長老教會發展過程中扮演重要角色。我們也可從墓碑的後代落款中窺探出來,成為族譜以外另一活史料。在墓園中見到高家(高長傳道,即高俊明〔長老教會總幹事〕祖父)、林家(林百萬長老,即蕭清芬〔臺南神學院院長〕生父。清芬出生後因生母離世,林百萬被蕭家領養。現時林百萬墓的後代落款仍可見「清芬」、「美琴」(清芬之女)的名字。蕭清芬安息後,與養父母同葬)、龔家、蕭家等墓碑。

同時,在社會不同領域作出貢獻的本地信徒,如實業家劉瑞山、醫學家(社會活動家)韓石泉等,也在不同角度呈現教會與社會的關係。

承載苦難與創傷的歷史

南山基督教墓園除了完整地保留長老教會在臺南的宣教歷史外,也默默地承載著二二八及白色恐怖時期的苦難與創傷。其中「林媽選家墓」上的題詞,是林茂生於1943年所撰,提及家族先祖由漳州渡海來臺,後至媽選一代舉家奉基督教。林媽選育有一子名林燕臣,即林茂生之父。林媽選等人原葬於大北門,自1943年遷至南山,乃重立「家墓」。林燕臣(1859-1944)是清秀才,由巴克禮施洗,後被按立牧師,曾於臺南神學院任教。為「家墓」撰詞的林茂生是林燕臣之子,生於1887年,1916年取東京大學文學士,1926年獲美國哥倫比亞大學頒予哲學博士,是臺灣首位在美取得博士者。戰後任國立臺灣大學教授(兼代理文學院院長)。1947年二二八事件後,有人曾勸林外出避險,但他回答:「我一生沒做過什麼非法或敗德的事,為什麼要躲起來?」。結果,3月11日他被國民黨特務帶走後失縱,離開時仍身穿睡衣,自此下落不明。其後人至2025年5月始向臺北地方法院聲請死亡宣告,6月20日裁准。在「失蹤」78年後宣告死亡,屍骨無存,「林茂生」三字,仍是這段臺灣痛史一個令人無限惋惜的名字,述說一代菁英如何被強權吞噬的悲情與無奈。

墓園內另一個跟白色恐怖有關的名字是施水環(1926-1956)。她在臺北郵電局服務時,被指參與「匪黨外圍組織之青年民主協進會」(「臺南郵電支部」),於1954年7月19日被捕,囚於臺北軍法處,至1956年7月24日被槍決。在囚期間,共寄出68封家書,述說對家人思念,並表達對上帝信靠,「祈求上帝的恩愛降臨,救我們合家人脫離苦難」。獄中文稿同樣流露對上帝的信心:「我們一切的需要,我們一切的困難,我們一切的試煉,只要相信神的大能和神的愛,樣樣都可以過去的。」據悉,施水環原非葬於南山公墓,乃其姊施寶治於2003年離世後,將其骨灰一起合葬。

葉盛吉(1923-1950)也是白恐的受難者。他在1943年赴日本留學,1945年考進東京帝國大國醫學部。日本戰敗後回到臺灣,進入臺大醫學院繼續學業。二二八後思想開始左傾,加上對國民黨不滿而加入共產黨。1949年臺大畢業後,進入臺大醫院實習,並於12月與摯友之妹郭淑姿結婚,岳父是長老教會長老。1950年5月29日,以涉及參與匪諜組織叛亂罪嫌被捕。

當葉在獄中得悉太太懷孕,在生死之間對宗教信仰有更深體會,並為即將迎來的新生命而感恩。他在寫給岳父的信上說:「我要將我的一切奉獻給耶穌,感謝神給我的愛。」11月23日,葉在獄中撰陳情信,自述加入中共經過,承認自己年輕無知,誤入歧途,望能換取「自新」活命機會。他又指「可是我自始至終並無顛覆政府的意圖,亦沒有其他暴亂行為」。不過,軍法處判決指他「以非法方法意圖顛覆政府而著手實行」,被判無期徒刑,但最後被蔣介石改為死刑。

1950年10月2日,小生命誕生。葉知悉後,於10月14日在小本聖經上寫下:「禱告蒙主的憐憫庇佑,平安健康成長!葉光毅。一九五○.十二 上午。九.一○ 1950.10.感謝上帝,淑姿於一九五○年十月二日安產。蒙主賜一個男孩子。願主同在。阿們 1950.10.14」。1950年11月29日,葉盛吉在馬場町被槍決,當時身上綁有這本小聖經。遺腹子葉光毅未見過父親一面。2004年5月,郭淑姿離世,將葉盛吉的骨灰移入合葬。

多元文化的墓碑

基督教墓園以信仰作文化載體,一般呈現濃厚宗教元素及藝術風格。長老教會傳教士的墓碑,維持了典型的西式風格(如巴克禮墓採用克爾特十架,Celtic cross)。但由於臺灣的日治背景,墓園內也有不少和型墓石。但我們也見到日式與基督教結合的嘗試,既保留了和型石製長方柱體形態,又加上十字架的信仰表達。

值得留意,墓園內也有不少與貝律銘設計東海大學路思義教堂(Luce Chapel)的「祈禱的手」形狀相似的墓碑,相信是臺灣基督教墓碑的獨特形態。

此外,個別墳墓又鋪上不同造形的馬賽克磁磚,又有一些以教堂及房屋形態的墓塚,在在呈現出具多元特色的藝術格局。

開發vs保育

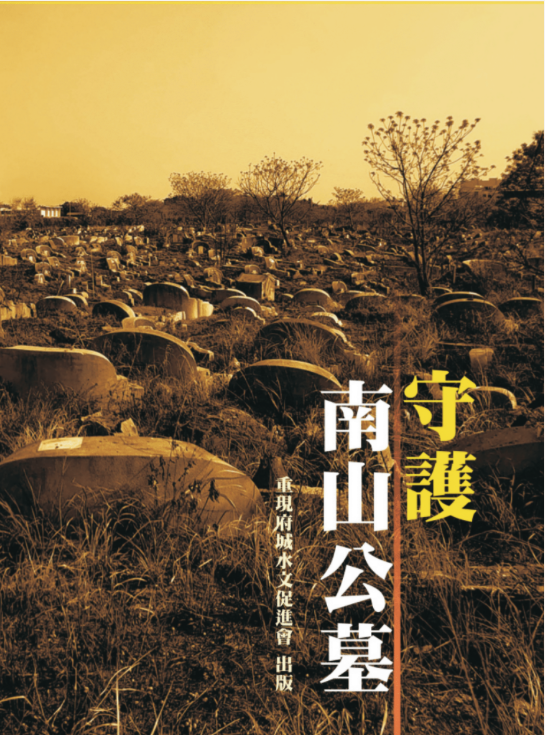

匆匆一遊,深深感受到南山基督教墓園的深厚價值。同時,此行也認識了臺南民間守護南山公墓的行動者,自2017年來通過一系列活動(如講座、研習工作坊、公墓巡禮等),致力向市政府及公眾揭示公墓的人文底蘊(2025年2月更結集出版《守護南山公墓》一書)。不過,今年5月,臺南市文化資產審議會對民間團體提報南山公墓全區列為文化景觀案進行審議,最後以13比1 的懸殊比數下,作出不予登錄的決定。開發規劃如箭在弦……

開發與保育誠然是許多城市均無法迴避的爭議,受發展至上的思維影響,土地及空間的價值往往被約化至經濟層面,破舊立新的規律,將原有的人文底蘊排除及邊緣化。在開發背後涉及的經濟利益主導下,民間保育聲音動輒被視為發展的阻力。所謂兼顧歷史保存與城市發展的說法,最終都以犧牲前者為結果,文化淪為點綴花瓶。容不下南山公墓的臺南,拆毁的又豈只是數萬座見證古城變遷的墓碑?

有關天主教墳園及二王基督教墓園,待另文再續。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!