阿彼察邦與自由主義敘事的裂隙:聖人運動、森林政治和依善記憶

撰文 | 小報

編輯 | 子樹

前言:只作為分析話語的依善

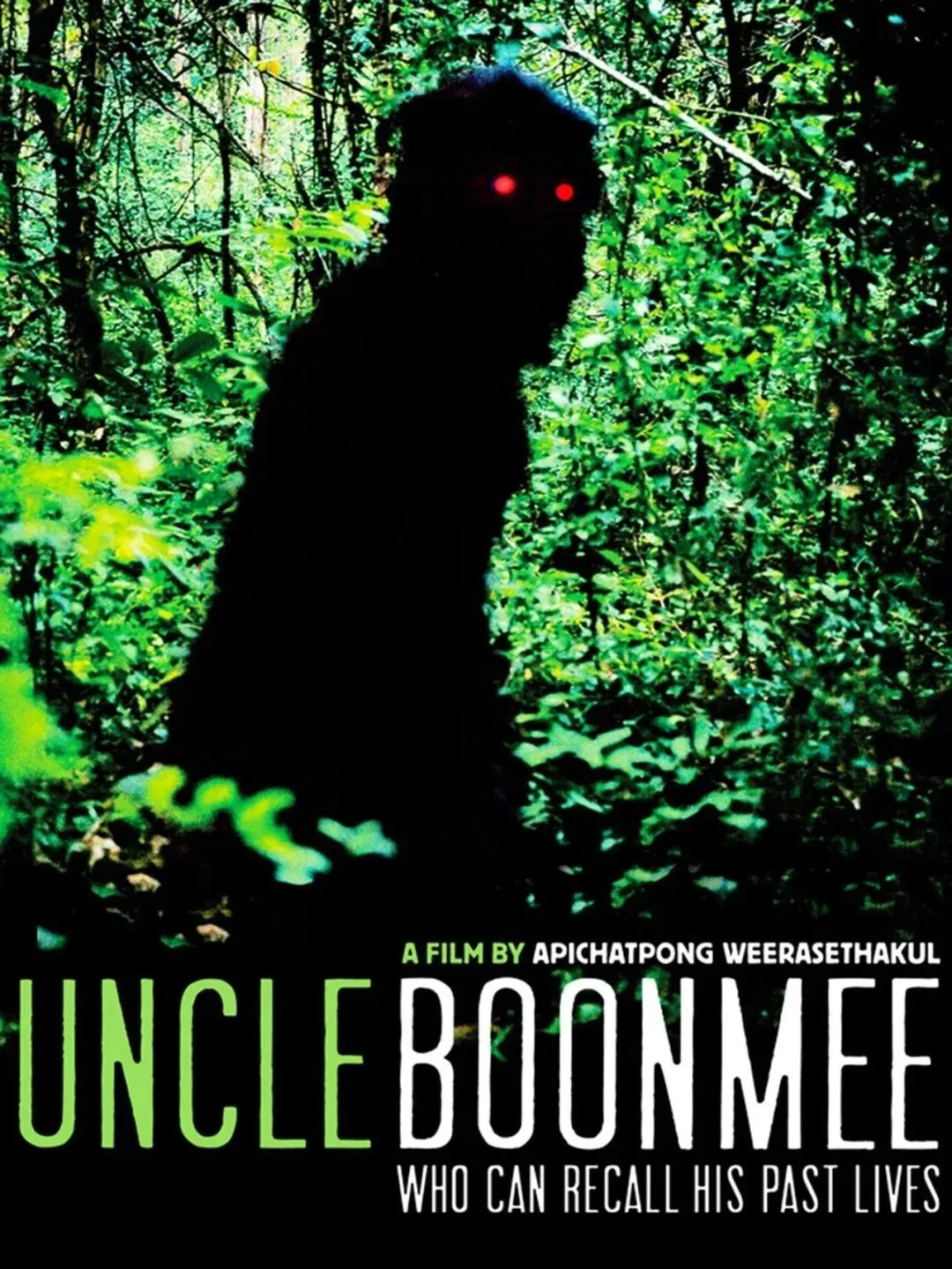

泰國導演阿彼察邦·韋拉斯哈古(Apichatpong Weerasethakul)來自孔敬——東北部依善(Isan)地區的主要城市之一,他以對記憶的影像化處理而著稱,作品多紮根於依善,在模糊現實與幻境的邊界中展開。其中《能召回前世的布米叔叔》(Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives)曾於2010年獲得戛納電影節金棕櫚獎。

阿彼察邦的作品常常流露出邊緣民族的立場,同時因為超現實主義表現手法對“真實”的批判,電影評論界稱讚他為“民族誌電影重新找回關鍵姿態”[1] 。但在這些評論中,如何具體地把握依善地區的歷史意識卻不在討論範疇內,它們對阿彼察邦鏡頭中的幽靈和神像的分析往往是去歷史化的。

比起討論依善具體的政治背景和歷史語境,學者們將電影分析與德勒茲、生態哲學理論和現代性等理論互動。「依善」這個詞在許多論文中以背景板的角色存在,它幾乎只佔據話語空間(Discursive Space)。因此本文的第一個行動是,通過討論依善地區的具體政治歷史脈絡以觸達阿彼察邦電影中反射的宇宙觀。

儘管影像創作的合法性和敘事權並不需要根植於地區的歷史和生態,但是影像是對歷史文化元素的重新配置,因此理解依善地區的歷史文化框架有助於觀眾理解「地方」在阿彼察邦電影中的位置,以及森林與鬼魂是如何作為承載記憶的媒介參與影像實踐。

在此基礎上,倘若我們認為阿彼察邦的電影對泰國的邊緣地區(依善)有所關照,那麼有一個疑問便會浮現。用David Teh的話說:“阿彼察邦保持著某種矜持,不願與自由人文主義價值觀的尺度打交道,這使得人們試圖從他的作品中解讀世界主義政治的努力受挫。 ” 的確,阿彼察邦擅長用一種“庸常感”[2]來衝散觀眾的政治期待。

因此,本文處理的第二個問題是,如果阿彼察邦的電影常常因其反映依善的地區記憶和邊緣性而得到稱讚,那麼又要如何理解他的電影從未直接參與地區政治表態?換句話說,我們應該如何把握阿彼察邦的影像和泰國地方之間的關係?

依善位於泰國東北部,這個詞在泰語裡就指東北方。依善是泰國最大的地區,人口占全國三分之一,然而經濟產出卻只佔全國GDP的十分之一左右。儘管泰國以旅遊業聞名,但是位於呵叻高原(Khorat Plateau)的依善卻少有遊客。該區域地處昭拍耶河流域以東,湄公河以西,與老撾接壤。文化上,東北部與老撾更相似,19世紀以前,今日依善的多數居民被視為“老撾人”,他們使用的語言,即現在所謂的“依善語”,本質上是老撾語的一種方言。

P.1 存在於老撾和曼谷之間的依善

17世紀之前,老撾和暹羅之間的依善地區並沒有明確的政治主權,長時間處在地方自治的狀態。到了19世紀初,暹羅朝廷將東北部的部分公國劃入到自己的統治範疇,以換取地方統治者上繳的貢品,不過地方自治還是很大程度得到了保留。然而,英法殖民地的擴張令暹羅朝廷開始加強對東北部的泰化。19世紀70年代開始,法國在東南亞地區擴張,他們聲稱老撾屬於印度支那帝國,這促使當時的朱拉隆功國王不斷加強對暹羅周邊地區的統一。

到了19世紀80年代末,法國統治越南後開始進入暹羅控制地區,也就是如今的老撾境內,1893年法暹戰爭爆發,與老撾接壤的依善成為關鍵軍事地域。戰爭的結局是暹羅同意簽署法暹條約,將湄公河左岸領地,也就是老撾的領土主權割讓給法國。這擾亂了東北地區原本的政治生態和民眾生活,使該區域的政治結構變得複雜而混亂[3]。

不難看出,泰國社會長期存在對東北地區的結構性歧視,由於經濟差距、語言和文化的隔閡,曼谷精英階層常常視前來務工的依善人為“鄉巴佬”。為了謀求生存,依善的農村人不只是流向曼谷,也構成了龐大的跨國勞工群體。從上世紀70年代起,大批來自東北的泰國人前往沙特阿拉伯務工,到90年代中期,臺灣、新加坡和日本也成為了東北人的主要目的地。值得注意的是,依善在老撾和曼谷之間一直謀求著自己的政治地位,逐漸形成了地區主義的面貌。21世紀初,這一地區成為支持前總理他信·欽那瓦(Thaksin Shinawatra)的草根政治運動聯盟——紅衫軍(UDD)的主要基地。

P.2 Phu Mi Bun運動和影像的非表徵性

“在記憶中,時間線變得糾纏不清,並在自己身上折回。這樣的複雜性構成了我們的生活,定義了我們的經驗。”

————Richard Terdiman

1894年前後,暹羅朝廷在東北部開始實施省級集中管理計劃。過去的Hua Muang,也就是擁有相對自治權的主要小公國,被認定為Monthon(中央集權的總督區)。1767年到1882年間,老撾地區共創建了145座Hua Muang,其中大部分位於呵叻高原,這些領地規模不大,但具有較強的自治權,統治者屬於當地貴族。集中管理計劃實施後,Hua Muang的行政權集中到朝廷內政部,與此同時老撾的Hua Muang被分為四個部分,每個部分都有自己的皇家專員。

至此,中央與自治領地之間的行政間距被嚴重縮小。朝廷派駐專員以國王的名義在這些新的省級地區掌權,這種政治改革在當地人看來是一種變相的軍事佔領。暹羅官員集中了稅收權力,稅收變得更加嚴格——人頭稅被強化,商稅品種增加,同時對強制勞役和土地登記的管理也越來越嚴苛[3]。呵叻高原上的地方自治遭到破壞,當地農民的生活發生了許多變化,下面一段記載可以反映當時村民的生活情況:

“買家和賣家都存在,但他們缺乏合法證件。當走失的大象和馬匹被抓到行政辦公室時,它們就會被沒收歸王室所有……民眾不可能在自己的土地上找到工作……由於(民眾)住得離專員很遠 ,所以有一些騙子在政府收稅之前就收取人頭稅。因為(被騙的人)一無所有,他們就完了”[3]

在殖民擴張、行政體制改革和農耕生活條件日益嚴苛的背景下,19世紀末,依善地區出現了聲稱可以消除農民悲慘遭遇的宗教領袖,一些關於末世的傳言隨著吟遊詩人的Mor lam音樂(一種傳統老撾音樂形式,主要講述農村生活)被傳播,各種版本的預言都在訴說一場大災難即將到來:

“在這場大災難中,許多普通的東西都將發生翻天覆地的變化:鵝卵石將變成金銀,而金銀將變成鵝卵石、鉛或鐵;葫蘆和南瓜將變成大象和馬;豬和水牛(尤其是白化水牛或短角水牛)將變成吃人的夜叉(yaksa)、蠶會變成蛇;湄公河沿岸樹木根部的纖維會變成絲綢;森林火焰樹的花會變成紅色染料,用於給絲綢著色”[3]。

在這些預言中,一位被稱作Phu Mi Bun的救世主將會到來。Phu Mi Bun在老撾的佛教傳統中意為“有功德的人”。傳言這位救世主能將農民從混亂和貧困的時局中解救出來。暹羅官員起初面對Phu Mi Bun的報告不以為然,然而到了1902年初,關於大災難和救世主的言說已經盛行到令政府無法忽視的程度[3]。

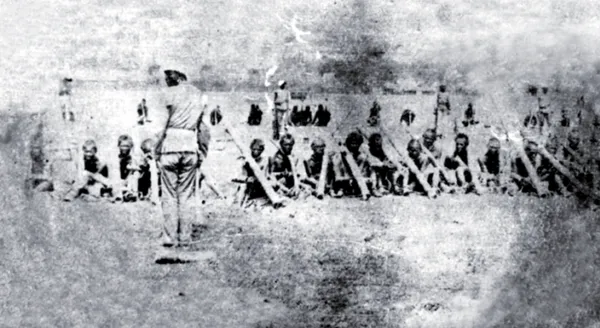

在1900至1902年期間,許多自稱為Phu Mi Bun的領袖發起運動,這些“叛亂”的主要訴求之一是擺脫曼谷和殖民者的統治,恢復地方自治,起義中心位於烏汶叻差他尼(Ubon Ratchathani),依善主要城市之一,位於依善地區東南部的Mun河旁邊。中央政府隨即派遣軍隊鎮壓,在Na Pho縣的戰鬥中,約有三至四百名叛軍喪生或遭處決[4] 。

Phu Mi Bun運動,也稱聖人起義(Holy Man's Rebellion),是泰國東北部最重要的運動之一,它直觀反映了依善和曼谷中心在政治、宗教和文化上的撕裂,擁有強烈的地區宗教色彩。依善深受老撾和緬甸的影響,有著根深蒂固的宗教政治自治記憶[3],與曼谷佛教的精英化特徵不同,依善的佛教信仰嵌入農業生產和社會生活,融合了地方神靈的信仰體系。

聖人起義之後,曼谷中心在推行中央化僧侶體系的過程也受到過來自東北部和北部民眾的抵制,其中以泰北僧侶克魯巴·斯里維猜(Khruba Siwichai)為代表的角色,如今依舊是影響泰北地區主義的符號。這種宗教上的差異,是理解以信仰為媒介的地區表達的基礎,聖人運動展現了東北人通過宗教實踐對國家政治的回應。

在一場以籌集資金恢復依善聖人起義歷史研究為目的的放映會研討中,阿彼察邦指出“我們今天所做的也是為了尋找依善的記憶,這是為了尋找新的東西。對於來自泰國的我來說,真正找到自己是誰非常重要。”[5]這裡的“記憶”一詞不是學術用語,思考過聖人起義的歷史後,就不難發現阿彼察邦一些電影劇本與Phu Mi Bun末世預言的共鳴。

在這些末世預言中,自然不再按照以前的秩序運行,生命之間的邊界開始混淆——植物變為動物,物質之間彼此轉換。這種對世界變幻無常的理解,正是阿彼察邦鏡頭下世界的縮影,這在《能召回前世的布米叔叔》中表現得尤為明顯:布米失蹤多年的兒子以紅眼鬼猴的形態在夜色中歸來,講述自己在森林中的旅程;此外,布米回憶前世時,說自己曾是一頭水牛;之後,公主與鯰魚交歡的片段,更是通過突兀的敘事斷裂,直接展現了自然秩序的顛倒。

類似的呈現貫穿了阿彼察邦的創作生涯,例如,《戀愛症候群》(Syndromes and a Century,2006)藉助珍這個角色,講述鵝卵石變成金銀珠寶的故事;《熱帶疾病》(Tropical Malady,2004)中,Keng的戀人Tong在電影后半段化身為老虎,與Keng在叢林中互相追蹤;在《湄公酒店》(Mekong Hotel,2012)中,人物則化身野獸的姿態啃食動物心臟。

阿彼察邦直白地呈現出物質與物質之間、生命與生命之間的轉化和輪迴,或者說一種不穩定性。恰是這種呈現(present),而非再現(represent),使他的電影常被誤會為“晦澀難懂”,因為觀眾一定程度上傾向於將這些模糊的故事視為等待被解讀的隱喻或表徵(representation),而非組成依善的現實。

在這類影像觀看經驗中,觀眾無法用傳統「主體-客體」的邏輯去“理解”角色或情節,而是被拖入一片遊移不定的感知地帶。對邊界和穩定的拒絕賦予了影像一種非規範化的表達:他拒絕固化的身份,尤其是以人為中心的時間和空間,這是不同於經典電影語法的視覺嘗試。

觀眾不再是那個能看懂、分類、產生評論、獲取意義的主體,而需要在這些不加解釋的影像之間不斷折返自身在觀看中產生的感知。想要“理解”角色幾乎不可能,因為角色不再以臉譜化方式存在,同時也難以找到他們心理學層面的動機。就像布米變成鬼猴的兒子布松,他自身也無法知曉自己在叢林中究竟發生了什麼。所以,或許用“角色”稱呼他們已經不再合適,觀眾只能與這些形象一起在叢林和餐桌旁遊蕩。

這種對於“穩定邊界”的拒絕,實際上延續了依善地區長期以來的感知模式。如前文所說,聖人起義並非只是政治反抗,更是一種對現實失序的感知形式。聖人起義被鎮壓之後,暹羅政府認為這些騷亂源於東北人的無知,他們不願承認這是東北人“在其獨特的佛教傳統中找到了對泰國國家權力行使的道德批判”[3]。

即便到了20世紀70年代,泰共在東北農村運動的失敗,也在一定程度源於這些革命精英懷著改造的目標,卻拒絕認真參與到當地農村上座部佛教傳統的社會文化與信仰經驗中[3]。由此可見,尊重地方性的知識結構與感知方式,是觸達依善這個地方的前提,在這個意義上,阿彼察邦的電影對觀眾感知的召喚區別於現代理性精神預設的敘事,實現了對依善精神世界的召回,將那些自由流動的經驗重新納入可感知的範圍。

這種區別於現代理性的經驗離不開其拍攝技法的獨特性。在主流電影中,鬼魂和神靈作為超驗存在顯現時,往往需要通過複雜的鏡頭調度、聲音暗示和氣氛渲染來強調它們與現實世界的斷裂感。但阿彼察邦的電影敘事和視聽語言摒棄了將宗教符號化、隱喻化的處理方式。依善地區萬物有靈的世界觀不再被簡化為現代理性的對照組以批判某種現代官能症。在他的鏡頭下,精神世界與所謂“現代”世界之間並沒有明確分野,二者平起平坐,有時也交融。

譬如在《能召回前世的布米叔叔》中,阿慧鬼魂的出現和消失直接通過淡入、淡出呈現,而不是使用溶鏡等技巧來轉場過渡;青年僧侶的兩個“分身”也毫無預兆地出現在同一個畫框中;在《幻夢墓園》(Cemetery of Splendour,2015)裡,被祭拜的仙女以普通女子的形象現身,擁有人類女子的面孔和衣著,與珍坐在一起自然交談......這些技術上的處理都在強調一種「並置」——鬼魂與現實並置,神靈與肉身並置,時間與空間並置。

總之,阿彼察邦的影像不再將神靈和鬼魂視為表徵和中間人,以傳達某種人本主義或進步主義的敘事意圖;相反,他致力於探索一種“非表徵的政治與美學”(politics and aesthetics of non-representation)[1],將鬼魂作為現實存在的延續,喚起觀眾的直覺性感知。這種去象徵化的手法,與聖人起義中村民將Phu Mi Bun視為真實的、可介入他們日常生活的行動者(actor)相呼應:救世主不是未來時空裡的一個象徵角色,而是存在於當下時空,能夠直接回擊暹羅朝廷和殖民者的壓迫,召喚起行動參與。

P.3 森林:尚未被消化的空間

如果說阿彼察邦的作品致力於喚起依善地區的感知方式與宇宙觀,那麼這些感知最頻繁發生與顯影的場所,便是森林。森林和鬼魂,是阿彼察邦電影中兩個無法被忽視的元素。選擇森林作為敘事發生的空間並非偶然,植根於現今東南亞地區的前現代宇宙論認為,自我的本質就在森林中飛翔[6]。 此外,森林也有一些負面形象,例如“去森林”不僅指涉字面上的進入林地,也可能意味著如廁或前往墓地。森林因此成為野獸、幽靈、精靈以及“未開化”部落的棲居之所,標示出與文明社會相對的他者空間[7]。

要解釋森林在阿彼察邦電影中的位置,就必須先了解依善地區有關森林的歷史,因為森林引發的爭議如今依舊影響著東北人的政治訴求。從泰共武裝鬥爭到1976年10月6日的曼谷血腥事件,在暴力與清洗的陰影下,森林一度成為僧侶、逃亡學生以及邊境活躍的紅色力量的避難所與政治空間。此外,20世紀末由東北部森林僧侶主導的生態運動,揭示了佛教倫理如何被地方社群用來對抗國家主導的資源開發邏輯。這一切都構成了理解“森林”在阿彼察邦影像中所處位置的歷史基礎。

在依善的政治地理中,森林並不僅僅是自然環境,更是國家與異議力量爭奪空間控制權的場所。首先,由於東北部和曼谷中央的緊張關係,早在20世紀30年代,該地區就遭受過 “共產”的指控。1932年的曼谷政變給泰國帶來了君主立憲制,1933 年,保皇派軍事領導人博瓦拉德吉王子(Prince Boworadej)率領其下屬部隊從呵叻出發,反抗政變領導人的政府。有資料證實,東北部的一些當地領導人支持這次叛亂[8]。在叛亂失敗後,曼谷中央逮捕了參與反叛的東北部人民,並指控其為“共產主義者”。這是東北部第一次因為左翼活動被中央鎮壓,儘管很大程度上是被戴上的罪名而非實際情況[3]。

事實上,雖然胡志明曾在泰國東北部,比如烏隆(Udon)和沙功那空(Sakon Nakhon)開展工作,但泰共於1942年才成立,60年代前其活動大部分由泰國中部或者南部的華裔泰國人領導,並無東北人的身影[3]。直到60年代中期,泰共在東北部湄公河附近開始招募村民,1965年,東北部才發起了少量的武裝鬥爭,他們常常在森林中活動,也被稱為森林士兵。

在官方看來,這些藏匿於林間的游擊隊是對秩序的威脅,因此多次深入林地展開清洗。《能召回前世的布米叔叔》中也提及了叢林中發生血腥事件:珍回憶起自己的父親被派往叢林獵殺“敵人”,而父親選擇獵殺野獸,最後在森林中學會了動物的語言。到了20世紀70年代末,柬埔寨的大量難民逃亡到依善,他們帶來的紅色高棉故事令東北民眾感到不安[3],給森林中的活動蒙上了一層陰影。

除了泰共的影響,加劇東北地區與曼谷分裂的事件之一還有曼谷學生的抗議運動。1973年曼谷的學生走上街頭抗議當時的他儂·吉滴卡宗(Thanom Kittikachorn)總理,要求其下臺,並釋放之前被捕的全泰學生中心組織中的抗議者。10月14日,流血事件發生。為了結束血腥事件,當時的國王普密蓬(Bhumibol Adulyadej)召見他儂入宮,事件最後以他儂流亡國外而平息。之後泰國贏來了三年短暫的民主時期,民主議會重新召開。

然而三年期間,在反共的危機感和對美軍撤出的爭議中,泰國左右翼的矛盾逐漸激化。1976年,軍方再次發動政變,對參加抗議抵制他儂回國的學生施加迫害。並於1976年10月6日對學生展開清洗。之後,泰國國會解散,短暫的民主窗口破碎,發生於10月6日的血腥成為了泰國曆史上的一道傷痕。一些參與運動的學生選擇逃亡到叢林,並加入武裝鬥爭。直到1978年9月,江薩克·查馬南(Kriangsak Chomanand)總理宣佈大赦1976年10月6日被捕和被指控的人員,這些隱入叢林學生才得以重返城市社會[3]。

由此可見,森林是理解泰國東北部的重要空間。上世紀70年代的東北部叢林是各方勢力交錯其中的場域,殖民者、軍政府、泰共和學生都在其中行動。叢林被聯想為冷戰後的歷史殘垣斷壁[6],代表邊緣,承載著暴力的餘溫。但是,阿彼察邦並不致力於再現歷史事件,他始終沒有在電影中表達立場與訴求。比如在《能召回前世的布米叔叔》中,距離這段歷史最直接的一次表達是布米叔叔躺在木板上,掀開衣服露出因為腎病而需要隨身攜帶的透析管,說:“腎病就是我的報應,我殺了太多泰共”,但這個話題並未深入展開,緊接著珍說:“但你是為國家剷除,是吧”,隨後二人又聊到珍的父親便結束了對話。

不關注事件,而是將目光投向空間,這是阿彼察邦慣用的策略。事件已經過去,但是空間和記憶依舊存在。1970年代的事件,已被歸類、討論、消音過許多次,阿彼察邦要做的不是在這個框架內“補充”或“再現”所謂邊緣的聲音。他將鏡頭擴大到「環境」,希望表現不同空間中人的能動變化。為什麼這樣做?這麼做帶來了什麼新動態?成為了這篇文章最直接的問題。

本文的觀點是,空間的開放性能夠打破預設的邊緣社會性,從而以一種新的方式參與到地區記憶,而不是單向度地預謀一個被邊緣化的社區形象。阿彼察邦的影片核心顯然不是刻畫依善在泰國國家中的邊緣地位,他擅長以參與的方式描繪地區形象,以及這種形象與空間的緊密關係。正如Sarah Pink所說的,空間中具有更多的偶然和活躍的東西[9],因此觀眾接受起來會感受到相當程度的未知發生。阿彼察邦被森林的活躍吸引,他曾在接受放映週報的採訪時聊到:

對我來說,叢林的意義有兩個:第一,它是一個起源、人類的家,我們的祖先過去居住在叢林中,他們可以瞭解自然的語言,像是鳥、猴子、風的語言等等,他們生存在古老的秩序裡。但現在我們不瞭解了,我們以一個遊客的姿態進入叢林,叢林變成了一個奇異的(exotic)地方,有時候使我們感到恐懼。所以我都會帶演員回到叢林之中,回到過去,沉浸於歷史和動物的內在之中,同時釋放自己。[10]

就像是在敘事的場景選擇上,《能召回前世的布米叔叔》最重要的情節之一——布米的死亡,阿彼察邦設計在森林中完成。布米預知了自己死亡,他認為自己的病是殺了太多泰共的報應,在隨後的畫面中,他告訴珍和小董:“是我該走的時候了”,然後畫面便切到一行人走入叢林,阿慧在前方帶路,珍和小董跟在布米身後。布米在路程中變得越來越虛弱,與此同時,代表著死亡的鬼猴感知到了這份虛弱,漸漸聚集跟隨在人物附近。一行人在黑暗中來到了一個洞穴,布米說這是自己前世出生的洞穴,然後在這裡完成了死亡。

這一段落也直接呈現了阿彼察邦對記憶的態度。布米在前世出生的地方死亡,完成了時間和空間的輪迴,記憶不再以線性區分“過去和“現在”。布米死後,阿慧的亡魂也消失了,這回應了阿慧所說的:“鬼魂記住的不是地方,而是人。”記憶是一種現在的過去(present past),這一抽象的存在,通過鬼魂的顯影和消失被影像化和具體化。

阿彼察邦選擇空間、而非事件,意味著把記憶從“誰對誰錯”、“事件發生了什麼”這類敘事中抽離出來,轉而強調空間中存在的多重關係。在布米走向死亡的路上,鬼猴、亡魂、人和森林沒有被分為明確的主次角色,它們並存且交錯。死亡不是固定的節點,而是在環境變化中的過程,觀眾能隨著鬼猴的聚集和布米的步伐與呼吸聲感受到死亡的過程,直到進入像子宮一般的洞穴,一切變得靜謐,也無法再用傳統的情節線索來追蹤角色命運,只能隨著空間的變化逐漸體會生命、記憶和消失之間模糊而複雜的聯繫。

森林之所以能作為容納這一變化的空間和捕捉記憶的完美場址,是因為它尚未被現代性打擊,也尚未被博物館化。現代性和記憶危機引發了記憶研究的熱潮,Pierre Nora在1989年的著作《記憶之場》(Les Lieux de Mémoire)中對記憶危機的描述是,自發的記憶已經被檔案化的歷史所替代[11] 。以泰國為例,在森林之外,工業的發展和泰國現代國家的建立造就了另外的敘事。

烏隆他尼(Udon Thani)市中心的博物館展廳中,驕傲介紹著泰國是未被殖民過的東南亞國家,卻閉口不談1893年法暹條約的簽訂導致當時的老撾在湄公河左岸的領土被劃分給法國殖民者,老撾和泰國東北部的邊界自此確立,許多家族被分裂在河流兩端。步入發展時代後,政府通過渲染髮展主義,將依善地區描繪為等待救贖的落後區域,此外,包括鑾披汶·頌堪(PhiBun)政府在內的政治家一直以來對依善政治代表的鎮壓和屠殺限制了該地區的表達。

而在森林中,現代性的辯題消失了,國家敘事尚未能入侵這一場所。這是一個讓人感到眩暈和迷惑的地點,變成老虎的戀人與士兵在森林裡互相追逐,走向死亡的布米大叔在這裡找到自己前世出生時的洞穴,是通往消失的宮殿的入口。森林模糊了地界、靈與肉,時間在這樣的空間裡顯得沒有流速。這是一個還未被現代性消化的歷史場景,正是如此,它才能承載亡靈和鬼猴的遊蕩,就像因追捕而逃入森林的村民、政治家和學生們,曾在森林中游蕩數年。

阿彼察邦雖然並未重現泰國上世紀70年代森林中的複雜歷史事件,但在影像創作中永恆賦予著森林本身強烈的存在感。通過聚焦未知,森林不再是官方歷史的陳列品,也不是被規範化的地方文化遺產,而是一個允許差異、模糊和多重故事並存的地方。

P.4 東北部的生態運動

在泰國進入“發展時代”之後,國家與資本加速向邊緣地區滲透,圍繞著森林的爭議不斷出現。據世界銀行估計,從1973年到2014年,泰國的年均森林砍伐率約為0.6%,每年約有14萬公頃的森林被砍伐。有數據展示,1952 年,依善地區 60% 的土地被森林覆蓋,到 1973 年降至 28%,1988 年再降至 14%[12]。在國家治理、土地權屬和資源開發的鬥爭之中,森林成為了國家發展主義的象徵,也成為了東北人開展生態運動的重要現場。阿彼察邦的電影創作,也是在這種生態政治的影響下展開的。

《戀愛症候群》是最具代表性的例子之一,片中通過經典的二段式結構,呈現出人在不同社會生態中的能動轉變。影片的第一段由一系列小片段組成,不同角色在鬆弛而靈性的氛圍中交錯出現,人物身份多重、流動,事件也顯得輕盈而散漫。比如,女醫生在追債時,要求欠債人發誓,欠債人卻推辭道:“不發誓行嗎?我怕僧侶”;年輕的僧侶在牙醫診所就診時,聊起自己對歐美音樂的興趣和成為DJ的願望,而牙醫也透露自己是業餘歌手,甚至在治療中停下手裡的儀器,面對著躺在椅子上的僧侶唱起歌來。

後來,僧侶與牙醫在夜市偶遇,醫生贈送了自己的CD,還半開玩笑詢問僧侶是否是自己弟弟的轉世;女醫生也在蘭花養殖場偶遇了珍,珍正在用池塘泥巴塗抹自己的腿,堅信這能治病。自始至終,女醫生與養殖場主間保持著若有若無的曖昧,一切關係都顯得自由、未被定義。

影片到了第二段,同樣的人物出現在截然不同的空間中——一個理性、機械化的醫院世界。與第一段充滿綠色植物的畫面不同,這一部分以大量白色為主色調,環境變得封閉、規整。相同的角色,行為與關係卻發生了微妙變化。

僧人在看病時被醫生歸因其病痛於“想太多”,失去了先前的靈性對話;腿部患病的珍不再出現,取而代之的是在醫院地下室穿戴假肢、孤獨徘徊的病人;血液科醫生冷靜討論一名因一氧化碳中毒而入院的青年,而青年的軍人父親則對他表現冷漠;女醫生與蘭花場主的輕盈曖昧,到了這一段則被替換為男醫生與戀人之間沉默而肉慾化的關係,充滿了被現代生活壓抑著的氣息。

總體而言,在第二段中,角色的靈性身份消失了,他們被固定在單一、制度化的角色中。綠色植物與蘭花的生機故事被工業城市的背景所取代,人際關係也變得規範且充滿隔閡,就連在醫院鍛鍊身體的病人也排列起整齊的隊伍。這種近乎直白的對比揭示了阿彼察邦對現代工業城市發展的批判態度。

這種批判從拍攝技法上也可以反映出來。阿彼察邦的電影幾乎沒有主觀鏡頭,而是用長鏡頭、空鏡、固定鏡頭以及聲音與畫面的錯位組成了電影的大部分場景,這顯然不同於好萊塢以人物為核心的鏡頭邏輯。這種做法,最大程度剔除了以人為核心的空間性,賦予了空間一種非人稱的觀看體驗,使觀眾在不以人為參照的視角中重新感知現代性所破壞的環境與生命狀態。

在接受The Isaan Record的採訪時,阿彼察邦毫不掩飾他對沙立·他那叻(Sarit Thanarat)的批判。沙立是泰國曆史上有代表性的政治家,為了賦予政變合法性,他解散議會,重建泰國的君主制。他在任期間,出臺了一系列政策推行工業化和基礎設施建設。然而這一過程忽視了農村人口的實際需求,大多數資源仍集中於曼谷及中部地區,東北在國家發展中的邊緣地位未得到實質性改變。孔敬(阿彼察邦的故鄉)有一座沙立·他那叻的雕像,以紀念他開創的泰國“發展時代”。阿彼察邦在採訪中說:

“我開始好奇泰國是如何以及為何會走到今天這一步的。我認為每個人都應該瞭解泰國近代史,比如冷戰、反共戰爭,以及美國在鞏固軍警權力方面發揮重要作用的時期,而沙立在其中扮演了重要角色。如果可以為沙立樹立一座紀念碑,那麼這個國家發生其他超現實的事情也就不足為奇了”。[13]

事實上,依善有著豐富的生態政治的歷史。1977年,一部抗議大壩修建的電影《Tongpan》再現了東北部農民的生態性抗議。影片中泰北農民Tongpan受邀參加研討會,討論湄公河上修建大壩的事項。

因為大壩修建,Tongpan不得不離開家園到別處定居,然而由於生活環境惡劣,他們一家難以維持生計。在研討會上,專家和官員偽造出一種虛假的和平,聲稱農民不夠理解發展的全局觀念。Tongpan在輪到自己發言之前就選擇離開會議室,等他輾轉回家時又收到了妻子因為肺結核死亡多日的消息。這部電影展示了以發展為名帶來的資源分配的傾斜,興建大壩,摧毀森林並沒有給依善民眾帶來許諾中的利好,電力只是不斷傳輸進曼谷中央。

在上世紀80年代,一些來自依善的森林僧侶就引導了佛教生態運動。與強調魔法的聖人運動不同,森林僧侶特別強調苦行與自然結合。他們遠離城市和傳統寺廟境,選擇在森林、山野中獨自或小團體生活,通過簡單、嚴苛的生活方式實踐佛陀最初教導的戒律和禪修。森林僧侶這一團體在東北部的村莊具有悠久歷史,早在素可泰時期(Anachak Sukhothai),僧伽羅世系的受戒僧侶根據其世系傳統及其地點或居住偏好就被劃分為林中居士[14]。阿姜曼· 布利達陀(Ajahn Mun Bhuridatto)是依善地區最具有代表性的森林僧侶之一,他因苦修出名,被譽為阿羅漢。一直到20世紀70年代,有關阿姜曼及其弟子的傳記開始在大都市流傳。

東北地區的一些村莊有時會出現兩個寺廟機構,一個是村內的傳統寺廟,另一個是建立在森林中的森林僧侶的居住地。森林寺院(阿姜曼世系的傳承中,約有72所森林寺院)涵蓋了東北至少12省[14]。森林僧侶傳道時鼓勵保護森林,他們也常常斡旋於當地官員與開發商之間。一些森林僧侶會聯合當地被驅逐的村民反對國家對森林的控制,衝突開始不斷爆發。發展到1999年,數千名農村居民佔據了Pak Mun水壩旁邊的土地,抗議國家對原本屬於他們的森林和水源的侵佔[3]。對森林和生態的保護與政治抵抗和佛教交織在一起,組成了現代依善人的地區表達。

基於這樣的背景,再回看阿彼察邦設置的二元對照,不難發現他表露出的一種生態主義。這種生態不只是環保主義,更包含了靈性、文化認同與人的主體性之間的和諧共奏。就像《戀愛症候群》在第一段所描述的世界那樣——人物的身份流動、關係鬆弛,人與自然保持著一種未被工業邏輯統治的親密自然的狀態。這同時呼應了依善人面對“發展敘事”時的反應:以身體和靈性來捍衛社群的土地。

如今,一群活動家主張用其他名字稱呼依善,因為Isan在泰語中指的是“東北部”,顯然是以曼谷為中心座標。他們選擇“Khong Chi Mun”這個名字,指的是與湄公河相鄰和平行的三條河流,即 Khong 河、Chi 河和 Mun 河,這也是一種生態呼籲[15]。

尾聲:所謂邊緣,何為現實?

威斯敏斯特大學泰裔教授May Adadol Ingawanij評價阿彼察邦:“他的承諾與過去那些第三世界知識分子電影製作人相去甚遠,後者將自己的歷史角色視為激進教育,通過敘述無望生存的原因和質地來提高人們的意識,以實現變革的政治希望。”[6]

後者的視角有其固有的缺陷。在認識論的語境中,邊緣群體經常需要暴露在被他者化的風險下,因為認識論不僅需要一種敘事的支撐,還伴隨著導演對於價值合法性的判斷。然而,“事件還能被如何論述”是一種涉及話語權力的政治命題,在這樣的鏡頭語言中,往往需要面向觀眾灌輸如此主張的理由,即“應該如何認識依善”。

阿彼察邦顯然選擇與自由主義人文價值觀保持距離,而投身於對民族本體論的呈現上。他從不講述「應該」——一個包含價值判斷的詞彙,去如何「認識」這個世界。阿彼察邦只是呈現東北地區的多重本體,這個萬物有靈的世界。換句話說,阿彼察邦的電影“不是以不同的方式看待世界,而是看待不同的世界 ”[1]。 脫離了認識論主張,依善的生活就不再是一種區別於「我們的生活」的導演觀點,而是“客觀體驗的世界”[16]本身。

據此,回到本文開頭的問題,如果阿彼察邦基於依善的邊緣性展開畫面,那觀者又要如何理解他刻意與政治保持的距離?筆者認為,並非是阿彼察邦與政治保持了距離,而是與我們所理解的政治——常常以自由主義的面貌呈現——保持了距離。這促使“我們”反思自身在看電影時所預設的知識主張,是否過度以自由主義政治的邏輯來套用邊緣世界的表徵,因此急需理解的是一個更基礎的問題——所謂“邊緣”的現實是什麼?

有趣的是,在電影愛好者和評論家還在糾結於如何理解這些故事時,東北部的Chao baan(村民)和住在內陸的泰國年輕人卻對電影所講述的世界習以為常,認為理解它們並無難處。本尼迪克特·安德森在文章中描述道:

“當我向馬尼拉一些受過高等教育、屬於中產階級的菲律賓同性戀者放映這部電影(《熱帶疾病》)時,他們很快認定這是另一種時下流行的亞洲恐怖片類型”,而當問及兩個親身體驗過叢林的鄉下年輕人關於這部電影時,他們說“叢林就是這樣的,sayong(可怕)和tyn-ten(緊張、刺激),有時甚至令人毛骨悚然。”他們從未見過seua saming(人虎),但確信“它們在很久以前就存在了”[17]。

這反映了所謂“邊緣性”並不是指受害者身份,也不是需要通過自由主義話語來救贖的對象。對於許多依善人來說,叢林、靈異、神秘並不是異託邦式的想象,也不是待解放的領土,而是日常生存經驗的一部分。從聖人運動到森林政治,政治並不總是以制度化、抗爭性的面貌出現。比如,村民在樹木周圍披上僧侶的黃袍,以標明這些樹木屬於神聖領域,不應受到人為政策和法律的約束[3]。甚至在2010年紅衫軍的抗議運動中,一些抗議者自願抽血,並舉行巫術儀式,然後將血液潑灑到總理府、民主紀念碑等政府建築物上,以此抗議。這都體現了一種將靈性、身體與政治抗爭結合的方式,與自由主義政治的理性訴求有著明顯的偏差。

總之,瞭解泰國東北地區本體論的語言是必要的,因為這可以預防電影評論通過去歷史化的方式將依善地區簡化為一種觀點。影像,以往常常屬於一種表徵被用來再現導演預先設計好的事物關聯和現實,在表徵世界中,創作者和被描述者中間往往存在著微妙的解釋和被解釋的主客關係。

而阿彼察邦獨樹一幟的地方在於,他使用一種多視角的、非人類的和幽靈化的方法進行著本體論層面的影像實踐,這一次,電影不再是中間人,而是直接介入世界的一種創造活動。觀眾在過程中對空間和時間構成的差異性理解,都遊離於霸權敘事之外。在他的影像中,觀眾可以知道:只有賦予鬼魂其自身的存在,鬼魂才能真正返回,也只有發掘森林的沉默,森林才能重新獲得說話的權利。

Reference List

[1]Marrero-Guillamón, Isaac. "The politics and aesthetics of non-representation: re-imagining ethnographic cinema with Apichatpong Weerasethakul." Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 33 (2018): 13-32.

[2]Teh, David. "Itinerant cinema: The social surrealism of Apichatpong Weerasethakul." Third Text 25, no. 5 (2011): 595-609.

[3]Keyes, Charles. Finding their voice: Northeastern villagers and the Thai state. Silkworm Books, 2014.

[4]"ระดมทุนศึกษาประวัติศาสตร์ผีบุญ." The Isaan Record, July, 2021. theisaanrecord.co/re...

[5]"An event with Director Apichatpong in London held to raise funds to raise awareness of Isaan’s 'Holy Man Rebellion'." The Isaan Record, November, 14, 2021. theisaanrecord.co/20...

[6]Ingawanij, May Adadol. "Animism and the performative realist cinema of Apichatpong Weerasethakul." Screening Nature: Cinema beyond the Human (2013): 91-109.

[7]Taylor, James L. "Living on the rim: ecology and forest monks in Northeast Thailand." Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia (1991): 106-125.

[8]Wilson, David A. Politics in Thailand. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962

[9]Pink, Sarah. "Principles for sensory ethnography: Perception, place, knowing, memory and imagination." Doing sensory ethnography (2009): 23-43.

[10]曾芷筠, "我的電影就是我的世界──訪阿比查邦談他和他的電影." 放映周报, November, 26, 2010. funscreen.tfai.org.t...

[11]Nora, Pierre. "Between memory and history: Les lieux de mémoire." representations (1989): 7-24.

[12]Food and Agriculture Organizaiton of the United Nations. Field documentation of forest cover changes for the Global Forest Resources Assessment 2000. Forest Resources Division, 2000.

[13]"Things about Home – A conversation with filmmaker Apichatpong Weerasethakul." The Isaan Record, September, 8, 2017. theisaanrecord.co/20...

[14]Taylor, James L. Forest monks and the nation-state: An anthropological and historical study in northeastern Thailand. Institute of Southeast Asian Studies, 1993.

[15]Engchuan, Rosalia, "What is a good life? And who can have it? Tongpan (ทองปาน), Migration and the Quest for a Better Life in Thailand’s Northeast." Open City Documentary Festival. opencitylondon.com/n...

[16]de Castro Eduardo, Viveiros. Metafísicas caníbales. Líneas de antropología postestructural. Katz editores, 2010.

[17]Anderson, Benedict, "The Strange Story of a Strange Beast: Receptions in Thailand of Apichatpong Weerasethakul’s Tropical Malady." Verson, June, 13, 2016. www.versobooks.com/b...

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者