保存的矛盾與未來:當古蹟變成四散的龐貝城

在許多文化講座中,我們經常聽到一句話:「在保存之前,你必須先知道為什麼要保存。」這句話本身並沒有錯,它指向一個必要的判準:意義的釐清。然而,一位學者列出了多達十三種保存理由,從歷史、教育、審美,到地方認同、觀光價值、技術見證等層面無所不包。問題是,當保存的理由變得如此多元與寬泛時,是否也意味著——只要想找,就總能為任何東西找到一個「保存價值」?

如果是這樣,那保存便不再是一種選擇,而成了一種義務——幾乎「什麼都要保存」。這看似理所當然的文化態度,實際上卻在當代面臨著極大的挑戰。

保存的空間與資源限制

我們正處於知識爆炸、消費膨脹、物件生產超速的時代。人類生活的空間早已擁擠不堪,想要「為了歷史」留下更多東西,就必須為保存騰出空間、投入資源、付出維護成本——這不只是一筆經費而已,更是對整體社會的再分配。

如果我們對每一棟老房子、每一段街景、每一塊牆磚都賦予某種保存意義,最終我們將走向一種文化上的「塞車」:無法前進,因為後視鏡裡的過去太滿。

古蹟就是分布各地的龐貝城

以龐貝城為例。這座被火山瞬間封存的古羅馬城市,如今成為無數觀光客朝聖的遺址。它吸引的是「一次性」的凝視——因為它的特殊性與完整性。但有多少人會去第二次?人們在那裡更像是在進行一場獵奇式的歷史凝視,而不是反覆回味的文化參與。

如果我們將每一座古蹟都視為龐貝城的延伸,那麼這些古蹟就成了分布在世界各地的龐貝城碎片。它們被保存、維修、保護,然而卻也可能因為過度泛濫而失去吸引力。當「古蹟」不再稀有,而是「隨處可見」,人們是否還願意為它們駐足、凝視、傾聽?

保存給誰?未來還有觀看者嗎?

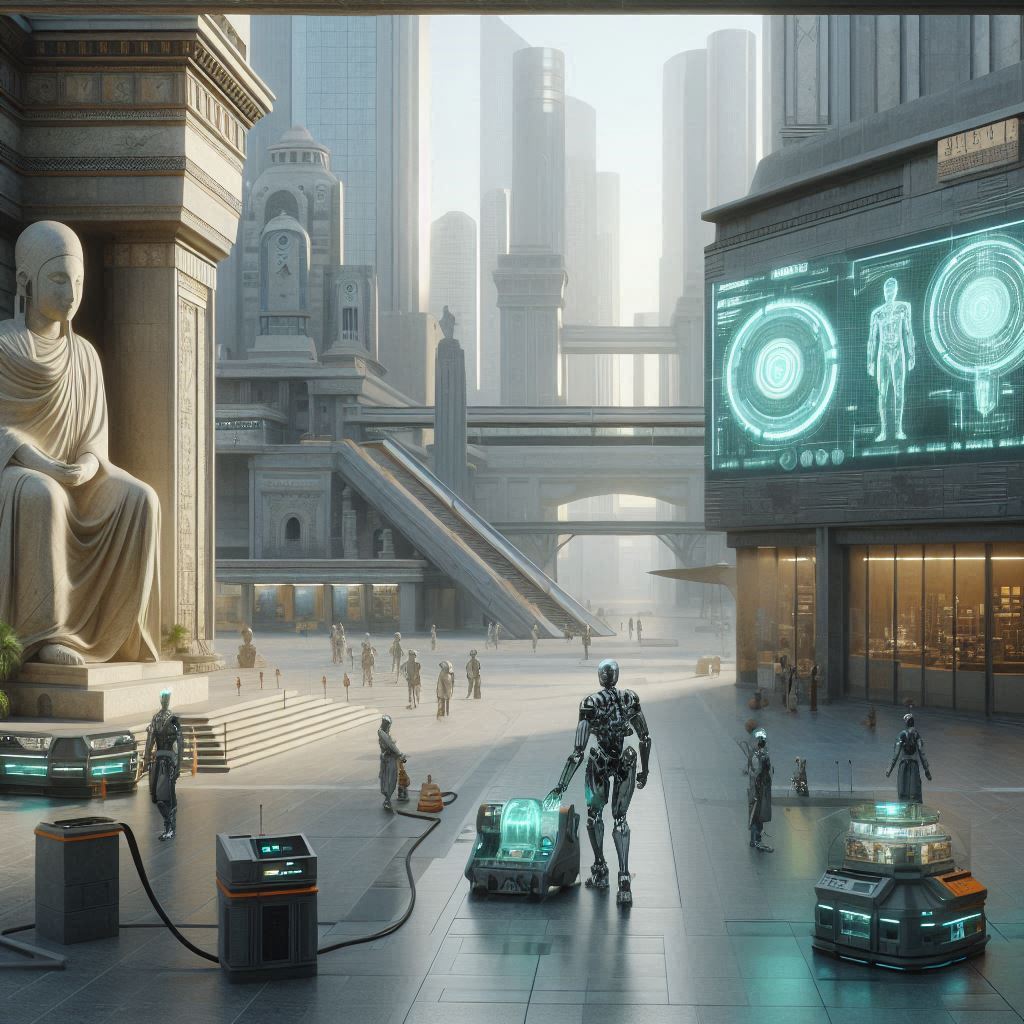

最終的問題是:我們究竟是為了誰在保存?是為了我們自己,為了後代,還是為了一種無可指涉的「文化尊嚴」?在一個被人工智慧與機器人主導的未來,人類或許早已精簡至幾億人口,日常勞動由機器接手,我們所留下的龐大遺產——博物館、美術館、古蹟、建築——會由誰來維護?又會由誰來觀看?

你可以想像一個未來的場景:少數人類穿梭於一個個由機器人守護的歷史空間中,試圖回憶過去。那時的我們,是否還記得這一切是為了什麼而保留?又是否真的有人會去「觀看」我們曾如此努力保留下來的一磚一瓦?

結語:保存,還是記住就好?

保存,從來不是價值的自動證成,而是一種選擇。當代社會已不是文化匱乏的時代,而是選擇困難的時代。我們不再需要為了避免遺忘而保存一切,而是要學會選擇,選擇那些真有可能被傳承、被理解、被再次點燃的記憶。

否則,這些古蹟就會如分布世界各地的龐貝城一樣,只剩下一次性的凝視價值,在沉默中被凝固,在過度保存中漸漸失聲。