【無形.像西西這樣的一個女子】遇見西西:「老派約會」之外(或曰例外)

文|潘國靈

因著年紀,因著個人閱讀的偏好、因著讀書的機緣等,即使同是西西讀者,每人閱讀西西的「時間表」都不同。比我年長幾輩的人,可能從西西早年發表作品時便同步地讀(如六十年代以「四毫子小說」印行的《東城故事》、七十年代於《快報》連載的《我城》),比我年輕很多的如學生,不少初接觸西西的作品,是她八十年代登陸台灣文壇的名作〈像我這樣的一個女子〉。而我自己呢?回想起來,我中學日子特別沉迷外國文學、西洋歌曲,到接觸西西如此重要作家的作品,大概還要等到一九九六年。個人的生命事跡為時間戳上了印記。初出茅廬我入職明報,在報館擔任副刊記者前後約三年,其中主力「文化版」也兼「讀書版」,後者我間會訪問一些作家和介紹一些新書,而我清楚記得,當年厚重的《飛氈》真的如一張飛氈般橫空出世,即時便在報紙推介。及後回校讀研究院,香港文學雖只佔一塊,但西西作品就更多地在課堂或課餘讀,有時閒讀有時研讀,主要看的是短篇小說和長篇小說,一篇篇或一本本地讀,逐漸從後追回更多。及至後來,少年的我也漸入中年,在始終有舊作未盡發掘之餘,也加入了同步閱讀西西新作的行列。另外,重讀的比例在我的閱讀時光中也增多,像以上提及的《飛氈》,當年在報章介紹只能速看,後來細讀卻在二○一一年。不少書我總記得甚或會記下掩卷之時。借台灣作家李維菁書名一用:「老派約會之必要」,我總以為,跟一個作家的「約會」,首要和必要的就是在作品的字裡行間,至於作家本人是否有緣親見或有所交往,往往反屬其次,有時甚至無關緊要。不過,鑒於「紀念文章」之性質,也讓我今回,也僅止今回,破破「老派」行事作風,說說與西西的幾面之緣。

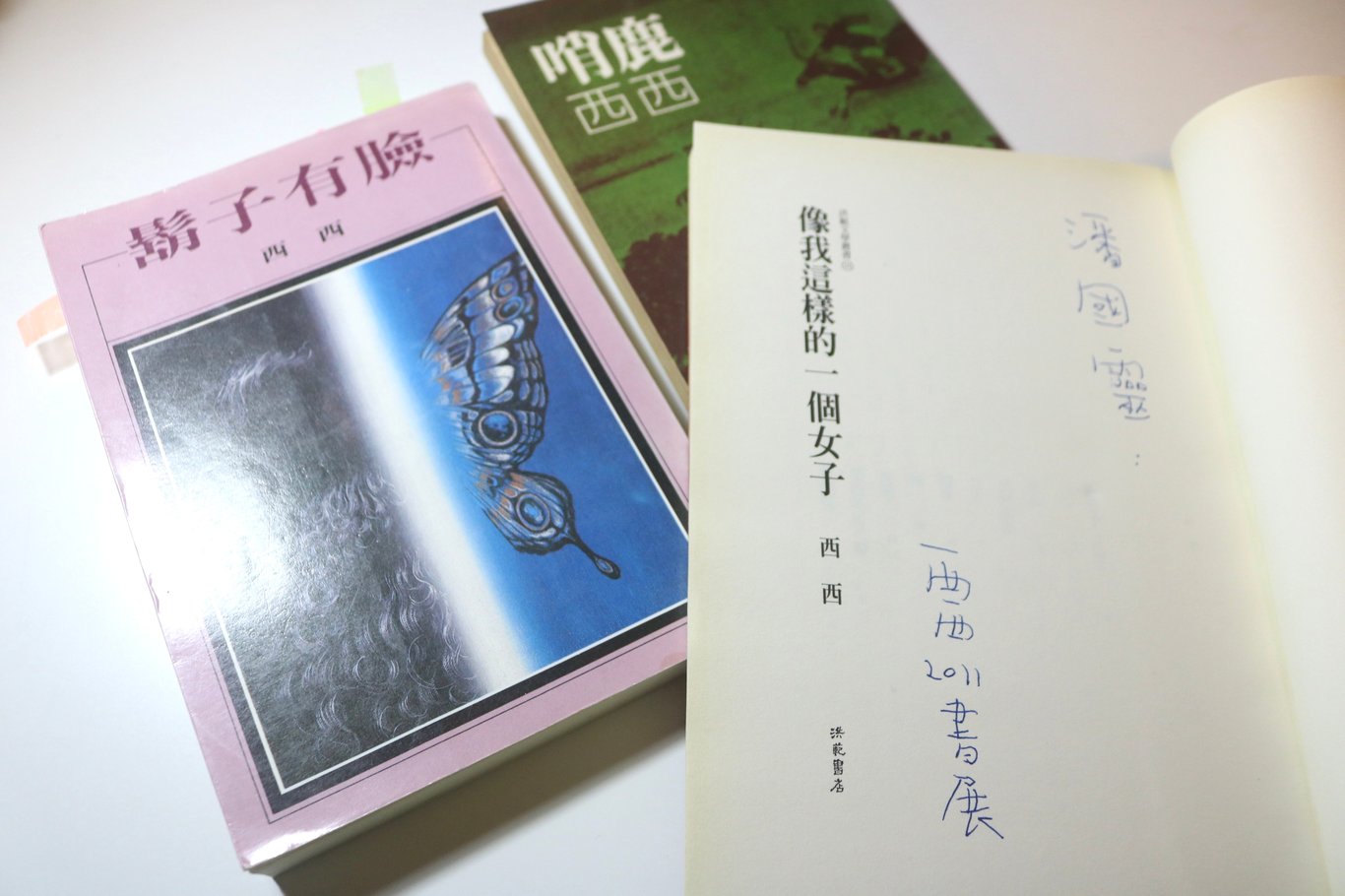

西西曾深情地形容書本為「她生命河上的羊皮筏子」,而她本人也自築了一隻「西西的羊皮筏子」,讓讀者在各自的生命激流中靜靜航行。如果說我在上世紀九十年代登上這隻不沉之舟,近距離得見其人則在二○一一年七月二十日。西西為人低調,有傳西西從不出席任何頒獎典禮,早期的我不知,不知不敢說,但晚近並不全是。像二○一九年西西獲紐曼華語文學獎,她本人便親赴俄克拉荷馬大學領獎(西西一向也喜歡旅行);二○二二年獲香港藝術發展局頒發「終身成就獎」雖未能出席,但何福仁也特別為此給西西拍了錄像片段,交主辦者播放。回到二○一一年,那次嚴格來說不算獎項,是一份殊榮吧,西西被選為香港書展的年度作家,她雖然沒親身出席相關任何講座,但在開幕日的典禮上,也短暫出場,簡短地向公眾說了一番話。我想,像西西這樣的一個作家,出席頒獎禮(或類近活動)與聚光燈的光芒沐染本就無關,如果亮相,毋寧說是對主辦方(及背後有關的推動者)表示一份尊重或謝意吧。是的,那一天,在一間活動室中大概擠了百餘人,齊齊靜候西西出場,西西是「致敬」的對象,也像一個神秘嘉賓般亮相。西西說了甚麼不記得了,總之就不會是正經八百的致辭。我當時在場見證,主要因典禮之後,隨即有兩場有關西西的講座,而我是第二場「怎樣閱讀西西」的講者之一。這是我近距離地親見西西的第一次。在亮相講話前,西西與她一些友好、講者待在一個恍若「後台」的休息室中,好像也有人進去找她簽名,我一直留守在外,除了因為性格怕生,也是那「老派」作風,事前為那場講座花了不少心思預備,當晚能作一個好的「傳聲筒」(借西西閱讀筆記之二的書名一用)便心安矣。但說完全沒「交會」也不,講座尾聲答問環節中有講者滿心歡喜說在休息室中取得了西西簽名,我情不自禁,半認真半說笑地說有點「妒忌」呀(其實是羡慕),講座後飯聚中(西西沒有出席),何福仁先生二話不說說代我向西西拿簽名再寄回給我,我當下拿出背包裡剛帶著的《鬍子有臉》交托,事後果真收回西西親筆題字和簽名,自己的書外還多贈我兩本,包括一本發黃了的《哨鹿》,發黃而因此更覺可貴。

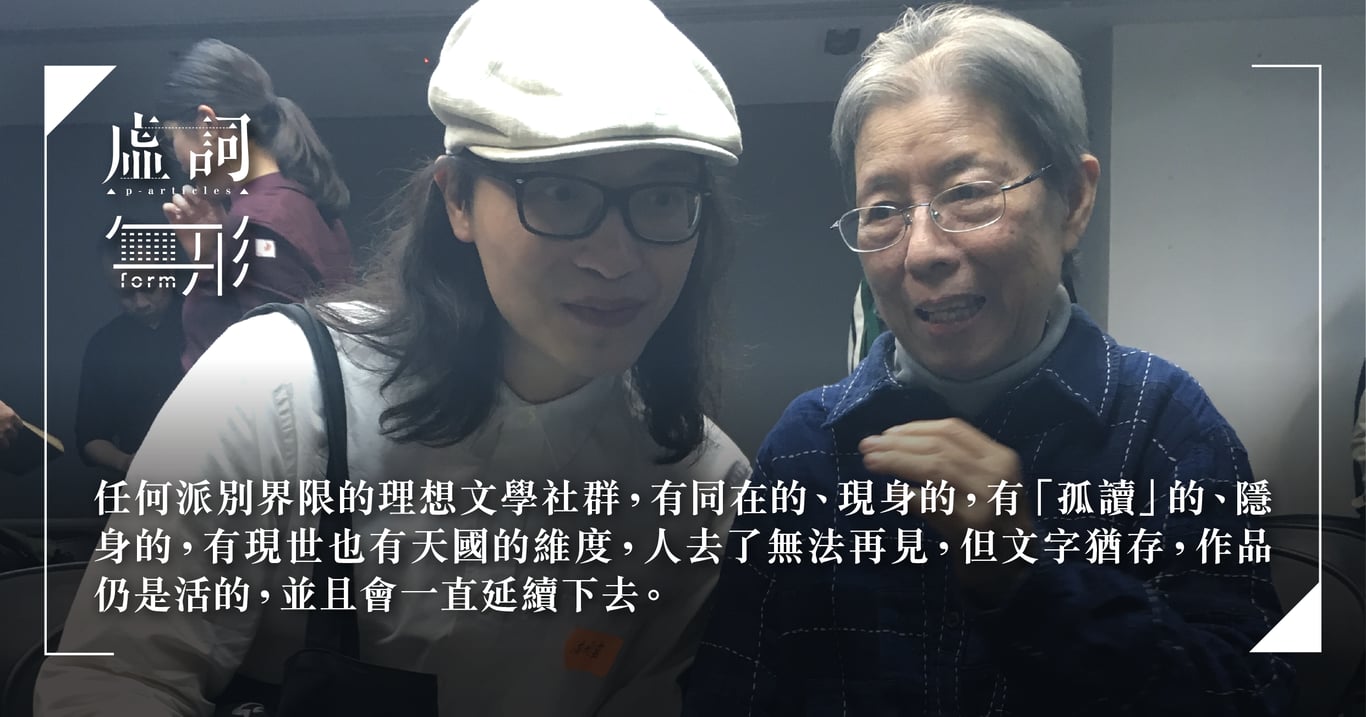

第二次見面卻在七年多後,時維二○一八年十二月二十二日。當日何福仁拍了多時的西西紀錄片《候鳥》有了初剪,廣邀文友,在尖沙咀星光行某層作了首回的私人放映。片不短,初剪或者比後來的定本還要長,但能先睹為快,一個下午也不覺時光溜走,而何福仁在播片前,預先說西西在放映後也會來坐坐,未嘗不是另一意義的「好戲在後頭」。果真在電影尾聲,西西從熒幕裡來到現場,找著她合照的自不乏人。我怯生生地旁觀,後來也鼓起勇氣來到西西旁,這回近距離真的有了對話,容我在此稍記:「潘國靈,還有創作嗎?」「有呀,一直有。」「陳果拍的《我城》一般,但你在片中說得很好喎!」,當下我像小孩被長輩贈了一口糖。其實那段日子我因個人事故心情陷入低谷,能跟西西聊聊數語也給逗樂了。離開星光行我在電話亭旁邊欄杆倚了一陣子,明明無淚痕,一個三兩歲小女孩鬆脫她媽媽的手踱步到跟前,給我遞上一包紙巾,上面寫著約翰福音三章十八節,一下子以為世界真有上帝。這無人所知一幕與西西無關,但總嵌進這次西西面緣的記憶之中。

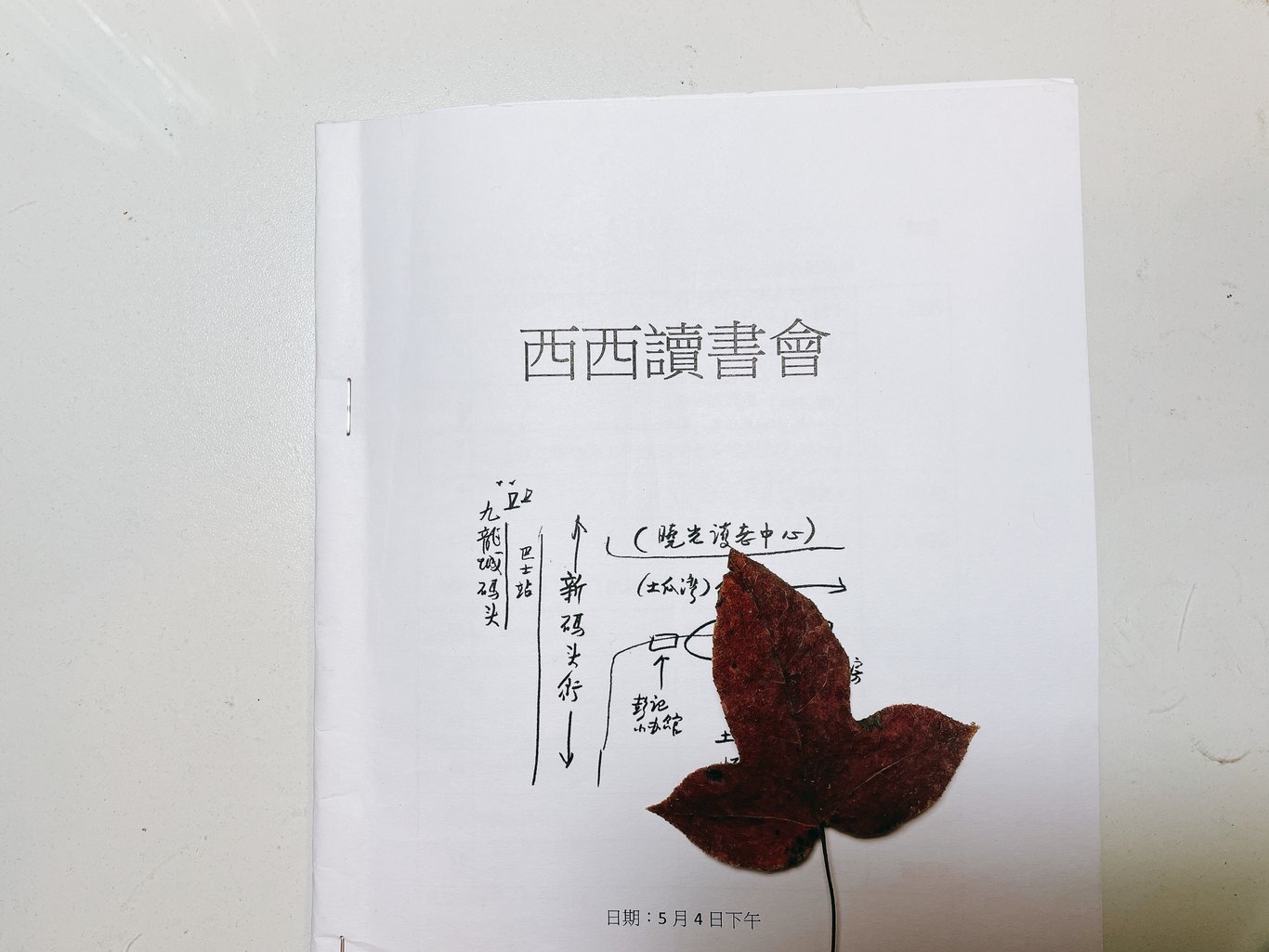

第三次見面又再「進級」,這回拜《字花》所賜。二○一九年七、八月一期《字花》策劃「西西時間」專號,其中環節有「西西讀書會」。這「西西讀書會」別出心裁,預先約好幾位作家交出作品,可以是「未完成」的,約好一天,在土瓜灣「書室」中聚會,事前《字花》印好讀書小冊子,各人在聚會中讀出一段。那天的聚會日期也很特別,二○一九年五月四日,「五四一百周年」,好像大家也聊起了一點「五四」。五四很大,讀書會很小,參與者除我之外,有劉偉成、陳李才、黃怡、張婉雯、何福仁,還有一個:西西本人!在此之前,哪會想到跟西西有一個小型讀書會!讀書會中西西選了自己三首詩作〈無人洗衣店〉、〈郵政局〉、〈魔法師〉,並讀出辛波斯卡〈一粒沙看世界〉一詩。這是我第一次也僅止一次聽西西親自讀詩呢。那段日子,我與視覺藝術家白雙全正合作一個藝術項目「閱讀感染」,其中一些小說不久前在《明報.世紀版》發表,猶記讀書會開始前,西西來到「書室」,閒話中她就問及我與白雙全的合作,我想,與其說西西密切留意自己的創作,不如說西西以此表達出一份善意和關切,人如文字一般溫厚。那天我選了一篇「未完成」也可能是永遠不會完成的小說〈腳板之城〉,西西一看題目,很活潑地說:「腳踏一粒星,能管一千兵」,我笑說「我腳板真有一顆墨痣」呢,輕鬆短話,對著長輩,又好像回到孩子般。讀書會完後,大家都說這樣的讀書會有機會要再辦,如今當然知道僅止一次,但這樣的「西西時間」,在西西住了大半生的土瓜灣一隅,餘生銘記。

最後一次見面在二○二○年一月十一日。這時城中已初傳疫情,但未緊張。每一次見面都靠一點機緣。今回是替黃怡創作的《兩個女子》歌劇,事前在牛棚辦的一個工作坊作講者,前半部分我跟來者賞析〈像我這樣的一個女子〉和〈感冒〉二作;《兩個女子》乃串連此二作改編而成,今回我也把二作串連並讀,西西當然沒有聽,但我想,在〈永不終止的大故事〉中寫過交替並讀二書、三書以至四書的西西,對此也一定抱開放的態度。下半部分黃怡跟來者分享一點歌劇寫作經驗,並跟大家即場玩一點寫作遊戲。那天,黃怡預先便約好,工作坊後跟西西和何福仁就在附近聚餐。西西話不多,但總是親切。當日她的精神也不錯。猶記她有問起在寫甚麼,我說了一個答案,她「哦」了一聲(這另一「未完成」一直在現在進行式之作,只向很少人說過,在此且賣個關子)。閒話間她說到之前眼部手術,做完後眼球充氣,睡覺時要臥著睡。說得輕描談寫,雲淡風輕,但臥著睡不是一天半天,是幾個月呀。眼前又活現著一個與疾病交纏,右手報廢了就學習用左手寫字,始終以無比毅力和豁達精神面對生命的智者,作家中的作家。當時她剛剛完成一個長篇小說,心情看來特別輕鬆,何福仁說這小說前後花了五年多,當時聽到已無比欽佩;及後書本印出,一字不漏讀罷十多萬字的長篇小說《欽天監》,真叫人嘆服不已。小說最後有這樣一段:「我會想念他們,父親、寧兒、阿克伊。我會想念這個我們生活了許多年的地方。/ 我也是,但天下無不散之筵席。/ 我不怕,只是有點擔心。/ 對,我們並不怕,人世匆匆,有什麼可怕的。」後來聽何福仁說,這段讀出西西弦外之音,《欽天監》是她最後寫的作品了;我腦海旋了一詞:天鵝之歌。

有生之年親見的幾面之緣,在「文字約會」之外,或曰例外。西西深居簡出,但說她晚年全沒接觸跨代年輕作家也不是的。幾面之緣,從沒想過寫,但聽憑文字的召喚,到底寫下來了。相比起來,文字之緣當是深得多了,因為這是作者與讀者(或讀寫者)之間的關係,以作品作橋樑,無需其他中介。走筆至此,我想到蘇珊.桑塔格在死後出版的《同時》(At the Same Time)中一話:「作家首先便是讀者。我是從閱讀中取得一些量度自己的作品的標準,並從中可悲地發現自己的缺乏。我是從閱讀,甚至在寫作之前,便已成為社群(community)的一份子——文學社群——其中已故的作家多於在世的」,由此想到超越任何派別界限的理想文學社群,有同在的、現身的,有「孤讀」的(Harold Bloom所言的“solitary reader”)、隱身的,有現世也有天國的維度,人去了無法再見,但文字猶存,作品仍是活的,並且會一直延續下去。寫完這篇「遇見西西」之文,我又要回到與西西的「老派約會」裡去了。

潘國靈

著有小說《離》(2021)、《寫托邦與消失咒》(2016)、《靜人活物》(2013)、《親密距離》(2010)、《失落園》(2005)、《病忘書》(2001)、《傷城記》(1998);散文集《總有些時光在路上》(2022)、《消失物誌》(2017)、《七個封印》(2015)、《靈魂獨舞》(2010)、《愛琉璃》(2007);詩集《無有紀年》(2013);城市論集《事到如今》(2021)、《第三個紐約》(2009)、《城市學2》(2007)、《城市學》(2005)等。喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐