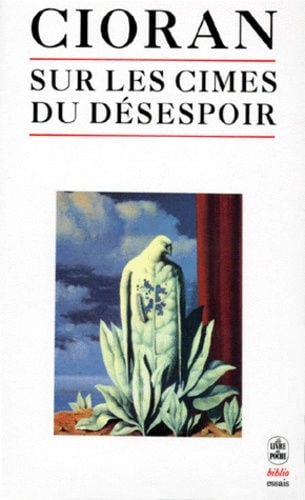

在絕望之巔

「在絕望之巔」的法文是 Sur les Cimes du Désespoir。 這是羅馬尼亞裔法國哲學家 E.M. Cioran 的著作,書名源自當時羅馬尼亞自殺訃聞的格式,意為「在絕望的頂峰,年輕的某人結束了他的生命」。

抒情的存在(Être lyrique)/ GPT直譯

為什麼我們不能只是安安靜靜地待在自己裡面?為什麼我們總是追求表達、追求形式,好像要把自己掏空,把混亂和叛逆整理成某種過程?或許更豐富的方式,其實是把自己交給內在的流動,不必去客觀化,只要單純地享受心裡所有的翻湧和不安。

當各種不同的經驗在裡面融合,就會爆發出最強烈的能量,像海嘯,像音樂的高潮。讓自己充滿自己——不是驕傲,而是一種豐盛;被無限的內在和極度的張力攪動,這就是一種強烈的活著,甚至強烈到覺得自己會因活著而死去。這樣的感受太稀有、太奇怪了,應該是要帶著喊叫才能承受的。

有時我覺得自己活著就快死掉,但我也不確定有沒有必要去尋找其中的意義。當你的精神過往全都在體內顫動,當某種臨在喚醒了被埋藏的經驗,當生命的節奏失序、崩解,死亡會在你站在生命高峰的時候抓住你,而你此時已不再害怕死亡。這就像戀人們在極度快樂時,短暫卻強烈地感到死亡;或像愛情剛開始的不安,那時其實已隱約預感到結束與失落。

能承受這種經驗的人很少。因為就像懷裡抱著炸藥,總有一刻可能會失去控制,爆炸會摧毀一切。圓滿會孕育災難。有些狀態和執念,人無法真正去經歷。是不是必須把它們說出來才可能獲救?因為一種可怕的死亡經驗或執念,如果藏在心裡,只會導致毀滅;而一旦說出口,雖然會拯救你的一部分,卻會熄滅你存在深處的另一部分。

抒情,就是把主觀傾瀉出來,就是內心的翻湧要求出口。越強烈的爆發,往往越是來自深層的專注。為什麼人在愛與痛苦裡會變得抒情?因為雖然這兩者性質不同、方向不同,但它們都來自存在最深處的核心。每當內在生命隨著某種根本的節奏而震動,人就會抒情。

那時候,一個人最獨特的部分會以極大的力量表現出來,甚至提升到普遍的層次。因為最深的主觀經驗,往往也是最普遍的,它們觸及生命最初的根基。真正向內的人,最後會抵達普遍性,而淺薄的人卻達不到。他們以為抒情只是空洞的表現,但事實上,抒情恰好證明了主觀的強度與深度。

有人只在生命的重大時刻才抒情;有人只在臨死的時候,當全部的過去如雪崩般湧出,才抒情。但更多時候,抒情爆發來自一個本質的體驗,一種生命巔峰的強烈。這就是為什麼即使最客觀、最冷靜的人,在愛裡也會抒情,因為愛會動員起他們所有的內在力量。

所以幾乎所有人在戀愛時都會寫詩。概念性的思考,沒辦法表達那種內在的充盈。只有流動的、非理性的語言,才能給抒情合適的形式。

痛苦中的抒情帶來內在的淨化,因為傷口已經不只是外在,而是成為存在本質的一部分。那是一種血肉和神經的音樂。幾乎所有的疾病都帶有抒情的力量;只有冷漠的人在這些面前依然毫無反應。

真正的抒情總是來自深層的身心騷動。偶然的抒情撐不了多久,因為它太依賴外在條件。沒有一點內在的瘋狂,就不會有抒情。瘋狂在它的初期,幾乎總會有一段抒情期:抑制崩塌,內在充滿了豐盛的狂喜,這也解釋了為什麼它能生出這麼多詩。那麼,瘋狂會不會就是抒情的最高峰?

抒情的狀態超越所有形式和體系:它是一種流動,一種內在的泛濫,把精神生活的一切元素融為一體,形成猛烈而完美的節奏。和文化的僵化、形式的貧瘠相比,抒情是一種野性的表達,它的價值全在於血、真誠與火焰。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!