日记15

其实我很喜欢看分手帖,因为看的时候就能意识到自己的心痛并不是唯一,所有人在经历类似的断裂都是一样的脆弱、犹豫、痛苦、挣扎,也就更容易从那种“没了他不行”的状态里走出来,大家都是这样,大家都survive了,我也可以。意识到自身感受的独一无二,也意识到自身经历性质的普适性,更从这种类似和普遍里找到一点希望,就算现在一睁眼就只想哭,也能有一种两个月后就会好的信心,才有勇气往前走。

7.1

爱会流向不缺爱的人其实也只是情感关系领域的马太效应而已

7.2

女装口袋小根本不是什么“我有特例经验”就能跳脱的问题,而是权力、制度、语言、教育、服饰、空间安排等一整套系统的规训网络。指出女性穿衣设计不合理、女性出行不便的这些声音,正是在揭露一种不平等,而不是你从小受的教育好你读的书多你就觉得女装口袋没区别,这不是蒙着眼睛往前跑吗。其次读了那么多书怎么还会问那种问题,在性别议题上,无论是横向文化比较、性别社会化的实验研究、跨文化发展心理学的实证探索,还是社会建构主义与生物决定论之间的理论争议,早已有着深厚的积累与深入的讨论。Margaret Mead 早在1930年代就通过对萨摩亚、新几内亚等社会的田野调查,指出性别角色高度依赖社会建构。John Money 的研究虽后来因为伦理问题受到批评,但也曾用双胞胎换性实验说明性别认同不是完全生理决定。更不用说Judith Butler 整个性别表演理论(gender performativity)就是在说明性别不是“我们有没有受到教育”的问题,而是语言与文化如何反复建构出来的结果。

点开threads看到好多关于英国工签的消息,不知道当年Elias从法兰克福逃走的时候是什么心情,1930年出版的代表作在1978年英译后才获得关注,一边敬佩他拒绝投奔英语,另一边也会觉得还好他做的是厚重的向深生长的结构性研究,才能穿越时间和语言的屏障,如果他当时做的是前沿研究,又因为政治身份被隔离在母语圈以外,很可能等被别人注意到时,世界早已转向别处了。

Elias提出文明让人更善于自我约束,而人自我约束最主要的途径就是通过羞耻、尴尬和厌恶这些内在情绪。读到这里的时候我发现自己不太常有后两种情绪,这些情绪都不是源于生物本能,而是源于社会场景,通常是某种不得不:不得不跟讨厌的人待在一起甚至社交,不得不在自己无力掌控、不舒服的情况下保持体面,因此我日常缺失这两种情绪并不是因为我心境更平和,而是因为我社会化程度更低(尤其体现在人际关系层面)不喜欢谁觉得不舒服我都直接走,所以就没有产生尴尬或者厌恶的环境。但相对的就是我比较少体面,也就是更不文明(civilized),例如我不觉得不化妆跟朋友玩会尴尬,也就意味着我没有那种精心打扮过的体面形象。但我还是具有强烈的羞耻心,它不需要他人在场,是我完全已经内化的一种自我审视,与之相比尴尬和厌恶更像是某种临时感应装置,逃离了环境也就不存在了。

越想越觉得是这样啊!在岩馆的时候冬天会在长裤里穿瑜伽裤,我每次都直接在馆里脱衣服,后来朋友说你怎么不去更衣室,你不觉得不好意思吗,我说我里面穿的就是瑜伽裤,后来才意识到大家觉得不好意思的是脱裤子这个动作本身。还比如前几天朋友说穿瑜伽裤攀岩得穿无痕内裤,不然有点明显,我说明显的结果就是能看出来我穿了内裤,这也没什么吧。其实我还有一次在岩馆爬墙穿工装裤,然后屁股撕开一个十几厘米的大洞,旁边人把我从墙上叫下来之后我笑了半天,尴尬了可能三秒钟就觉得没什么了。感觉我穿裙子不穿安全裤也是同样的逻辑,no bra也是,看到内裤说明我有穿,看到凸点说明我有乳头,对我来说只是这样而已。我根本就是没有接收到一些羞耻、尴尬的文明概念,所以就会在岩馆边走边脱衣服,然后别人还尴尬了,太文明了你们都!

虽然一直说自己想做学术,但是我刚也突然想到,我为什么就觉得自己能呢?我也没有想过这个问题,我没有想过我不适合或者是能不能够做学术,我只是有这个很强烈的念头:我想做。现在回想昨天晚上写代码那件事情,我觉得95%的时间都是在做无用功,是在对代码进行一些毫无意义的修改,都是冗余的失败的。我并不觉得没有这些失败就没有最后的成功,如果我一开始误打误撞找对的方向,那可能也一开始就会成功。我感受到在这件事情里面唯一重要的就是我没有放弃,我没有产生过不做了这个念头,想着只是要怎么做才能把这个问题解决。我感觉最重要的是一种状态的持续,是一种秩序,也就是我现在在做的事。自从拿到offer之后,我每天都在上一些有的没的的课,做一些笔记做一些阅读,其实我根本就不确定这些东西和我研究生的课程和我之后的研究方向有没有关系,但是我希望自己养成一种秩序,习惯每天要读三个小时英文文献的生活。隐隐约约觉得学术生活的本质并不是成果导向,也不是效率导向,而是一种秩序的实践,一种选择性重复的生活方式,所以我想让自己尽早地去适应这种生活方式,可能是一种很笨的方法,但是我是愿意这样做的。

你要让我现在说我有很坚定的方向和目标,我也没有,让我说最理想的最好的学术成果我也想不出来,幻想一个五年之后的生活更多毫无头绪。但我觉得我从一个高中读理科大学读医学,人文社科系统教育基本为零的人,在这一两个月里靠自学到现在,已经是进步很大了。让我回想这段时间我的突破点,我觉得都不是因为我那个时间点做对了什么事情,而是我每天都拿着小凿子这里敲敲那里敲敲,偶尔取得的成果只是当下的幸运,但我其实更熟悉那种沉默、缓慢和艰难。而且虽然艰难,我却不觉得辛苦,每次费劲读一大段话读到第三四遍突然有点懂的时候,就感到很平静的幸福。

上个月和高中同学见面,他提到实习的时候碰到一个非常优秀的女生,上海人本科北大数院,保研到上交全国顶尖的精算所,拿了最好的offer,整个人就是璀璨夺目,最近听说突然结婚然后放弃offer去了上海中学当老师,他觉得很震惊。其实这样的事情在我的生活里一直出现,在很多方面我并不是那个最好的,这位高中同学就在高中的时候比我读的书多,他的好朋友高中要写作的心比我强烈,甚至是我在做社运的时候,我跟身边人聊天的时候,我能看到他们身上有很多我觉得自己难以匹敌的光芒。但他们最后都没有继续走下去,选择了别的路,我并没有立场感到遗憾的,因为他们自己不觉得。吃完晚饭,我对着他开始讲我最近的想法和思考,这在高中时我们经常做的事情,他愣了一下,然后开始和我对话,他明显还有跟上我思维的能力,那些阅读和积累也在他身上,但他总是拿眼睛瞟旁边桌的人的反应,最后很迅速地结束了对话。起身离开的时候我看着他想,他在我眼里又何尝不是璀璨过的呢,他所不理解的那个女生做的选择,我在你们身上都看到了,我从来都没有理解过,但我觉得或许你们自己愿意接受。

我觉得在我现在的生活里,如果说我有什么做得比别人更好更多,我取得了什么让我骄傲的成就,本质上都不是因为我有多聪明或者有什么天赋,都是因为我选择做了而其他人没有。我选择一直读,一直写,一直做,我从来没有想过要放弃,只是这样而已。所以我也会这样面对以后的生活,想要的东西我不会放弃。

真的觉得我现在所取得的那些成果并不是我的成就,而是我耐心的副产物,虽然好像现在要展示的话也只能拿那些出来,但始终觉得那些只能侧面反映我的某些态度,而不能反映我最主要的工作和思考方向。真正构成我是谁的,不是我做了什么,而是我如何思考,我愿意靠近怎样的问题,我如何面对自己的迟钝、慢速与未知。觉得自己处在一个pre-something的阶段,积累还未完全显形,问题意识仍在发酵,方法还在试错,在可见的的思维敏捷连贯发散之下,还有更多最主要的工作隐在地下,在语言尚未捕捉的结构中缓慢运作。但这些会有浮出地表的那天吗,我不知道,我无法决定自己的什么成果能被看到,我唯一能做的是维持塑造我的结构。

我交朋友其实不会把政治立场放在最重要的考量位置,才华外貌等等也是靠后的,我最看重的是诚实,哪怕有时候可能会伤害到我,我不怕被伤害。所以如果一个人讲话经常出现事实性错误,我会没办法和这个人做朋友。就是我觉得一个人说话,如果经常出现事实性错误,那说明这个人对于诚实对于真相对于真实,可以说是没有半点追求,就是他不要求自己说出来的话是真的,他不要求自己在发表意见之前去核查某些事情或者细节,其实这是我最不能够忍受的一种品质。

7.3

织的时候感慨囤积就是浪费。我之前买了好多卷漂亮的线舍不得用,所以就导致没有用他们产出任何东西,现在织这个大毯子,把那些漂亮线全部都织进去之后,反而看不出来他们漂亮的细节,就会忍不住想我之前织什么什么东西的时候,如果用的是这团线,肯定会非常好看。而且确实复杂的针法就用简单的线,复杂的线就用简单的针法,复杂的颜色搭配就又要用简单的线又要用简单的针法,这三种元素只能有一个复杂,不然看起来就特别混乱。

7.4

刚刚想到一些事情,觉得自己很追求语言的准确性,所以跟人聊天的时候经常会问你什么意思,你说这句话什么意思,你的这个词是什么意思。我知道我们对于同样的词语有自己的定义,所以我识别到让我困惑的情况就很想问清楚。我总是尝试用语言去梳理思绪,去标记一切的边界,甚至是爱本身。在一年以前我觉得自己写文章是没有任何目的性和目标读者的,所以完全由着性子来,虽然有时候发完公众号会转到朋友圈但不会主动发给朋友看。直到今天我才意识到我非常非常非常在乎这件事。我完全有目标读者,只是太容易收到“看不懂”的反馈所以觉得很沮丧。如果被亲近的人这样评价我会怀疑自己,但我由着自己写出来又确实会是那个样子。但我也不喜欢有人说为了不影响我就不发表意见,被不被影响是我自己的事情,我不喜欢有人替我做决定。我需要用自己的方式去回应爱。

可能反抗的代价更高,但我不同意激进很多这个定论,至少从学术前沿理论来看完全相反,西方当代学界早已超越承认政治合法性转向对结构的批判,中国没有土壤也没有机会展开这种系统性理论对话。在一个高压的政治环境里实践需要付出更高的代价,并不代表行动政治策略激进,即使是metoo运动,也因为无法建立持续的组织与理论土壤,多数呈现为个体性、情绪化、事件驱动式的爆发,缺乏可持续的斗争形式与战略方向。真正的激进性不在于你是否反抗或受压迫,而在于你能否识别权力与知识的共谋,而中国缺乏性别教育的土壤和培养空间,很多女权/酷儿实践表达都无意识地复制了主流价值,比如家庭、美貌资本、阶级上升等逻辑。激进应当是一种政治策略和理论视野的结合,不能仅凭实践的强度和危险性来判断。中国的性别/酷儿政治在思想激进性、解构力与结构批判能力方面仍然明显落后,这不是情绪或者勇气的问题,与环境压制、知识体制限制和理论土壤的断裂密切相关。

西方可能每个人都能对政治发表意见,所以就能听到百分之九十的人讲激进程度十分二十分的话,但可能还有百分之五的人表达激进程度九十分的话你没听到。而中国百分之九十的人在这方面都不敢说话,或者不表达,你听到的都是那百分之五的人表达激进程度三四十分的话。而且在中国表达是稀缺资源,只有极少数人能突破审查与惩罚机制发声,于是你听到的最激进声音往往并不是真正最激进的人所说的,而是最能在风险与表达之间找到平衡的人所说的,他们的激进度往往是策略性的,还要自我审查、回避风险,表达内容被严重稀释。西方社会的激进话语并不依赖个人勇气,而是依赖制度允许、组织支持与历史连续性的理论传统,而中国语境中,即使有人具备激进思维,也难以形成表达链条、互相支持的理论共同体和制度保护,根本就激进不起来表达不出来。

键政一下:

和朋友聊了好久,意识到我对书写本身有很多想法,对我来说公共写作并不是单单在产出文本,更是在产出知识,而知识就有真实性的要求。这也可能是因为我会把公共写作和私人写作完全分开,只有书写自己的生活才能允许修辞、虚构和遮掩,因为我知道书写我的软弱和谎言本身也是一种诚实,是对复杂性的承认。但对公共写作,我并不是反对修辞,也不是反对感染力,而是反对以语言的华丽为工具,来掩盖论点的不成立和经验的虚构。语言有力量,越是有感染力的语言越能成为操控的工具,这样会模糊文学表达、知识生产与公共影响力之间应有的界限。但我同时又能理解,身为写作者有时候并不是为了表达论点,而是为了锻炼使用文字的能力,又没有足够的精力去虚构完整的世界,因此取材生活借题发挥,只是我认为读者很难分清二者,很难分清知识和文本的区别,因此写作者只要表达就具有某种社会责任。至少有界定的责任。写作是对自我的诚实,更是对他人的负责。我还是觉得,文章最重要的核心在于观点和论证,语言、修辞、典故的使用是表达个性,是施展才华,但不能是遮掩逻辑缺陷,转移读者视线。

1984年10月16日4岁的男孩Grégory Villemin被发现双手被绑、溺死于法国东部的一条河中,案件长期未破,媒体大量跟进,1985年7月17日杜拉斯在解放报发表了一篇文章题为Sublime, forcément sublime, Christine V.(崇高的,必然是崇高的Christine V.)Christine正是Grégory的母亲。这篇文章开头断言“罪行确实发生了”,然后在没有任何司法证据的情况下,通过一种文学化、情绪化、暗示性极强的方式,把Christine描述为一个美丽、压抑、沉默、隐秘的女性,让人怀疑她是否可能因为爱而杀害自己的儿子,而杜拉斯甚至并未和Christine直接交谈过。Christine在被调查时怀有八个月身孕,甚至在无证据的情况下被关进监狱,和丈夫绝食抗议才被放出来,并起诉免除了调查法官的职位。1993年2月3日法院正式宣判没有证据起诉Christine,但文章对她的形象已造成深远伤害。这篇文章被视为文学写作介入司法舆论的伦理失范案例之一。

7.6

和gpt老师梳理了一下他的工具性和非人性

翻出标本制作的箱子,发现居然已经丢进了密封软化盒,赶紧打开检查不出意外地基本上都脱鳞了,心痛……还从展翅板上拆下一只白壁紫斑蝶,虽然看上去笨笨的但其实是比较罕见的品种。

每个人对蝴蝶其实都有偏好,算下来大概一共做了两百来只送人,不太了解的朋友一开始都要大蓝闪蝶,我说中国没有这个,给他们看了很多种类之后都会有喜好和选择,或许是因为从前不了解所以临时做选择更出于本能直觉,喜欢凤蝶、粉蝶、蛱蝶、绢蝶、斑蝶和灰蝶的人性格确实不太一样。最受欢迎的是凤蝶,尤其是翠凤蝶,绿带翠凤蝶和巴黎翠凤蝶,我比较喜欢做的是蛱蝶,蛱蝶翅膀很硬,软化时间要稍微久一点。最初做的时候还不会顺着自然方向展开,又先做的凤蝶和粉蝶,所以想着这样应该没关系,结果做到第一只蛱蝶的时候只是把纸贴下去翅基就断了,当时愣了一下,感到手上的蝴蝶其实和我很接近,有一种宁为玉碎的倔强。今天做的标本里有一只麝凤蝶和一只雄性斐豹蛱蝶,第一次见到麝凤蝶的时候我完全被那种艳丽震慑,做好标本之后寄给偏偏,当时也做了一只雄性斐豹蛱蝶留给自己,因为喜欢虎斑蝶以及它的拟态对象。今天正好又做到了这两只,偏偏这周末要来武汉找我玩,再次感到那种纳博科夫笔下的金丝雀时刻。而纳博科夫最喜欢的蝴蝶是灰蝶,仅仅是这一点就足以说明他是怎样的人。

我做蝴蝶标本大概是20、21年左右,当时确诊抑郁症后刚开始吃药,出现了手抖的副作用,我很痛苦,因为我小学练书法手一直很稳,生理实验的时候给小鼠插管我每次都是最快成功的。休学之后症状并没有减轻,我想做一些精细动作来训练自己,也有一些其他的因素,最后开始做蝴蝶标本。讨厌叶公好龙,所以做蝴蝶标本前不好意思说自己喜欢蝴蝶,因此也并不会认为自己是喜欢蝴蝶才去做蝴蝶标本。蝴蝶不仅有美丽的翅膀、闪耀的鳞片,还有触角和绒毛,口器和虫身。那个时候做完每一只都会对着图鉴翻然后了解那种蝴蝶的习性、迁徙和分布,也没有系统学习过,只是做过很多所以经验性地就都认识了。做过蝴蝶标本才觉得,自己有资格说喜不喜欢蝴蝶,当然是喜欢。非常喜欢蝴蝶。

当时做好的标本太多,就在朋友圈或者集市上摆摊,也有想过要不要做成其他形式的工艺品,但看到小红书上那种翅膀耳环只觉得非常残忍,在我眼里就和皮草一样残忍,我最多只能接受用滴胶或者什么形式完整保存,但我尝试过并不理想,因为很多蝴蝶的漂亮是鳞片折射形成的,完全浸在某种液体里会让结构破坏,只剩下基础的翅膜或翅脉颜色,而且过程对我来说依旧很残忍。

做蝴蝶标本其实也是学习和身体重新相处的过程,震颤有很多类型,我当时是服药后的意向性震颤,表现为接近目标动作时手抖、精力高度集中动作调节更困难,区别于姿势性震颤(维持某个姿势时出现的震颤,也常由我当时服用的药物引起)也区别于躯体化引起的震颤(我震颤不是因为主观焦虑,但会有意图下的运动协调失控,就是我越想控制越手抖)。简单来说就是控制感增强就会让动作受阻。排除躯体化是因为我躯体化主要表现为消化系统的不适(拉肚子、恶心、食欲减退)和神经系统的萎靡(严重的时候一天要睡二十个小时),且我手抖的症状在休学后没有改善(排除外界压力因素),所以我的结论就是由药物引起的意向性手抖。选择做蝴蝶标本也是针对这个情况,因为需要训练精细动作中的放松控制,要在带着意向的前提下学会有意识放松才能稳定,越控制越容易发抖,也训练自己的耐心。但这只是我对自己的控制训练,想专程写一下这个是因为并不是每个人的情况都和我一样,类似的训练也不是适合每个人,从我刚刚的讲述可以看到就算是手抖也有很多不同的情况,因此如果有类似的情况还是要根据自身和医生的建议选择治疗。

以及我到现在仍然强迫性控制非常明显,主要体现于对于文字和身体,所以我做这些分析首先是因为我有做出相关判断的医学知识,其次是因为我需要对身体有掌控感。我觉得一般没到我这种程度,不那么需要的话,其实可以不管,药物引起的震颤会随着疗程慢慢减弱的。我是对自己要求太严苛了。这样不好。我有在练习放松控制,通过攀岩和射箭,这是我自己的课题。

7.8

对喜欢的男爱豆快脱粉了,但是还爱着他的狗。

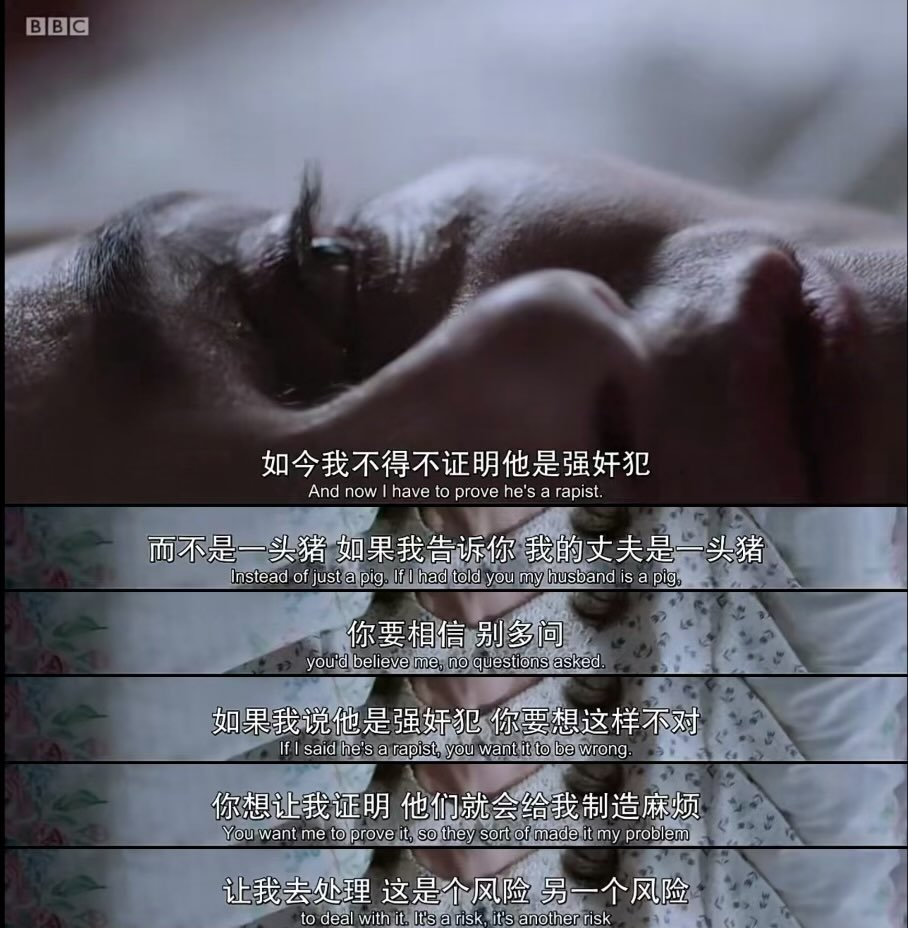

不记得有没有推荐过这部,还是想再推荐一次。2018年bbc为了纪念1918年三十岁以上的妇女获得选举权一百周年拍了一部剧,Snatches: Moments from Women's Lives(她说:女性人生瞬间),独白的形式,每集时长很短但是独白戏所以台词很密感情浓度很高。主题涵盖职场性骚扰、婚内强奸、性取向、抗议妇女宵禁、投票权、谋杀孩子的指控、种族歧视等等。我翻来覆去看了很多遍,非常非常喜欢。

这些是我今年三月六日写的,早上醒来被邹振豪的新闻恶心得崩溃一场,也在当天下定了研究生跨专业的决心,当时其实没有想要去英国,但想到了这部剧以及很多其他的英国作品,所以一个月后拿到SOAS的offer有一种说不出的奇妙感受。

我记得是18年滴滴空姐遇害之后,关于女性安全就在中文互联网有很多讨论,因此我当时才跟男朋友有关于reclaim the night那一集的争执,也非常喜欢那一集。pig life是初看最让我困惑的,但也是我重看最多遍的,就像我在上一条写到的,我第一次从艺术作品里感受到强烈且切身的复杂的道德疑团,让我意识到帮助受害者并不是一件轻松的事,甚至不是一件完全正确的事,她们在长期的生活里已经建立了一套代偿的自我保护机制,帮助她们解脱也要拆掉这种保护,需要非常大的勇气和决心。在之后的工作和生活中,我确实遇到了对性少数、家暴女性的紧急救援案例,也不是每一次都有好的结果。我其实是一个缺乏耐心的人,很多时候我觉得自己伪善,前一阵跟朋友聊天我还提到,在做工作的这几年我会遇到非常多做基层活动的人,我很敬佩他们的付出。做这些大家其实都是处于某种理想主义,而在实践里去和最需要帮助的人对话、沟通,处理他们细枝末节的生活琐事,其实是非常容易消耗信念的,我认为自己做不到那样,也没有在一线办法坚持那么久。因此我很感激这些作品,能先让我通过艺术和舞台去理解他们的难处,从而怀着更谨慎和更有准备的态度。

7.9

我其实经常质疑自己,也经常面临这些来自外界的质疑,你都怎么怎么样就不要说自己女权主义者了吧,这其实是我做每一件事时的声音。在那些紧急援助的案例中有很多时候我都会觉得累,有时候又觉得莫名其妙,觉得这个人不可理喻,对方的境况太过糟糕以至于我在和他们沟通与自己的生活间穿梭时会觉得很割裂,从而对自己产生责备,这些声音就会在我心中响起。因为不是为了报酬或者什么别的去做那些工作,本来也就因为共情和理想主义,因此一开始在工作中会非常逼迫自己共情对方,但后来意识到这并不健康也不必要,我在这样的事件里有我自己的身份,也有我的职责范围,可以帮助的和无法解决的。有几次对接到法律援助那边,每次那边的律师姐姐都会在案例本身之外抽出时间安慰我,告诉我不要有太大负担和太高期望,要照顾好自己。平衡理想主义和self-care是从四五年前开始就一直在进行的课题,不知道我现在是离一线工作远了还是真的成长了,感觉至少现在面对这种质疑时已经可以很坦然,毕竟我没有为任何其他人任何其他事去做那些,去成为女权主义者。我为的是我自己的心。

刚刚写那些东西的时候反复想到李沧东笔下那个很想吃披萨的女孩,前几天朋友猜我最喜欢的作家,他说当时第一反应是李沧东。我现在突然意识到,我对李沧东、刘宇昆、赫塔米勒、厄休拉、托尼莫里森等等的喜爱和赞美往往是出于我在生活中寻觅到某种相似性,觉得我们在某些方面互相理解,有一些共振的时刻,因此时常从自己的生活想到他们。但对我最喜欢的那个作家,是他影响了我的生活,我主动地因为对他的爱而去了解很多事情,这里面有某种一厢情愿。他是很多事情的源头。而且随着年龄增长和阅历丰富,在自己的人生和生活里寻觅到某些和他共通的情感和瞬间,会有一种更靠近他的激动。对他的爱拓宽了我生命的边界,但有些时候也隐秘地束缚了我的自由,所以最好还是让这种爱悬置,不要忘记,也不要落地。

1️⃣爱不是有逻辑导向的结果,没有谁成为什么样子就一定能被爱,个体能否被爱不取决于个人条件,而取决于是否习惯被爱、以前是否经常被爱。如果要说有规律的话我认为是马太效应,曾经被爱的人,更容易再次被爱,在早期被忽视、贬值、污名化的人,则更可能不断陷入无爱的循环。这是一种沿着结构性轨道不断加强的能量流。拥有爱-获得爱和缺少爱-失去爱都是互为因果,这种结构几乎不依赖个体道德品质,往往是沿着这个由性别、阶级、身体、气质等编码构成的轨道在滑行。 2️⃣爱不爱本身也是一种被建构的感知,阿红与这些男性之间是否存在爱本身就存疑。如果我们理解爱为一种情感劳动的投入、情感认同的生成过程,那这起事件更多展现的是一种性欲驱动与性别权力不对等下的重复消费,而非情感关系。用爱来解释一切人际关系是一种轻率。3️⃣类似的质疑隐含着强烈的身体洁癖文化和性别-性取向结构内的等级化评判。在主流直人文化中,对伴侣身体的可欲性有一套严格的标准,并要求这种标准必须符合社会主流的性别表现、卫生观、年龄观、审美规范。而这些标准一旦被内化,不仅约束自身,也常常被转化为对他人的羞辱。

类似于“这男的明明看起来很有品味,怎么会找阿红”这种评论是在巩固一种默认的身体等级制度:谁的身体更干净、可欲、纯粹,谁才更有被爱的资格。为什么依然有那么多人相信某些人天生就值得被爱,另一些人就不配?爱不是奖励,不是逻辑推演的重点,不是道德奖赏,更不应该有等级神话。

4️⃣被贱斥的身体,是被主流道德、卫生政治与性别期待排斥在人类性之外的身体,他们往往被视作不洁、无耻、不正常,因此既不能成为爱的主体,也不能成为被爱的客体。但正如Julia Kristeva所说,贱斥之物并非完全外部的异物,而是我们自身边界构建中被排斥的残余。也就是说,那些“恶心”“不堪”的存在,并非外在于社会,而是社会自身否认的一部分。因此,对“阿红不配被爱”的斥责,本质上是内化了这套体系的个人,借助阿红之身,对自身焦虑与规范的不洁投射。5️⃣Jane Ward在Not Gay: Sex Between Straight White Men里指出,在许多性别等级高度明确的结构空间中(性压抑的中国主流社会),性欲本身就是沿着边界、不洁与羞辱而展开的。这种性欲不是越过界线的偶然行为,而是依赖于界线的存在与维持:只有当某些身体被视作不洁、他者或羞耻,性欲才得以获得强度。因此,在直男文化中重复上演的,不是被爱或真情的故事,而是一种对“不洁身体”的可控性使用,一种通过侵犯边缘身体来确认自身主体性的位置,一种对身体、支配、污秽与规训边界的实践性游戏。概括第五点,直男性欲的酷儿性其实是通过对“他者性身体”的侵犯、消费甚至羞辱来实现某种自我确认,而非出于爱、浪漫或亲密关系。 6️⃣在某些酷儿文化或边缘空间中,不洁之身却可能成为性欲的触媒。这种性欲并不追求纯洁或理想身体,反而在混乱、模糊与越界中获得快感。例如,皮革、BDSM、公共性行为空间(如bathhouse或darkroom)中的某些结构,就并非依赖身体的可展示性或观赏性来组织欲望,而是以“被污损的身体”作为情欲循环的符号。它们拒绝了主流的性—爱—洁净的闭合系统,将不应该被爱的身体重新嵌入欲望链条。这是一种非规范性的身体政治,爱与欲望、洁净与肮脏之间,并没有我们想象中那么清晰的界限。

直白来说,能说出“这个男的长得还可以为什么反复去找阿红”的人,其实是在阿红身上看到了一些他们自己在试图进入亲密关系时极力遮掩、改正、洗净的不洁特质,是她/他自己如果要出门约会、想要和人发生关系、希望给对方留下好的印象能让对方喜欢自己的时候,会改掉或遮掩的特质,因此他们无法理解为什么有人光天化日之下带着这种令人反感的特质/身份依然能唤起对方的性欲。这种质疑背后有着一种自以为的吸引力逻辑被击穿的恐慌。但这实际上是一种有着非常多等级制度与评判标准的想法,而且极度内化,你必须合理地被欲望,才能合法地被爱。阿红的存在就是一种挑衅。与此同时,他们也高估了顺直男性性欲的阈值,误解了欲望机制的运行逻辑。顺直男性的性欲往往并不依赖浪漫理想、道德感应或社会认可,它可以在欲望的阴影地带里运作,在羞耻、控制、边缘、贱斥中生成。人们不愿承认的是,“对不洁之身的性欲”本身,就是结构性欲望的一部分。这不是破格或者例外,就是规则本身。

7.10

刚刚跟一个脆友交流,又写了一些关于贱斥和顺直男同性性行为的想法,识别到我身上很多伪善的地方,可能是曾经因为私人情感关系和对性的探索在学校被羞辱过(写的文章被带上班级姓名学号发到年纪大群),我现在对于这种事情会比较谨慎,对自己的欲望会更克制,并不是出于自身的道德要求,而是因为我想要通过这个体系、这个游戏规则得到我想要的权力和社会地位。我想要这种权力也并非因为我觉得有权力了就能更好地帮助别人,能改写游戏规则(虽然按照我的秉性我大概率会这样做,但我如果说这是目的,那是谎言),我明知遵守这种规则就是在参与对异见者的排挤,即使我从个人的立场更能理解他们,私人情感更支持他们,甚至我可以公开发声声援他们,但我不会选择成为他们,我不会真的放下我的追求和自省,物质上的精神上的,就好像我完全理解也认同homeless的正当性,人的人权不需要通过房产和住所被赋予,但我做不到。我想要权力只是因为我想要。我对权力有欲望,这种欲望在某些时刻会压过我对公正的追求,所以即使我认同他们,就算我会更加谨慎地选择我的环境和我的规则,最终我还是会遵循这套规则。

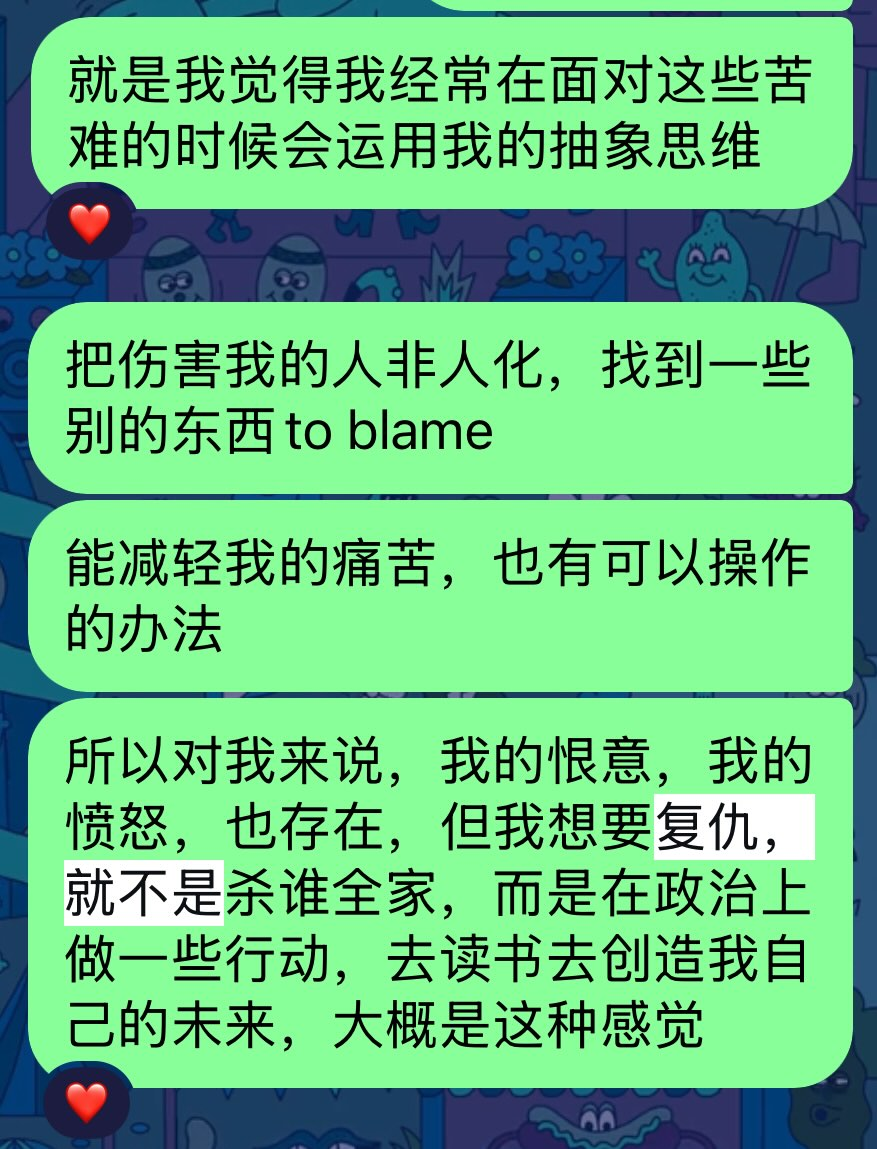

我选择出国也是类似的理由,我并不是觉得国外更正义,国外的体制更理想,而是国外的体制更能实现我想要的正义,对我个人更友好,我更有可能发挥我的天赋,我的特质在那个评价体系下更容易受奖赏。从小学到大学,即使我成绩优秀,我也从来没有一天在学校过得不痛苦,集体主义对我一直都是严重的精神摧残,我没有在任何时刻怀念过学校生活。我当然有充分的理由去憎恨这一切,但我宁可不要这样,我会把矛头指向结构、制度、文化和社会,从而不去憎恨具体的人,而是通过我的政治实践和人生选择来复仇。

上诊断学的时候老师反复强调问诊非常重要,比如痛觉就要记录疼痛的部位、时长、性质、程度、间隔,好的医生在问诊阶段就能排除大多数疾病,做辅助检查只是针对性确诊。其实感觉脆上很多人都是高敏感,也常常把这个视为弱点,但我真的觉得敏感是天赋,如此准确的描述真的是教科书级别,而且内脏感觉神经相比皮肤感觉神经更模糊,因此能有这么准确的描述更不容易。

想起来以前也觉得自己学医有点天赋,倒不是背书我背书很差,现在回过头看其实是自己的抽象思维、概括能力很强,而且很擅长把知识整合进直觉系统。当然和老师都有关系,在内科的时候见过心内和肾内的老师非常耐心给家属解释病因和治疗方案,第一次进外科在神经外科,第一台手术就开颅,头骨渣子飞到我的鞋上我脑子一片空白,最后缝合打结的时候老师习惯的手法和手术学教的不一样,很迅速用两分钟教会我然后让我缝合了半个头皮,在骨科的时候老师给我介绍骨科乱七八糟的器械和使用方法,各种新的材料和特性,创外的老师带我上门诊做糖尿病创面修复,第三次就让我上手清创一只腿。不知道是因为我很积极还是老师们对谁都这样,经常鼓励我考他们科室。后面上循证医学突然意识到我熟悉的是经验医学,但科学角度来说并不是最有效的,当时对自己有一些动摇,也意识到自己很多天赋其实是很empirical的点,所以最后选人类学的时候有点觉得大概我做这个也会做得很好。不管课程学得怎么样,在临床的经验都非常珍贵,我真的有所获也是因为learn from the best。

7.11

在机场接好朋友,带了电脑来但是一分钟都看不进去,一边滑手机一边反复抬头看出站口,然后一直在眯眯笑。

在手机里翻和偏偏上一次见面,有点想哭出来,日本的乌鸦曾经是她喜欢他的理由,也是我爱她的理由,我爱她不仅因为她顺顺的头发弯弯的眼角,因为她喝多了模糊的声音,不知道我在给她卸妆但是伸出手也同样摸我的脸,我擦到哪里她也摸到哪里,不仅因为她的狡黠聪明和机灵,也因为她的泪水脆弱和倔强,是她的所有姿态包括爱其他人的姿态,我都非常喜爱。

偏偏进家门,我给她拿前几天买的蜡烛,我说年初朋友送我这个,我闻到的第一反应就是你21年发的那条朋友圈,想把栀子花的味道4D投影给朋友们,这就是栀子花的4D投影,她的眼眶一下子红了。我又翻出给她织的帽子,在韩国日本给她带回来的小东西,她开始掉眼泪。此时此刻,写这条帖子的我坐在床上,她在浴室吹头发,用的吹风机和去年我们第一次见面,她喝醉后,我陪她蹲在马桶边一缕一缕给她吹头发的吹风机一样,我的手放在膝盖上,膝盖上还有当时帽子织好之后熨烫时给自己烫出的疤。当时贴着无菌敷贴,但我对胶的材质过敏,所以很长一段时间里,这个圆形疤痕外还有一个正正方方的框形疤痕。我想到刚刚我洗完澡进房间时,她对着镜子戴帽子,然后说马上就要大暑我,这样想冬天也很快,我很快就能带上你给我织的帽子。我一向不吝啬表达爱意,但是每次面对她淡淡的笑淡淡的哭和淡淡的话,我就一直说,好,对,没事,是的。

朋友在我对面哭了一个小时,问了一万句为什么凭什么,每一句都是我去年问过的。我以为我非常有自尊非常坚强非常擅长转移注意力所以撑过来了,看着她掉眼泪发现我找的那些理由只是理由而已,最痛苦的空白只是被我忘记了。

7.12

朋友流眼泪,到后面忍不住抱着我大哭,问为什么他会这样对我,我怎么能容忍他那样对我,凭什么到今天就我一个人在哭,他会有一天晚上睡不安稳吗,她问每一个问题我都没有答案。她说是我做得不够好吗,我不够成熟吗,在飞机上去找他的时候我用手机照着化妆,却甚至都不能肯定他会来机场接我,我到底有什么问题呢,我说你有的问题不是导致你们关系结束的问题。你难道觉得他完美无缺吗,他在你心中就没有问题吗,但你会因为那些问题决定要分手吗,你想的难道不是不管怎样,只要我们能沟通,就可以走下去吗?

扶她走在路上我试着从她的描述和痛哭里把我自己当成那个男的,看着她想自己可能会在什么时候失去爱意,又为什么不说。在那个瞬间之前我想着之前的关系,我总觉得我是她的位置,有很多疑惑和泪水还有追问。但在那个瞬间之后,我突然发现自己好像更接近他的位置,我之前的恋爱关系里通常都是我提分手,我的痛苦开始得很早,结束得也早,而且在分手后我总有一种过一个月就一定会好的信念,因此我每天做的事就是给自己找个理由不联系对方。到最后到现在,我想起之前的关系大概只能想到美好的感情,那些糟糕的事情我记得但我不记得那些情绪,就像生命中其他痛苦一样,被性侵被校园霸凌,我只记得事件本身。因此我常常也真心地对前任怀着祝福。所以当她说希望他出门被车撞,又哭着说自己那么真心喜欢过他,怎么可能真的恨他,我就想到我从来说不出那样的话,我可能确实在他们心中非常无情。分开后我就没有嫉妒、酸涩和占有欲,我会让自己忘记很多感情尤其是负面感情,那我的祝福在他们眼中可能比我直接恨他们更刺眼,更令人觉得我冷漠,好像从来都不在乎。现在我也不知道我究竟在不在乎,我在乎的程度又有多深。

她说的很多话我曾经也想过,你为什么做出承诺又做不到,你一开始说做不到我也不会纠缠,你晚上睡得好吗吃得好吗,为什么哭得筋疲力竭头昏眼花的只有我一个人,但我从来不允许自己真的说出口,对任何人都不允许,我最多最多就是一直掉眼泪。是我太压制自己的情感,以至于自己都忘了自己有过吗,分手之后我从来没有梦到过任何前任,究竟是不是我太无情。我总是对自己说我从这段关系里学到什么,成长什么,可我不也失去了什么吗,就好像我一直在逃避那种痛苦,我不敢像朋友这样直面自己的软弱和自责。我连分手这种事都能通过各种乱七八糟的理论和抽象概念说服自己这是件好事,对我有好处,然后接受。现在想来真是有点可怕,我为什么就能接受那些道理,我为什么有那种笃信?其实我根本不知道一个月之后会不会好,我树立起那样的信念其实就是定下一个目标,然后每日执行,最后就和她哭着想质问的前男友一样,你有没有睡不好,你有没有吃不下饭,你有没有为我哭过,都没有。从决定分手的那一天起,这些就成了我的目标,我的目标不是冠冕堂皇的“过自己的生活”,我的目标就是不爱你。我每天努力就是为了不爱你。就是为了离开你。

但这不是很荒谬吗,对那些完全彻底伤害过我的人,性侵和霸凌我的人,和对那些互相真的爱过又断联的人,我采取的态度居然都是一样的,最后的结果也都是一样的,可以平静地祝福,来自普通人的善意的祝福。怎么会一样呢,我怎么会做出这样的事呢,他们真的会觉得我特别无情冷漠令人胆寒吧,我为什么会对真的爱过的人没有任何占有欲和嫉妒心呢,就算关系已经结束,我就真的能靠理智说服自己吗?是不是根本就没在乎过?

我现在意识到我和她的痛苦完全是天壤之别,我的痛苦是我在逼自己不爱他,因为我不想爱他了,她的痛苦是她太爱他,无法接受他不爱了,但她还是想的,明知不可能还是想。我的痛苦太自恋了,而且每次都是这样,我觉得爱能解决的问题太少,我太不相信爱。我伤害了好多人。

昨天晚上写完那么一堆就梦到他了,醒来only to find that他终于把我删掉(大概就近两天的事情)一切都是如此的恰好和互相影响。

感觉到今天早上我才醒悟过来,我才理解为什么之前那些前男友会有那些激烈的反应,我以前从来没有理解他们也没有能表达得让我听懂,原来我觉得自己最后的克制、礼貌、包容和善良,在他们眼里都是我对他们没有感情的证据,只觉得刺眼和自尊心受挫,愤怒和委屈。我要是他们我也会恨这种人,太可怕了,我居然就一直这样。但此时此刻想到这些,我的第一反应还是希望他们现在过得好……感觉是一个无法摆脱的恶性循环,只是我确实没有那些感情了,我确实是真心希望他们好,找到合适的人,毕竟我满足不了他们的要求,所以希望别人可以,我就没想过我自己是那种不看任何其他事情,只要我喜欢的人别的人都不要的,我就没想过男的可能跟我一样。有些事情我明白得太早了,又逼自己太狠了,感觉在他们眼里我完全是沉浸在自己的艺术中无法自拔。

我一直就觉得,如果我无法满足他们的全部,那我就趁早体面地退出。听上去高贵、成熟、负责任,但我现在终于看到这也是一种暴力。不是伤害的暴力,是压抑与不对称的暴力,我掌握了主动、掌握了情绪秩序、掌握了分手的语言,他们却只能在情绪的洪水中挣扎。我站在岸上还要说一句祝你游得顺利,他们恨不得把我也拉下水。我不是从他们的世界逃离,而是从混乱的、不可控制的共情关系中抽身出来,用一种更高的、但也更孤独的方式自我保存。我自己把准备工作做好了才告诉他们,然后还要求他们跟我一样体面,跟我一样克制,接受容忍我的近况和离开他们之后的美好生活,把自己放在道德和正常健康生活状态的高地,却不体谅他们的痛苦和脆弱。

昨天晚上朋友在湖边突然哭着说,我要怎么做才足够呢,他太爱他自己了,我无论做什么都不可能超过那种爱。我突然发现我就是这样,原来我才是那个残忍的人吗。

我真的要谨慎选择然后懂得拒绝,其实以前那些关系开始之前我也觉得不太合适,但架不住人家天花乱坠的承诺和热情,答应进入了之后又发现他们做不到,觉得失望。其实我早就知道他们做不到。我就应该一开始就拒绝。以后不因为怜悯和软弱进入恋爱关系了,我本来以为就算怎么样,他既然那么喜欢我,跟我谈一个月两个月也是幸福的,我现在发现这也是傲慢得可怕,把我自己当什么了。以后多拒绝。这大半年拒绝了好几次,反而没有伤害到任何人。

我始终觉得,人的生命里唯一重要的是人,是人的意志和信念,在某些时候理智不足以维持信念,就需要用神学占卜等等稳定意志。哪怕是暂时的软弱,求得心安,能吃下饭睡着觉就是最大的意义。

国格就是中国女的跟外国男的做一下爱就被辱了,但是几万人一起在体育馆行纳粹礼没关系。

7.13

最近经常跟朋友聊天,为他的浪漫关系进展而开心,但也总有对比着的烦躁,好像我的自我追求最后都会让我的择偶范围变窄,男的就像俗世小说里那样只要获得了成功其他的都会来。我和这个朋友明明是很平等很彼此认同的关系,丢到社会里他就会因此受欢迎,而我往往跟男的维持浪漫关系的时候还要藏拙,还要照顾对方的自尊,还要尽可能不惹怒他,并不可能像和朋友一样完全放松自如地做我自己。小时候父母就常说不要表现得太聪明,枪打出头鸟,但我又不能装我做不出题吧?每次老师都第一个点我回答问题然后我被排挤就是应该的吗?男的跟我说你那么会做几何题不像女生就是应该的吗?我能喜欢上比我厉害的人被他激励,也能喜欢上在某些方面不如我的人因为我能看到他好的地方,男的为什么就不可以?

之前也跟这个朋友聊到,我跟人聊天不会说对方想听的话,不管我知不知道他想听什么(大部分时候都不知道),我只会说我想说的话,如果我没什么想法也会直说不了解,我不会敷衍也很讨厌敷衍。我们讨论了一些,为什么我对被敷衍比被冒犯更愤怒,我觉得是因为我小时候经常被这样对待,长辈常常对男孩子有更高的要求和期望,因此有更严厉的批评,我小时候以为大家都宠我是真的喜欢我,长到大学发现他们只是不在乎,例如我爸到现在都觉得我说不结婚生孩子是年轻,到了年纪自然就会想要结婚了,哪有女生不想结婚的。例如我跟我妈妈姓我爷爷没意见,是因为他已经有其他孙子跟他姓,我是第五个孙辈又是女的,他根本是不在乎,高中的时候有一次全班只有我写出来某道大题,老师非常惊讶地念了我的名字,全班都开始小声讨论,我当时并不觉得自豪反而觉得屈辱。因此我对这种看似包容实则轻视的氛围更敏感。朋友则是和我相反的,从小在家里是长子长孙,表达意见总是被打压纠正,因此他容易顺着别人的话讲,每次他那样我都会直说我不接受,我不接受这种敷衍的道歉或者附和,你要么就反对要么就赞同要么就别聊这个,让它悬置也不要让它就这样过去。

简单将性别歧视现象与“国民受教育程度”直接挂钩,其实很容易落入一种进化线性主义的思维误区,即认为社会越文明、教育越发达,就越能实现性别平等。但事实上,性别平等的实现,并不是教育程度或经济发展程度的自动产物,更深层地,它与一个社会的文化结构、权力逻辑与主流思想体系密切相关。一些原始社会(例如摩梭族或部分母系氏族社会)在整体经济发展与教育程度上远不如现代工业国家,却拥有更为松动或平等的性别结构;而某些高GDP国家在职场、家庭或法律层面依然存在严重的性别不平等。因此,我们在讨论性别议题时,必须限定在特定的文化语境与政治语境中,否则很容易错置尺度。中国的情况尤为复杂。一方面,中国近现代确实引入了很多西方思想资源,尤其在“五四”以后,女性解放常被视为国家现代化与文明进步的重要标志。这一思想根源可以追溯到欧洲启蒙时代:如果相信理性是人的核心能力,那就无法否认男女都拥有理性,性别平等也就成了理性推演下的逻辑结果。现代教育(尤其是高等教育)往往内嵌了这套启蒙理性逻辑,所以在受教育程度较高的人群中,性别平等多多少少是一种政治正确,公开歧视会被视为“不开化”或“不现代”。

但另一方面,中国的整体社会结构仍高度依赖传统价值体系,尤其是儒家伦理与科层结构的深层影响。孝顺、贤良、家国一体等观念仍深刻地规定了人们的性别角色期待。更重要的是,许多性别不平等并不是以歧视的形式表现出来的,而是以“默认规范”“合理分工”“文化传统”之名潜移默化地运作。例如对“成功女性”的定义往往包含婚育、体面、温婉等非理性维度,这些标准甚至在知识分子群体中也被内化。中国文化强调社会功能性角色而非现代意义上的身份认同。性别身份并不构成一种政治身份,而是一种在完成社会国家家庭责任后,可以被包容的私人癖好。这种文化思维方式,与欧洲启蒙运动后的个人主义自我主张是根本不同的。

说受教育程度越高歧视越少,确实在当下中国部分语境中有一定观察基础,但这不是因为教育直接塑造了人的价值观,而是因为现代教育引入了来自西方的性别平等理念。在这一点上,歧视减少更像是受到了某种外部规范的影响,而非彻底的文化转变。性别平等是否能实现,最终还是取决于整个社会如何理解人与人之间的关系,是否鼓励对既有权力结构的质疑与挑战,而不是单靠经济增长或考试能力的提升就能带来改变。性别议题是一个和民主等其他议题同等重要的政治议题,是需要被正视需要努力去争取,不是经济发展好了教育程度高了就自然而然会发生的事情,是需要人去抗争、参与、奋斗和改变的。

在理解中国性别结构的形成时,还必须回溯到毛泽东时代对男女平等的制度性推动。那是中国历史上极少数出现大规模政治力量明确介入性别结构改造的时期。土地改革、妇女解放、集体化生产、公共劳动,甚至包括对“家庭”概念的削弱,本质上都是一种国家主导的性别平等工程。“妇女能顶半边天”不仅是政治宣传,更在社会生活层面制造了前所未有的性别流动性。但这种平等并非出自对个体权利的尊重,而是服务于国家生产力逻辑的一种组织手段。女性被鼓励进入劳动岗位、参与建设,是因为国家需要劳动力;她们被要求放弃家庭主妇角色,是因为传统家庭被视为资产阶级残余。在这种体制下,性别差异被压平,而非被理解、尊重或重新建构。那是一种“劳动功能平等”,但不是“主体现身意义上的平等”。这种历史经验留下了非常深远的影响。一方面,它让今天很多中国人下意识地认为“我们国家男女早就平等了”,因为看起来女性上班、受教育、当官并不稀奇。但另一方面,也掩盖了女性在真正的制度设计、价值认同、身体经验上的边缘化——因为那个时代其实并没有真正解构性别权力,而只是将女性纳入国家机器之中,换取了部分工具性的“平等”。

如果你问,这样的结构对我个人到底意味着什么,它当然不是只有压迫的一面。确实,我追求的是真正的平等,但在理想之外,我也必须现实地抓住一切可以动用的资源和机会。我可以利用他们的轻视和怠惰,去读我真正想读的书;可以在那些稍有松动的环境里,争取自己的位置;也可以在必要时利用我的外貌、成绩、性格优势,哪怕这些手段并不完全符合我内心的价值判断。我不会因为这些资源是结构偶然给予的,就假装它们不存在,也不会因为某些手段带有妥协意味,就否定自己的主动性。这个世界上不是只有一种抗争,也不是只有一种正义。我愿意承认策略性的价值,也愿意在不完美的空间里,为自己开辟可能性,因此我也完全尊重所有人的个人选择,离开或者留下,我选择离开是因为我是这样的人,而最重要的事情永远是活下去。

还有一点我觉得非常重要。正因为性别平等在当下常常被视为一种与“现代”“受过高等教育”“读过很多书”相绑定的理念,所以它在现实中反而容易变得表面化。很多自称尊重女性的男性,其实只是掌握了表达尊重女性的语言和态度,但在面对家务分担、生育压力、身体经验、养育小孩、职场惩罚这些非常具体的、实践层面的议题时,却很难真正共情,也未必愿意改变自身的行为结构。他们更像是在履行某种文化身份的自我认同,而不是在承担性别正义的伦理责任。这种虚浮的平等,有时反而更难揭穿,因为它裹着好看的理论外壳,但在日常生活中继续延续着最传统的性别分工,就会形成一种很诡异的,理论上高度尊重所有女性,现实中无奈剥削自己妻子的现象。这也部分解释了为什么即便在高学历、高收入群体中,性别不平等依然广泛存在,因为认同一套理念,并不等于会去改变现实。他们尊重的是抽象意义上的女性,是一种文明的进步的观念,而不是那个在厨房、在产房、在深夜独自照顾孩子的具体的女性。某种意义上,他们是以一套尊重女性的言辞,为自己现实中的不平等行为争取合法性。这种结构性虚伪比起明目张胆的歧视更加顽固,因为它披着正义的外衣,却在最亲密的关系中持续运作压迫。

从我个人的角度来说,我当然有很多方面的追求和考量,并不只是因为性别问题才做出选择。但我很早就意识到,在中国目前的政治体制下,我几乎不可能真正获得实质性的权力。我的性格也不允许我去等待别人赋予我权利,或者不断证明自己值得某种位置。这套游戏规则对我来说并不友好,更不值得我投入全部人生。出国读书也好,接触不同文化与制度也好,不过是想亲身感受其他国家在政治氛围与社会结构上的差异。没有哪个国家真正实现了性别平等,但有些地方的公共空间至少允许讨论、允许争议、允许个人在体制之外保有某种自由。我只是想亲自去看一看这些可能性的边界。

曾经有人问我,现在有什么事是男性可以做、而女性绝对不能做的,他一定让我举个具体例子。我当时好像真的说不出来,因为我能想到的,全都是“不敢”“不太可能”“不想”,而不是“绝对不能”。表面上,好像确实没有什么是女性完全做不了的。但我现在想得更清楚了。如果你看到一个女性,已经过得很好、拥有很多资源,只要她其他条件都不变,单纯把性别换成男性,他只会过得更好。而如果你看到一个男性,已经很惨、各方面都在受欺负,你只把他的性别换成女性,她只会过得更惨。

很多人认为,中国今天的性别不平等是因为毛时代那些推进平等的政策没有坚持下去,或者没有贯彻到底。但我想指出的正是,就算这些政策在当时被完美执行,依然无法真正实现性别平等。那些所谓平等的政策从一开始就建立在一种非常浅薄、功能性的逻辑之上,它们不是为了女性获得作为“人”的完整权利,不是基于主体平等、生命平等、选择权平等,而是出于国家需要劳动力、需要控制人口、需要提升效率的目标而临时性地赋予女性某些空间。表面上看,是女性也可以参加劳动、参与政治、走出家庭;但实际上,她们是在完成自己的性别角色义务(生育、照顾、持家)的同时,还被要求承担“同工”的责任,为国家建设做出额外的贡献。哪怕是在通往这种表演型平等的路上,女性所付出的代价也是不对等的。这是一种用女性身体为国家发展买单的伪平等,它消耗了女性的劳动力、生育力与情感资源,而不提供权利保障与话语空间。

哪怕在最理想的政治热情之下,这种平等也是不可持续的。因为整个体制没有给予女性主体性的基础、也没有提供权利保障与制度反馈机制,它只是动员而非赋权,是指令而非协商。一旦经济逻辑或政治逻辑发生变化(例如改革开放),女性立刻就会被抛回原位,甚至退回更传统的性别秩序。那段历史并不是平等未竟的遗憾,而是伪平等的极限展示,能让我们更清楚地看到,如果一个体制并不真正承认性别差异的政治性、不承认女性的权利是权利本身,而不是国家分配的结果,那么即使它再“公平”,也无法触及平等的本质。

7.14

昨晚跟朋友打电话,讨论谈恋爱的事(这几天陪另一个朋友的时候一直在听她讲那些,所以自己也有一些想法)首先是对于关系本身性质的要求,十几段恋爱关系我没有谈过年纪比我小的,除了有一个跟我同年的喜欢叫我姐姐,可能我真的受不了太幼稚要求太多的男的。我谈恋爱一对一只是因为我不想在恋爱关系上花那么多精力,我觉得开放式或者怎么样是更高阶更复杂更需要维持的,我愿意分配给恋爱的精力只够谈一段或者零段,因为觉得最近很忙想要更多独处的时间而提出分手也不是没有过。但是男的如果想要一对一大概率是想把我当附属品,要求我只能全心全意对他,要一对多我也会觉得凭什么,最好的是对方也跟我态度一样,原则上不介意一对多只是懒得谈,所以一对一也没有那么强的占有欲和嫉妒心,总之就是不要太管对方是最好的。但这显然非常困难而且很矛盾。

第二个矛盾是我发现我喜欢的二十岁的男的大概率到了四十岁我不会喜欢,我到四十岁会喜欢的男的大概率现在我不会喜欢,男的很难自发地在亲密关系方面有所进步和探索,他们很少在这方面向内求(主要精力都用在别的领域)。朋友说你要从现在就开始放弃跟谁过一辈子的想法,你到某个阶段选择适合的就行了,不要想着一直拖着男的努力改造,教育水平高的女性的发展从来都是人类前百分之一的,我说好像确实是这样,我首先不可能为了谁慢下来,其次我不会让生育等问题让我被迫慢下来,追求智识上的进步是我人生中最重要的事情,在这件事上我绝对是神挡杀神。

最后就是我适合什么样的男的(整场对话没有讨论和女性的恋爱是因为目前我的样本量太少了我很难总结出规律)我说我以前觉得有同理心有健全人格就行,我现在意识到已经远远不够了,有性别意识也不够了,必须要有一定的抽象思考能力(谈论议题的时候能把自己摘出去不要总觉得我在人身攻击他)和政治意识,我以前还觉得一个出生在那种健康环境中的男性,他就算不懂也能够沟通有共情能力,我现在已经大彻大悟,因为这是一个父权社会,所以没有所谓的健康环境。厌女才是默认出厂设置。不主动进行自我再教育的男的沟通到后面只会让我觉得烦躁觉得沮丧觉得想一脚踹了一别两宽。他说还是觉得适合跟nerd谈,典型例子是Sheldon,我说Sheldon性别意识太差不行。他说是的理工科nerd也不行,还是要社科nerd,但是社科nerd容易是文艺男,我说完了我还是放弃吧。别最后找个托尔斯泰梭罗陈朗了。我是来谈恋爱的不是来渡劫的。找不到就算了。

自然也讨论到出国的问题,朋友生活在美国,他说我出去了肯定会觉得更开心能交到更多朋友的,我说我今天也在想这个问题,因为今天写那个性别平等和受教育程度的关系,我其实是从涂尔干的自杀研究得到的灵感,就是他对自杀的分析和拆解,一开始有一种反直觉的结构在,我是读了他的这个理论之后学习了这种拆解的框架,然后被问到这个问题的时候有的想法。我说我出国之后,英国人法国人可能不懂中国政治环境,不懂计划生育和大跃进,但是他们肯定知道涂尔干吧?我本来就是从涂尔干的理论延展过来的,我肯定能倒着给他们解释清楚,就像我上次的文章也是从越剧写到lana del rey,从梁祝写到莎士比亚,我肯定也能给他们反着讲回去啊。只要对方是有基础的思考能力和抽象思维逻辑,他就算不能从感情上共情我,但是能从理论结构上理解这种逻辑链,这对我来说就已经满足交流需求了。经验无法共享,但逻辑结构是可以翻译的,我讲述家乡的文化和背景,讲屈原投江他们可能不理解,但我讲这是一种anomie suicide他们就能懂个七七八八了,这对我来说就够了。

当然肯定也会遇到对方就算有这种基础也拒绝沟通和理解的情况,但我不会困在情绪失落里,而是像读一段文本一样,判断这个交流结构是否成立。如果对方拒绝进入对话结构,我就会终止阅读、放下文本,去寻找另一种更值得展开的结构。更何况这种被拒绝的经验我在国内受到的还少吗^^对话难以发生进展推动对我来说才是生活常态啊,因为我不能满足于浅层的认同和共鸣。更何况我在择校的时候就非常注重这一点,选择SOAS和这个专业很大一部分原因就是出于对多元化和包容度的看重,对政治氛围的满意。我无法控制谁愿意对话,但我可以选择一个更可能让对话发生的场域。在SOAS这种无理工弱商科重人文社科尤其是跨文化研究的大学里,大部分人应该都具有沟通的能力(一切都是我美好的幻想,不知道去了会不会失望,但总之不可能比这里更糟了)

我理解你的观点来自于一种高度结构主义的马克思主义传统,它强调压迫的根源在于物质关系与生产结构,因此认为性别、民族等政治性身份只是附属的、衍生的意识形态表征。在这种分析框架下,唯有摧毁压迫的经济与文化结构,才能实现真正的自由和平等。但我觉得你所说“性别差异的政治性是日渐消亡的”,这其实本身是一个理论假设,而不是现实经验的总结。当今天女性依然在职场中因为生育被淘汰、在家庭中承受情绪劳动、在公共空间中承受骚扰与暴力,这些都是实实在在的结构性暴力,它们不是“影子”或“意识形态”,而是日常生活的组成部分。因此这种“不要政治性上的性别共同体”,看似是在超越身份政治,追求一种“赤裸裸的、不分你我的平等”。但这句话只对“已经有平等位置”的人有意义。对那些尚未拥有基本主体地位的人来说,不谈性别就等于默认现存结构。如果不承认“女性”是一种被结构性标定的身份,便无法解释她们为何在现实中更常承担低薪劳动、更难获得话语权、更容易遭遇暴力。我不认为革命就是要放弃对具体不平等经验的表达,也不认为“总动员”式的物质革命就能自动解决一切压迫。

女性主义真正的挑战,是同时揭露经济结构的不公与文化权力的暴力,它不是十万八千块的碎裂身份,而是对“谁能说话”“谁能选择”“谁的感受被算数”这些问题的深刻介入。我不认为革命意味着我们应放弃对具体不平等经验的表达,也不认为总动员式的物质革命就能自动解决一切压迫。我理解在你的结构框架里性别被视为从属问题,是必须让位于阶级斗争或经济关系重构之后才能解决的后续议题。但对我来说,性别不是一个附属问题,它是更紧迫、更眼前的现实。它不是抽象结构中的变量,而是我生活中每天都要面对的处境,在身体里、在语言中、在选择与限制之间。它不需要等人类彻底自由才显得重要,它现在就能告诉我人类尚未自由。如果一种理论无法回应我此时此刻的困境与痛苦,那它再彻底,也不是我的答案。我选择从性别出发,是因为它是我此刻最能动手、最能介入、最能实践的部分。而这并不排除我对更大结构变化的理解和共鸣。我想就算是你理想中的革命,也不是单一的单向的,不可能靠一种主张、一条道路、一种力量就能完成。就算是为了接近你的最终目标,我的努力放在你的框架下依然有意义。

7.15

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!