失敗者回憶錄113:「京人治港」是否較好?

記得有一位美國華裔教授,1987年在北戴河獲鄧小平接見後,約我在香港見面,我以為他會有什麼訊息告訴我,或供發表,誰知他只是在談話中炫耀他受到怎樣的厚待,說從廣州到深圳,一路有20輛軍警摩托車在前面開路。問他鄧小平談了什麼,他說不能講,但對未來香港和未來台灣很重要,要等時機成熟才能說。一副又想說又故作神秘的表情,實在幼稚可笑。

這就是我前面提過的「接近最高權力的亢奮」。中共統戰最善用這一招。因為掌絕對權力者頭上就像有一個光環,使一些自命不凡的人被接見後覺得被重視因而產生近乎生理反應的亢奮感。不僅對領導人的意見照單全收,甚而還會添油添醋,變得胡言亂語起來。

在《許家屯回憶錄》中,有一段說;「李怡在《信報》撰文,主張『京人治港』,反對『左』傾的親中的『港人治港』,他是極而言之,代表相當多的港人心態。」

我記得寫過這樣的文章,但剪報已經找不到了。但大致的意思是說,如果香港九七後沒有民主制度的制約,那麼無民主的港人治港倒不如京人治港。那是因為見到太多的香港人,哪怕接受西方教育,曾經受到港英政府的刻意栽培,但當中共以未來主子的姿態出現時,他們就「忽然愛國」,立刻「轉軚」「變臉」,既擁護中國「收回主權」,亦為中國提出的種種缺乏邏輯的方案辯護,其中包括四料議員、著名作家,居然說美國的總統選舉也是間接選舉,同中國為香港設計的選特首沒有兩樣。我起先很奇怪為什麼這些飽學的精英會忽然變得那麼幼稚,不問是非。但後來看到太多人在獲得中共高層接見後的「接近絕對權力的亢奮」,加上華人有向掌權者靠攏的本性,而中國是即將在香港擁有真正權力者,於是醜態百出,催人欲嘔,就不奇怪了。

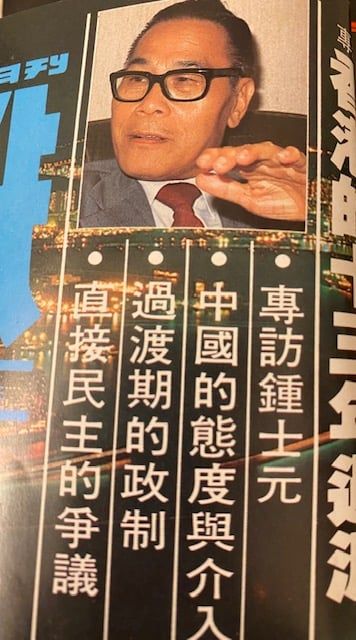

當然也有例外,比如當時的行政局首席議員鍾士元。我在1984年七月跟他做了一個長篇訪談。那時鍾士元在前不久才到北京會見了鄧小平。他不但沒有接近絕對權力的亢奮,反而向鄧坦率表達香港人的憂慮,一是擔心港人治港會變成京人治港,二是擔心執行對港政策的幹部不能落實中央政策,三是擔心中國自己的政策會變。他的據理力爭,使鄧小平覺得受到頂撞,於是說「夠了,我累了,不聽你說。」不歡而散。回港後,中方斥之為漢奸,許家屯說他是「孤臣孽子」。

在我對他的訪問中,他說,「日後非我能操縱。不論赴湯蹈火,也只是盡我所能。如果你叫我和中英對抗,這是不可能的,我沒有後盾,沒有選民。如果你認為有什麼我應該做得到的,而我未做,希望你隨時告訴我。我一無所求。只是在這個位置上,要對得起香港人。」說時態度誠懇,直率,明澈照人,我謹記至今。

「沒有後盾,沒有選民」,是即使願意赴湯蹈火為香港人爭取權益,也無能為力。因此我那時在想,對於香港前途,最好是爭取英國以某種方式留下來,但顯然無望了;那麼其次是爭取香港人可以在行政、立法方面有普及而平等的選舉,讓產生的特首和立法會議員有全面的本地民意後盾,可以有更多與中央討價還價的籌碼,而不是僅僅有中央授權。但眼看連這個也做不到了。那麼與其讓一些過分迎合、諂媚中央的人去治港,倒不如直接由中央派人來治港較好。那時我一直思索著在幾害相權中如何取其輕的辦法。

中國至少在那個時候,我知道還常有一些地方幹部,對地方上的人民權益,總會在可能的範圍內向中央婉轉爭取,又或者對一些不利於地方的政策,採取「上有政策,下有對策」的陽奉陰違。再看新華社,即相當於中聯辦的官員,雖然當時對我執行掃地出門的「四不」政策,但手段算柔軟,而且也都講道理。即使對香港前途的意見不同,我們仍然可以溝通,可以爭論。許家屯及其他一些新來的幹部,對香港了解得多了,會更清楚香港成功的原因何在,由他們主導治港,應該比一味諂媚中央的港人治港要好。不過,中國闊起來後,現在也沒有較願意為當地人民爭取權益的幹部也。

當治港者的權力來源只有一個,即專權的北京當局,那麼本地治港者不僅對北京的意旨千依百順,而且幾乎必然會為了迎合北京領導人的意旨而加碼實施。在向北京匯報工作時,又會把香港的反對力量誇大,既迎合中共一貫的敵情觀念,又可以顯示他(她)工作的難度和政績。中國高層領導的資訊來源單一,不會看到聽到反面的、合理的意見,在偏信中對香港民主派的敵意不斷加深,甚而對所有香港年輕人、所有香港人都有敵意。這就發展成後來的局面。

最後一任港督彭定康在1996年發表最後一份施政報告,最後提到]:「我感到憂慮的,不是香港的自主權會被北京剝奪,而是這項權利會一點一滴地斷送在香港某些人手裡。」

與我所見略同。不過我比他早十年就提出來了。

(原文發佈於2022年2月25日)

《失敗者回憶錄》連載目錄(持續更新)

- 題記

- 闖關

- 圈內圈外

- 殺氣騰騰

- 煎熬

- 傷痛

- 動盪時代

- 抉擇

- 那個時代

- 扭曲的歷史

- 先知

- 自由派最後一擊

- 我的家世

- 淪陷區生活

- 汪政權下的樂土

- 淪陷區藝文

- 父親與淪陷區話劇

- 李伯伯的悲劇

- 逃難

- 愚者師經驗,智者師歷史

- 戰後,從上海到北平

- 古國風情

- 燕子來時

- 在左翼思潮下

- 1948樹倒猢猻散

- 豬公狗公烏龜公

- 《蘋果》的成功與失敗

- 怎能向一種精神道別?

- 自由時代的終章

- 清早走進城,看見狗咬人

- 確立左傾價值觀

- 「多災的信仰」

- 最可愛的人即最可笑的人

- 中學的青蔥歲月

- 被理想拋棄的日子

- 談談我的父親

- 父親一生的輾轉掙扎

- 父親的挫傷

- 近親繁殖的政治傳承

- 畢生受用的禮物

- 文化搖籃時期

- 情書——最早的寫作

- 那些年我讀的書

- 復活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章 之二

- 不可缺的篇章 之三

- 不可缺的篇章 之四

- 不可缺的篇章 最終篇

- 沒有最悲慘,只有更悲慘

- 歸處何方

- 劉賓雁的啟示

- 徐鑄成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的記憶

- 左派的「社會化」時期

- 伴侶的時代

- 那些年的太平日子

- 香港歷史的轉捩點

- 福兮禍所伏

- 香港輝煌時代的開始

- 我們是甚麼人?我們往何處去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》創刊背景

- 脫穎而出

- 覺醒,誤知,連結

- 非常有用的白痴

- 有用則取,無用則棄(非常有用的白痴之二)

- 中調部與潘靜安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近絕對權力的亢奮

- 無聊的極左干預

- 從釣運到統運

- 那年代的台灣朋友

- 統一是否一定好?

- 台灣問題的啟蒙

- 推動台灣民主的特殊角色

- 中共體制內的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革締造中國的今天

- 極不平凡的一年

- 批判極左思潮

- 民主假期

- 裂口的開始

- 太歲頭上動土

- 愛荷華的「中國週末」

- 1979年與中共關係觸礁

- 那幾年,文藝的沉思

- 愛荷華的平和交鋒

- 從認同到重新認識中國

- 九七覺醒

- 美麗島大審對我的啟示

- 從事媒體一生的座右銘

- 念茲在茲要記下的輝煌

- 香港前途問題帶來的恐慌

- 從來沒有「民主回歸」

- 和許家屯的一次交鋒

- 牢記至今的一段話

- 從創辦到離開天地圖書

- 《七十年代》和天地分道揚鑣

- 「庚申改革」的流產

- 中共幫我們洗脫左派色彩

- 與徐復觀先生的兩年交往

- 徐先生的臨終呼喚

- 「愛國是無賴的最後防線」

- 守護我們的心智

- 江南案的考驗

- 專權政治逆轉的里程碑

- 「李匪怡」和《香港1997》

- 一國兩制的根本問題

- 港人治港只是誘餌

- 「京人治港」是否較好?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐