從台灣望向南洋:旅行與旅居,新加坡和馬來西亞|馬特夜話

本周六晚上八點,Google Meet線上活動交流,謝謝@Robert 邀請與辛苦組織。(文末附鏈接)

去過新加坡與馬來西亞旅行多次,剛剛過去的九月在新加坡旅居工作一個月,於是綜合起來有了這一次的分享與交流。

計劃以下面幾項來具體交流我看到與感受到的新馬文化,更多是促進交流。

一、文化與漫畫:怕輸文化與怕輸先生

相關文章:怕输,把“模拟城市”玩到满分等级的新加坡

二、飲食 羅雜 “Rojak” 與東馬·格羅面

以前,在新加坡、馬來西亞的街頭巷尾,常常能看到小販推著改裝的小推車或小型卡車,現場制作一種色彩繽紛的蔬果豆腐幹沙拉——羅雜又名羅惹。

“Rojak”一詞源自馬來語,意為“混合”或“折中混合”,恰如其分地描述了這道食物的精髓。它不僅是一種食物,更是兩地多元文化特征的象征。

去過不少地方的我,看到這道豆腐干包著豆芽、瓜菜,油條再拼著各式水果,加上甜、辣、鹹醬的混合仍是忍不住驚訝。第一次看到豆腐干、油條竟然能夠和水果沙拉拼起來,沾以醬料。而且獲得米其林。

第二道飲食是來自東馬砂撈越的格羅面(Kolo mee 哥羅面),感謝Matters 寫作者@天藍 經常用心書寫分享生活與家鄉,雖然我還沒去過古晉,但有一天晚上,偶然在新加坡吃到來自砂撈越的格羅面 一下十分驚喜與開心,也像我有一次在vivo city 吃到檳城食物。

Kolo 是干撈的粵語音譯,馬來西亞砂拉越古晉的招牌面。常以手工雞蛋面,搭配叉燒、小紅蔥和豬油渣拌撈,成品看起來雖像雲吞面和快熟面,但面條沒有堿水味,也不像快熟面那樣重調味,吃起來Q彈可口如快熟面般容易上癮。也有添加海鮮 蝦子或鮑魚的哥羅面。

三、國際化與多元融合的智慧:

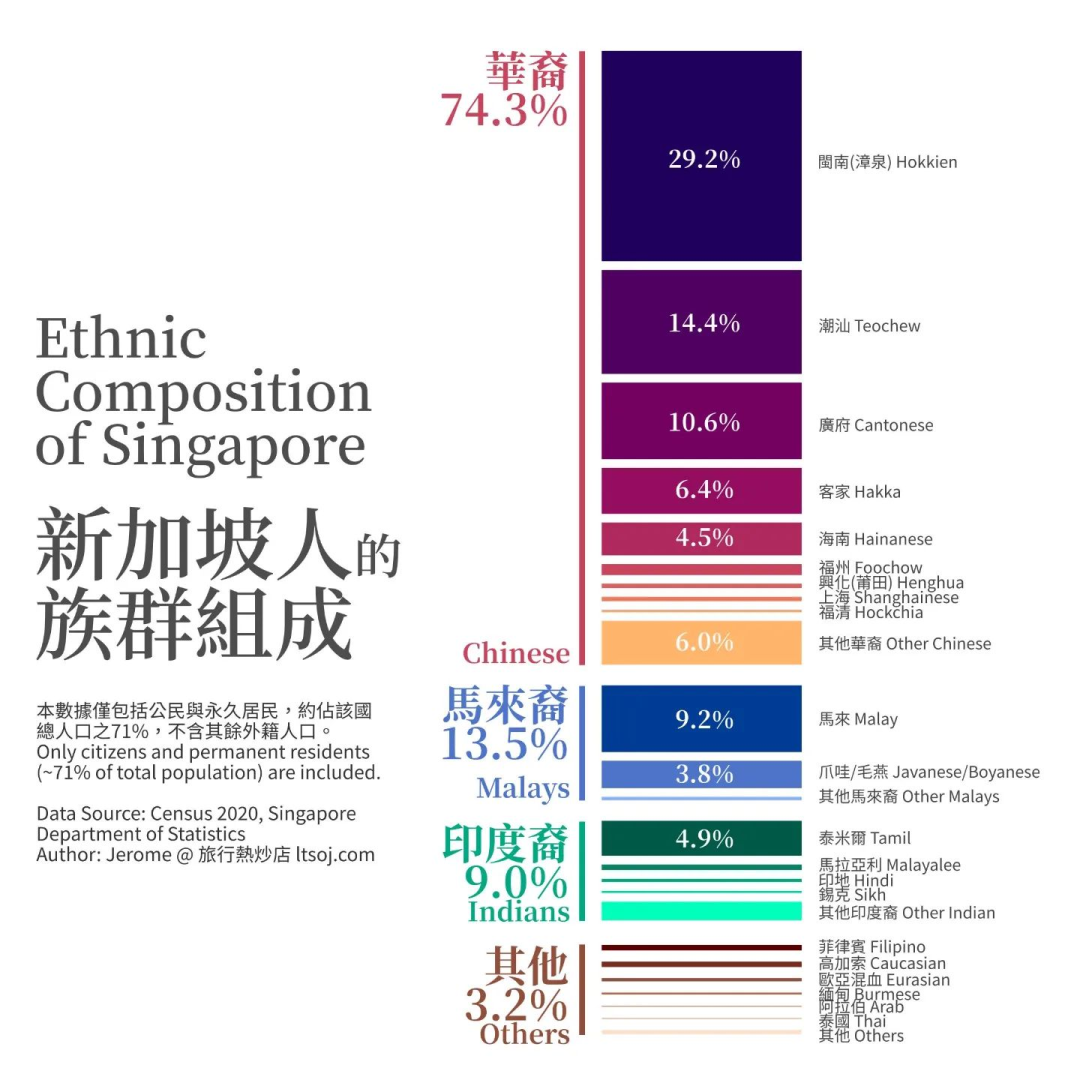

74.3% 如此高比例的華裔,政府明確地闡述新加坡是一個多元民族的國家,只是剛好華人比較多,但並不是華人社會。

也很開心很早便去參觀了華族文化中心與相關導覽。認識到新加坡華族來自中國南方沿海的福建、廣東、潮州、客家、海南等。

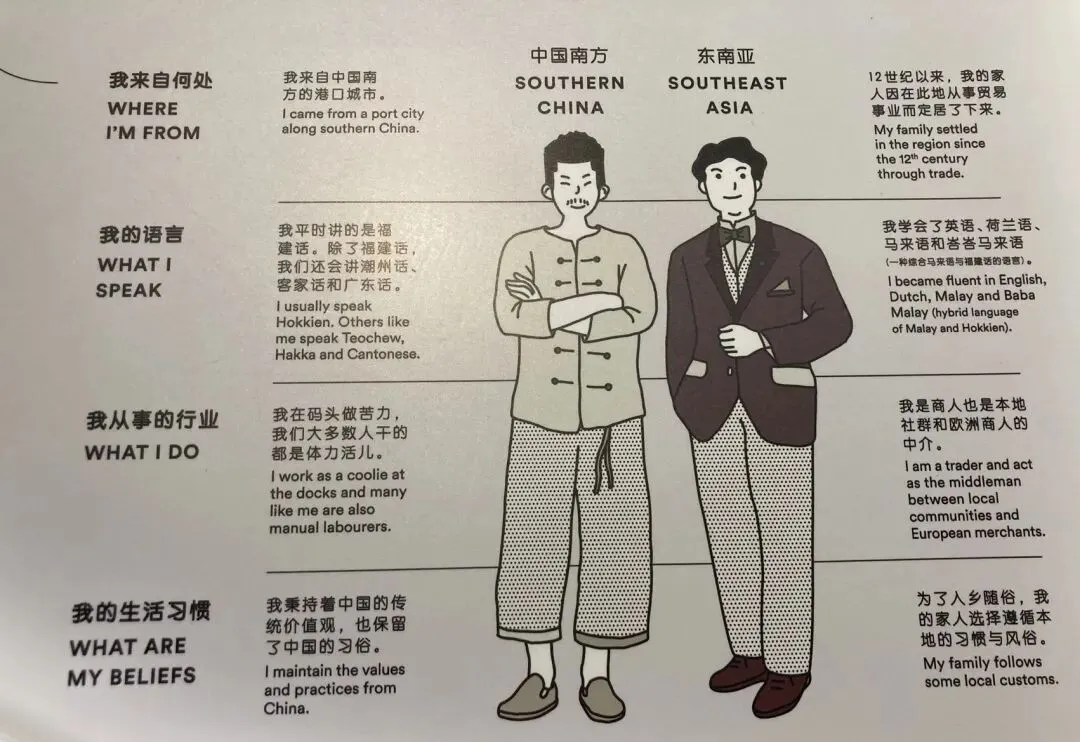

雖然早期的華人移民大多來自中國南方,但也有一批華人在東南亞(如印尼爪哇島和馬六甲)定居一段時間後才移居新加坡。雖然他們都是華人,但兩者間的差異卻顯而易見。

中國南方:我來自南方的港口城市,平時講的是福建話。除了福建話,還會講潮州話、客家話和廣東話。

從事的行業:在碼頭做苦力,我們大多數人幹的都是體力活兒。生活習慣秉持著中國的傳統價值觀,也保留了中國的習俗。

東南亞:12世紀以來,我的家人因在此地從事貿易事業而定居了下來。我學會了英語、荷蘭語、馬來語和峇峇馬來語(一種綜合馬來語與福建話的語言)。我是商人也是本地社群和歐洲商人的中介。為了入鄉隨俗,我的家人選擇遵循本地的習慣與風俗。

在我原有的基於生長在內陸 vs 沿海地區的傳統華人,進一步增加更國際化的東南亞華人即海峽華人。

四、從地理小紅點到世界焦點:締造獨一無二的體驗與新加坡矽谷

五、大陸東南亞與海洋東南亞

跳出固有的中心/邊緣、自我/他者的二元對立框架。

西馬比東馬發達,然而多元種族關系是東馬較之西馬融合。西馬華人朋友仍耿耿於懷就讀的華文獨立仍不獲聯邦承認文憑;另一廂 東馬華人朋友和我說在砂拉越,砂州政府是第一個承認獨中文憑的政府。

馬來西亞地理剛好是西馬在大陸,東馬在島嶼。

六、如何遊牧起來:從內陸到海洋到海峽的原理與思維

目前大概是這些,線上分享會更加地形象與生動。期待你的加入、補充與交流。