于朦胧之死引发网络海啸,审查与权斗疑云笼罩中国

核心焦点:于朦胧之死与失控的审查

事件的中心是中国男演员于朦胧的死亡,官方消息称其为坠楼身亡。然而,这一说法未能平息公众的疑虑,反而点燃了网络上的巨大怒火。据多位海外时事评论员的综合爆料,事件远非意外那么简单。

网络上流传出多项惊人指控:一份据称是于朦胧遭受虐待的录音被曝光,其中包含哭喊声与威胁声;另有照片显示,于朦胧在去世前曾在医院深度昏迷,身上插有管子并佩戴呼吸机,这与早前他两次坠楼的传闻相吻合。

更具爆炸性的指控是,于朦胧的死是一场精心策划的谋杀。爆料称,他因拒绝娱乐圈某位“大佬”的“潜规则”而遭长期打压与控制。该“大佬”被指背景深厚,网传其名为“新奇”,年仅34岁,据称是中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇的孙子,亦有说法称其是国家电网原董事长辛保安的养子。传闻指出,于朦胧掌握了“新奇”及其团伙涉嫌洗钱的证据,并存放在一个U盘中,这成为他招来杀身之祸的直接原因。

随着事件发酵,一份包含17名涉案人员的名单在网络上流传,其中包括“新奇”以及田海蓉、宋轶、范世琦等多位知名艺人。更有分析将矛头指向另一位名为蔡宜家的年轻艺人,认为其外貌与蔡奇高度相似,且出道以来资源异常丰富,可能是比“新奇”更为核心的人物,甚至可能是蔡奇的私生子。

这场舆论风暴引发了中国当局前所未有的审查行动。据报道,关于于朦胧事件的讨论在中国社交媒体上被迅速删除,“于朦胧”的名字一度成为敏感词。中央广播电视总台(央广网)的抖音账号评论区在短暂开放后,涌入超过4.5万条要求彻查真相的评论,随后被紧急关闭。同样,北京文旅和法院网的评论区也分别收到了60万和23万条留言,最终均遭清空。这种“删帖越快,真相越真”的现象,反而激起了网民更大的愤怒与“冲塔”行为。分析人士指出,此次事件的审查力度和公众反弹烈度均达到近年来的顶峰,显示出事件可能触及了极高的政治层级,当局正极力阻止舆论失控。

言论空间收紧:“胡尘封们”的消失

在于朦胧事件引发巨大震动的背景下,中国对网络言论的管控正日益收紧,多位有影响力的公众人物接连遭到封杀。

其中最具代表性的是拥有数百万粉丝的网红胡尘封(网名“比价哥”)。他以制作对比中外物价的视频而闻名,通过直观的画面展示了不同国家普通劳动者日薪的购买力差异。尽管视频未直接发表政治评论,但其内容被认为含蓄地揭示了中国民众的生活压力,与官方“伟大复兴”的宏大叙事形成鲜明对比。此外,他在直播中对国产手机、电动车的批评,以及“查户口”式的互动方式,被部分舆论贴上了“崇洋媚外”、“制造社会焦虑”的标签。最终,胡尘封遭到全网封杀,其所有账号和内容被彻底清除,上演了一场典型的“中国式消失”。

无独有偶,知名企业家、网红罗永浩也因公开批评餐饮品牌“西贝”的预制菜问题而卷入舆论漩涡。这场看似商业纠纷的争论,迅速发酵为对整个餐饮行业潜规则和食品安全的公共讨论。评论员“小说家”分析称,罗永浩无意中触碰了关乎就业与社会稳定的餐饮行业的“命门”,引发了当局的紧张。在事件发酵后,罗永浩动身前往日本,其公司随即被列为失信企业,这一系列操作被外界解读为一次惊险的“跑路”。

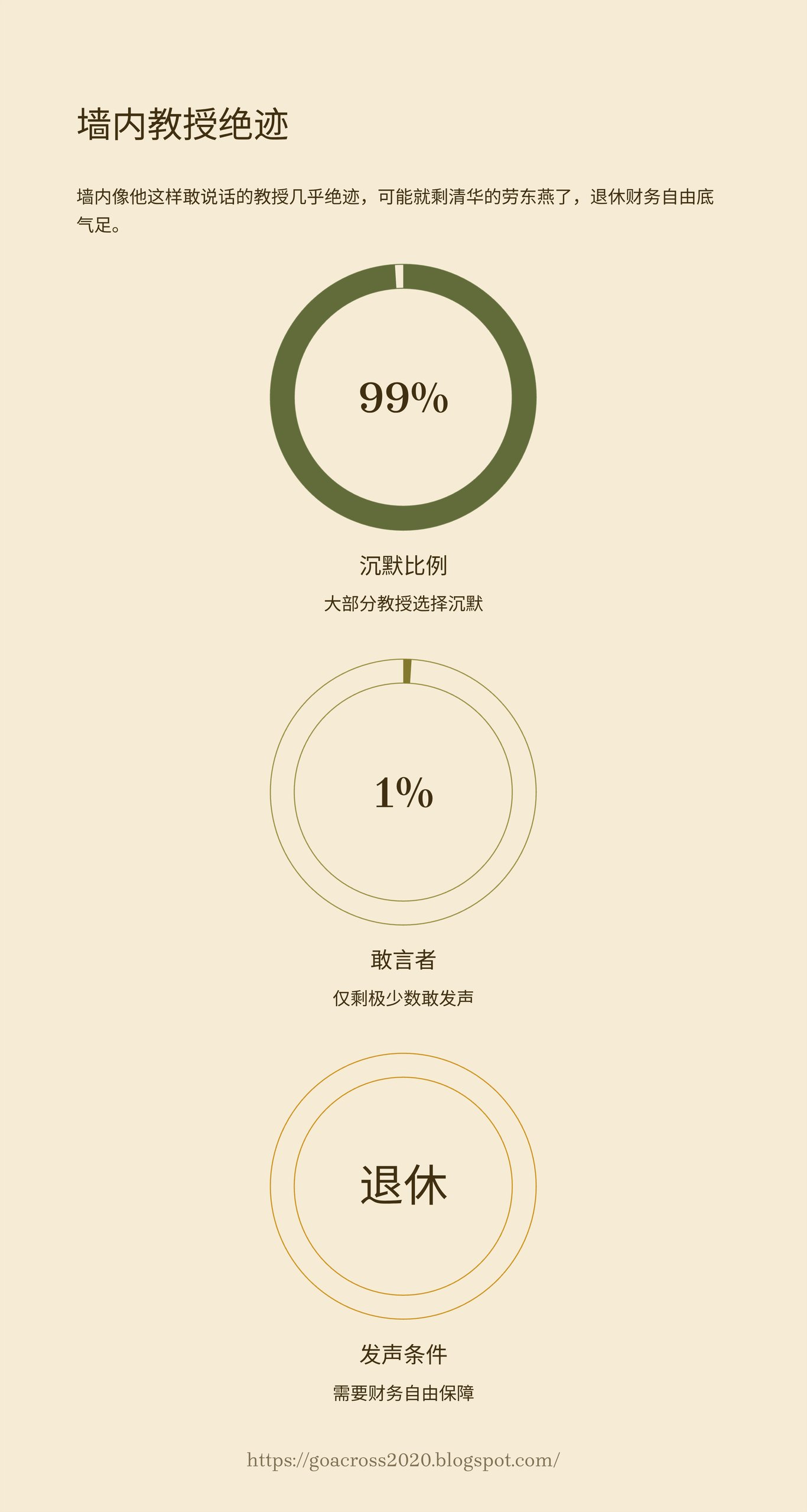

学术界同样未能幸免。复旦大学教授冯伟因在“九一八”事变纪念日当天,于社交媒体上质疑官方对历史的简单化解读,挑战了“简单仇恨”的民族主义情绪,而遭到猛烈攻击。分析认为,像冯伟、清华大学教授劳东燕这样敢于在公共领域坚持独立思考、说真话的学者正变得越来越稀少。官方的策略似乎是系统性地消除所有“公共知识分子”的影响力,以确保社会思想的“纯洁”与可控。

中美博弈加剧:从台湾地位到H1B签证

在全球舞台上,中美两个大国的战略博弈仍在持续,并在多个领域呈现出紧张态势。

一场围绕台湾地位的外交交锋尤为引人注目。中国外交部长王毅在一次记者会上重提《开罗宣言》和《波茨坦公告》,主张日本应将台湾归还中国。此言论立即遭到美国和台湾的强力反驳。美国在台协会(AIT)发表声明,称二战文件并未决定台湾的最终地位,措辞之强硬被认为史无前例。台湾外交部长林佳龙则搬出《旧金山和约》,强调该合约才是决定台湾主权的法律基础,并重申“中华民国与中华人民共和国互不隶属”。这场交锋清晰地暴露了中美在台湾问题上根深蒂固的结构性矛盾。

与此同时,美国特朗普政府在移民政策上投下重磅炸弹,宣布将对H1B工作签证的申请者额外征收10万美元的费用。此消息最初由彭博社披露,引发全球科技人才,特别是中国和印度籍员工的巨大恐慌。然而,后续分析指出,媒体报道存在误读。根据白宫发布的总统公告原文,该10万美元费用并非针对所有H1B持有者,而是一项“入境费”,主要限制境外新申请者,旨在打击IT外包公司滥用签证、压低本国劳工薪资的行为。对于已在美国境内的H1B持有者并无影响。尽管如此,此举依然被视为特朗普“美国优先”政策的延续,旨在重塑美国的移民体系和就业市场。

此外,中美领导人进行了一次长达两小时的通话。双方官方声明均称通话“务实、积极、具有建设性”。通话促成了TikTok出售给美国公司的协议,特朗普对此表示赞赏。但分析人士认为,这次通话的象征意义大于实质,双方在贸易、科技、地缘政治等核心问题上的分歧依旧。

一个分裂的美国:查理·柯克之死与“内战”边缘

当中国因审查与权力斗争的疑云而气氛紧张时,大洋彼岸的美国也正经历着深刻的社会撕裂和政治极化。

年仅31岁的美国保守派青年领袖查理·柯克(Charlie Kirk)遭枪击身亡,事件在美国社会引发强烈震动。其葬礼规模空前,吸引了十万民众参与,总统特朗普与副总统彭斯双双出席,国会甚至为其设立了全国追思日。柯克创立的青年组织“美国转折点”(Turning Point USA)在他去世后,收到了超过六万份新分部申请。评论认为,柯克的死已成为一个象征性事件,凸显了美国保守派民众强烈的危机感和捍卫传统价值观的决心。

与此形成鲜明对比的是,ABC电视台知名主持人吉米·坎摩尔(Jimmy Kimmel)的节目因其讽刺性言论而被停播。此事被广泛视为“取消文化”的又一案例,并引发了关于言论自由的激烈辩论。共和党参议员特德·克鲁兹批评联邦通信委员会(FCC)主席的言论如同“黑社会”,暗示政府对媒体公司施加了不当压力。

分析人士陶杰指出,这两起事件标志着美国的左右之争已从政治分歧升级为“敌我矛盾”,社会正处于“内战初期”的危险边缘。言论自由的边界日益模糊,一旦和平对话的渠道被堵死,社会矛盾最终可能通过暴力方式解决。

结语

从北京的审查铁幕到华盛顿的党派纷争,从网络红人的“被消失”到青年领袖的陨落,一系列看似孤立的事件,共同揭示了一个全球性的困境:真相在权力与意识形态的博弈中变得稀缺,而社会的信任与共识正在被迅速侵蚀。于朦胧之死能否最终迎来真相,胡尘封们能否重获发声的权利,中美关系能否避免走向全面对抗,这些问题的答案,将深刻影响未来世界的走向。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!