書評•評書|如何去「追」一條溪?

單看題目,我以為許震唐的《追一條溪:濁水溪河畔記事》就是端著相機追隨著一條名叫「濁水溪」的溪水拍下來一張張照片,是為「追」;打開這本書才知道我的預判只是最淺顯的猜測罷了——許震唐的「追」是一追就十二年的追!

他在書後附上的採訪中談到這種十二年間連續的「在場」——

這就是一個影像工作者必須要去做的,你永遠都要保持在現場,人就是要在哪裡,才會產生互動,這個互動不會憑空捏造,如果有了這個互動,你的內容就會回到比較真實的狀態,這是不能脫離現場的原因。至於到了現場有沒有感動,那是另一件事。就像我拍濁水溪要搞個十二年,我今天去沒有感覺,因為常常沒變嘛,我就去吃枝仔冰,沒有感動,也要吃冰,就是這一種過程。這是許震唐給我們建構的「追」,是一個影像工作者將自己的感情與不間斷的在場連結起來,然後通過鏡頭展現自己情感和寫實的一個過程。很有趣的是,相較於作畫,「躲」在camera這個機器之後的影像工作者往往會被理解為一種儘量客觀的存在,畢竟通過機器剎那間的快門記錄是與畫家一筆一筆作畫時浸入情緒相去甚遠的。然而,在許震唐十二年對濁水溪的追逐中,他向我們展現了一種情感、在場與寫實紀錄的融合。於我而言,這才是真的紀實攝影的意義。

我沒有去過台灣,單單看這個名字,總覺得濁水溪應該是水質混濁的細細一條溪水,但在許震唐配上的文字裡,我瞭解到濁水溪對於台灣的重要,而且,濁水溪遠遠不是細細一條溪水那麼簡單。

一追十二年意味著什麼?

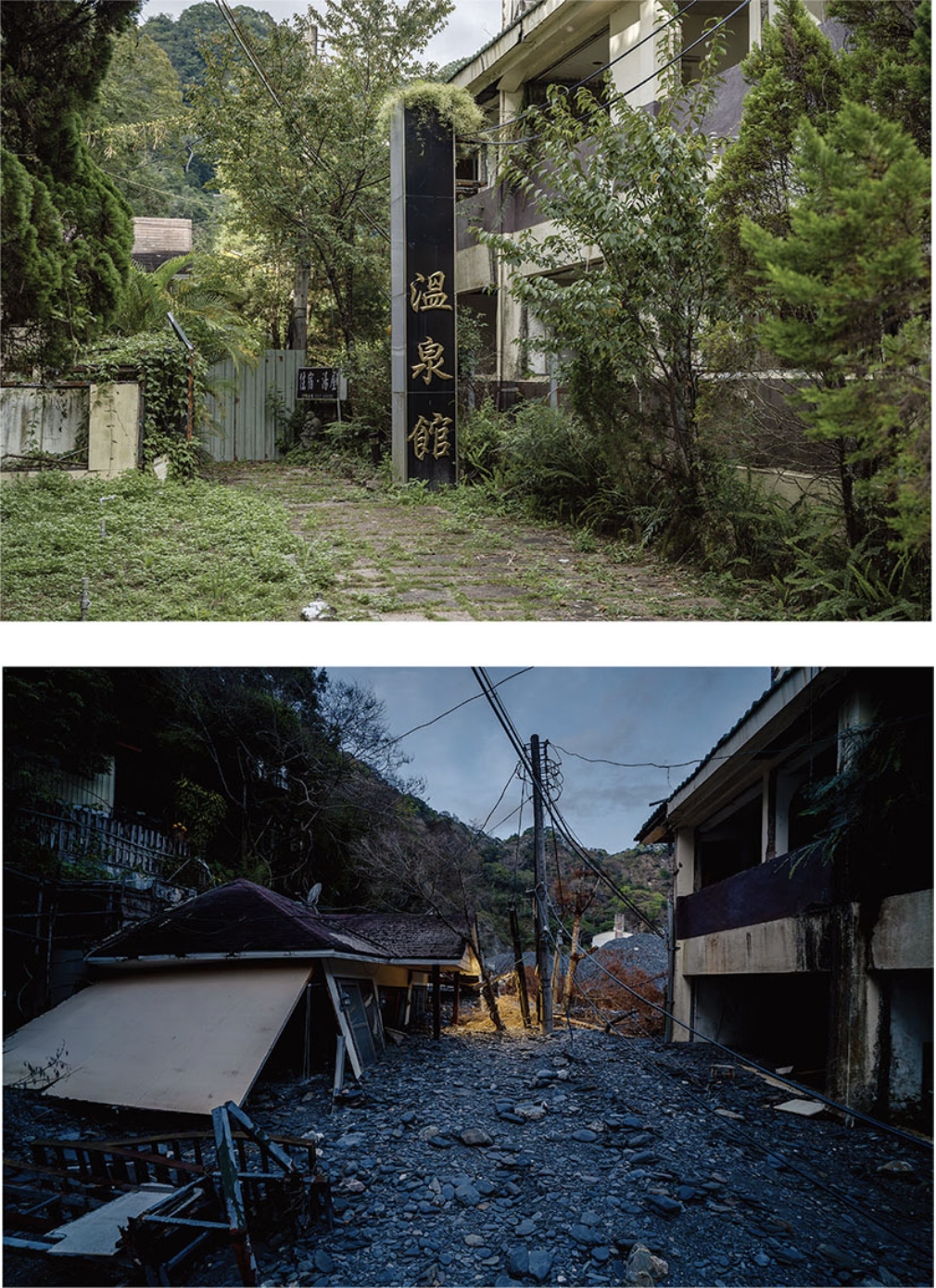

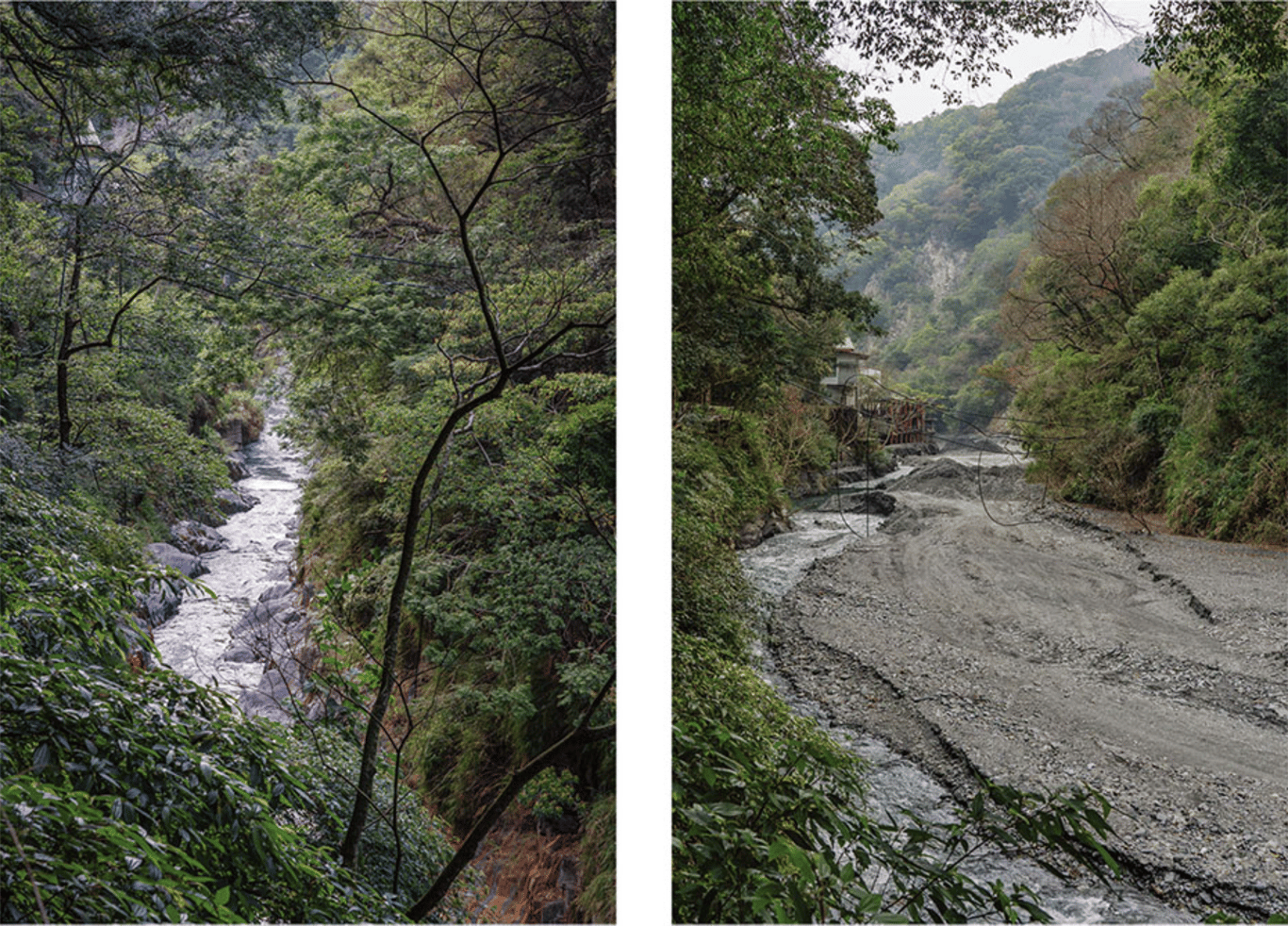

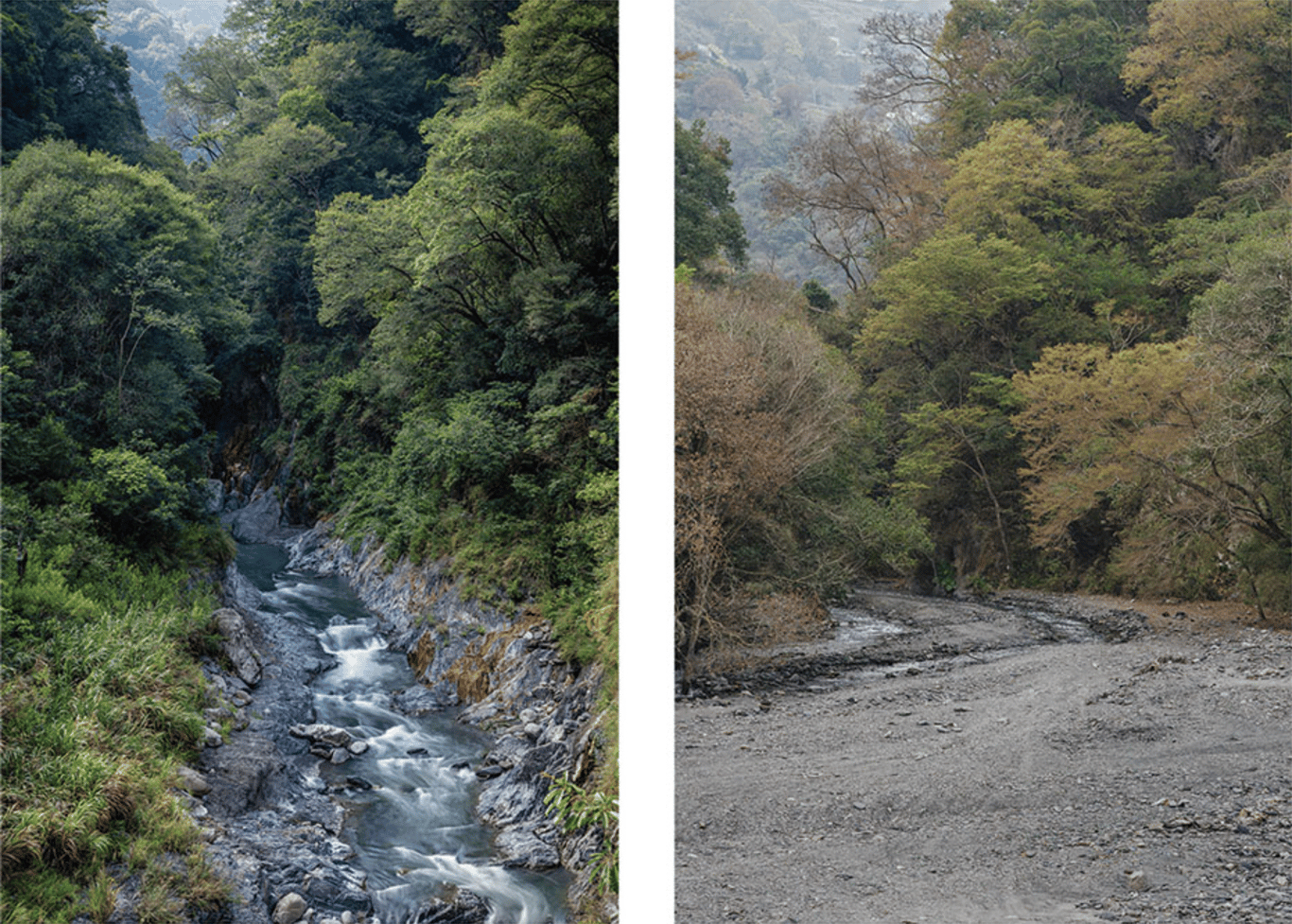

在這十二年間,許震唐一定看到了很多不一樣的濁水溪,又或許都是一樣的?下面👇是我借書中一部分(最令我震撼的一部分之一)影像的展現。【這些來自電子書中對於許震唐照片的截圖,其餘一些影像可以在這篇書評:與許震唐一起蹽過濁水溪:讀《追一條溪》中看到😊】

再次看到上面的影像時,我還是震驚。正是因為我們有幸能夠跟著許震唐的鏡頭一追十二年,才能夠終於看到濁水溪在這十二年間的變化。其實,上面的影像算是許震唐在全書中唯一一處把「變化」和「對照」放在一起的部分,而其震撼力真的深遠。可以想像,十二年在濁水溪的歷史上再微不足道不過了,但是真正放在我們眼前的時候,已經看到了變化。

關於河水改道,我也只是在關於黃河的紀錄中讀到過,零星的影像斷斷續續的看到過,但是這樣近距離的看地震之後的河水改道,應該還是第一次。尤其是看到了曾經的溫泉、會館、飯店在地震後的改變、廢棄,真有一種感覺就是我們渺小的人類站在地球面前,大自然面前是怎樣的對照。而這個對照,隱在照片後面。

在這裡,許震唐有一段分析,我覺得特別好,於是分享在👇

我走訪濁水溪之後,嚴格來說,在文章裡面並沒有想到一定要回歸鄉土或者著重鄉土的價值,我是很灰色的。其實鄉土是台灣認同沒有辦法回歸的,即使文化藝術做再多爬梳,這一塊都沒有辦法被建立,因為我們親身在土地長出來的集體意識跟記憶是沒有的。所以為什麼一大堆人災難後才參與土地,因為之前沒有土地的日常、集體意識,只能籍事件尋求某種程度的日常。至少它是一個開始,可是我們如果過去對於土地的認同,可以有精神性或是哲學性的思考,我們今天不同討論回歸,自然就會回到土地身上。上面👆這段話,在現如今全球化的世界裡特別受用。我們究竟在哪一片土地上長大,心中真正又跟哪一片土地建立聯繫,隨著年齡的增長心中又是承載哪一片土地,都是人類各種離散最終討論話題的一個歸屬處。

有時候覺得能夠說出「在這裡就好了,人生一輩子看這麼多生生死死,我在這裡很快樂,我每天看我的武界很漂亮。錢那麼多,去哪裡花耶沒用啊。旅行就走一走就好了啊,武界是我的老家。」的大姐,真的是幸福的。可惜,我永遠都不會有這種感覺了。

印象最深的兩組照片

寫了這麼多關於「追」與年月、空間的思考,還是回到影像上來。我印象最深的兩組影像,是濁水溪邊賣西瓜🍉的人和種蘑菇🍄的。

原來,濁水溪的西瓜那麼有名,照片上看到瓜農在旁邊蓋一個鐵皮房賣瓜,回想起小時候跟爸爸去挑西瓜用手敲一敲、聽聽聲音的片段。我並不是特別喜歡吃西瓜,只記得西瓜上深綠色的紋路和中間給我留下的小島,原來濁水溪的西瓜紋路那麼淺,真有意思。

小時候家附近就有蘑菇房,在校園裡開著,還在的時候似乎還會跟倪師傅打招呼,後來,蘑菇房不見了,倪師傅也不見了。小時候的校園就是一個小宇宙,裡面的每一寸都刻進了我腦中的溝壑裡。

這也是許震唐的影像喚起了我自己在場的過程。痛,卻曾經快樂過。