卡夫卡与幻听之声的本体论

未见之声:理论与实践中的幻听之声 Sound Unseen: Acousmatic Sound in Theory and Practice

布莱恩·凯恩 Brian Kane

作者简介:布莱恩·凯恩,加州大学伯克利分校1996年哲学学士学位,2006年音乐学博士学位。曾任哥伦比亚大学音乐学梅隆博士后研究员(2006-2008年),现任耶鲁大学音乐系副教授。他的学术工作具有跨学科性质,置身于音乐理论、作曲与哲学的交汇处。凯恩主要研究20世纪音乐,重点关注声音与意义生成的问题。其研究的核心主题包括:音乐与声音艺术、聆听的历史与理论、现象学、即兴创作、音乐与主体性、技术、文学与哲学中对声音和音乐的概念化,以及声音理论。

第五章·卡夫卡与幻听之声的本体论 Kafka and the Ontology of Acousmatic Sound

在物理世界中,声音是在一个对象激发另一个对象时产生的。弓摩擦琴弦,空气被迫通过声道并由口腔塑形,雨滴与窗玻璃相撞。对象发出声音。无论是乐器演奏、家居噪声还是人声说话,对象都具有在被敲击、摩擦、叩打或拉弓时产生声音的内在潜能。声音在一个动作与一个身体的交界处被发出。由此,人们或可提出一条简单的法则:一切声学效应皆源于声源(sources)与成因(causes)的相互作用。没有这种互动,便没有声音的发出。

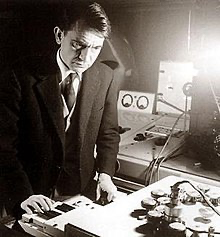

在现象学的世界里,事情要复杂得多。现象学作为一种描述与分析意识结构的学科而起,它力图以第一人称经验的不可置疑的证据为基础,建立一种无预设(presuppositionless)的哲学。在声音的现象学中,我们将来自自然科学(如声学)的知识与假设悬置起来,从而描述声音在经验之中的内在结构。于是,对于现象学家而言,声源、成因与效应之间的声学关系便不能简单预设。真实的声音与想象的声音一样提供不可置疑的证据,尽管一位一以贯之的现象学家会注意到它们在呈现方式、清晰度与分明性上的差异。更有甚者,想象之声对声源、成因与效应被假定为共在这一点提出了挑战。听者可能听见并无源与因的想象之声——那些似乎自属(sui generis)、自治、在物理世界中无位置的声音。想象之声打破了声源、成因与效应作为单一物理事件或过程之诸部分的统一性,并在效应与其源或因之间划出一条本体论上的界线。效应可以作为自身之物被把握,正如皮埃尔·舍费尔(Pierre Schaeffer)所言的“声对象”(sound object),从其原初的物理身体或因果事件中切断。这种切断之性质是本体论的,因为声音对象与其物理的声源或成因不仅类型不同,而且是不同样态的存在。

在确立这一本体论区分之后,关于聆听的现象学叙述无不遵循某种轨迹。由于它们建立在第一人称经验之上,此类叙述总是从被感知到的声学效应出发,逆向推回至其声源与成因——而不是将声学效应预设为声源与成因互动的结果。这正是舍费尔所言之所以然:“人们忘记了,正是在知觉中给予的声音对象指定了应当研究的信号,因此,绝不应当从信号出发去重构声音对象。”1(译注:本文脚注全部改为尾注形式,请拉到最后查看,建议着重阅读26 27 33 62 109)

舍费尔并不孤单。其他关注声音、聆听与诸感官分析的现象学家也走着同样的轨迹。例如,汉斯·约纳斯(Hans Jonas)1954年写过一篇简短的感官现象学比较论文,题为《视觉之高贵》(The Nobility of Sight)。2 约纳斯以视觉与听觉的对比开篇,以捍卫视觉在直接通达外在实体方面的优越性。视觉瞬时地呈现出一个共存之物的世界,这个世界与观者分离却又置于其前;而听觉则只能通过声音这一媒介得以通达此世界。他写道:

“声音所直接揭示的并非一个对象,而是在该对象所在之处发生的一个动力性事件,从而(仅)以间接的方式揭示该对象在这一发生瞬间的状态……听觉的直接对象是声音本身,而后者又指示着别的什么,即:生成这些声音的行为;只有在第三个层面,听觉经验才揭示出某个行动者,作为一个其存在独立于其所发出噪声的实体……声音的对象指涉并非由声音本身所提供,而是超越了单纯的听觉表现。所有关于存在者、关于超越声音事件本身之持存之物的指示,都是外加于声音本性之外的。”3

约纳斯指责听觉与客观之声源相去两重:其一,在听觉的瞬间,听觉只以媒介的方式关注外在对象之状态——即声音之因;其二,耳朵直接把握的是声学效应,“声自身”(sounds themselves),而它与一切世俗联结相分离。仅凭声音本身不足以建立回指至声源;声音的指涉性取决于听者的行为,听者需补充关于物理世界运作的知识,方能推理出可能的物理声源与成因。听者必须超越声音本身,后退一步到达声学之因或“生成这些声音的行动”,最终再到达声源。于是,声音在约纳斯那里,揭示的是一个层层媒介的链条。4

然而,约纳斯也发现了一线生机。由于声音与其发出的物理—因果对象之间具有媒介性的关系,“声音极为适合构成其自身、内在之‘客观性’——作为纯粹的声学价值——从而摆脱他指式的职责,仅仅呈现它自身。”5 约纳斯区分了两种客观性:声学效应的内在客观性,可被刻画为“声对象”;以及将声音视作某一物理声源或成因的发出或生产时的外在客观性。作为例子,约纳斯谈到狗吠之声:其作为声音本身的内在客观性,与它作为指示某一特定狗之在场的信号相区别。通过将声音本身描述为内在客观的,约纳斯重复了那一划线之举,将声音的指示性与声自身分离,画出一条本体论的界线。

约纳斯将声音本身描述为“声学价值的内在客观性”,这或许是个不太幸运的措辞。“声学”一词的科学与物理内涵抹消了他刚刚建立起来的因果语境与声自身之间的差别。若彼时已有“acousmatic(幻听)”一词,约纳斯或许会用它来代替。幻听(l’acousmatique)在舍费尔那里,指的是经“悬置”检验的声音经验,其与在自然立场下把握的声音相对;后者则归属于声学(l’acoustique)的科学范畴。不论术语如何,舍费尔与约纳斯都把他们的聆听理论建立在声音与声源的本体论分离之上,并共享一套旨在揭示声音作为意向对象之内在客观性的现象学程式。两者皆被引向对“声自身”的区域性本体论的设定。

若要寻找更多证据以证明现象学对将声源与声音本身进行本体论分离的承诺,可以转向埃尔温·施特劳斯(Erwin Straus)的工作。施特劳斯是感官现象学的先驱,他首次在题为《空间性的形式》(The Forms of Spatiality)的论文中确立了其成熟的声音观。6 他以这样一个前提开篇:声音必须本质上区别于其声源,因为“声音之为声音的本质正在于它从声源中脱离出来。”7 除了鼓励本体论分离的方法论程序之外,施特劳斯之所以要在声音与声源之间画界,还在于要说明音乐经验作为一种自律艺术的可能。他认为音乐挪用并转化为优势的是声自身的自治性。施特劳斯写道:“从声源中脱离出来的声音可以获得一种纯粹而自律的存在;但这种可能性唯有在音乐的音调中才得以实现,而噪音则始终保留着指示与指向的性质。”8 音乐与其他艺术不同,它对自律性的诉求独特而专有,因为它挪用了声自身与其声源之间的本质可分性。“没有任何一种视觉艺术可与音乐类比,也不可能有,因为色彩不像音调那样会从对象中分离。在音乐之中唯有音调达至纯粹的自律存在。音乐是‘声学之物’的本质可能性的完全实现。”9 不出所料,约纳斯也沿着与施特劳斯相似的路线为音乐的自律性辩护。约纳斯写道:“在聆听音乐时,我们将多样综合为一的知觉合成,并不指向感官内容之外的对象,而是指向它们自身的秩序与互联。”10 现象学家的论证是:音乐的自律性奠基于声音与其生产条件和外在声源的本质可分性。重要的只是声音本身及其在时间、音高、时值和音色上的组织。作为艺术的音乐,依赖的只是声音的内在属性本身。

当然,这种关于音乐自律性的观点,不仅出自现象学传统,也与19世纪自主音乐作品的历史与崛起密切相关——现象学不自觉地接受了这一传统,却误以为它是现象的简单给定。声自身与其声源之可分性也支撑着两个与自主音乐作品的兴起紧密相连的立场:幻景术与形式主义。在音乐的幻景术中,如第四章所述,声自身与其声源的分离将音乐从其生产条件中切断,使后者变得可有可无或无关紧要,并将前者凝固为音调的本体论。在音乐的形式主义那里,声自身与其声源的本体分离鼓励了对音调形式构型的单独注意。尽管音乐形式主义的旨趣从非铁板一块,但从爱德华·汉斯立克(Eduard Hanslick)、海因里希·申克(Heinrich Schenker)到米尔顿·巴比特(Milton Babbitt)和阿伦·福特(Allen Forte),这些音乐思想家皆把音调(及其形式配置)从声音的完全向度整体中分离出来(包括其声源、成因与意义),当作一种方法论前提。

自从解构主义与批判理论加速了现象学的衰落之后,声音与声源的本体分离并未消亡。或许,最清晰的例证莫过于罗杰·斯克鲁顿(Roger Scruton)的《音乐美学》。斯克鲁顿主张音乐之声是意向的、而非物质的对象,他写道:

“聆听声音并将其听作音乐的人,并不在声音中寻找关于其原因的信息或关于发生之事的线索。相反,他在物质世界之外聆听这些声音。它们在他的知觉中是被分离出来的,并且是按照其被经验时的秩序来理解的……当我们理解音乐时,我们理解的不是物质世界,而是意向对象:在经验中可被听见的组织。”11

这段话令人惊讶的地方,不在于它古老而可敬地坚持将音乐之声从其生产条件中幻景式分离出来;而在于,就斯克鲁顿对现代音乐的极端保守诊断而言,他肯定性地将皮埃尔·舍费尔引为这一立场的思想来源。确实令人惊讶,但并非错位,因为斯克鲁顿将自身置于思考音乐的现象学传统之中是正确的,即使他对具体作品的美学评价大相径庭。斯克鲁顿对调性与音乐主流的保守卫护,或许与舍费尔的具象音乐(musique concrète)美学相冲突,但两者所操作的本体论相近。

在本体论之外,一些重要的差异也应当被指出。最显著的是,斯克鲁顿混淆了“幻听还原”(acousmatic reduction)和“还原式聆听”(reduced listening)。他写道:“舍费尔认为,在聆听中,我们自发地把声音从其生成情境中剥离出来,并把注意力投向它本身:这种‘幻听’的声音经验,被录音与广播所加固,这些媒介完成了在音乐厅中已然开始的声音与其原因的切断。”12 斯克鲁顿说“幻听”,实则将“幻听还原”与“还原式聆听”一并指称。他径直跳向后者,并将其置入源自音乐厅的聆听实践视域之中。在斯克鲁顿的世界里,不再需要屏风、幕布、遮蔽的乐池或扩声喇叭,因为每当人们听音乐,人们已经是在声学空间(acousmonium)之中聆听了。还原式聆听就与音乐聆听等同,而这一整体统称为幻听。斯克鲁顿对此最为大胆的表述莫过于:“幻听的声音经验,恰恰是音乐艺术所加以利用的。”13

将幻听还原与还原式聆听混为一谈,遮蔽了两者之间一个重要的区别——这一区别在关于幻听之声的写作中并未得到应有的重视。如第一章所述,这两种既相互嵌合又各自独立的还原,执行的是不同的操作,任何关于幻听之声的有力说明都应将其区分开来。第一种还原——幻听还原——是舍费尔将现象学“悬置”(epoché)加以等值化的做法。通过将“看”与“听”分离,并阻断对声源与成因的视觉通达,幻听还原并不主张任何特定的聆听方式。所有聆听方式都可用,取决于听者的注意力。确乎如此,舍费尔那小型的聆听方式类型学(écouter, entendre, ouïr, comprendre)正是建立在幻听还原的地基之上。在本体论层面,它并不宣称声源、成因与效应之间的分离与差异。事实上,悬置的目的是一种方法论上的矫正,旨在帮助哲学家避免一切基于设定性断言的预设,这些断言将我们周遭的世界当作事实性的给定。悬置的要点在于“将该断言所涵摄的有关存在的一切加以括号化”。14 换言之,悬置将哲学课题转型为一种本体论上的不可知论者,他不预设也不强加一个先验本体论于其对世界的经验之中。

第二种还原——本质还原(eidetic reduction)——则恰恰相反。它揭示声对象,即还原式聆听的意向相关(noematic)的对应物。本质还原发现声音对象之本质或不变的形态特征,它只能在“entendre”这一聆听方式中发生。因此,幻听还原与本质还原有着不同的本体论后果。幻听还原是不可知的;而还原式聆听则是承诺性的,它在本体论上将声对象与其声源或成因区分开来。毫无疑问,舍费尔将幻听还原视为以声对象为音乐研究之基础的准备步骤,并将还原式聆听视为聆听具象音乐的恰当方式。但这并不意味着我们不能回到幻听还原,通过重申其不可知立场,来质疑其后由还原式聆听所授权的关于声源、成因与效应的本体性分离。

下文中,我想聚焦于在任何本体分离被断言之前,于幻听还原中被表达的声源、成因与效应之间的关系。我的意图是揭示一个出乎意料的困局(aporia)如何栖居于幻听还原中声源、成因与效应的关联之内。若这一难局被忽略,也许是由于那一组迅速的论证,将幻听还原与还原式聆听及声对象相联动,并阻碍了从舍费尔的聆听方式与声音对象本体论之外来单独思考幻听还原本身。我的“反—理论家”将会出人意表:弗兰茨·卡夫卡。尤其是,我将聚焦于一篇晚期未完成的短篇《地洞》(The Burrow),它向读者呈现了一系列对一个幻听方式所听见的声音的耐心分析。卡夫卡的反思将有助于在一个远离现象学传统的话语中,揭示幻听还原的内在逻辑。15 与舍费尔、约纳斯、施特劳斯,甚至斯克鲁顿不同,卡夫卡并不愿将声学效应在本体论上与其声源分离。卡夫卡丰富的文学想象让读者得以栖居于想象的世界中,从而在不借助其实际的声响性(sonorousness)的情况下,揭露幻听之声的精确逻辑。

走入“地洞”

《地洞》正是一则关于幻听之聆听的故事。16 这篇小说写于1923到1924年的那个冬天,距卡夫卡去世仅有数月。它讲述了一只不明种类、居于一道不可攻入的地洞中的动物——某种鼹鼠或獾。叙述者全篇使用第一人称,描述了在建造并防卫其地洞上倾注的细致关照。卡夫卡的鼹鼠对视觉的依赖最少。这个由诸多小室与一个中央、囤积口粮的“堡垒”构成的地洞,是被听到、被尝到、被闻到、被触到的——但不是被看到的。在黑暗中沐浴,叙述者的耳朵压倒了其他感官,倾听入侵者,或分辨那些“微不足道的东西”——“小家伙”——如何穿土而入(译注:此处和以下的原文引用参照了《地洞》的中译本)。短暂地到地面上逗留之后,鼹鼠回到地洞,却发现了一种无法识别的高音,“几乎听不见的口哨般的噪声”。17 这声音“总是停留在同一个细细的音上,间以规律性的停顿,一会儿像是嘶嘶声(Zischen),一会儿又像某种呼哨声(Pfeifen)”。18 这持续不断的哨音与叙述者态度的急骤更替形成强烈对比。随着鼹鼠调查、提出无法证实的假设,人们不可能确定声音究竟来自一个或多个地方;是何者或何物导致它;它来自近处还是远方;抑或它根本只是被想象出来的。本雅明优雅地描述了叙述者的情绪:“当[掘洞者]从一个忧虑跳到另一个忧虑时,它以绝望的反复无常啮咬着每一丝焦虑。”19

鉴于近年对卡夫卡作品的声学面向兴趣渐浓,令人惊讶的是,《地洞》并未像其他晚期故事(如《女歌手约瑟菲妮或耗子民族》与《一只狗的研究》)那样得到同等待遇。20 或许这是因为其他晚期故事明确关涉音乐而非声音:前者描绘一只歌唱的鼠,后者则是通过协同行动产生奇异音乐的一群跳舞的狗。此外,叙述者带着专注的迷醉观看并聆听那音乐性的奇观。

但《地洞》并不提音乐,只谈声音——一个为忧心忡忡的生物所焦虑地倾听的声音。关于《地洞》的诸多阐释倾向于忽视故事的声响性,主要聚焦于鼹鼠对地洞建造的精心描述。德语原题“Der Bau”也助长了这种解读,它强调地洞的建造以及由此引发的潜在联想——最重要的是,将地洞与写作联结起来。

20世纪60年代,海因茨·波利策(Heinz Politzer)将《地洞》明确识别为关于卡夫卡自身文学生产的故事。波利策写道:“以几乎寓言式的方式,《地洞》与卡夫卡的作品同一……当叙述者……描述它在土里挖出的洞时,卡夫卡以大量几乎不加遮掩的暗示表明,他正在讨论其自身写作的本性。”21 对波利策而言,这种写作的本性,是作者与他者的对抗,它只能以寓言与悖论的形式表达。到了1990年代,在“德里达式”的写作理论影响文学研究之后,“地洞”与写作的同一仍在,不过以一种新形式出现,其中写作从传记性迁移到非人格的层面。比如,罗斯玛丽·阿罗霍(Rosemary Arrojo)将迷宫般的地洞与文本性理论勾连起来,把《地洞》读作“尼采关于文本与世界皆为迷宫之理念的一个感人的阐例”。22 借用双关,地洞的“passages”(通道/文段)必须“不断地接受复查,因为它们的‘多种可能性’蕴含着不可控制的‘分岔’……”23 卡夫卡“段落”的繁衍式意义狂野地扩散,在一个无法被作者/建造者的意向性或任何先验所指所容纳的维度上运作。24 类似地,斯坦利·康戈尔德(Stanley Corngold)随口道来:“卡夫卡的一篇故事名为Der Bau——字面意思是‘建筑’或‘建造’——暗指卡夫卡的文学事业,这并不令人意外。”25 康戈尔德不经意的断言证明了这一观点的普遍性。26

这种以文本为中心的《地洞》解读,依赖于地洞的生产与卡夫卡文学生产之间的对应。然而,当它将焦点放在地洞的建造而非其中被听见的声音上时,一个挥之不去的问题就被引出:故事下半部分的声音意味着什么?卡夫卡研究者提出了多种假设:它是存在论自我的声音,叙述者忽略了其威胁性的审判;或它是某种完全异己而不祥之物的声音,其可怕的力量将毁灭叙述者;它是驱动卡夫卡写作的地狱般的强迫;是在孤独面前叙述者恐惧与焦虑的表征;是偏执与精神疾病的幻觉与幻象;是一战中陷于堑壕战的士兵所遭遇的可怕而盲目的声学经验之抽象;抑或仅仅是卡夫卡本人的肺结核咳嗽之声,是最终夺走他性命的疾病的症候。27 单独看,这些解读各有道理,但合在一起,它们呈现出惊人的、不可调和的多重阐释。

多数批评将《地洞》中的声音作象征性——而非声音性(sonorously)的对待:声音充当了其他经验形式——道德、政治、哲学或心理——的隐喻。德勒兹与瓜塔里在《卡夫卡:为弱势文学而作》中提供了这些象征式解读的一个替代方案,这本书不仅表面上关注卡夫卡作品中的声响性,而且明确将《地洞》作为中心文本。事实上,再没有哪篇文本像《地洞》那样贴合他们的主概念“根茎”。看看他们的第一句话就明白了:“如何进入卡夫卡的作品?卡夫卡仿佛是一块根茎,一个地洞。”28(译注:《什么是哲学?》第3页)

德勒兹与瓜塔里其他著作中的诸多核心概念——生成—动物、辖域化、逃逸线——在他们对卡夫卡的阅读中悉数登场。声响被描述为“纯粹而强烈”,29 (译注:同上,第6页)这是开启去辖域化逃逸线所必需的力量。但音乐则不同,它被明确与声音区分开来。音乐无法达到声音的纯粹强度,因为音乐与约定俗成的能指系统相连:“卡夫卡感兴趣的(也)不是被作曲、经符号形塑的音乐,而是纯粹的声响材料。”30 (译注:同上,第8页)通过逃离音乐的指示力量,声音作为音乐之材,也包含逃避音乐的潜能,从音乐的掌握中滑出,并以此废黜音乐,废除其指示秩序。31 德勒兹与瓜塔里写道:“卡夫卡感兴趣的是一种纯粹而强烈的声响材料,它总是与自身的取消联系在一起——一种去辖域化的音乐性之声,一种逃逸出意义、作曲、歌唱、词语的呼喊——一种为脱离链条而断裂的声性。在声音之中,唯强度重要,而此类声音通常是单调的,永远是非指示的。”32 或许,地洞中被听见的那高音的嘶嘶或哨鸣,正是这样一种纯粹而强烈、非意指(non-signifying)的声响材料——就像格里高利·萨姆沙粗噪的言语、城堡中的电话之声,甚至卡夫卡的塞壬那无声的歌唱。33

声音的去辖域化功能与德勒兹与瓜塔里的另一个主概念颇多相似,这一概念尤其适合卡夫卡的故事:生成—动物。两者皆是断裂,对任何它们所遭遇的再领域化或一致性平面不服从。用来描述声音与生成—动物的语言,哪怕对一位粗略的读者来说,也惊人地相似:两者皆为纯粹的强度、非指示的无定形之物或材料,卷入破裂或寻找到逃逸的径路。德勒兹与瓜塔里写道:“去生成动物……就是设定逃逸的路线……就是找寻一个由纯粹强度组成的世界,在那里一切形式松脱,意义、能指与所指一并松脱,以利于一种去辖域化之流的无定形材料、非意指的记号。”34(译注:同上,第25-26页) 声音与生成—动物皆鼓励一条逃避能指秩序的逃逸线。它们常常并行出现,因为生成—动物的过程会将声音的生产由指示性转为非指示性。用让人想起声学的语言——振动、强度、阈限与运动——我们可以在如下段落里追踪声音生产与生成—动物的交叉:

“卡夫卡的动物从不指涉任何神话或原型,而只对应……被解放的强度区,在那里内容从形塑它们的能指中解脱出来。再无任何东西,只有运动、振动、阈限,在一片荒芜的材料中:耗子、狗、猴子、蟑螂只是由这个或那个阈限、这个或那个振动、根茎或地洞中某条特定的地下通道彼此区分。因为这些通道就是地下的强度。在生成—耗子中,是一种哨鸣(whistling)将音乐与意义从词语中抽离。在生成—猴子中,是一种‘听上去危险但并无所指’的咳嗽……在生成—昆虫中,是一种哀鸣般的嗡嗡,使声音与词语的共鸣模糊不清。”35(译注:同上,第26页)

动物的声音逃离了被领域化语言的指示链条,从音乐与意义中解放出来。36 类推,同样破坏性的声音与生成—动物的连结,想必也应该适用于《地洞》。

更细致地审视他们的叙述,却令人惊讶地看到:德勒兹与瓜塔里并未明确将地洞中听见的“单调”且“非指示”的声音,与任何纯强度或逃逸线相认同。37 地洞中的声音从未被明确处理,也未将生成—鼹鼠与那高频回响的声音联结起来。不像卡夫卡的其他生物,其声响生成与其动物性相连,鼹鼠是听者而非表演者。约瑟菲娜的哨声、格里高尔·萨姆沙的哀鸣、猿的咳嗽,皆是主动生成的——被他者所聆听,但由那些已然生成—动物者发出。声音也许会去辖域化,但聆听何在?对德勒兹与瓜塔里而言,只有地洞的隧道(或“通道”)中才有“地下强度”。38 再次可见,真正令他们着迷的是地洞的生产,而非居于其中的声音。他们对地洞的阅读,并未根本不同于以文本为中心的叙述:皆将地洞作为无尽的创造性的文本性生产的意象。

惊狂的假设

与其再度提出一套关于地洞之声的阐释学(或反-阐释学)的解读,或将文本用以支撑某套关于声音的私房理论(pet theory),我将在此直言:《地洞》是一篇关于幻听之声与幻听聆听的文本。即便卡夫卡并不知道“acousmatic(幻听)”这一术语,地洞中的声音显然符合舍费尔引自《拉鲁斯词典》(Larousse)的定义:“只听其声而不见其因的声音”。此外,《地洞》特定的幻听焦点将其与卡夫卡其他晚期故事区分开来,如在主题上关涉聆听与声音的《女歌手约瑟菲妮或耗子民族》与《一只狗的研究》。

在《约瑟菲妮》中,眼睛与耳朵在音乐表演的接受中紧密相系。叙述者宣称约瑟菲娜的歌唱并无特别之处。仅就声音而言,她的嗓音无异于一声“吹口哨”(Pfeifen——与《地洞》中对尖啸的单调音的表述为同一词)。但当声音与其发出之身体重新连在一起时,声音就转化了:“要了解她的艺术,不仅仅要听她唱歌,而且必须看……当你坐在她面前,你便懂得:她所吹出的并不是口哨。”39 (译注:此处和以下的原文引用参照了《女歌手约瑟菲妮或耗子民族》的中译本)卡夫卡在此断言,塑造听觉经验,离不开目与耳的必要连结。若以幻听的方式去听,约瑟菲娜歌唱的力量将被彻底抹消。比如,人们无法通过聆听一段录音来理解约瑟菲娜的艺术,因为声音、身姿与奇观之间不可分离的联系会被打破。

与此相对,《一只狗的研究》则通过轻微地使听觉与视觉错位,挑战了这两个领域的密切交缠。在这里,犬类主人公被它从七只狗的队列中遭遇的音乐所震惊。“我分辨不出来它们是如何产生这种声音的……它们没有说话,也没有唱,他们几乎是靠一种顽强的毅力保持着沉默;但却由空空如也的空间变幻出音乐。”40 (译注:此处和以下的原文引用参照了《一只狗的研究》的中译本)虽然因果机制未明,但视觉维度并未被削弱。这呈现出一种不寻常的情形:听觉效应与声源皆为已知且同样显现,而成因仍然神秘。音乐似乎就发自队列的运动之中:“无论什么都是音乐,投足抬脚,回首转头,奔跑休息,彼此的位置,它们所生成的对称图样。”41 这些视觉姿态虽各自分明,却对应于一种不来自视觉场域任何处所的音乐,而是像幻听之声那样,“来自空气”。两个感性领域,眼睛与耳朵,在卡夫卡的描述中被拆解开来。

这种声音经验已然侵入幻听之声的领地。《拉鲁斯词典》常被引述的定义几乎贴合这种情境。叙述者看见了声源——这群狗——却无法识别音乐的成因。视觉中的声源与触手可及的听觉效应并行运作,但两者之间隔着一道无法由任何物理机制搭桥的鸿沟。尽管视觉声源并没有被某张形而上学的皮达哥拉斯之“帷幕”遮蔽,一个奇异的谜题仍在:奇观与声音同时共在,彼此绝对对应,却似乎没有世俗的连结。

斯克鲁顿所称“在音乐厅里,‘我们会自发地将声音从其生产环境中剥离开来,并把它当作其本身来加以关注’”这句话,可以移用于卡夫卡的犬类观察者。因为狗对音乐的经验延长了一个起源于19世纪音乐美学、并在斯克鲁顿的保守论著中延续的传统观点。瓦格纳的文字中可找到类似的“对应—却—分离”的目与耳的关系:“除了那个在清醒与梦境中呈现于目之世界之外,我们还意识到有另一个世界存在,仅能通过耳朵被感知,通过声音而显现;确乎是一个与光之世界并行的声之世界,我们可以说,它与可见世界的关系,正如梦与醒的关系。”42 这两个世界之间不可能存在因果关系。瓦格纳坚持说:“梦之器官不能被外界印象所激活。”43 声之世界与光之世界彼此分离,分立在“神秘的鸿沟”两岸,恰如事实与本质的分隔。

若说《一只狗的研究》呈现的是一个弱幻听论题,在那里目与耳共在却错位,《地洞》则满足最严苛的要求。在其幽暗的内部,视觉无益——成因与声源皆湮没在地下的隐蔽中。卡夫卡选择鼹鼠作为主角,并非偶然;此举极可能唤起各种关于鼹鼠的民间故事和既有智慧,以及其显著的感官能力。《自然史》中,老普林尼记述了鼹鼠敏锐的听觉,甚至其理解言语的能力:“……鼹鼠虽然埋在土里——那般稠密而迟钝的元素之中,却比其他[动物]更清楚地听见;更了不起的是,尽管一切声音都有向上升的趋势,它们仍能听见人们所说的话;据说,如果你谈论它们,它们甚至能听懂,并马上逃走。”44 亚历山大·蒲柏在《人论》中将鼹鼠置于视觉敏锐度的最底端:“每种视觉样式在两极之间,介于鼹鼠昏暗的帷幕与猞猁灼目的光束。”45 虽说将失明与帷幕相连并非直引自神话化的毕达哥拉斯式(Pythagorean)的“帷幕”,这对句仍旧倚赖将帷幕、屏与纱与失明相联的意象。

人们也许会想将这眼睛与耳朵的完全分离,与将听觉效应与其声源和成因的分离相联系。正统的舍费尔式理论正会做出这样的判断:当声音被幻听地还原之后,它们会取得一种强化了的深度;而这种深度与它们与世俗声源与成因的本体切断程度成正比。但卡夫卡的鼹鼠既无法在这一现象学的转向中找到安慰——即从自然态度移向作为纯粹“声对象”的声音——也不能在任何世俗的括号化与本体切断中得到慰藉。鼹鼠的注意力始终被那神秘之声的源头与可能的意义所占据,沿着一个渐强的狂乱假设序列——足足有七个——前行:

1. 当“几乎听不见的嘶嘶声”首次被听见时,它“立刻就明白”这是由一些“微不足道的小家伙”的掘洞所致,它们在穿行地洞时,打开了一条“气流”。46 这声音被合理化为一种非意向性的踪迹(non-intentional trace),一种毫无指示性的残留。

2. 为了确认该声由气流所致,鼹鼠注意到声音在地洞每处的均匀性。如果声音来自单一地点,与声源的远近应当对应于感知到的音量。叙述者被声音音量之均匀性困扰,于是提出:必有两处相距甚远的声源;当一处声源的感知音量减小,另一处则增大,从而给人以均匀之效。47 如今,两处声源取代了一处。

3. 一旦考虑了双源假设,鼹鼠又以另一种假设取而代之:“这是某种小家伙掘洞所产生的噪声。”48 声源如今被归因于这些生灵自身的挖掘,而不再是它们留下的气道。声源从行动的非意向性踪迹,转移到对行动本身的因果归属。此处存在某种意向性,因为挖掘具有目的性;但这些声音远不及人声那样充满意义。这是行动之声,而非交流之声。但此假设也很快被否定,因为小家伙的出现并非新鲜事,那么为何它们突然变得可闻?“比如可以假定,我所听见的噪声正是小家伙们工作的声音。但这好像违背我所有的经验;不可能有某个一直存在却一直未被听见的东西,突然在现在被我听见。”49

4. 否决第三个假设之后,一个新立场被提出:声音来自某种叙述者不认识的动物,一个“突然降临我领地的一大群(whole huge swarm)生灵,极多的小生灵汇成的一大群小动物”。50 可若如此,为什么叙述者从未遇见过它们?唯一可能是,这一群由“远比我所了解的任何生物还要微小的生灵构成,而它们发出的噪音反倒较大。”51

5. 在地洞长满苔藓的入口处蜷缩片刻、从声音中得到一丝喘息之后,叙述者回返地洞,又迅速掠过三个假设。首先,恢复最初的观点,认为地洞中的声音是由小家伙所挖的通道引起的气流声。这个回撤使鼹鼠反思无休止假设之徒劳:“还可以玩玩假设的游戏……一个鼠并不能自由地进行先验的假设,而必须等待,直至或许是找出了原因,或者等那原因自己显露出来。”52

6. 接着,叙述者立即推翻了刚才对理性的诉求,猜想成因可能并非“吹哨或嘶嘶”,而是一种“水的泄出”,其“看似吹哨或嘶嘶”,但“其实是哗哗声(译注:水流声,小说中“我”在此处猜测某个远处正在渗水)”。如同第一个,这也是一种非意向性的踪迹——正如德勒兹与瓜塔里所描述的那样,一种显得不祥却并不指示任何东西的声音。

7. 回忆起为疏干地洞所处沙土而做过的工作,叙述者从非意向性的踪迹跳转,认为声音必定来自单一的声源,一只“危险到超出一切想象力”的野兽(大动物)。53 在鼹鼠的想象中,声源变得越来越清晰,甚至鼹鼠都能在这声音中听到一个自己的分身。回想起在地洞建造早期曾出现过类似之声,鼹鼠得出结论:这噪声“来自某种与我相似的掘洞;当然它要弱些,但这有多少归因于距离,却不得而知。”54

定位声源的难度加大了,因为声音似乎并不来自任何特定位置,或同样地,来自所有地方。鼹鼠似乎从未“更靠近噪声所在之处,它总是在同一细细的音上,间以规律的停顿,一会儿像嘶嘶声,一会儿又像某种吹哨。” “这噪声到处都能听到,而且音量始终一致,且在昼夜之间都均匀不变。”55 地洞的地形使关于声音距离与位置的判断复杂而晦暗。由于其迷宫式的构造,以及这种盘旋结构所产生的共振,地洞把来自外部的声音与来自内部通道的声音混合起来。该篇小说的德语标题“Der Bau”强化了这一事实。因为其特殊的指称,这个词几乎无法被准确译成英语。正如姆拉登·多拉尔所言:“它可以指建造的过程、施工;也可以指建造的结果、建筑;还可以指结构、(植物的、小说的……)制作;监牢、地洞、地窟、矿井。摇摆的不仅是过程与结果之间……还包括树立一栋建筑与挖出一孔洞之间的振荡。”56 在地上与地下之间摇摆,“Der Bau”的地位亦在内与外之间摇摆。与其把地洞的通道当作卡夫卡文本生产的隐喻,不如承认地洞拓扑学的某种有机性。地洞如同一只耳朵,从一个柔软而受护的单一入口通向一系列大小功能各异的隧道与通道。而且,正如耳朵一样,声音并非简单穿过地洞,而是从不同点渗透进来。正如振动通过颅骨传递到耳内,地洞同样具有渗透性,将来自内外的信号合成为一个单一的共振。

欠定性(Underdetermination)

在其著作《个体》(Individuals)中,哲学家P. F. 斯特劳森(P. F. Strawson)设想了栖居于一个“纯粹听觉世界”是什么样——一个只能通过耳朵、而不由其他任何感觉通道认知的世界。57 斯特劳森惊讶地指出,这个纯听觉的世界将是一个无空间的世界。他论证道:

“当感官经验不仅具有听觉性质,而且也至少具有触觉与动觉(kinaesthetic)性质……我们有时便可以仅凭听觉赋予空间谓词。但由此事实并不推出:当经验被设定为纯粹听觉性质时,空间概念就有所用武之地……声音当然彼此具有时间关系,并可在某些方面变化:响度、音高与音色。但它们并无内在的空间特征。”58

空间谓词依赖于视觉、触觉或动觉对听觉的补充,依赖于对世界的多种方式的感知。斯特劳森的无空间听觉世界严格而言是单通道的:只听,不看(也不触、不动)。这个无空间的听觉世界并非无内容;它构成一个声音的内在领域,声音彼此相关(这些关系将是绝对内在的),但不与从非听觉感官通道输入的其他实体或谓词相关。

这个纯听觉世界具有一些出乎意料的特征;特别地,它引出了一个关于同一性的奇特问题。斯特劳森认为,在纯听觉世界中,人们只能确立性质同一,而不能确立数量同一。也就是说,若不参照一个空间框架,我们只能确立两个声音在听感上相似(即它们在性质上同一),但我们无法确证它们是否为同一枚数值上可再识别的个体。例如,我们可能接连听到两段哨音,它们在我们的分辨力范围内性质相同,但我们永远不能确定:它们是两个数量上不同的声音,还是一个数量上同一的个体发声两次。

这似乎是个不值得烦扰的古怪问题,但对于理解幻听聆听的运作逻辑,它却至关重要。若将纯听觉世界与空间世界对照,我们便能看到这个问题究竟有多奇特。斯特劳森通过给出一个类似于图5.1的图示来设定数量同一与性质同一的问题。59

图示有助于消除“同一”这一概念的两种意义之歧义。依斯特劳森,当我们说“图中左上角的图形与其右侧有平行四边形、下方有圆的那个图形是同一个”,我们是在谈论数值(numerical)上同一的对象。而如果我们说“图中左上角的图形与右下角的那个是同一个”,我们说的是两个仅在性质(qualitative)上同一的对象。60 性质同一意味着我们所谈的是同一类型或共相(即每个记号(token)或特定的个体都具备该性质);数量同一意味着我们所谈的是一个、可被再识别的相同记号或个体。在空间世界中,我们可以因为“位置”在再识别数上不同的个体中的作用,而轻易地区分这两类同一。

可是在纯听觉世界中,数量同一的地位将遭遇严峻忧虑。我们如何区分性质相同的两个个体与同一个体两次发声?在纯听觉世界里,任何个体都能被作为数量同一而再识别吗?斯特劳森写道:“一个音符可以被再识别,一串音符或一首奏鸣曲也可以被再识别。但在中间隔着一段未被听见的间歇之后,再次将某一特定声音认作同一个,还能说得通吗?”61 再识别只能发生在性质同一的层级上——类型的层级,如音级、模式、音乐作品或声对象——而非个体的标记或物质的层级。出人意料的是,纯听觉世界竟是一个类型或共相为基本、而非个体为基本的世界.

斯特劳森关于数量同一与性质同一的区分,有助于以理论上严谨的方式分析卡夫卡故事中的一个面向。当鼹鼠在其七个假设之间从一个反复无常的担忧跳至另一个时,这个神秘之声被归属给以不同数量来区分的声源与成因:一道发哨的裂缝、哗哗的水流、小家伙们、一群生灵、或一只巨大而酷似鼹鼠的动物。与此同时,声音在性质上始终相同。它是一而再、再而三的相同之声;或者至少,鼹鼠将该声学效应识识作性质上相同:“总是在同一细细的音上,间以规律的停顿,一会儿像嘶嘶声,一会儿又像某种吹哨。”声音的性质同一可以被保证;其数量同一却始终难以确保(insecure)。卡夫卡通过让其叙述者假设如此之多且逻辑上皆可能的归属,将这种情形凸显出来。支撑叙述者反复无常的假设的焦虑性不确定,铭刻着一个关于幻听之声的逻辑洞见:即,当听觉效应不伴随来自其他感官的贡献时,它对声源与成因的归属具有“欠定性”(underdetermines)。换言之,给定某一性质上相同的声对象,如果没有其他感官关于成因与声源状态的报告,其数量同一是不能被确立的。

鼹鼠那些惊狂的假设,正是依靠幻听的欠定性,才允许其不断更换的归属。听觉效应既不能简单地与其声源与成因重新统一,也不能被绝对地分离。通过不间断地维持对声源的搜寻,卡夫卡的叙述者并未在本体论上将声对象与其声源分离。卡夫卡并非在本体论上发展听觉效应与其声源之间的差异,而是动用幻听之声,强调声源、成因与效应之间的“间隔”(spacing),却不任其分裂。62 这种间隔引发了一种焦虑感。那神秘之声的不断复现,连同其对声源与成因的欠定性,正是驱动叙述者的想象力穿过一系列焦虑假设的发动机。63

确定性与不确定性

上述关于幻听之声的分析——其中,经幻听方式所听取的声学效应必然对声源与成因的归属构成“欠定”——与舍费尔自己的分析形成对照。在《论著》(Traité)中,幻听还原作为通往还原式聆听之路上的一段接力;后者将听觉效应当作可与因果与世俗挂联分离的声对象来对待。当舍费尔以声对象理论家的身份发言时,他是从一种胡塞尔式的抽离与本质直观的完满位置上发言的。卡夫卡故事中那位焦虑的叙述者,似乎就幻听之声所占据的位置,与舍费尔的思维风格全然无涉。卡夫卡的鼹鼠的焦虑聆听,如何能相对于舍费尔那位理论上抽离的还原式听者而定位?在《论著》的少数几处,舍费尔确曾论及扰动幻听之声的焦虑,尽管他很快将其搁置不谈。他在一处写道:

“对传统的音乐家与声学家而言,识别声音的一个重要方面在于确认声源。当这种辨认在无视觉支持的情况下进行时,音乐性的调节(conditioning)就被动摇了。我们常常感到惊讶,常常不确定,继而发现我们原以为自己在聆听的很多东西,实际上只是通过语境被‘看到’并加以‘解释’的。”64

舍费尔承认,幻听之声中确有某种未定或令人不安的因素。然而,他将这种感受归因于克服“音乐性条件”的挑战,即推翻那种以视觉与触觉信息补充纯粹听觉的长期习惯。或许舍费尔误认了幻听之声究竟何以令人不安。不安并非源于习惯的克服,并非教会耳朵——那条老狗!——新把戏。

真正令人不安的不是习惯之克服,而是幻听之声的一个结构性特征:声对象从未真正自律(autonomous);这个几乎——却从未——自律的听觉效应必然对声源与成因的归属构成欠定;当以幻听方式听见之时,这个自律的效应总被其声源与成因之影所追逐——它无法逃离这道阴影,因为没有它,声音的幻听性便会消散。幻听之声的固有张力取决于这样一种可能性:一旦它被指认为某个身体而“去幻听化”,或者被归档为一个声对象,幻听性便会丧失。

通过强调幻听聆听中的欠定与不确定,我对幻听之声的理论与舍费尔式理论大相径庭。在舍费尔那里,幻听还原分离了目与耳;这为声音与其声源的分离预作铺垫。舍费尔对感官域的划分,应当与卡夫卡所授权的认识论路线相对照。在后者那里,人们可以谈论一种如同“幻听性”的现象,即一个声音的声源或成因在何种程度上可被确证。若幻听之声真的如舍费尔的声对象理论所言一样自律,它就不会呈现出那种扣人心弦的张力与神秘感。举例说,在卡夫卡的文本中,叙述者完全可能发现声音的来源,从而使声源、成因与效应重归一体,并使声音的幻听性消散。然而,若鼹鼠干脆将地洞中的声音当作一个声对象来处理,笃定其与声源与成因的本体切断,那么同样的消散也会发生。舍费尔式理论如何能将鼹鼠的深重焦虑解释为不是别的,而仅仅是病态——对 écouter 的执着?若没有关于“幻听性”的说明,幻听聆听的理论在解释力上就极为有限。

声音之幻听性的程度变化,对听者或许至关重要。比如,“领域化的聆听”依赖于拦截先于声源接近而出现的声学效应。罗兰·巴特在《聆听》(Listening)一文中写道:“大概正是依据‘领地’这一概念……我们才能最好地把握聆听的机能,因为领地可被本质地界定为一种安全的空间……聆听就是那种预先的注意,它允许拦截一切可能扰乱领域系统的东西。”65 (译注:中译可参见《显义与晦义》第二部分第一节《听》,注意这篇文章并不是收在《文之悦》里的《倾听》)被拦截之物是一种信号,而非声源或成因本身。领域化聆听中的安全感,取决于将一个声学效应迅速还原到其潜在的捕食性声源,但幻听的欠定性却堵死了轻易获得这种安全的可能。幻听性总是有程度之分。在成功的领域化聆听中,幻听的声源会在其抵达之前被识别。声学效应的首次出现为领域化的听者提供了先机,因为信号比捕食者更先渗入领地。然而,这种优势并不保证成功:当捕食者被看见时,往往已为时太晚;领地已被攻破。没有“透视” (perspective)却拥有“边界”(perimeter)的聆听,是焦虑之动物的第一道防线。

然而,声源、成因与效应的“间隔”还鼓励了另一种不同的焦虑性聆听,这或许最能在米歇尔·希翁(Michel Chion)所理论化的电影形象——声存(acousmêtre)——那里得到展示。66 正如舍费尔的幻听还原借用了“看/听”的分裂,电影同样被投影图像与声轨所分裂。声存(acousmêtre)——那位可闻其声却不可定位其身的幽影人物——利用了由声学效应对声源的幻听欠定性。它发出一种不来自任何特定位置的声音。幻听之声漂浮着,或披覆在银幕人物之上。依希翁所言,声存(acousmêtre)具有四大权能:“到处在场的能力、全见的能力、全知的能力、全能的能力。换言之:遍在、全景监视、全知与全能。”67 正是听觉效应与其声源/成因之间的“间隔”,赋予了声存(acousmêtre)与幻听之声以其奇特的力量。于是,我们可以抵达一个简练的表述:幻听之声由一个结构性的“缝隙”所构成。更精确地说:当声源、成因与效应同时共在时,就不存在幻听之声;或者同样地,当效应成为一种“本质”,从成因与声源中抽离出来时,也不存在幻听之声。于是,声音之幻听性——其“是幻听的”之性质——取决于声源、成因与效应之间的间隔。幻听之声在结构上存在于这两种可能之间。这种既非他律亦非自律的声音,既不能被还原为其声源,也不能被物化为独立之对象。它只有在声源、成因与效应“被间隔”时才得以存在。甚至,说它“存在”也是不妥的,因为幻听之声的“存在”恰是成为一个“间隙”。幻听之声既非实体,亦非声对象、亦非效应、亦非声源、亦非成因。它只在间隔之中闪现——在听觉效应、成因与声源的同时差异与关联之中闪现。若带几分玩笑地说,人们可将幻听之声的本体论称为一种非本体论(nontology)。

这种同时地是他律又自律的听觉“效应”,为幻听之声的概念化提出了一系列难题,因为这种奇特的听觉“效应”既既非直接关联于其声源与成因,亦非自身即为一个对象。依姆拉登·多拉尔(Mladen Dolar)所言,幻听之声“总是展示为一种从其原因中解放出来的效应。声源与其听觉结果之间存在一个永不可完全弥合的缝隙。”68 事实上,多拉尔甚至断言,幻听之声从未能真正有效地重新“闩回”(latched back)一个身体,“所谓去幻听化根本不存在。”69 无论好奇心如何强烈,或人如何热切地撕下帷幕去看幕后的说话者,声音都无从被“去幻听化”(disacousmatization)。对多拉尔而言,声音的源头总是被说话者的身体遮蔽,“一个人的‘外观’与‘其声音’之间总有某种彻底不相称之处。”于是,成因与效应之间的间隔永远无法闭合,因为“每一次声音的发出,按其本性即是腹语术。”70 声音既非身体,亦非语言,而是一个超出两者场域的幽灵性效应。正如音乐本身那样,位于声学与本质直观之间的干涉场域,声音是一个虚幻的 akousma(译注:希腊文,“被听到之事物”),既不可还原为身体的物质性,亦不可还原为语言的理念性。处于声学与本质(eidetic)两种谱系之间,对多拉尔而言,声音的幻听性是一种终局性(terminal)状态。

关于多拉尔的主张,第七章还有更多可说。此处暂且带着若干限定来接受他的见解。多拉尔将声源、成因与效应之间的分裂夸大为永久性的;我则不认为幻听性是一种永久状态,毋宁说其一种特殊情势。当一个声音以其充分的幻听性被听见,它使声源、成因与效应之间不相称的间隔得以可闻,并且(因为眼与耳卷入到声源、成因与效应的判定中)也使眼睛与耳朵的间隔一并显露。这种间隔当然可以被克服,但在那一刻,声音的幻听性便消失了。鉴于幻听聆听的焦虑、不确定与欠定性,有些人或许会对这种“去幻听化”的状态感到如释重负。

无论是将听觉效应还原为声对象的本质直观,还是将其还原为声源的物质性,人们都可以理解这种“还原的冲动”,它是一种从幻听之声的构成性不安之中退却。舍费尔循其前者之路——将幻听之声的经验安置为还原式聆听的序幕。具象音乐或许借助广播与声音再现所提供的声源与成因的间隔而获益,但它也通过要求听者将声学效应听作自我生成的、自主的、与世俗关联括号化的声对象,来消解此种间隔所带来的不安。舍费尔在具象音乐理论与实践中赋予还原式聆听的优先地位,设定了此后采样型电子音乐内部一场大争论的议题:指涉,还是不指涉?电子音乐的理论家与史家追踪了围绕“指涉与声源/成因识别”这一议题的审美争战,经常性地列出一批与舍费尔“清教式立场”(关于还原式聆听)决裂的作曲家名单。71 这通常被援引来重申声源与成因的重要性的作曲家清单通常以吕克·费拉里(Luc Ferrari)开头,并辅以特雷弗·维沙特(Trevor Wishart)、米歇尔·希翁、R·默里·谢弗(R. Murray Schafer)、希尔德加德·韦斯特坎普(Hildegard Westerkamp)与丹尼斯·斯莫利(Denis Smalley)等。72 另一边,弗朗西斯科·洛佩兹(Francisco Lopez)常被单列为还原式聆听的孤独卫道者。若将幻听之声仅仅理解为一个关于采样之指涉或意义的作曲或审美问题,这样的分野自然无可厚非。可幻听之声的问题具有更大的广度,它提出的是关于声源、成因与效应之间关系的本体论问题。越出幻听之声的作曲困境(指涉,还是不指涉?),我们可以察觉一种抉择的在场——它既非出于对指涉的偏爱或反感,亦非出于冷静的哲学论证,而是出于对幻听之声中固有的、关于声源、成因与效应关联的不安(亦令人不安)的逃避/反冲(recoil)。选择还原式聆听,是协商这种声学不协调性(incongruousness)的一种方式——通过要求它干脆消失。选择偏向声源,则是另一种方式——忽略幻听之声的结构性缝隙,将效应还原为声源与成因。两者都未触及核心问题。

由于前一条路径已在第一章以及我对舍费尔与约纳斯、施特劳斯等人物共享的现象学传统的回顾中有所涉及,我将较为详尽地考虑后一条路径。欲揭开“幻听之幕”,通过将听觉效应重新扣接于声源与成因来“去幻听化”,这一欲望在声学研究、哲学与电影等领域催生了一系列相关理论立场。

1. R·默里·谢弗的著述与声景录音(与“世界声景计划”相关)旨在鼓励听者将声音与环境重新连结——一个被不断上升的噪声水平、录音与广播声音的泛滥、以及对声音设计缺乏审美关怀所病理化的环境。73 在本体论层面,谢弗试图以“声事件”(sound events)这一作为声景部分的新实体来超越皮埃尔·谢弗的“声对象”。与刻意坚持“物理与心理物理术语”、回避“考虑[声音的]语义或指涉面向”的声对象不同,声事件将声学效应重新置回某个具身的空间与文化情境之中。74 “当我们聚焦于个别声音,以便将其作为信号、象征、基调或声标来考虑其联想意义时,我建议称之为‘声事件’,以避免与作为实验室标本的‘声对象’混淆。”75

谢弗思想中决定性的方面,在他对“声音分裂”(schizophonia)的批评中显露无遗。对谢弗而言,声音再现技术创造了一种新的声学秩序,在其中一切声音都可以被从其起源处分离出来,以便电子传输、再现或广播。声音的可携性让任何声音可以在任何地方被听到。谢弗哀叹“声音分裂”所带来的一切声环境的可互换性,由此导致对任何单一声环境之特异性的去分化与忽视。这种现代景况,与支撑谢弗思想的一种声音起源的神话相对立。“最初,所有声音都是‘原件’。它们只在一个时间、一个地点发生。声音彼时与产生它们的机制不可分离。人的嗓音只能传到它所能喊到的距离。每一个声音都是不可伪造的、独一无二的。”76 相较于这种伊甸式的愿景——听觉效应与声源不可分离——现代的“分离音”就像人间地狱——一种一切声音注定无休止地循环而不再附着于其声源的状态。

一种挑战谢弗叙述的方式是将其与我们迄今发展出的幻听之声的理论作一比较。首先应指出,幻听之声无法与机械可再现或电子可传输之声简单同一。如我已论证,作为身体技巧与建筑实践形式的幻听情境,在19世纪便已充分建立。这些实践也许的确是“声音分裂”的——就其鼓励声源、成因与效应的分离而言——但如此,“声音分裂”便不再能与声音再现与广播媒介相认同。其次,置身环境中的听者,总有可能遭遇幻听之声。以卡夫卡《地洞》为例,叙述者既置身环境,又是幻听之声的听者。没有理由跟随谢弗而断言“每一个声音都是不可伪造的、独一无二的”。即使在谢弗的伊甸式声学神话中,幻听经验也会存在。从生物学角度看,领域化聆听应是常态,而非声学充盈的经验。故而,没有理由接受这样一种“自然或神话性的声音状态”,它宣称声源、成因与效应的统一与独一。

2. 谢弗的声景工作鼓励了另一种“反向还原”:与其将无尽的“类型—记号”(tokens of types)从本质还原的声对象本体论中引出,不如将“听觉效应”还原回其声源或成因。这种反向还原,往往以其对声音独特性的肯定声明为标志。这在谢弗及其世界声景计划所做的诸如温哥华港的声景录音中尤为明显,同时也体现在哲学家阿德里娅娜·卡瓦莱罗(Adriana Cavarero)的工作中。在《不止一个声音》中,卡瓦莱罗通过“嗓音”这一主题,提出了对西方形而上学史的雄心重读。77 (译注:关于卡瓦莱罗,除了本文中的片段,中文世界还可参阅姜宇辉《黑噪音、白噪音与幽灵之声》,另外还有这篇译文及前言中论述卡瓦莱罗与埃莱娜·费兰特关系的文字:book.douban.com/revi...)在她看来,从柏拉图到德里达的哲学传统,系统地压抑了“嗓音”的角色,以支撑一种“视觉中心主义”的形而上学,它以视觉、形相(eidos)、观照(theoria)等通达真理。于哲学的视觉中心主义中,嗓音沦为难民;共鸣的 phoné 被纳入“沉默的 logos”的外衣之下,形成一种“所言”(命题内容)优先于“言说之举”的情形。在追索 phoné 遭剥夺的历史时,卡瓦莱罗为一种“独一性的声学本体论”辩护,即每一种嗓音都指示着一个独一无二的个体。独一性支撑着一个伦理理想:个体不再让其嗓音被剥夺、被带入 logos 的非人格性之中,而是以相互的、具声的发声加以交换。

卡瓦莱罗在她的批评中巡历了西方文学与哲学史上的诸多时刻。但就我此处的论证而言,我将仅聚焦于两处:她论伊塔罗·卡尔维诺《国王在听》的一章(译注:中译收录在《美洲豹阳光下》里,另外一位讨论过《国王在听》中的“声音”的学者是齐泽克,在他的《少于无》中),以及论莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》的附录。两者的重要性在于它们都援引了幻听情境。卡瓦莱罗对“独一性的声学本体论”的肯定,如同谢弗对每一个“声事件”独特性的强调,可以与幻听之声之未定性联系起来,并可被理解为一种顽固的“反向还原”:将听觉效应还原到其声源或成因的物质性。

卡瓦莱罗的附录既是对《罗密欧与朱丽叶》的解读,也是对德里达的短文《箴言·逆时》(Aphorism Countertime)的回应。78(如人所料,任何一位为嗓音作肯定性书写的哲学家都必须直面德里达,因为后者的工作正奠基于对西方形而上学作为逻各斯(logos)的,同时是语音(phoné)的中心主义的根本性批判。)在卡瓦莱罗看来,德里达以“书写之名”对言语进行的批评,误置了形而上学的历史,因此错失了将语音与逻各斯分离的机遇。形而上学的历史应被理解为“logos 的去声化”之史,而非“语音中心主义的胜利”。79 德里达之断言——哲学延续了一种将言语优先于书写的“在场形而上学”——并不正确;与此相反,卡瓦莱罗断言视觉在历史上更为重要:“[德里达的]形而上学之‘语音中心主义’论题,取代了更为可信、且可在文献学上被证成的‘视觉中心主义’的中心地位。”80

为反驳德里达对语音的禁令,卡瓦莱罗分析了著名的阳台一场:恋人于夜幕的帷幔下互诉衷情。在该场景中,朱丽叶提出“名字是什么?”这一问题,敏感地考量“罗密欧”这一能指与被此名指称的个体之间的关系。专名链——罗密欧与蒙太古、朱丽叶与凯普莱特——通向一套惊心动魄的社会、经济与家族纽带的秩序,它令恋人分离。然而,在名字背后,是彼此以爱相互回应的独一无二的个体。德里达认为,尽管专名与其承载者并不重合,但两者无法最终分离;由于承载者自出生便得其名,且在其死亡之后其名仍将延续,它不能被简单地放弃或任意更改;它并不与承载它的“在场”同一,但该在场若无某个专名也无法被个体化与指称为“同一”;名字与其承载者,经由一个“间隔”(espacement)相联。

卡瓦莱罗则持相反意见。名与持名的独一个体之间的差异,是通过有声嗓音的交换来表达的;因此,阳台场景的幻听情境,给予恋人一个契机,以识认彼此的“嗓音之独一性”——一种与任何能指链条相分离的纯粹语音(phoné)之交换。据卡瓦莱罗罗言:

“关键在于,这一[独一的]本体论地位,或更确切地说,被朱丽叶所爱的人的奇异性(singularity),恰在阳台场景中作为‘声音’而显现。识出罗密欧的嗓音,这位少女便识出了所爱之人的独一性(uniqueness),它可与专名相分离,而专名正是通过嗓音传达给她的。于是,嗓音与独一性之间的本质纽带——在赋予声学领域以独占角色的夜之黑暗的戏剧化凸显之下——浮出水面……莎士比亚本可将这一场景置于白昼。若在白昼,台词的意义——请求将罗密欧与其名字分离——并不会改变。但他将其安置于夜色之中——不仅仅是因为半明半暗预示着他们的死亡,更主要的是,因为罗密欧的嗓音,在不可见因而不可经由凝视而识别的情形下,成为那由朱丽叶欲与名字分离的、具身之独一性所固有的直接、声性的启示。”81

除了给予“嗓音之独一性”的识认,阳台场景的黑暗(在那里恋人“不可见且不可经由凝视而识别”)也颇为重要。通过削弱视觉在阳台场景中的角色,短路(short-circuiting)“凝视”或视觉中心主义,罗密欧与朱丽叶得以发现“声学领域的独占角色”,而这一角色“被夜之黑暗赋予了力量”。罗密欧与朱丽叶之间的视觉通达之禁制,呼应了卡瓦莱罗对形而上学的“根本视觉中心主义”的批评。

但究竟是什么建立了“嗓音与独一性之间的本质纽带”?为何经由耳朵所通达的“所爱之人的独一性”,会更独一或不那么独一?为何任何一种感官通道可以这样被特权化?(以“嗓音被特权化,因为它不可见”为据,是循环论证。)既然幻听情境对声源与成因的归属构成欠定——或可说,它从不保证“数量同一”——我们就有充分理由对卡瓦莱罗跃向“独一性”的步骤保持怀疑。有什么保证朱丽叶确实是在对罗密欧说话?倘若有人在模仿他的声音呢?德里达虽然未对幻听之声给出明确分析,却恰恰指出了这一情境的要害:“她[朱丽叶]是在夜里说话,没有任何东西能使她确信自己是在对罗密欧本人说话,他的亲身在场。”82 鉴于幻听情境的本体论不可知论,卡瓦莱罗的“嗓音之独一性本体论”,作为舍费尔声对象本体论的对等对立面,归根结底是一种哲学上的“抉择”。

卡瓦莱罗通过解读伊塔罗·卡尔维诺的短篇《国王在听》,引入她关于“嗓音之独一性本体论”的论题。83 此篇出自一部未竟的、关于五感的故事集。故事描写一位国王端坐于宝座,一动不动,倾听王国城墙之外的声音。因担心他人趁其离座而篡位,国王不能离开王座,他唯一通达其疆域的途径是“听”。卡尔维诺的国王,是“倾听之举”的寓言性形象。这从国王宫殿的地形学上可得一见。就像卡夫卡《地洞》的地下居所,国王的宫殿被构造得如同“一只巨大的耳朵,在那里面,解剖学与建筑学彼此借名换职:楼阁、管道、耳鼓、耳蜗、迷宫。”84 《国王在听》与《地洞》还有另一处相似。在两者之中,聆听皆被刻画为一种反复无常之举;国王与鼹鼠都在不确定中聆听那些深深渗入其封闭之所的声音。偏执深入骨髓;两者都困在幻听情境中,凡求确证的努力皆告受挫。有一处,国王考虑宫外换岗的声音。他思忖自己上次听到换岗之声在何时,问道:“自你上一次听见换岗之声,已经过了多少个小时了?倘若那支对你忠诚的卫队业已被阴谋者擒获,又当如何?”85 若无声引发了对安保的忧虑,有声也无法以确证来消解焦虑。国王自语:

“或许,危险就潜伏在‘规律’本身。号手在准确的时刻吹响平日里的一段;但你难道不觉得他吹得过于精确了吗?……或许,卫队已不再是那支对你忠诚的队伍……又或许,他们并未被替换,却已投向例如阴谋者一边……也许,一切如常;但王宫已然落到了篡位者掌中……”86

此例可用斯特劳森的术语重述。卫兵的声音在性质上与国王所期待的相同——但性质同一,无法保证其声源与成因的数同一。模仿(mimicry)是可能的。

在一个相关例子中,国王全神贯注地听着一面咚咚作响的手鼓,不确定那声音究竟是真实还是幻觉。这声音来自地牢之下,有人正在敲击传讯?还是国王偏执想象的产物?卡尔维诺的国王自问:“你想要一种绝对的凭据,来证明你所听见的声音就来自你自己身体里面,而不是外面吗?这样绝对的凭据,你永远不会有。”87

鉴于卡夫卡的焦虑鼹鼠与卡尔维诺的偏执国王之间的相似性,《国王在听》似乎不是一个适合为“嗓音及其本体独一性”开采论题的文本。卡瓦莱罗的解读聚焦于故事中的一个片段:国王偶然在一阵微风之中,听到一位不知名女子的歌声。于此刻,国王的焦虑稍获安慰。女子的嗓音带来一瞬的转变;它无法被纳入国王偏执聆听的姿势之中。听到这一嗓音时,国王注意到“使你竖起耳朵的已不再是恐惧。”88 国王为这嗓音所吸引,并说出一句对卡瓦莱罗的叙述至关重要的话。卡尔维诺写道:

“‘嗓音’意味着:有一个鲜活之人,用喉咙、胸腔、情感,将这有别于其他所有嗓音的嗓音送入空气中。嗓音调动着喉咙、唾液、童年、生活的包浆、脑袋里的一些念头、以及为声波赋予个人形状的欢愉(pleasure)。吸引你的,是这嗓音赋予自身存在的欢愉:将存在为‘嗓音’本身的欢愉;但这欢愉引导你去幻想,就像这嗓音与任何他者都不同一样,她又会如何地与任何他者都不同。”89

国王被歌唱之声所“劫持”,经历了一个超越性的瞬间。卡瓦莱罗将此读作对“简单嗓音的自我显现”(simple vocal self-revelation)的见证——一个独一之个体的显现;这种独一从不向语义性谱系敞开(后者借共享的、非人格化的词汇作出陈述),仅向具肉身的嗓音敞开。90 “当人的嗓音振动时,”卡瓦莱罗断言,“就是某个有血有肉之人在发声。”91 尽管卡瓦莱罗承认“独一性的肉身根亦可为视觉所照见”,嗓音的不可见性之所以被特权,是因为它幽微且内在。嗓音的发出对应着“那暗示‘深层身体’的肉质腔体,身体最具身体性的那一部分。声波的无可触性,如同空气一般无色,却出自一张湿润的口腔,并从血肉之红中升起。这也正是为何,正如卡尔维诺所示,嗓音等同于独一之人所拥有的、最隐秘且最真实的部分。”92

通过强调无意中听到歌声的场景,卡瓦莱罗借卡尔维诺之文本展开其核心论题——“独一性的声学本体论”。在一句设定性的陈述中,卡瓦莱罗断言:“每一种嗓音‘无疑来自一个人,独特且不可重复,正如每一个人那样’,卡尔维诺向我们保证。他提醒我们注意可称之为‘独一性的嗓音现象学’的东西。这是一种关系于每一个存在之具身单一性的本体论,只要他或她通过嗓音显现自我。”93 在提出这一论题时,卡瓦莱罗忽略引述卡尔维诺句子的其余部分,而这处省略实质性地改变了原意。完整段落如下:

“那嗓音当然来自一个人,独一且不可仿效,正如每个人那样;不过,‘嗓音’却不是‘人’,它是空悬在空气中的某物,与事物的稳固性脱离。嗓音也独一且不可仿效,但它与‘人’的独一或许并不以同一种方式:嗓音与‘人’可能并不相似。或者,它们可能以一种秘匿的方式相似,起初不可被察觉:嗓音也许等同于人的那一部分,既隐秘又最为真实。是否是一个‘无身之你’,在倾听一个‘无身之嗓音’?若是如此,那么你究竟是实际听见了它、还是仅仅在回忆或在想像中听见它,其实并无差别。”94

卡尔维诺的表述远不如卡瓦莱罗所读出的那般设定且自信,因为“嗓音当然来自一个人,独一且不可仿效”之断言,乃是出现在一连串急速转换的假设、发问与忧虑之中。刚刚断言了嗓音的独一性,卡尔维诺便似乎否认了嗓音与其“发出之人”的肉质性之间的直接连结。嗓音被从其源头分离开来。国王所做的思考,乃更接近于多拉尔所言“人的嗓音与其外观之间总有不相称”的立场,而非卡瓦莱罗所谓“嗓音的简单真理”——嗓音立即传达“存在的基本给定”。95 或许嗓音与身体有关联,它们共享一条深而隐秘的相似之线,但无物能保证这条相似之线。国王从这般不确定中退却,走向另一方向:将嗓音设定为无身之物,完全可自其发出之源分离且与之截然不同。国王最后的念头,应当让人联想到舍费尔的“本质还原”:嗓音成为一个声对象,与声源与成因被切断。此外,正如在舍费尔的本质还原中,想象变式用于揭示声对象之本质,呈现方式在此同样是无关紧要的——嗓音是真实的、被记忆的还是被想象的,并无差别。

卡尔维诺文本的另一个场景,进一步挑战了卡瓦莱罗关于嗓音独一性的主张。为了找到那位歌唱的女子,国王设想举办一场歌唱比赛,命令所有女性臣民为国王歌唱。一听其声,国王便可宣告:“就是她!”从而找到嗓音的独一来源。可国王随即又对自己的计划生疑:“但你能确定,到了王座的台阶前,她还是同样的嗓音吗?她不会试图模仿宫廷歌者的腔调吗?她的嗓音不会与你已习惯的诸多嗓音混淆吗……”96 卡瓦莱罗的“嗓音之独一性本体论”,如何应答“嗓音模仿”的可能性,并不清楚。于是,在这样一个持续摇摆的语境之中,将卡尔维诺或国王任一条断言抽离出来、当作定论,似乎并不明智。相反,“优柔寡断”(indecision)本身才是核心;无论是在地洞深处还是在王座厅里,幻听情境对声学效应之声源与成因的归属都构成欠定。逃避这种情境的路径有多种。像卡瓦莱罗那样,从卡尔维诺文本的流动之中择取某一断言,作为“嗓音现象学”的所谓证据,背弃了对卡尔维诺关于“聆听”的细致体察。这恐怕是一种“对卡尔维诺文本细部之耳聋”,远不如国王自己的聆听来得精微哩。

3. 由幻听不确定性所驱动的舍费尔与卡瓦莱罗的“反向还原”,实则是一种“去幻听化”的冲动。然而,音乐与哲学发展出两种典型策略来“去幻听化”:要么将听觉效应重铸为一个在本体上独异于其声源与成因的声对象,要么将听觉效应“还原”到其声源与成因的物质性;电影似乎只剩下后一种选择。关于电影中“去幻听化”的角色,米歇尔·希翁已有透彻的探究;他在电影声音方面的开创性工作,常常以幻听之声为中心。在《银幕之声》(The Voice in Cinema)中,希翁列举了多种情形:影片在早段引入一个声存(acousmêtre),目的是为其最终“去幻听化”作铺垫。97 希翁指出:

“一整幅画面、一整部故事、一整部电影,都可能系于声存(acousmêtre)的显现。一切都可能被化约为将声存(acousmêtre)带入光明的追寻。在此描述中,我们可以辨认出《马布斯博士》与《惊魂记》,以及无数侦探、黑帮与奇幻电影——它们全都关于‘拆除’声存(acousmêtre):他是隐藏的怪物、或者大老板、或邪恶天才;偶尔,他也是智者。”98

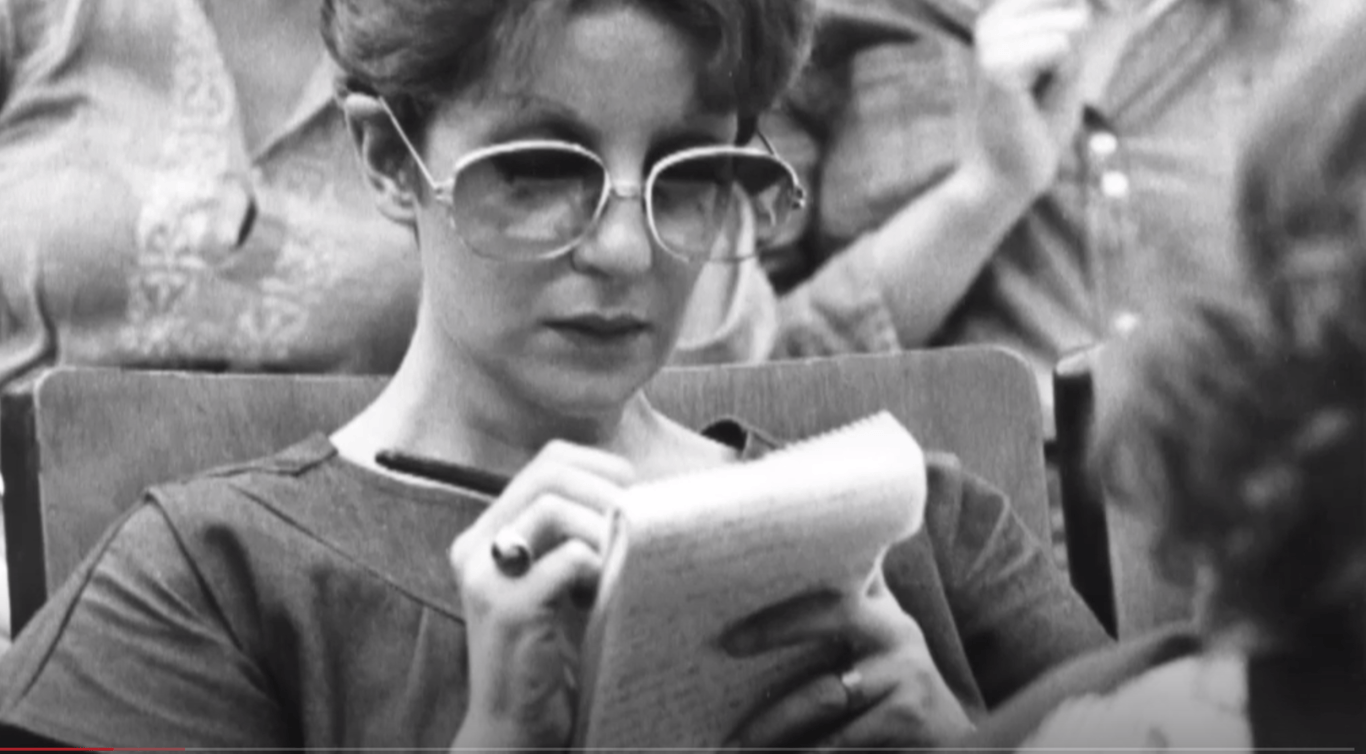

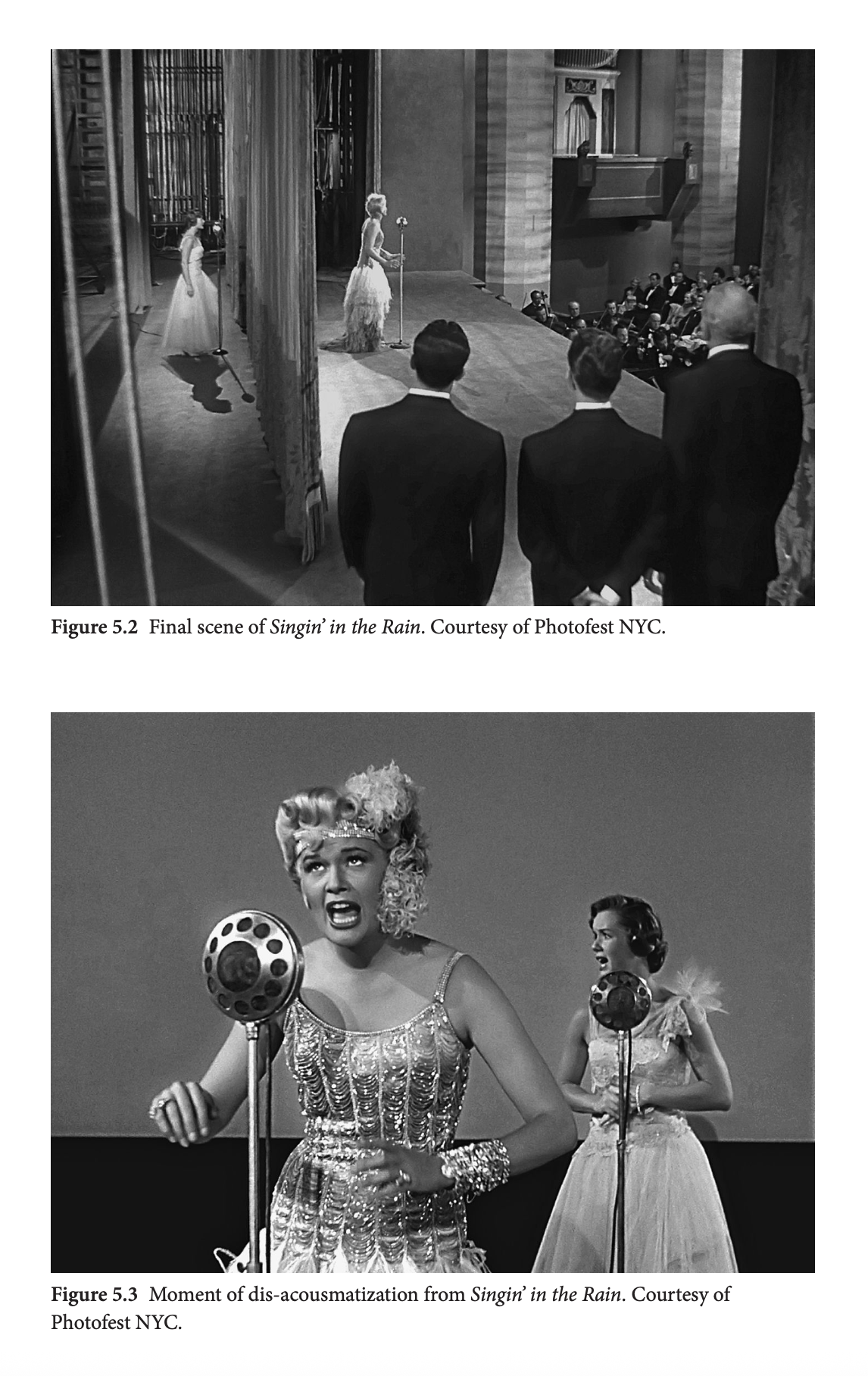

“去幻听化”的一桩喜剧用法,出现在《雨中曲》的终场。整部电影中,凯西·塞尔登(Kathy Selden)(黛比·雷诺兹(Debbie Reynolds)饰)一直为自私且毫无天赋的琳娜·拉蒙(Lina Lamont)(琼·哈根(Jean Hagen)饰)做配音。一直以来把塞尔登的声音据为己有的拉蒙,终于在其新片首映夜被揭穿为骗子。就在拉蒙曝光前,有一个精彩的场面:镜头显示两位女士都站在话筒前,但中间隔着一张幕布。琼·哈根在前台对口,黛比·雷诺兹在幕后真唱(见图5.2)。当吉恩·凯利(Gene Kelly)、唐纳德·奥康纳(Donald O’Connor)与米拉德·米切尔(Millard Mitchell)三人一起掀起那道神话化的“毕达哥拉斯之幕”时,“去幻听化”的瞬间发生了。用希翁的精妙描述,“一个令人惊异的镜头显出两位女子,前后相衔,两个话筒排成一线,二人都在以同一把嗓音歌唱,而这把嗓音在二人之间游移,寻找其声源。观众由此懂得,并将声音归属于其真正的身体。”99(见图5.3)帷幕揭起之后,黛比·雷诺兹被揭示为真声音的源头,银幕上的观众与现实中的观众,共同欣赏到《你是我的幸运星》(You Are My Lucky Star)的二重唱。象征意味不言自明:凯利与雷诺兹的对唱,确立了他们之爱的互惠。此外,雷诺兹终于得以走出幕布,首次从其所爱之人那里公开获得对他们此前“蒙帘之关系”的承认,同时也成为观众崇爱之“名至实归”的受者。“去幻听化”使一切回归其正位。

然而,《雨中曲》终场“去幻听化”的安全感很容易被动摇。雷诺兹的嗓音仅仅在象征层面找到了其“真正的身体”。事实上,更令人不安的事情发生了。在对《雨中曲》的研究中,赫斯(Hess)与达博尔卡(Dabholkar)指出:“黛比·雷诺兹的嗓音天然且几乎未经训练,十分适合简单、轻快的歌曲,但在其他方面并不那么称手。”100 《你是我的幸运星》超出了这位年轻明星的把握;与吉恩·凯利最终二重唱的部分,在多次录制后,仍由他人配唱。雷诺兹在《雨中曲》同名曲目中为琼·哈根对口所使用的真实嗓音,并不是她在最终二重唱中从其唇间发出的同一嗓音。后者属于另一位鲜为人知的配音歌者——贝蒂·诺伊斯(Betty Noyes)。101

将本章开头关于声音现象学的反思与来自声学研究、哲学与电影的三个例子并置,我们得以总览人们规避幻听之声的构成性“欠定”的两种常见策略。幻听之声令人不安,因为它依赖于“声源—成因—效果”之间的一种在根本上不稳固的结构性间隔(structural spacing)。一方面,人们力图通过发现幻听之声的“物质声源”来确保确证,通过掀开神话性的“毕达哥拉斯之幕”,以便使声源“赤裸地”现身。另一方面,人们力图通过将一切非本质之物括号化、以便在绝对且本质的抽离中遭遇“声对象”,来获得确证。与这两种还原相对照,卡夫卡《地洞》的用处十分清楚:卡夫卡两条路都不选择;他在对任何还原保持抵抗的同时,维持了幻听之声固有的焦虑。在他的文本中,人得以触及幻听情境之根,而不被任何理论化的冲动所驱使去“消解”幻听之声的疑难。

交错(Chiasmus)

尽管《地洞》的主人公确定无疑地处于不确定之中,但这一故事的读者也并非免于认识上的忧虑。在关于地洞中所闻之声的诸多反复无常的假设中,细心的读者不会忽略一个显而易见的遗漏。地洞中所听到的声音,是否也可能就是由这只鼹鼠自己发出的?声音之持久与无所不在,难道不能通过某种生理性或心理性的耳鸣来解释——一种叙述者脑中的“嗡鸣”,被错误地归属到地洞的通道之上?卡夫卡的文本中并无任何东西可将这一可能性排除在外,尽管鼹鼠从未明确地想到这一点。细一回味,卡夫卡或许给了读者一个诱人的线索,表明事实确是如此。在将诸般原因归之于此声之后,鼹鼠最终说服自己:“这呼哨声乃是由某个野兽所发,并且不是由许多小动物,而是由一只大的。”102 在展开这一推断时,鼹鼠声称:“我可以清楚地辨认,这噪声来自某种与我相似的掘洞……”103 一个被设定在此的“二重身”,或许揭示了叙述者与其“对手”之间那条脆弱的同一化之线。

掘洞者将其自身的发声误认作他者之声的可能性,是我此前主张的一个推论。若听觉效应对其声源与成因的归属是欠定的,那么,将该声源最终定位为“在听者自身之内”还是“在其身之外”,也会变得不确定。卡夫卡对声音之奇特悖论性的敏锐,自不孤例。在此意义上,《地洞》可被置入一个更宽广的文学语境,在该语境中,正是作为“声学欠定”(sonic underdetermination)的一个功能,内部与外部的逆转才经常发生。

且看坡(Allan Poe)的名篇《泄密的心》(The Tell-Tale Heart)。人人皆知那个过敏感的杀人者的故事:他杀死老者、分尸、藏于地板之下,却因受害者身后那颗“心”的不绝跳动而发疯并供认。然而,梗概并不足以呈现坡的故事在听觉上的“不可决性”。这个故事由一位不可靠的叙述者讲述,他似乎意在通过故事来证明他的谋杀行为背后之理性与清醒,因而读者对其真实性怀有深重疑虑。

末场,凶手与警察坐在尸体之上的屋内,以示其安然自若。旋即,声音响起,凶手的举止开始不稳。这“心跳”也许属于受害者,正如叙述者所暗示;然而,它也同样可能属于凶手自身。声源欠定——一次内与外的“交错互换”。起初似乎警察并未听见那声音;但此情很快化为偏执:

“我直喘粗气——可这三位警官竟没听到。我愈说愈快——愈来愈激烈;谁知那声音只管越来越响。我站起身,连鸡毛蒜皮的小事都尖声尖气的争辩,一边还手舞足蹈地比划着;可那声音只管越来越响。他们干吗偏不走呢?我拖着沉重的脚步在房里踱来踱去,倒像是被那些人的观点给惹火了——可那声音只管越来越响。哦,上帝啊!我怎么办啊?我口吐白沫了—我在咆哮了—我诅咒发誓了!我把椅子搁到我先前坐的地方打转,让它在地板上磨出了刺耳的声音,可是那声音四处回荡,而且继续不断,愈来愈大。愈来愈响,愈来愈响!那三人竟照旧高高兴兴聊着,嘻嘻哈哈笑着。难道没听见?老天爷呵!——不,不!听见的!——疑心了!——有数了!——他们正在笑话我这样惊惧呢!——刚才我这么想,现在也这么想。可什么都比这种折磨强得多!什么都比这种奚落好受得多!这种假惺惺的笑我再也受不了啦!”104(译注:根据曹明伦译本和康华译本补全并加以改动)

故事最后一句保存了这种歧义:“恶棍!”我失声喊出来,“别再装蒜了!我认了!—拆开木板!这儿,这儿!——是他可恶的心在跳!”105 (译注:同上)然而,这“这儿”究竟指向何处?它是否指向地板之下的具体位置,抑或指向凶手自己的胸膛?若无与此句相伴的“指示性手势”,读者永远无法知道凶手的手指究竟指向哪里。倘若发声来自凶手之身,那么主体与自身身体的离解,便是其疯狂已然开演的征兆。此一可能还获得了一处细微的旁证:文本最后一句置于引号之中——那是整篇叙述中唯一一处凶手“引述自己”的位置。叙述者的“嗓音”在话语中被物化,依赖的是主体与其身体之间“自身触发回路”的失序;这段引述,正如那“心跳之声”,不可被最终定位或占有。

故事最后一句保存了这种歧义:“恶棍!”我失声喊出来,“别再装蒜了!我认了!—拆开木板!这儿,这儿!——是他可恶的心在跳!”

与卡夫卡的鼹鼠不同,坡笔下的凶手考虑了“主观声源”的可能性,随后才予以否决。在与警察同处的末场,声音并非以“心跳”的面貌起始;它占据一个更高的音域,像卡夫卡的 Pfeifen(呼哨)一样。坡写道:“我的头好疼,只觉得耳朵里在鸣响:可他们只管坐在那儿聊个不停。耳鸣声越来越清晰—它响个不停,越来越清楚。我漫无边际地说了更多,想要摆脱这种感觉,可它一个劲儿响着,还清楚得不得了——直到最后我才发现,这声音不是在我的耳朵里响的······毫无疑问,我现在已经脸色煞白;—可是我谈吐更加流畅,声音更加高亢。然而那声音又变响了—我能怎么办?那是低沉、暗哑、急促的声响—正像塞在棉花里的表发出来的声音一样。”106 (译注:同上)

音域的转变引人入胜:随着声音的“清晰与明确”增长,它也在音高上移位——由高至低,由内转外。由两种音域的反复并存——一种属于高音的“鸣响、哨鸣或呼哨声(Pfeifen)”,另一种则被低音区的“隆隆、咚咚(beating)或嘶嘶声(Zischen)”——这诱使我走向如下草蛇灰线般的推论。米歇尔·希翁在《电影:一种声音的艺术》(Film: A Sound Art)中提出“基本噪声”(fundamental noise)的观念:电影中通常会有一种连续或周期性的复杂声音团(如海浪、旋转的风扇、雨、气流、呼吸、重复的咔嗒或嘶嘶),一种其他声音试图遮蔽却在影片结尾又被揭开的声音。107 它充当行动所依托的“声学底座”(sonic floor);一旦被揭示,便显露出一个对人类行为者漠然无情的宇宙,它以不近人情的机械重复而运转。希翁曾考察“基本噪声”在电影中之所以存在的原因:此等声音最初是为了遮蔽放映机的机械声;但他的讨论也反过来暗示:我们又可在放映机的噪声中听见另一个实例,即那些“基本噪声”所代表的那种无休止、非人类的宇宙机器。

借来希翁的术语,是否可以说,我们的两种声音——高音的 Pfeifen (呼哨)与低音的 Zischen(嘶嘶)——乃是“基本的幻听之声”?当然,这两种声音并非为“遮蔽(或延宕)电影放映机之声”而生;它们出自另一种、较少机械性的来源。耐人寻味的是:在约翰·凯奇(John Cage)那段奠基性的“消声室”体验记叙中,同样出现了这两种声音。当凯奇走进哈佛大学的消声室想要聆听真正的寂静时,却惊讶于所闻:“我听到两种声音,一高一低。当我向主管工程师描述它们时,他告诉我,高音是我的神经系统在运作,低音是我的血液在循环。只要我还活着,声音就不会停止。而在我死后,声音也会继续。音乐的未来,无须担忧。”108 我想将凯奇这段轶事的点睛之笔——“音乐的未来,无须担忧”——与声学工程师给出的那个警句区分开来。试想那种诡异的震撼:当你发现原以为来自外部声源的两种声音,竟皆由主体自身产生。凯奇对内部和外部的惊人混淆,重演了卡夫卡与坡的故事中那种诡异的“声学欠定”。自内而外、自外而内——一旦“交错”(chiasmus)开动,我们从哪个方向穿越它,已然无足轻重。109

通过阅读——或者更确切地说,通过"聆听"——《地洞》,在幻听之声的核心处一个“困局”(aporia)得以呈现。这一“困局”基于以下一个事实:当听觉效应没有伴随着来自其他感官的贡献时,它对声源与成因的归属构成“欠定”;而随之产生的必然结果,就是内部和外部的声学归属之“交错”正是这一欠定的一个功能。我们或许会惊讶地发现卡夫卡的故事竟能如此清晰地阐述这一点——毕竟关于”聆听“,卡夫卡能告诉我们什么?但转念一想,何以汉斯·约纳斯、埃尔温·施特劳斯或是皮埃尔·舍费尔就应比卡夫卡更可信?为何哲学家就一定比小说家更洞见、更有体系呢?如果“聆听《地洞》”能够阐明幻听之声的诸般问题——那又何妨?又有谁规定卡夫卡的作品只能用来阅读呢?

注释:

1. Traité, 269。关于舍费尔思想此一方面的批评,参见本书第1章“Originary experience and the problem of history”一节。

2. Hans Jonas, “The Nobility of Sight,” 载 The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology(Evanston, IL: Northwestern University Press, 2001), 135–151。此文最初由 Harper & Row 于1961年出版,此处均据2001年版。

3. 同上,137。

4. 此论证让人想起柏拉图对艺术摹仿的拒斥,认为其只会生成“摹本之摹本”,与“形相”的真实相去两级。在《理想国》第十卷中,柏拉图将柜匠与画师这两类“摹仿者”与真正的“形相之创造者”——神——作比较:摹仿者“并不制造真正存在之物;他不能说是在制造真实的存在,而只是在制造类似真实存在的东西……[他的作品]与现实相比不过是模糊的影绘”(597a–b)。

5. Jonas, “The Nobility of Sight,” 137–138。

6. Erwin Straus, “The Forms of Spatiality,” 载 Phenomenological Psychology,Erling Eng 译(New York: Basic Books, 1966), 3–37。该分析被引入并纳入施特劳斯的巨著 The Primary World of the Senses。德文初版为 Erwin Straus, Vom Sinn der Sinne, ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie(Berlin: J. Springer, 1935)。修订英译本为 Erwin Straus, The Primary World of the Senses: A Vindication of Sensory Experience,Jacob Needleman 译(New York: Free Press, 1963)。

7. Straus, “The Forms of Spatiality,” 8。

8. 同上。

9. 同上,9。

10. Jonas, “The Nobility of Sight,” 138。

11. Scruton, Aesthetics of Music, 221。

12. 同上,2–3。

13. 同上,3。

14. Husserl, Ideas I, §32。

15. 虽然“acousmatic”一词未被使用,我仍主张卡夫卡是幻听之声的重要思想者。正如我在第2、3章所论,“acousmatic”一词的史述往往将关于幻听之声的话语限缩为词项在史料中的出现:一部关于毕达哥拉斯之帷幕与 acousmates 的词史。与其把幻听之声的史学限定为仅在出现某个术语(acousmatic、akousma、acousmatique、acousmate 等)时才算数,我采用的做法是:不论描述性术语为何,只要文化与历史的特定情境中牵涉到幻听之声的感官条件,便加以探究。

16. Franz Kafka, “The Burrow,” 载 The Complete Stories,Nahum N. Glatzer 编(New York: Schocken Books, 1971), 325–359。

17. 同上,343。

18. 同上,344。

19. Walter Benjamin, “Franz Kafka,” 载 Illuminations,Hannah Arendt 编,Harry Zohn 译(New York: Schocken Books, 1969), 132。

20. 就“听觉转向”视角下的卡夫卡研究,参见:David Copenhafer, “ ‘Is it even singing at all?’ Kafka’s Musicology,” 载 Invisible Ink: Philosophical and Literary Fictions of Music(博士论文,University of California–Berkeley, 2004);Gilles Deleuze and Felix Guattari, Kafka: Toward a Minor Literature,Dana Polan 译(Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1986);Mladen Dolar, A Voice and Nothing More,第7章;及 “The Burrow of Sound,” Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, 22(2–3) (2011): 112–139;Kata Gellen, “Hearing Spaces: Architecture and Acoustic Experience in Modernist German Literature,” Modernism/Modernity, 17(4) (2011): 799–818;John Hamilton, “‘Ist das Spiel vielleicht unangenehm?’ Musical Disturbances and Acoustic Space in Kafka,” Journal of the Kafka Society of America, 1–2 (2004): 23–27(卡夫卡与音乐专号);以及 Peter Szendy, Sur écoute: esthétique de l’espionnage(Paris: Éditions de Minuit, 2007), 71–79。

21. Heinz Politzer, Franz Kafka: Parable and Paradox(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1962), 319。

22. Rosemary Arrojo, “Writing, Interpreting and the Control of Meaning,” 载 Translation and Power,Edwin Gentzler 与 Maria Tymoczko 编(Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 2002), 66。

23. 同上。

24. 顺着文本主义的说法,文学理论家 Henry Sussman 如此评述“Der Bau”:“建造在其被建造的同一程度上,已经是一种解构。”地洞的建成成为文本之“不可能建造”的寓言。参见 Sussman, Franz Kafka: Geometrician of Metaphor(Madison, WI: Coda Press, 1979), 149。

25. Stanley Corngold, Franz Kafka: the Necessity of Form(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988), 282。

26. 康戈尔德的阅读聚焦于卡夫卡文本中“交错(或反转)”这一修辞格的作用。在他看来,反转是刻画《地洞》中不可控“通道”的中心母题。他以鼹鼠的一段内心独白为例:“威胁我的不仅是外部的敌人。大地的内脏深处亦有敌人。我从未见过它们,但传说谈起过它们,而我对此深信不疑……它们的受害者几乎也未必见过它们;它们来临之时,你只听见它们的爪子在你正下方抓挠……而你已经完了。在这里,‘安慰自己正处自家屋内’这一想法无济于事;相反,不如说是你身在它们的屋子里。”(Kafka, “The Burrow,” 326)可见此段如何颠倒了地洞的“所有权”:领地的主人转而成为被领域化的闯入者。依康戈尔德所言,卡夫卡的“交错” “消解了受害者/敌人、内部/外部、传说/知识等范畴之间的对立,摧毁了自同一项的特异性”(Corngold, Franz Kafka, 125)。文本生成一系列反转,使等式两端的术语再也无法回到对应与等值之中。如同地洞的通道、房间与迷宫,读者被迫循着一条曲折路线,回折、反向、无以为继、返回原处,但从未“简单地”返回起点。如此令人挠头的回路,构成了穿行卡夫卡“人造通道”的经验。

27. 关于“那声音”的诸解:作为存在自我,见 Wilhelm Emrich, Franz Kafka: A Critical Study of His Writings,Sheema Zeben Buehne 译(New York: Ungar, 1968), 215起;作为迫近之他者,见 Politzer, Franz Kafka: Parable and Paradox, 328–330;作为强迫症,见 Walter Sokel, Kafka—Tragik und Ironie: Zur Struktur seiner Kunst(München & Wien: Albert Langen/Georg Müller, 1964), 371–387;作为对孤独的恐惧,见 Heinrich Henel, “‘The Burrow,’ or How to Escape from a Maze,” 载 Franz Kafka,Harold Bloom 编(New York: Chelsea House Publishers, 1986), 121;作为精神疾病,见 Hermann J. Weigand, “Franz Kafka’s ‘The Burrow’: An Analytical Essay,” 载 Franz Kafka: A Collection of Criticism,Leo Hamalian 编(New York: McGraw Hill, 1974), 104;作为堑壕战,见 Wolf Kittler, “Grabenkrieg—Nervenkrieg—Medienkrieg. Franz Kafka und der 1. Weltkrieg,” 载 Armaturen der Sinne,Jochen Hörisch 与 Michael Wetzel 编(München: Wilheml Fink Verlag, 1990), 289–309;作为肺结核,见 Britta Maché, “The Noise in the Burrow: Kafka’s Final Dilemma,” The German Quarterly, 55(4) (1982.11): 526–540;以及 Mark Boulby, “Kafka’s End: A Reassessment of the Burrow,” The German Quarterly, 55(2) (1982.3): 184。关于“肺结核之声”的证据,可参见卡夫卡之友兼遗嘱执行人 Max Brod 于 Beschreibung eines Kampfes: Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlass(Frankfurt: S. Fischer, 1954)之跋,350。但 Brod 的说法常现前后不一,且屡遭卡夫卡学者质疑。

28. Deleuze and Guattari, Kafka: Toward a Minor Literature, 3。

29. 同上,4。

30. 同上,5。

31. 同上,6。

32. 同上。

33. 德勒兹与瓜塔里将其论证奠基于卡夫卡的日记与书信,尤其是他那句著名的“我不懂音乐”。其1911年12月13日日记为“音乐与指意问题”的连结提供了证据:“歌咏协会演勃拉姆斯音乐会。我不懂音乐的本质,在于我不能连贯地享受音乐,它只是偶尔对我发生作用,而且这种作用极少是‘音乐的’。音乐对我的自然作用,是用一堵墙把我圈起;它对我的唯一持续影响,是在这种被圈起的状态下,我与自由时的我不同。”后来,卡夫卡在1920年7月17日给米莲娜的信里,将“不懂音乐”本体化为一种存在样态——“Unmusikalisch-Sein”。德勒兹与瓜塔里对卡夫卡的独到之处,在于他们区分“音乐”与“声音”,从而在考量“声音与声现象”时将卡夫卡的 Unmusikalisch-Sein 转化为一种美德。卡夫卡对声音的敏感素负盛名。参见 Franz Kafka, The Diaries of Franz Kafka 1910–1913,Max Brod 编,Joseph Kresh 译(New York: Schocken Books, 1948), 176;以及 Letters to Milena,Philip Boehm 译(New York: Schocken Books, 1990), 92。

34. Deleuze and Guattari, Kafka: Toward a Minor Literature, 13。

35. 同上。

36. 并且,让我剧透一下德&瓜的书:德勒兹与瓜塔里认为,卡夫卡对德语的使用也是这样(逃离了被领域化语言的指示链条,从音乐与意义中解放出来)。

37. 实际上,被描述为“becoming-molecular”(生成—分子,生成—动物的极端形态)的,是可能发出高音之声的“小家伙们”(并非《地洞》的主人公)。参见 Deleuze and Guattari, Kafka: Toward a Minor Literature, 37。

38. 需注意,正是这些隧道与通道,乃鼹鼠之作。

39. Kafka, Complete Stories, 362。

40. 同上,281。

41. 同上。

42. Wagner, “Beethoven,” 68。

43. 同上。

44. Pliny, Natural History, 10.88。此处引文据 The Natural History of Pliny the Elder, Vol. II,John Bostock 与 H. T. Riley 译(London: Henry G. Bohn, 1855), 547。

45. Alexander Pope, “An Essay on Man,” 载 Poetry and Prose of Alexander Pope,Aubrey Williams 编(Boston: Houghton Mifflin Company, 1969), Epistle I, 211–212。

46. Kafka, Complete Stories, 343。

47. 同上,345。

48. 同上。

49. 同上,347。

50. 同上。

51. 同上,348。

52. 同上,353。

53. 同上。

54. 同上,356。

55. 同上,344、353。

56. Dolar, A Voice and Nothing More, 166, 注3。

57. P. F. Strawson, Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics(Garden City, NY: Anchor Books, 1963), 64。

58. 同上,56–57。

59. 同上,22。

60. 同上。

61. 同上,62。

62. 我使用 spacing 一词,意在援引德里达对 espacement 的用法。德里达将 spacing 描述为:“不仅是空隙,即在两物之间构成的区间(这也是“间隔”一词的通常含义),亦是‘隔开’这一操作,或······搁置一旁的运动······它标志着那从其自身中被搁置出去者,那中断了一切自我同一性的东西。”参见 Jacques Derrida, Positions,Alan Bass 译(Chicago: University of Chicago Press, 1981), 106–107,注42。(译注:中译见《多重立场》第106页注32,紧接着的注34是德氏关于拉康“臭名昭著”的长注,也建议阅读)此意义上,spacing 标记任何基于“在场”而建立的自身触发(auto-affection)或同一性封闭系统之停顿。某物必须与自身“被间隔”,才可能“自身触发”。对德里达而言,spacing显现为与 différance(延异)相关的众多术语之一,它(延异)并非仅指差异,还指某物在其内部同时呈现为时间上的“延期/延宕”与空间上的“划界/区分”。一个典范性的例子出现在《声音与现象》 (Speech and Phenomena)之中:德里达通过对胡塞尔“时间意识”的解读,揭示了胡塞尔自身关于“活的当下”之核心处的 spacing,从而打开了支撑胡塞尔主体性的“自身触发的紧密圈环”。

我在“声源—成因—效应”的语境中使用该术语,旨在论证:幻听之声应当以 spacing 来刻画。幻听之声要求我们将“声源—成因—效应”的关系,同时想作“一体之声”与“声之异部”。“声源—成因—效应”的 spacing 强迫我们承认:幻听之声既不可还原为“三项链条”的综合,亦不可特权任何单一项。幻听之声必须被看作一种恒常的延宕/转介:将“效应”导向某个“被划定却欠定的”声源与/或成因,并再度返回。spacing “既是一个不可还原的外在性的索引,同时又是一个运动、一种移位,一种标示着不可还原的他异性的移位”(Positions, 81)(译注:中译见《多重立场》第90页)。在其欠定性之中,“效应”要求朝向其外在——声源与成因——的运动;而后两者又不足以说明“效应”的成就。这个“既非自律亦非他律”的效应,乃是恒常移位的结果,是三者之间的一场躲猫猫,任何一项自身都不完足。关于“还原”的问题,德里达写道:“间隔也恰恰意味着,将链条还原为其任一环节,或绝对地赋予此环节或彼环节以特权的不可能性”(Positions, 同上)。就幻听之声而言,虽然它不可能被还原为三项之一(无论我所谓“材料主义地还原为‘声源/成因’”,还是“本质主义地还原为‘效应’”),却并不妨碍许多作者尝试此类还原。事实上,这类还原的“猛烈”,或许恰恰证明了 spacing 的运作。在 spacing 的运动中,“符号的解放反过来构成了对在场的欲望”(Of Grammatology, 69)。就幻听“嗓音”而言,嗓音的“解放”就构成了对“在场”的召回要求,在此以两种还原形式——材料与本质——出现。栖居于幻听之声中的那种奇特缺位,尤其在“幻听嗓音”的形式中,既不能通过诉诸“声源/成因”来填补,亦不能将之实体化为“声对象”。下文我将更详尽地讨论诸种还原的尝试。关于 spacing,参见 Positions, 27, 80–81, 91–94, 以及106注42;Speech and Phenomena, 86;“Différance,” 载 Margins of Philosophy,Alan Bass 译(Chicago: University of Chicago Press, 1982), 8, 13;以及 Of Grammatology,I.2、I.3 与 II.3。关于德里达 espacement 的精良阐释,见 Martin Hägglund, Radical Atheism: Derrida and the Time of Life(Stanford, CA: Stanford University Press, 2008), 18–19及通篇。

63. “幻听欠定性”不仅在卡夫卡的叙事内部发挥作用,也在文本的接受中显影。文学批评者对地洞之声所作的大量分歧且不相容的解读,恰可作为该神秘之声对“声源—成因”欠定性的证据。

64. Schaeffer, Traité, 93(着重为原文所加)。

65. Roland Barthes, “Listening,” 247。

66. 希翁关于 acousmêtre 的论述颇丰,但该术语首次提出见 The Voice in Cinema, 17–29。希翁借用舍费尔的“幻听还原”来描述 acousmêtre,依赖的是“画轨/声轨”的差异;但他并未诉诸舍费尔的“本质还原(声对象)”或对“还原式聆听”的辩护。

67. 同上,24。

68. Dolar, A Voice and Nothing More, 67。

69. 同上,70。

70. 同上。

71. Simon Emmerson, Living Electronic Music(London: Ashgate, 2007), 6。

72. 有益的对比参见 Emmerson, Living Electronic Music, 3–14;以及 Joanna Demers, Listening Through the Noise(New York: Oxford University Press, 2010), 29–37。另有基于 J. J. Gibson 的“生态聆听”见解,已被用于幻听之声的研究:Luke Windsor, A Perceptual Approach to the Description and Analysis of Acousmatic Music(博士论文,City University, 1995);以及 Eric Clarke, Ways of Listening。

73. 参见 R. Murray Schafer, The Soundscape;其 LP The Vancouver Soundscape;World Soundscape Project(Sonic Research Studio, Communication Studies Dept., Simon Fraser University, 1974);以及 World Soundscape Project 与 Barry Truax, The World Soundscape Project’s Handbook for Acoustic Ecology(Vancouver, CA: A.R.C. Publications, 1978)。

74. R. Murray Schafer, The Soundscape, 130–131。

75. 同上。谢弗将 keynote 界定为声景中的“锚”或“基底之声”——它不必被有意识地识别,却作为其他声音被注意到的地基。参见 The Soundscape, 9–10及通篇。

76. 同上,90。

77. Adriana Cavarero, For More than One Voice: Toward a Philosophy of Vocal Expression,Paul A. Kottman 译(Stanford, CA: Stanford University Press, 2005)。

78. Jacques Derrida, “Aphorism Countertime,” 载 Acts of Literature,Derek Attridge 编(New York: Routledge, 1992), 423。

79. Cavarero, For More than One Voice, 215。

80. 同上,222。

81. 同上,235、238。

82. Derrida, “Aphorism Countertime,” 423。

83. Italo Calvino, “A King Listens,” 载 Under the Jaguar Sun,William Weaver 译(San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich, 1988)。

84. 同上,38。

85. 同上,44。

86. 同上。

87. 同上,49。

88. 同上,52。

89. 同上,54–55。

90. Cavarero, For More than One Voice, 3。

91. 同上,4。

92. 同上。

93. 同上,7。

94. Calvino, “A King Listens,” 53。

95. Cavarero, For More than One Voice, 8。

96. Calvino, “A King Listens,” 57。

97. 音乐与哲学中的两条“还原”路径,与电影中的“去幻听化”之间存在一种奇特的不对称。反复思量之后,我想不出一个反例:即电影中某个“无身之声”被简单地从其声源/成因处剥离且获得本体上的稳固。或许此路在电影中被封死,因为自有声以来,电影就以“画轨/声轨”的共在为基本前提。是故,目与耳两种感官通道在电影中被迫处于永恒协商,既不能简单分离,也不能相互消解。

98. Chion, The Voice in Cinema, 23–24。

99. 同上,133。

100. Earl J. Hess and Pratibha A. Dabholkar, Singin’ in the Rain: The Making of an American Masterpiece(Lawrence, KS: University of Kansas Press, 2009), 145。

101. 同上。另参见 Singin’ in the Rain, DVD, 2 discs(Warner Home Video, 2002)。影片中,Kathy Selden 为 “The Dancing Cavalier” 对 Lena Lamont 配音并演唱 “Would You?” 的场景里,黛比·雷诺兹的歌声由 Betty Noyes 代唱。

102. Kafka, Complete Stories, 353。

103. 同上,356。

104. Edgar Allan Poe, “The Tell-Tale Heart,” 载 Poetry and Tales(New York: Library of America, 1984), 559。

105. 同上。

106. 同上。

107. Michel Chion, Film: A Sound Art,Claudia Gorbman 译(New York: Columbia University Press, 2009), 453起。

108. John Cage, Silence(Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1961), 8。

109. 将坡引入幻听之声的分析,会引发一个问题:幻听之声与“奇幻文学”这一文类之间有何关系?卡夫卡与坡的故事或可归入此类,正如 Tzvetan Todorov 的经典研究所指出。幻听聆听与“奇幻”之间存在一些颇具暗示的相似与显著的差别。托多罗夫将“奇幻的核心”分析如下:“在一个确乎是我们的世界——我们所熟知的世界,一个没有恶魔、风精或吸血鬼的世界——发生了一件不能用这个熟悉世界的法律来解释的事情。经历此事的人必须在两种可能的解答之间作出抉择:要么他是感觉的幻觉、想象的产物的受害者——而世界的法则依然如故;要么事件确曾发生,且是现实的一体之部分——但现实受我们未知的规律所支配……‘奇幻’占据的,正是这种不确定的时段。一旦我们选定其一,就会从‘奇幻’滑入邻近的文类:‘诡异’或‘神奇’。”幻听之声,正如“奇幻”,也可被描述为“占据一段不确定的持续时间”——一种关于声源的不确定。这不同于“奇幻”对“自然/超自然地位”的不确定。幻听之声并不必然依赖潜在的“超自然声源”——如地洞之声;当然,在某些实践中,人们也会将幻听之声的声源赋予超自然起源——如隐修女的圣歌中“天使之声”。同理,一旦声源被揭示,我们便离开幻听聆听,转入另一种聆听方式(通常为 entendre 或 écouter),如上面对声学研究、哲学与电影的分析所示。托多罗夫还指出,“奇幻”的体验“并不规定‘犹疑者’究竟是读者还是人物”。这亦是卡夫卡与坡作品中幻听之声的特征:读者同样会对叙述者证词的可信度保持怀疑。参见 Tzvetan Todorov, The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre,Richard Howard 译(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1973), 25, 27。