中國高校以「有損國格」開除學生,媒體和社交平台何以成「榮譽謀殺」共謀?

大連工業大學事件與中國輿論場的新趨勢

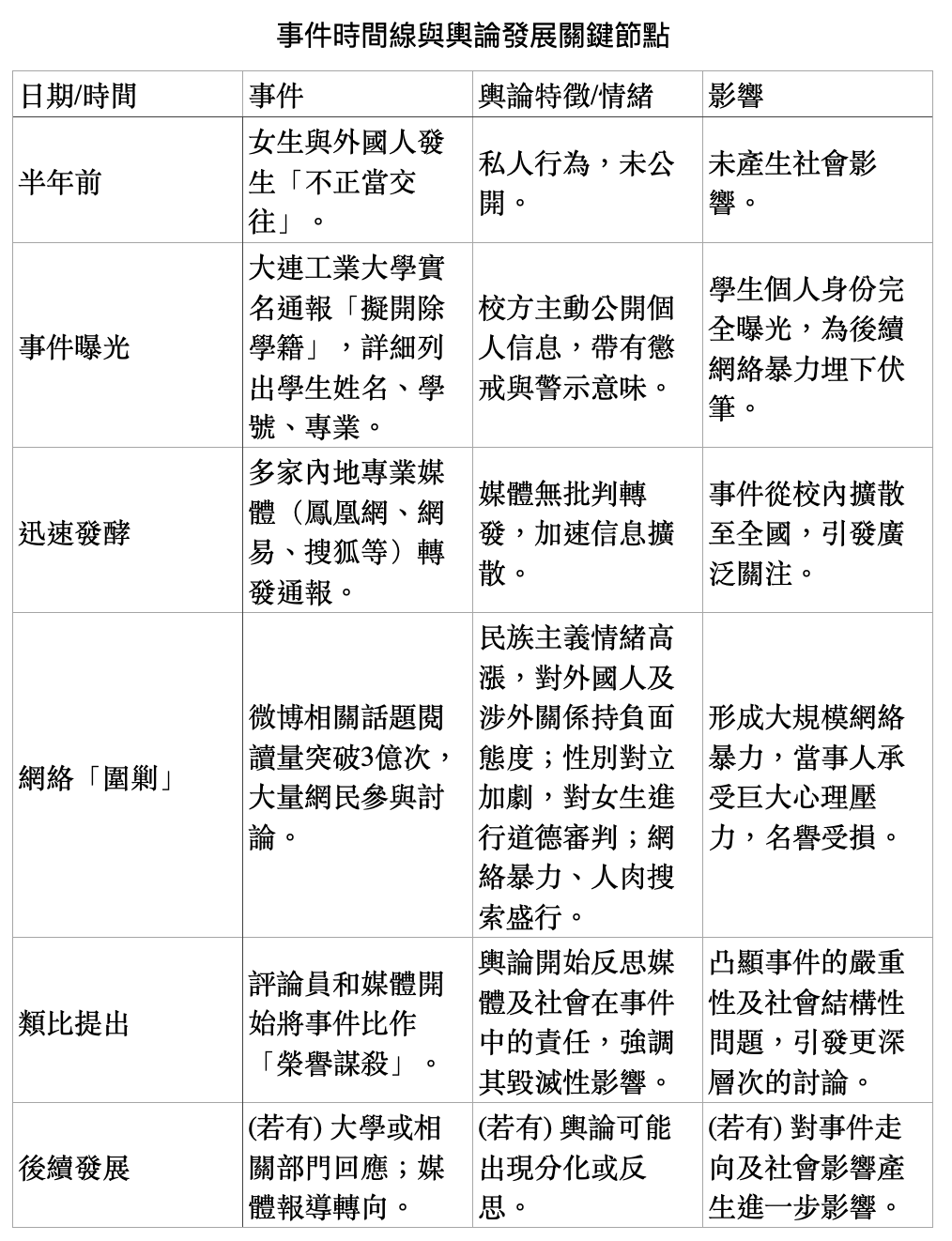

近期,大連工業大學一名在校女生因半年前與外國人發生「不正當交往」,被校方實名通報「擬開除學籍」一事,在中國社會引發軒然大波。這份詳盡列出女生姓名、學號、專業及處分決定的通報,迅速被多家內地媒體轉發,導致相關微博話題的閱讀量在短時間內突破3億次,演變為一場聲勢浩大的網絡「圍剿」。此次事件的顯著特徵在於,與以往多由網民自發情緒驅動的網絡暴力不同,專業媒體也深度參與其中,成為網絡暴力鏈條的關鍵一環。這不僅折射出中國網絡輿論場中長期存在的性別對立和民族主義情緒,更標誌著媒體角色與網絡生態的新趨勢。

這起事件的核心,在於大學處分學生的依據——「有損國格」這一模糊概念的合法性、合理性及其在法律和人權層面的爭議。同時,專業媒體和社交平台在此次事件中,如何從信息傳播者轉變為「榮譽謀殺」的共謀。「榮譽謀殺」這一類比在中國語境下的適用性、警示意義,及其對個人名譽、社會生存乃至整體社會倫理的毀滅性影響。

此次事件中,大學實施的「實名通報」方式,將學生的個人詳細資訊公之於眾,使得其身份在網絡上完全暴露。這種做法,表面上似乎是行政程序的透明化,但實際上卻將內部紀律處分轉變為公開羞辱的行為。大學選擇釋出如此敏感的個人資訊,並非為了對學生負責或改進內部治理,而是可能旨在向廣大公眾傳達其道德上的正確性和決斷力,甚至利用公眾的憤怒來合理化其行為或遏制類似的舉動。這使得原本應是內部處理的紀律問題,變相成為一場由網絡群體進行的公開審判。這種現象揭示了一個系統性問題:在當前的政治或道德氛圍下,機構可能濫用或誤用正式程序,將個體曝光於公眾譴責之下,從而模糊了行政紀律與公開懲罰之間的界限,對個人隱私、正當程序及個體在制度框架內的保護構成了嚴峻挑戰。

此外,大學的內部通報被多家內地媒體迅速且廣泛地轉發,超出了大學內部的範圍。這種未經批判的傳播方式,顯示出機構行為與媒體報導之間缺乏足夠的批判距離,甚至存在一種共生關係。媒體並未獨立調查大學處分的依據,也未對公開個人資訊的合法性與倫理進行質疑,反而充當了資訊的傳播管道。這種不加批判的放大作用,使得大學的敘事得以迅速合法化,並加速了公眾輿論的形成,往往導致輿論傾向於統一的、譴責性的立場,繞過了新聞業應有的審查機制。這表明,在當前的媒體環境中,官方或半官方的聲明(如大學的紀律通報)在報導時缺乏足夠的新聞專業主義審視,尤其當這些聲明與盛行的民族主義或道德主義情緒相符時。這凸顯了機構如何透過策略性地釋出資訊來設定公共討論的議程,而媒體無論是有意或無意,都可能成為這一議程的延伸,助長了回音室效應,而非促進批判性辯論或提供多元視角。

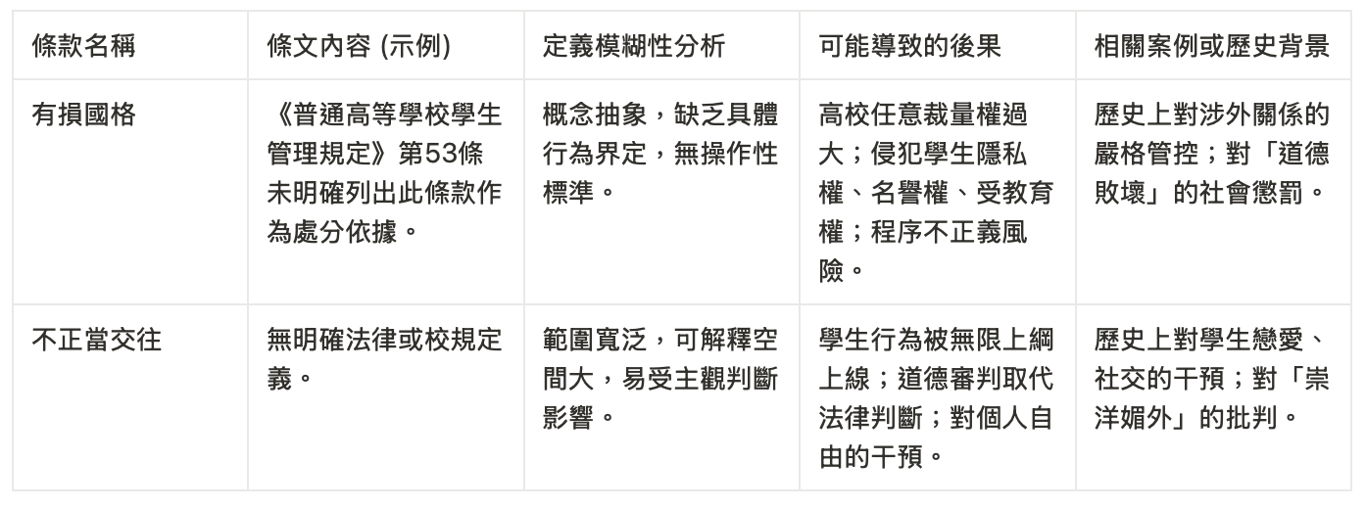

「有損國格」:高校處分學生的模糊地帶

本案中,大連工業大學對該女生的處分依據是其「不正當交往」行為被認定為「有損國格」。然而,「有損國格」是一個高度抽象、極其模糊且缺乏明確法律界定的概念,這使其在實際應用中極易被濫用,成為一個「口袋罪」。儘管《普通高等學校學生管理規定》第53條規定了學生若有「違法、違規、違紀行為」學校可給予處分,但「有損國格」並非該規定中明確列出的具體處分依據。這表明校方的處分缺乏直接的上位法支持。同樣,「不正當交往」本身也缺乏清晰的法律或道德界定,其涵蓋範圍從個人道德爭議到潛在非法行為均可被解釋,這為高校在解釋和應用時提供了過大的自由裁量空間,導致處分標準可能因時因地、因政治氛圍和社會情緒而異。

法律、程序和人權層面的爭議

此次處分在法律、程序和人權層面引發了多重爭議。從法律層面看,校方處分依據的合法性存疑。這種模糊的指控是否符合中國《教育法》、《高等教育法》等上位法的原則,特別是「罪刑法定」原則的精神,即行為的違法性必須有明確的法律條文支撐。缺乏明確的法律依據,使得高校的處罰行為帶有行政權力濫用的風險。

在程序層面,處分過程的公開透明度及對學生正當程序權利的保障受到質疑。通報中直接指出「擬開除學籍」,而非經過完整的聽證、申辯和申訴程序,可能存在程序不正義。學生是否有機會為自己辯護,其申訴權利是否得到充分尊重,這些都是衡量程序正義的關鍵。

從人權層面而言,實名通報本身是對學生個人隱私權的嚴重侵犯,並直接導致了後續的網絡暴力,對其名譽權造成了毀滅性打擊。此外,開除學籍直接剝奪了學生的受教育權。在強大的民族主義情緒和集體主義壓力下,個人隱私權、名譽權、受教育權等基本人權得不到有效保障。值得注意的是,類似「與外國人交往」引發的爭議在中國高校並非首次,歷史上對涉外關係的處理往往帶有強烈的政治和意識形態色彩。然而,此次事件的處罰力度之重、網絡反應之劇烈,顯示出當前社會語境下,民族主義情緒和對個人私領域的道德審判達到了前所未有的程度。

「有損國格」一詞的重複出現,並被用作開除學籍等嚴厲懲罰的依據,其模糊性並非偶然的法律疏漏,而可能是一種策略性的設計。通過保持「國格」定義的模糊性,國家及其控制下的機構(如大學)得以在任何時候對被視為不良的行為進行最大程度的自由裁量和懲罰,特別是那些挑戰現行政治或社會規範、或引發負面公眾關注的行為。這種模糊性使得大學無需具體法律依據,即可將其紀律處分與更廣泛的民族主義或道德主義運動相結合。這種固有的模糊性,對學生在個人生活,特別是跨文化交流方面,產生了強大的「寒蟬效應」,促使他們進行自我審查,以避免潛在的「有損國格」指控。這揭示了法律和程序上的漏洞(或刻意省略)如何被利用,以在教育機構內部強制執行意識形態的一致性和社會控制。它凸顯了現代法律原則(如法治和明確的罪行定義)與傳統或專制治理模式之間的基本張力,後者往往通過模糊的道德或愛國主義訴求,將集體或國家利益置於個人權利之上。

此次大學對一名學生因「不正當交往」而進行實名通報並擬開除學籍的行動,其嚴厲程度和公開性對於一件私人事務而言,顯得異常。這種嚴厲性暗示著大學內部有強烈的動機,或者更可能的是,受到了外部的巨大壓力,促使其採取如此激烈且公開的措施。儘管大學擁有一定的自主權,但它們在中國高度政治化和民族主義的環境中運作。懲罰的極端性質,加上模糊的「有損國格」指控,表明大學可能是在回應來自上級部門(如教育部、黨委)的實際或感知到的壓力,或者試圖預先平息民族主義的公眾情緒。在一個強調「政治正確」、「愛國主義教育」和民族主義狂熱的氛圍中,大學可能感到被迫對被視為偏差的行為採取極端措施,特別是涉及外國元素的行為,以表明其忠誠度並避免來自上級或公眾的批評或審查。這使得大學容易成為更廣泛國家意識形態運動的工具。此案不僅僅是一個大學的決定,它反映了中國大學治理的廣闊圖景,在這種圖景中,「自主權」往往是有條件的,並受制於政治指令和社會壓力。它暴露了當機構在面對感知到的外部威脅或內部道德恐慌時,如何犧牲個人權利,以優先展示意識形態的一致性或維護社會秩序。這種動態從根本上損害了大學的學術獨立性和人文使命,將其變成了意識形態執行的場所,而非智力探索和個人發展的中心。

網絡「圍剿」:性別、民族主義與輿論的失控

大連工業大學事件的網絡發酵,深刻揭示了中國網絡輿論場中性別對立與民族主義情緒的交織與激化。當事女生與外國人交往的行為,在網絡輿論中被迅速放大並被賦予了強烈的道德判斷。她被指責為「不潔」、「崇洋媚外」,引發了針對女性道德貞潔和性自主權的嚴苛審判。這種審判根植於中國社會深層的父權觀念和對女性身體與行為的傳統規訓。

同時,「與外國人交往」的行為被無限上綱上線到「有損國格」的高度,激發了強烈的排外情緒和民族主義狂熱。這種情緒將個人的私領域行為與國家榮譽、民族尊嚴緊密捆綁,將涉外關係,特別是女性與外國人的關係,視為對國家安全或民族純潔性的威脅。在中國語境下,女性與外國人交往的行為,尤其當其被貼上「不正當」標籤時,常被民族主義者視為「背叛民族」、「出賣國格」的行為。性別歧視與民族主義在此形成惡性疊加,導致當事女生不僅面臨學籍處分,更承受了來自社會輿論的雙重道德和政治打擊,使其成為眾矢之的。鑒於事件對當事女生名譽和社會生存造成的毀滅性影響,許多評論員和媒體將此事件比作「榮譽謀殺」。這一類比強調了社會輿論、大學處罰甚至媒體在此過程中扮演的「共謀」角色,而非單純的網絡暴力,揭示了其深層的社會結構性問題。

此次事件從大學紀律處分迅速升級為一場涉及民族主義和性別議題的「網絡圍剿」,閱讀量超過3億次,遠超其初始範圍。這種迅速而強烈的升級表明,該事件成為了中國社會中一個預先存在的「道德恐慌」的便捷觸發點。通過將學生的行為定性為威脅「國家尊嚴」(利用民族主義情緒)並譴責其「不正當交往」(強化父權制對女性性行為的控制),該事件有效地動員並合法化了主導的意識形態敘事。這個過程具有多重功能:它轉移了對更深層次社會問題的注意力,將公眾的不滿引導向一個容易識別的「他者」(學生、外國人),並通過共同的道德憤怒和民族主義狂熱來鞏固集體認同感。這是一種通過排斥和譴責實現社會凝聚的機制。它揭示了道德恐慌,通常由模糊的指控煽動並由社交媒體放大,如何被策略性或無意地利用來強化國家認可的意識形態(如民族主義、傳統道德),壓制異議,並轉移對治理失敗或內部矛盾的注意力。這凸顯了個體在這些宏大意識形態鬥爭中成為象徵性目標的深層脆弱性,他們成為社會順從的警示案例。

大學的「實名通報」被專業媒體立即放大,導致了一場大規模的、看似自發的網絡「圍剿」。公眾反應表現出強烈的民族主義和性別歧視元素。這表明官方行動和媒體的放大直接助長了廣泛的公眾憤怒和網絡暴力,而這些暴力隨後自行發展。儘管中國政府積極推動民族主義作為一種統一意識形態,但此次「網絡圍剿」展示了一種強大且往往無法控制的自發性私刑。國家對民族主義的培養(例如,通過「有損國格」之類的言論)為公眾憤怒創造了肥沃的土壤。當類似事件發生時,官方的譴責(大學通報)作為一個強有力的信號,釋放了網民中預先存在的民族主義和道德主義情緒。這種公眾熱情反過來可能對機構(如大學)施加巨大壓力,迫使其採取更嚴厲的行動,因為它們擔心如果表現出寬大處理會引發公眾反彈。這形成了一個危險的反饋循環,國家意識形態賦予了公眾私刑權力,而公眾私刑又進一步合法化並要求更多的國家干預或順從。國家從這種「自下而上」的意識形態執行中獲益,但也面臨著對私刑強度和目標失去控制的風險,可能導致意想不到的後果。這說明了威權媒體環境中複雜而危險的動態:國家培養某些意識形態,這些意識形態在特定事件觸發下,可能導致自組織的、具攻擊性的網絡行為。這種「受控混亂」有助於執行社會規範和政治一致性,但也對國家控制構成重大挑戰,如果私刑針對非預期目標或升級到無法控制的程度。它強調了利用公眾情緒進行意識形態控制與維持絕對穩定之間的微妙平衡,這種平衡往往以犧牲個人權利和社會和諧為代價。

中國網絡輿論場的特點與失控風險

中國網絡輿論場具有高度情緒化和極化的傾向,理性、多元的討論空間往往被極端言論所擠壓。網民容易被煽動性信息裹挾,形成集體情緒。官方對網絡輿論的審查和引導機制,雖然旨在維護社會穩定,但在特定議題(如民族主義、社會道德)上,有時可能導致情緒失控,甚至產生「反噬」效應,即官方允許或鼓勵的民族主義情緒最終反過來對個人造成巨大傷害。

網絡平台為匿名攻擊、人肉搜索和集體「獵巫」提供了前所未有的便利。一旦個人信息被曝光,受害者在面對海量網絡暴力時幾乎無力反抗,其個人生活和職業發展都可能被徹底摧毀。微博等社交媒體平台已成為中國公共事件發酵和輿論形成的主要場域。其快速傳播、病毒式擴散和情緒放大效應,使得網絡暴力規模空前,對個人和社會的負面影響日益凸顯。社交媒體的算法推薦機制往往導致用戶傾向於接觸和強化自身觀點的信息,進一步加劇了觀點的極化和社會的分裂,形成「信息繭房」與「回音室效應」。

媒體與社交平台:從報導者到「榮譽謀殺」共謀

在此次網絡暴力中,專業媒體的角色轉變與責任缺失令人深思。多家內地專業媒體,包括鳳凰網、網易、搜狐等主流門戶網站,直接轉發了包含學生個人詳細信息的實名通報。這種行為使得原本可能僅限於校內的處分通知,迅速擴散至全國乃至全球範圍,成為信息擴散的關鍵環節,直接導致了學生個人隱私的嚴重洩露。媒體在轉發和報導過程中,未能對大學處分的合法性、合理性進行獨立核實或批判性審視。它們沒有質疑「有損國格」這一模糊概念的法律依據,也沒有探究處分程序的正當性,反而選擇助推了大學的官方敘事和網絡上已然形成的情緒化導向。

為追求流量和點擊量,部分媒體選擇迎合網絡上高漲的民族主義和性別對立情緒,使用煽動性標題和內容,甚至對事件進行誇大或偏頗的報導,進一步加劇了網絡暴力的烈度。媒體未能履行其作為公共守望者的基本職責,未能堅守保護個人隱私、避免煽動仇恨、平衡報導等基本新聞倫理原則。它們的行為從客觀報導轉變為情緒推手,實質上成為了網絡暴力的「幫兇」,嚴重損害了媒體的公信力。媒體的這種行為,導致當事女生不僅面臨學籍處分,更承受了社會性死亡的巨大壓力,其名譽、心理健康和未來發展受到毀滅性打擊。這種對個人社會生存的集體性毀滅,正是「榮譽謀殺」類比的深層體現,媒體在其中扮演了不可推卸的共謀角色。

專業媒體在事件中充當了大學通報的「轉發者」,並顯著助長了「網絡圍剿」,同時被批評缺乏批判性審查並「迎合情緒」。這直接說明媒體並未扮演獨立的監督者或平衡資訊的提供者,而是成為大學敘事和公眾憤怒的無批判放大器。在競爭激烈且常受商業驅動的媒體環境中(即使是中國的官方媒體也面臨吸引受眾的商業壓力),追求流量、點擊量和參與度成為首要目標。當事件與民族主義和道德審判等流行且情緒化的敘事相符時,它就成為了吸引受眾的「金礦」。在這種情況下,基本的新聞倫理(如隱私保護、事實核查、平衡報導、避免煽動性)往往為了商業利益而被犧牲。在對機構或敏感話題進行批判性報導可能存在政治風險的環境中,無批判地放大官方敘事或流行情緒成為一條更安全、更有利可圖的道路。這揭示了媒體生態系統中的一個系統性脆弱點,即商業動機與政治壓力(或自我審查)相結合時,可能導致新聞職責的嚴重失職。它將媒體從潛在的公共服務轉變為大規模情緒動員的工具,有效地成為社會危害的「共謀」,正如「榮譽謀殺」類比所強烈暗示的那樣。這損害了公眾對媒體機構的信任,並侵蝕了健康、知情的公共領域的基礎,而這正是理性討論和社會進步所必需的。

社交平台的信息傳播與責任挑戰

微博、微信等中國主流社交平台具有極強的信息傳播速度和廣度,使得包含學生個人信息的實名通報在極短時間內病毒式擴散,形成難以控制的局面。社交平台的算法機制傾向於推送高互動、高情緒化的內容,這無形中加劇了極端言論的傳播和網絡情緒的極化。用戶在「信息繭房」中更容易接觸到與自己觀點相似的內容,從而強化既有偏見,形成「回音室效應」,使得理性討論難以進行。儘管中國推廣網絡實名制,但網絡上的匿名性或難以追溯性仍為攻擊者提供了保護傘,降低了實施網絡暴力的成本,使得對施暴者的追責變得困難重重。

社交平台在內容審核、用戶管理和個人隱私保護方面存在明顯不足。未能有效遏制網絡暴力、人肉搜索和個人信息洩露,對用戶造成的傷害負有不可推卸的責任。社交媒體在中國公共事件中扮演的角色日益重要,其在輿論監督和信息傳播方面的積極作用不容忽視。然而,其帶來的負面效應,如網絡暴力、謠言傳播、情緒化審判等,也日益凸顯,對社會穩定和個人權益構成嚴峻挑戰。

社交平台被公認為是資訊和情緒的強大放大器。它們也受到國家嚴格的審查和控制。然而,儘管有這種控制,它們在遏制大規模網絡暴力和隱私洩露方面顯然未能奏效。這表明國家對網絡內容的控制能力與平台在保護用戶免受傷害方面的實際效能之間存在脫節。中國政府對網絡內容實施嚴格而普遍的控制,主要目的是壓制異議、維護政治穩定並推廣其意識形態敘事。然而,這種控制往往是選擇性的。儘管平台會迅速刪除政治敏感內容或批評政府的內容,但它們可能不太積極,甚至被默許或鼓勵容忍或放大民族主義或道德主義的網絡暴力,特別是當這些內容與國家認可的敘事相符或針對被視為「不良」或「異端」的個體(如本案中的學生)時。事實上,允許這種「自發」的網絡羞辱可以被視為一種有用且低成本的社會控制工具,無需國家直接干預即可強制執行一致性。這產生了一個悖論:國家要求對數字領域的絕對控制,卻默許或甚至鼓勵某些形式的失控網絡行為,這些行為服務於其更廣泛的意識形態目標,而平台在持續的壓力下,優先考慮政治合規性而非用戶保護。這凸顯了威權國家互聯網治理的複雜且往往矛盾的性質。國家選擇性地執行審查制度以及對某些類型網絡私刑的容忍,創造了一個平台被激勵遵守政治指令而非維護普遍倫理標準(如隱私、免受騷擾和用戶安全)的環境。這最終損害了用戶安全、言論自由以及真正開放和建設性的數字公共領域的潛力,將其變成了一個個人容易受到集體數字懲罰的戰場。

制度與社會的反思:個案背後的深層問題

大連工業大學事件不僅是一個孤立的個案,更是中國高校管理、個人權利保護與社會意識形態深層衝突的縮影。

大學自主權與外部壓力的博弈

中國高校不僅是教育機構,更是黨和國家意識形態傳播、青年思想政治教育的重要陣地。其所謂的「自主權」在很大程度上受限於政治正確和國家安全考量,必須服從黨的領導和國家大局。大學在處理涉外、敏感事件時,面臨來自政府(教育部、黨委)、社會輿論(特別是高漲的民族主義情緒和網絡暴力)的雙重巨大壓力。這種壓力迫使高校在處置此類事件時傾向於採取「從嚴從重」的態度,以避免被指責為「不夠愛國」或「管理不力」。在不確定或敏感問題上,高校管理層往往會採取保守甚至極端的處置方式,以示政治忠誠和「正確」立場,這種「寧左勿右」的思維模式導致了對學生權益的犧牲。在這種強大的外部壓力下,學術自由和學生個人權利(如隱私權、受教育權)往往被犧牲。大學未能成為保護學生權益的堅實堡壘,反而成為執行外部指令、維護「大局」的工具。

學生因與外國人「不正當交往」被指控「有損國格」而受到嚴厲處分,這項指控模糊且未經明確定義。這起事件及其嚴峻後果,向中國各地其他學生和教職員工傳達了非常強烈而明確的訊息。這種「有損國格」指控的模糊性,加上極端且公開放大的懲罰,產生了普遍的「寒蟬效應」。學生,特別是那些參與跨文化交流、表達非主流觀點,或僅僅是個人生活可能偏離被認為「正確」規範的人,現在將會敏銳地意識到潛在的嚴重且不成比例的後果。這阻礙了大學環境中的獨立思考、批判性探究和多元個人關係(尤其是涉及外國人的關係)。它促使個人進行自我審查並嚴格遵守規範,以避免成為下一個機構或公眾譴責的目標。這直接影響了學術生活的活力以及開放、具有全球意識的公民的培養。此案不僅是對「不正當交往」的有力威懾,更是對任何可能被解釋為偏離愛國主義或道德「正確」規範的行為的警告。它標誌著對教育機構意識形態控制的收緊,將它們從批判性思維和智力探索的中心轉變為意識形態灌輸和社會控制的場所,從而阻礙了中國實現培養創新、國際化和真正具有競爭力的知識型經濟的既定目標。

個人權利保護與集體主義、國家主義意識形態的衝突

中國社會長期以來強調集體利益、國家利益高於個人利益的價值觀。在這種語境下,個人行為一旦被認為有損集體或國家,便會受到嚴厲譴責和懲罰。「有損國格」這一模糊概念的濫用,將個人私領域行為無限上綱上線至國家尊嚴層面,模糊了公私界限。這種擴大化的解釋使得任何被認為「不符合國家形象」的個人行為都可能被視為對國家的冒犯。在強大的民族主義情緒和集體主義壓力下,個人隱私權、名譽權、受教育權等基本人權得不到有效保障。當個人與「國家榮譽」發生衝突時,個人權利往往被輕視甚至踐踏。對於與主流價值觀或民族主義敘事不符的行為(如與外國人交往),社會表現出強烈的排斥、道德審判和懲罰傾向,這反映了社會對多元化和個體選擇的不寬容。

「榮譽謀殺」一詞被評論員和用戶查詢本身用來描述此次事件。這是一個具有挑釁性和強烈意味的類比。這個類比遠不止於網絡羞辱;它暗示著對個人名譽、社會地位和未來前景的社會性死刑,其終結性和毀滅性影響堪比肉體死亡。傳統上,「榮譽謀殺」與父權社會懲罰女性的性越軌行為以恢復家族榮譽有關。然而,在此處,它被應用於一項由國家支持的紀律行動,並由主流媒體和部分公眾放大。這表明被捍衛的「榮譽」不僅僅是家族榮譽,更是國家榮譽,而「兇手」不僅僅是個人,而是一個由大學(制度權威)、媒體(信息把關者和放大器)和部分公眾(道德私刑者)組成的集體實體。它暗示了傳統父權控制、現代民族主義和國家權力之間危險的融合,在這種融合中,個人的「榮譽」(或其缺乏,由集體定義)被認為比其基本權利、福祉或法律保護更重要。「共謀」方面凸顯了責任在各個社會參與者之間的擴散,使其成為一個系統性問題,而非僅僅是個人惡意。這個強有力的類比是對中國人權和法治現狀的嚴厲批判。它表明,當集體榮譽(無論是國家榮譽還是道德榮譽)被置於個人尊嚴、正當程序和法律保護之上時,結果可能是一種「社會處決」,其破壞性不亞於肉體暴力。它質疑了這樣一個社會的根本結構:在維護模糊的民族主義或道德原則的幌子下,機構、媒體和公眾情緒可以勾結起來摧毀一個人的生命,最終損害了正義和人類尊嚴的原則。

中國社會在性別平等、言論自由與法治建設方面的挑戰

事件中對女性的道德審判和網絡暴力,深刻反映了中國社會深層次的性別不平等問題,尤其是在女性性自主權和涉外關係方面。女性在社會道德規範中承受著比男性更嚴苛的審視和懲罰。網絡輿論的極化、「獵巫」現象以及官方對言論的審查和引導,共同壓縮了理性、多元的公共討論空間。異見者或持不同觀點者容易遭受集體攻擊,導致「寒蟬效應」。「有損國格」的模糊性、程序正義的缺失、個人權利保護的薄弱,都暴露出中國法治建設在具體實踐層面的不足。法律未能有效約束公權力,也未能充分保護公民基本權利,使得「人治」的影響力仍大於「法治」。

大連工業大學事件是中國高校管理、媒體倫理、網絡輿論生態以及個人權利保護面臨嚴峻挑戰的一個縮影。它揭示了在強民族主義和父權意識形態下,個人權利極易被犧牲的現實。「有損國格」這一模糊且缺乏法律依據的處分標準,為公權力濫用提供了巨大空間,嚴重侵蝕了法治精神和程序正義。專業媒體和社交平台在追求流量和迎合情緒的過程中,未能堅守新聞倫理和平台責任,反而淪為網絡暴力的放大器和「榮譽謀殺」的共謀,對當事女生造成了毀滅性的社會性死亡。性別對立與民族主義的交織,使得女性在涉外關係等敏感議題上承受著雙重審判,其個人自由和尊嚴受到嚴重侵犯。此事件不僅對當事女生的個人命運造成了無法彌補的傷害,也對整個社會發出了「寒蟬效應」的警示,可能導致年輕一代在思想、言論和個人交往上趨於保守和自我審查。

大連工業大學事件並非由單一行為者造成,而是涉及大學、專業媒體的放大作用以及社交媒體用戶的廣泛參與之間複雜的相互作用。由於問題是多方面的和系統性的,沒有單一實體負有全部責任,因此,任何僅針對單一行為者的解決方案或建議都不足以防止類似悲劇再次發生。該事件是相互關聯的系統性脆弱點的症狀:模糊的法律框架、制度壓力(政治和社會)、媒體商業化凌駕於倫理之上,以及一個不穩定且往往不受管理的在線公共領域。解決如此複雜的問題需要所有相關方協調一致並持續努力。大學需要改革其紀律處分實踐並維護學生權利;媒體需要重新承諾新聞倫理;社交平台需要加強治理和用戶保護;公眾需要培養批判性思維和同理心。一個領域的失敗可能損害其他領域的進展,形成一個脆弱鏈條,導致此類事件重演並升級。這表明,在數字時代,特別是在國家控制嚴格和民族主義盛行的背景下,有效的治理需要一種整體和綜合的策略。這不僅僅是關於規範一個行為者,而是要建立一個所有利益相關者共同理解、重視和維護制衡、倫理原則和個人權利的整個生態系統。這種協作方法對於建立一個更具韌性、公正和人道的社會至關重要。

雖然在短期內似乎維護了「國家尊嚴」或集體道德,但此類行動如果持續或常態化,從長遠來看將從根本上侵蝕一個穩定、創新和受人尊重的社會的基礎。通過為模糊的民族主義或道德原因而犧牲個人權利、程序正義、學術自由和開放討論,中國冒著疏遠其有才華的年輕人、扼殺創造力和批判性思維、損害其法律體系公信力以及損害其作為一個現代、尊重權利的國際聲譽的風險。一個以國家榮譽為藉口懲罰個人選擇的社會,不太可能吸引頂尖的全球人才,培養真正的知識探索,或建立基於普世價值的真正軟實力。在這種背景下,「榮譽謀殺」的類比不僅是對個人悲劇的有力警告,更是對一個國家未來活力和全球地位可能造成的自我傷害和系統性損害的警告。這強調了中國發展軌跡中的一個關鍵張力:追求國家實力與自豪(通常通過強硬的民族主義)與對健全個人權利、法治和充滿活力的公民社會的基本需求之間的矛盾。大連工業大學事件是一個嚴峻的提醒,為了前者而忽視後者可能導致內部脆弱性、社會不公,並最終導致一個韌性較差、創新能力較弱、受人尊敬程度較低的國家。