女性电影评论|《鸟》:酷儿生态主义抒情寓言|《环球银幕》

原文发表于《环球银幕》2025年第2期。

电影《鸟》(Bird),是一则酷儿生态主义抒情寓言。

它出自英国导演安德里亚·阿诺德(Andrea Arnold)之手。这位以刻画边缘群体及女性成长著称的导演,在该片中继续将镜头对准了她执迷的家庭空间与自然系统,讲述了一位12岁女孩贝莉(Bailey)的青春探索奇遇。

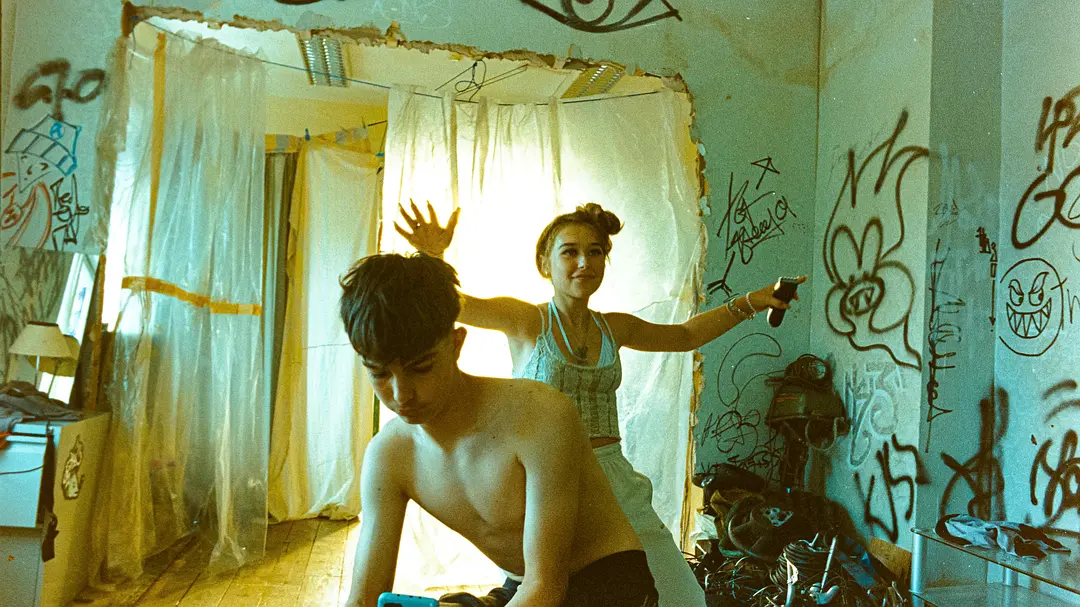

故事发生于英国肯特郡。一间破旧公寓,尽是涂鸦、烟头、酒瓶和吵闹的音乐,却没有一张像样的床。这就是贝莉失序的“家”。她和暴躁的父亲、冷漠的异母哥哥一同住在这里。贫困、暴力和孤独,是萦绕这座公寓和贝莉生活的关键词。

与之相对的,是作为开放性空间的田野与大海。海鸥、乌鸦、群鸟在这里驶过,贝莉游荡的身影和草、风、虫子、马并列。

她喜欢拿手机记录这一切,透过她拍摄的竖屏影像,我们看见她与自然万物间形成了亲密同盟,在沉闷生活中得以喘息。而在导演手持16mm胶片的自然主义拍摄手法下,不断行走和捕捉外物的她,亦显得迷茫不安。

阿诺德也首次在作品中尝试运用超现实手法——贝莉在田野中遇到了渴望变成鸟的神秘人伯德(Bird)。两人有相似的处境,既饱受家庭破碎之苦,也都在艰难的自我探索中。于是随着影片中家庭、社区矛盾的爆发,两人也开始互相陪伴和温暖。在影片最后二十分钟,他真的变形成一只鸟,从天外飞来帮当时窘迫的贝莉抵挡了危险。

这寓意着贝莉的一种渴望,即超越身体和身份限制,抵达与自然的“共生”与“流动”。也在现实的意义上,标志着导演对于成长的残酷态度——既要成为自己,也必然要脱离自己。所以,影片的最后,贝莉也走向妥协,在父亲的婚礼上“融入”了这个家庭。

和阿诺德的前作类似,贯穿全片散文叙事的还有关于女性身体的种种。例如贝莉的月经初潮、14岁少女早孕、二婚的母亲被家暴等,表现了女性与自然的亲近及社会对女性的压迫。而伯德作为一个象征性的角色,他的身体模糊了人类与自然、性别与身份的界限,是酷儿生态主义理念的化身。

伯德与贝莉之间的情感联结,也展现了一种非线性、非规范但充满治愈意义的关系模式。导演也用他们和自然的互动,重塑了影片试图指控的传统父权制家庭、霸权式性缘关系以及底层互害生态,延续了她一贯的反叛精神,予人冲破枷锁的力量。

于是在这部兼具社会现实与诗意幻想的佳作中,观众也总能清晰感知到一种十分当代的情绪,即绝望与希望同时存在。