談契訶夫的寫作態度

十九世紀享譽盛名的作家格裡高樂維奇(Dmitry V.Grigorovich)寫的信,徹底使契訶夫重拾了原已失落多時的自尊心,信中勸勉他說嚴肅作品中必須有一種時間的觀念和思維的深度。顯然,這封信對契訶夫以後的寫作有很大的影響。

論輩份,格裡高樂維奇是契訶夫的前輩。他原本不認識契訶夫,當他讀了契訶夫作品後,即寫信給契訶夫,稱讚他是當代的傑出作家。這對初出茅廬的契訶夫而言,勵志有如上帝之手扶持,鼓舞著他。因此,契訶夫帶著激動的心情,向格裡高樂維奇訴說寫作的態度。

莫斯科有一個所謂的「文學界」圍繞在契訶夫的身邊,這裡充斥著有才能的作家,老老少少,各種各樣美其名的寫作人。大家每個星期在一個飯館裡聚會一次,胡說八道,並不在意契訶夫在他們面前唸一小段格裡高樂維奇寫給他的信。當時年僅廿六歲的他,第一次斗膽誠摯的向對方表示他沒有尊重過自己的才華,但又覺得個人是有才華的,矛盾的心態致使個人對寫作漫不經心,覺得寫作本身無足輕重,沒有成就感。加上契訶夫在生活上不如意,使得他懷疑自己,看不起自己。以為凡是跟他接近的人都帶著點鄙夷的態度看待他的寫作。甚至有人一直不停的用關切的態度勸他不要為了亂寫些文章,而丟掉醫生的工作。從報館對他文稿的冷淡,甚至身邊認識二十幾個從事寫作的人開始,他已然不記得有誰讀過自己的作品或把他看做藝術家,一連串的失意令他對寫作產生懷疑。

誠然,契訶夫承認自己最初寫小說,就好像新聞記者寫火災的消息一樣,信手寫來,不太構思故事情節,也完全沒有考慮到讀者的需要。他最初寫作的方法是不在一篇小說裡完整的交代人物的形象和場景,反而將它們珍藏起來。由於作品沒有收到報館的青睞,結果被新時代的主編蘇瓦林寫信要求他按照時代所需,迎合那種奉命而寫的作品。

可以說,格裡高樂維奇的信,徹底改變了契訶夫的寫作態度,他開始琢磨寫作的形式與內容。下面以短篇小說《萬卡》為例,從敘事角度分析契訶夫如何運用平凡人物與生活的描寫,揭露人生與社會的深層意義。

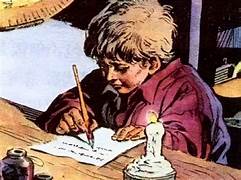

《萬卡》寫於1886年,敘述沙皇時代受剝削與壓迫的九歲童工萬卡的悲慘生活。契訶夫「用一雙冷靜探索人類靈魂和社會本質的藝術家的明澈眼睛」,將萬卡受盡欺凌的形象,刻劃得栩栩如生。小說開首以萬卡的視角,記敘當童工三個月來的苦難。作者以第三人稱方式描繪萬卡趁鞋匠阿里亞興夫婦和店舖員工都不在的時候,從櫃子裡拿出一小瓶墨水和一技筆尖生鏽的鋼筆,然後撫平一張揉皺的白紙,準備寫信給爺爺,請求他到來把他接走。

小說沒有複雜的情節,由頭到尾透過萬卡一面寫信一面交待自己的遭遇:身為女傭的母親去世後→萬卡開始童工的生活→捱夜照顧小主人不周→受毒打吃不飽。故事推進過程中出現的人物形象,如描寫萬卡「戰戰兢兢的回頭看了好幾次門口和窗戶。……他把紙鋪在一張凳子上,自己就趴在凳子前。」提心吊膽,不敢越雷池一步的艱難處境。再如描寫爺爺,是個「瘦小、身水非常矯健的小老頭,約六十五歲,臉上老是掛著笑容,眼神朦朧」。喜歡吸鼻煙,閒時以調侃女僕或廚娘為樂事的粗獷老人形象,勾劃得微妙細緻。

契訶夫在塑造人物性格時,將背景和情節與人物捆綁在一起。小說背景除了透過萬卡說的莫斯科這個有錢人聚居,人性冷漠、經濟富裕的大城市之外,主要還在於萬卡夢想回到充滿人情味、野趣自由的村莊。這裡的自然環境,是屬於精神領域(countries of the mind),基本符合羅蘭‧巴特主張,只有把背景作為典範的(易讀)敘事的功能,才是有意義的。

萬卡的第一個言語行為是宣佈自己現在的意圖:「我有巨大的痛苦,迫切要離開會導致死亡的地方,我請求爺爺帶我走。」然後當這一宣告的話題用過去時呈現出來之際,就轉入敘述模式:「痛苦是我遭老闆揪著頭髮,拖到院子裡,拿皮帶抽了我一頓。伙食不好和睡在門廊。」

萬卡不是在給爺爺講一個他所不知道的故事,而是分析現實情況。信函最終投寄了,小說結束時看似有一個美好的未來:萬卡「在夢中看見祖父坐在壁爐上,光著一雙腳,念信給廚師們聽,泥鰍則繞著他走來走去, 搖著尾巴……。」這裡留下了懸念,也留下了我們關於萬卡希望或擔心夢想是否成真的好奇心。