光霽

游陶然亭

也斯說:「游是從容的觀看、耐性的相處、反覆的省思」。游記要寫得好,在於發現,書寫發現的角度,往往從漫遊而來。游記就像對話,人與人的對話,人與自然的對話,互相影響,互相觸發。

參觀北京魯迅博物館

二零二五年五月廿二日,我們參觀座落在北京市西城阜成門內大街宮門口二條19號的「北京魯迅博物館」。比起兩天前到過的「北京現代文學館」,則魯迅博物館的門庭若市與文學館的冷清,顯然有很大的落差。估計交通是一個問題,前者位於朝陽區,搭地鐵在芍藥居站出口,步行要半個小時,而後者就在地鐵站口附近,步行約十分鐘。平房建築裝潢…

人繫槍、槍繫人

我在1989年初來香港,當時有一心願,就是要申請加入香港的射擊總會。所謂初生之犢不畏虎,雖然身穿校服,在沒有推薦、沒有擔保之下,懷著忐忑不安的心情,去了一趙伊利沙白體育館的辦事處,詢問加入射擊會的資格,卻因沒有職業為由被拒。也曾去了位於中環砵甸乍街的槍店,想了解購買運動步槍的手續,結果被告知要買槍必先入會被打發…

作家的清單

意大利博學大師安伯托‧艾可(Umberto Eco)有個人的「清單」怪癖。他說在開始寫小說時,還沒有覺察到那麼喜歡清單。在寫過五部小說以及其他一些文學創作之後,他以為可以列出一份全面的包含諸多「清單的清單」。

讀歐‧亨利的〈十月與六月〉

美國現代短篇小說之父歐‧亨利O. Henry﹝1862-1910﹞的〈十月與六月〉之所以使筆者印象深刻,乃是「歐‧亨利式結尾」果然名不虛傳,有些短篇小說的結尾是猜到的,但這篇的結尾筆者是猜不到,没想到是女主人翁希歐的年齡竟然比上尉大。淡淡的哀愁瀰漫在和上尉實際年齡不相襯的外表上。所謂情理之中,意料之外,使平淡無奇的故事帶來驚艷,雖措手…

徐復觀文化遺產的保護與展陳 ──兼談新亞研究所圖書館的文化審美

徐復觀﹝1903~1982﹞於1969年自台灣東海大學退休後,即轉赴香港新亞研究所任教至逝世。他在研究所的教澤歲月,雖然比不上在東海,但作為新亞研究所的教授,他的舉足輕重,一直是學生道德修行和「活的歷史」文化精神實踐的指標。

稻花香裡說──何乃健的散文

2024年是馬華詩人兼散文家何乃健﹝1946-2014﹞逝世十周年紀念。作為農業學者,其作品獨具個人經驗,缺少強烈的激情,凝聚有中華文化的關愛、人本思想的深度和人生哲理的闡釋。

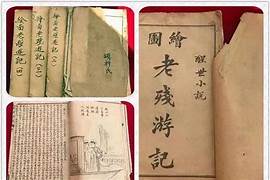

《老殘遊記》的傳釋

老殘遊記》在清朝末年出版的小說中,最受讀者歡迎,所獲得文人學者的注意,超過同期的任何一部小說。魯迅稱爲「譴責小説」的《老殘遊記》自1903年在《繍像小説》刊出已經超過110年了。在這110年中,正如所有的名著一樣,《老殘遊記》經受了時間的考驗,它沒有被時間所淘汰,而是不斷地被印刷出版。雖然此間毀譽不一,襃貶不同,但是讀者不能不承認《老殘…

孤狸引向記憶

「狐狸靜悄悄出現,獨自匍匐,探索覓食,稍微喘息。 有作家將狐狸隱喻為神秘之獸,牠的到來恍若夢魘壓境,能讓人陷於記憶之川。當我們糾纏於過去的人和事,尋思誰能夠被銘記時,他並且會以各種的方式被永久懷念。或許人生的記憶之書隨著時空遊走,就意味著步入另一個世界之河。」

和諧的品格

《人間詞話》裡說古今之成大事業、大學問者,必經過三種境界:「昨夜西風凋碧樹,獨上高樓,望盡天涯路。」此第一境也。「衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴。」此第二境也。「眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。」此第三境也。王國維以境界說人的品格,設下三層標準,說出達到品格培養的重要性。

從《魯迅年譜》說起 ──兼談黃源《魯迅書簡追憶》文壇實錄

北京魯迅博物館副館長黃喬生的《魯迅年譜》於2021年11出版,並於2022年5月第二次印刷。與魯迅相關的龐雜資料,涉及家庭、情感、求學、處世、交遊、工作和譯述等的人事網絡,訴諸他本來一個迷人但不平凡的人生。作者通過對大量珍貴史料的整理研究,將魯迅的活動、言論、著作和影響,用簡練的…

「藏品」是塵世唯一的天堂

一個熱愛人生的人,對於他應享受的那些快樂的時光,一定非常珍惜。在戰爭期間,固然沒有所謂熱愛的人生,更不會有快樂的時光。但是,作為藝術品收藏家,快樂時光也許還是有的。德國藝術史學家、美術館館長兼藝術品經銷商希爾德布蘭德‧古利特(Hildebrand Gurlitt 1895-195…

中年的心態

俞平伯說:中年不是年齡,而是一種狀態。那到底是怎樣的一種狀態?他以上山下山為例,山徑雖長卻不敵腳步之健,興致於山尖一望之餘,隨煙雲而俱遠,感覺疲乏,回家休息逐漸迫切。「想回家」這剩下的意念,始終縈迴在心頭,而山頂徘徊的一剎那,勍是所謂的中年了。

靈魂的書寫

俄烏戰爭,暴露了一個殘酷事實,在俄一方,執政者以合理保衛領土安全為由,向烏克蘭實行所謂特殊的軍事行動。這使人想到屠格涅夫在民主精神、人道感情和真誠善良的天性的驅使下,以其诗人的天才和“獵人”的閱歷,真實地描繪出一幅幅俄羅斯農村生活的畫卷,顯示了生活的發展趨勢,否定了違反人道、違反自然的社会制度。