📚📑📝《𝐊𝐞𝐥𝐥𝐨𝐠𝐠’𝐬 𝐒𝐢𝐱-𝐇𝐨𝐮𝐫 𝐃𝐚𝐲》| 誕生於美國大蕭條的勞動改革:一天工作 6 小時

回顧近一世紀以前的大蕭條時期,世界身受通貨膨脹、經濟衰退所苦,卻有一家公司早已成功解開工作與生活平衡的難題,無疑令人震撼。

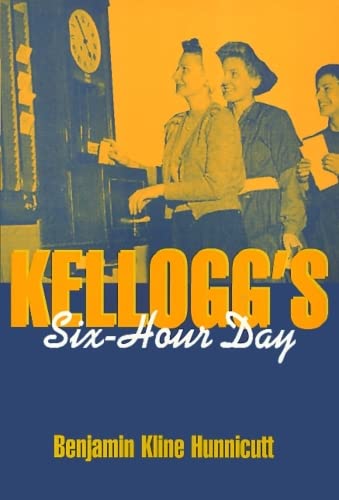

美國歷史學家 Benjamin Kline Hunnicutt 在其著作《𝐊𝐞𝐥𝐥𝐨𝐠𝐠’𝐬 𝐒𝐢𝐱-𝐇𝐨𝐮𝐫 𝐃𝐚𝐲》指出,凱洛格公司(Kellogg 也譯作:家樂氏)一天六小時工作制(six-hour day)的實驗,是美國職場史上最引人入勝、最具前瞻性的創新之一。

凱洛格公司取得超乎預期的成功,不但有哈佛學為此研究,甚至大舉獲得美國政府的支持;然而,最終因文化價值與經濟壓力交織的因素而被放棄。曾經歷過那段時期的工人,為「一天六小時工作制」舉辦了一場哀悼儀式。

本文收聽連結|https://open.spotify.com/episode/3ZTwYF7bTX20u5imwZfJ49

1930|一場大膽改革的序幕

1930 年 12 月 1 日,是美國勞工史上的重要時刻。

當時大蕭條正肆虐全國,失業率飆升,百業待興。位於密西根州巴特爾克里克(Battle Creek)的凱洛格穀片工廠做出一項改變勞動世界的決定:

將原本三班制、每班八小時的工作時段,改為四班制、每班六小時。

這不僅僅是因應經濟危機的權宜之計,更源於兩位卓越領導者對於工作的深刻思考與理想:工作應服務於生活,而非凌駕於生活之上。

凱洛格公司創辦人 W.K. Kellogg,年輕時曾在其兄長經營的巴特爾克里克療養院中被操勞至近乎過勞。他曾自述「從未學會如何玩樂」,並決心不讓員工重蹈覆轍。

同時期,時任的公司總裁 Lewis J. Brown 為英國移民,深受英國實業家 Lord William Leverhulme 的「解放式資本主義」(Liberation Capitalism)思想影響。Leverhulme 主張,縮短工時不僅對勞工有益,也能造福企業。

他們的願景宏大且全面:在促進社區就業、提升員工效率的同時,也讓人們在工作之外擁有「更多休閒與享樂的機會」。Brown 曾言:

「對巴特爾克里克的產業而言,最珍貴的資產莫過於能從好家庭組成的社區中汲取健康的勞動力。」

學界、商界、政界一致肯定

凱洛格的六小時工作制實驗迅速獲得廣泛肯定。

當時胡佛總統的「就業緊急委員會」立即表示支持;《富比士》(Forbes)和《商業週刊》(Bloomberg Businessweek)等財經媒體盛讚這項創新;美國勞工聯合會(American Federation of Labor, AFL)也表態支持。

哈佛商學院專門進行研究,在訪談數百位員工後,研究人員發現員工對新班表的支持幾乎是一面倒的。更令人印象深刻的是,工人並未將多出來的時間浪費在懶散或廉價娛樂上。相反地,他們投入於各種充實自我與強化社區鄰里的活動。

他們利用時間進行房屋修繕、耕作與種菜,與土地建立連結,並為家人提供新鮮食材;親自照料病患親屬、從事罐頭製作與鉤織等手工藝,親手製造實用之物。他們也走出家門與鄰居交流,強化了現代生活常常疏離的社會網絡。

更值得一提的是,工人們積極參與宗教社群活動、加入業餘運動隊伍、演奏與教授音樂、為孩子朗讀、參加職涯發展課程、親近大自然。當時,甚至有一位女性學會了駕駛飛機。1930 年代深受「男主外,女主內」的思潮主導,這可以說是一項了不起的成就。

家庭關係從室友變成夥伴

六小時工作制最深遠的影響,莫過於對家庭關係的轉變。「凱洛格夫妻」開始以前所未有的方式共同分擔家務,像是洗衣與燙衣,婚姻中真正的夥伴關係這時才開始開始萌芽。

地方工會三號(Local №3)主席 Paula Swan 分享,她讓兒子參與罐頭製作,過程中他們有機會「打開心扉自由交談」。也讓她感受到:「正是在這些時刻,我們最像一個真正的家庭。」這不只是所謂的「親子時光」,更是富有意義、培養品格與凝聚感情的時間。

有一位男員工寫道,六小時工作讓他能陪伴四個兒子度過最重要的成長階段。其中一位員工 Leroy Despins 回憶與妻子一起蓋房子的歡樂:

「那真是一種樂趣,親手做些事情……她負責看藍圖,我們一同動手……建造的過程既平靜又充實,是我和妻子能一起做的美事。」

當 Despins 被問起對四十小時工作週的看法時,他直言不諱:

「就是工作、工作、再工作,大家根本沒有時間做其他事情,甚至沒時間陪陪孩子。」

薪資下滑,滿意上升

實施「六小時工作制」之後,工人的健康也顯著改善,工作疲勞與工傷大幅減少。這並非巧合,而是直接因果關係。獲得充分休息的員工更安全、更健康、更有效率。

美國勞工部婦女事務局(United States Women’s Bureau)於 1932 年的調查指出,儘管工時減少導致薪資實質下降,多數女性員工仍表示對收入減少「幾無不滿」。

這項發現挑戰了現代社會普遍的預設。認為員工總會將賺取更多金錢置於生活品質之上。在 1930–40 年代,工廠曾數度進行員工投票,結果男性與女性工人均以壓倒性多數支持六小時工作制。

實施六小時班表的員工,與工作的關係也產生了根本改變。他們對凱洛格公司充滿忠誠,將工廠工作視為支持個人文化與生活的方式,而非讓工作吞噬整個人生。這種觀點形成良性循環:

擁有充實生活的勞工,能帶著更多活力與創造力回到職場。

摧毀完美制度的力量

這項成功實驗最終如何被拆解的故事,Hunnicutt 道出了關於美國文化的一些令人惋惜的真相,以及社會壓力如何深刻地形塑我們的價值觀。

二戰結束後,新一屆的管理層開始推動恢復八小時工作制,但他們所使用的手段遠遠超出了單純的經濟考量。這場廢除六小時制的運動,幾乎可被形容為一場心理戰。

管理階層與資深員工將六小時工作日貶低為「女人的工作」,只適合「女孩部門」、「柔弱的女孩」、「懶惰、娘娘腔的男人」、「已婚女士」、「愚蠢的女孩」與「不切實際的家庭主婦」。他們告訴男性:

「女人不懂工作,不懂一份工作有多重要。」而那些分擔家務的男性則被指控為「聽女人的話」。

Hunnicutt 認為,這些「教育手段」之所以有效,是因為喚起了人們對男性氣概與社會地位的深層焦慮。一名曾經「非常歡迎減少工時」的男性,後來卻把當時的想法描述為「年輕又愚蠢」,並下了完全相反的結論:

「我學到了,一天工作 6 小時是不夠的。」

來自社會的壓力,要求人們服從傳統的工作觀與男性角色,最終勝過了他們實際體驗過的美好生活。

許多資深男性員工在面對多出來的休閒時間時感到茫然,擔心失去地位與掌控感。他們普遍反映家庭摩擦增加:

「太太不喜歡男人整天在家裡晃來晃去。」

「我只要在家,太太總會找到事讓我做。」

「我們吵架吵得更頻繁了。」

管理階層遊說員工,與適應力較強、能充分運用額外時間的女性同事相比,許多男性無法發展出有意義的休閒活動。

最後一擊發生在 1980 年代中期。當時凱洛格公司威脅說,若仍堅持六小時班制的部門不願恢復為八小時,公司就要將工作外移至其他州。

1985|一個偉大願景的落幕

1985 年舉行六小時班制「葬禮」的工人,哀悼的其實不僅是一種工作時數安排。他們是在為一個已逝的願景致哀:

一個重視人的福祉勝過經濟產出的社會藍圖;一個把陪伴家人看得與面對上司同等重要的價值觀;一個將工作視為通往圓滿人生的手段,而非人生本身的目的。

Hunnicutt 呼籲,也許,我們該停止把凱洛格的實驗視為一段懷舊的歷史趣聞,轉而將其當作一種未來藍圖。

在這個科技能力空前強大、人們對心理健康需求日益敏感的時代,我們擁有實現以人為本工作制度的工具與知識:不再讓工作壓榨人,而是讓工作成為成就人的途徑。