天堂即地獄?: C S Lewis《天淵之別》閱後感

最近和來自香港但定居世界各地的「圍爐取經」書友們一齊睇 C S Lewis(魯益師)的 The Great Divorce (漢譯「天淵之別」) 。故事的背景顧名思義當然就說天堂和地獄的故事(註一),而在 Lewis 的神學觀中,天離地/東離西有多麼的遠,天「堂」和地「獄」也有多麼的遠 。

Sartre:Hell is other people

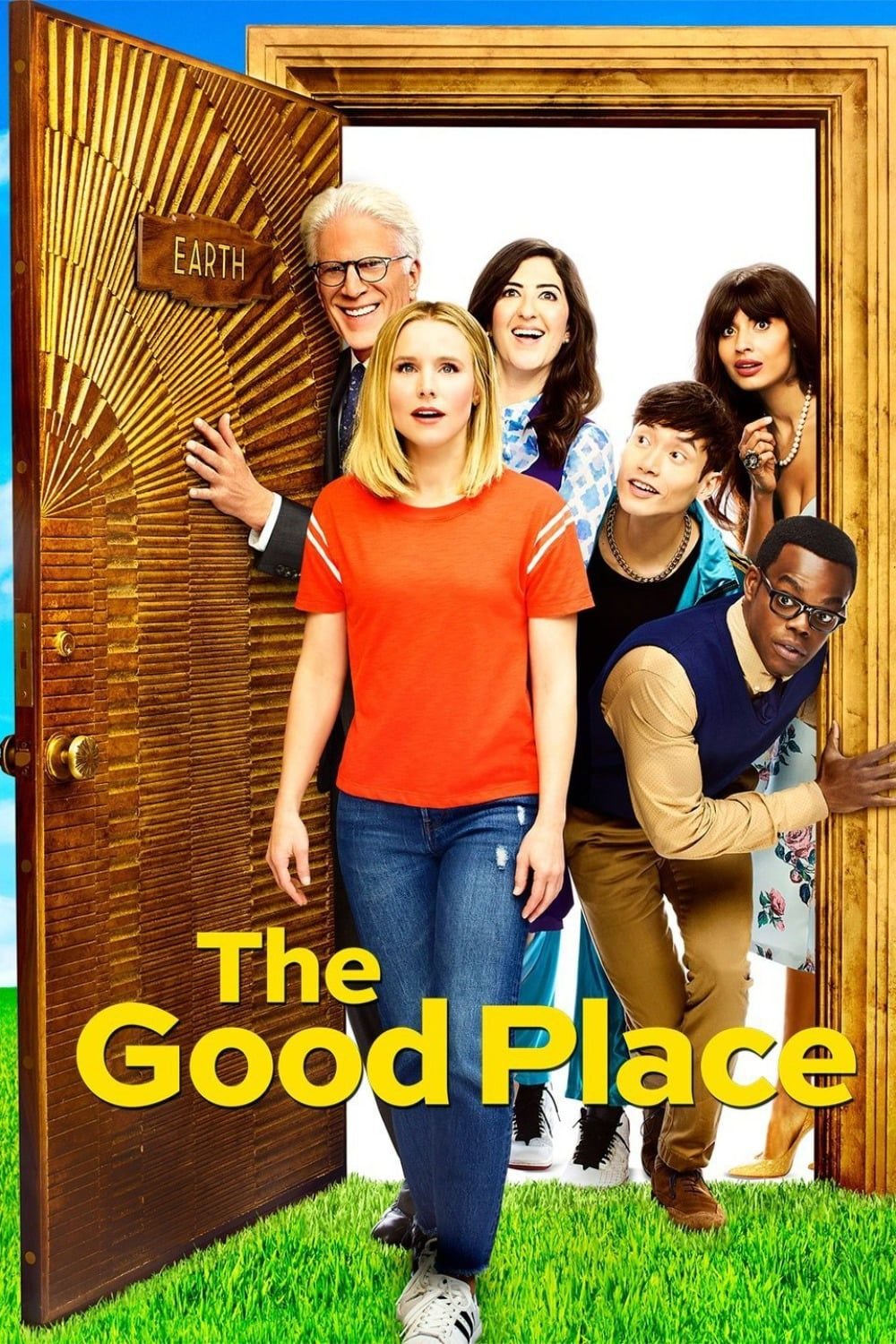

最初看的時候我的確嘗試代入 Lewis 的這個世界觀,嘗試理解兩者是如何的天淵之別,但漫遊 Lewis 的小說世界時,卻令我不期然想起 Netflix 的經典連續電視劇《The Good Place》(下有劇透):這是一個由法國哲學家 Jean Paul Sartre 的名言(和他的短篇小說)「地獄即他人」(Hell is other people)啟發的故事:故事在第一季結尾時出現大逆轉,原來主角一直以為身處的 Good Place,那個表面上那個風和日麗有求必應的「天堂」,原來竟然是 Bad Place 偽裝出來的折磨工具:只是今次受折磨的不再是人的肉體(例如有蜘蛛放進你的屁股),而是心靈/理:四個被精心挑選的人,因為他們性格特點上的衝撞而互相折磨 。

用這個角度看,Lewis 筆下的「天堂」會否其實也是地獄的偽裝呢?那裏雖然看似風景如畫,偶然還有如輕煙的鬼化身光明的天使和壁虎幻化白馬(王子?)的奇景,甚至還有令人眩目和排場十足的冰冷美女,但那裏一花一草都硬如鑽石,以致你就算只是想折一支花,在草地上奔跑,或踏水過河,都會受傷不輕,而且四圍不會有警告牌提醒你要迴避可能會洞穿你腦袋的露水,或令你 literally 粉身碎骨的瀑布(註二)。

「義人」出沒注意

但或許對比這些自然環境的障礙,更折磨人的或許是其中的所謂「天使」或「義人」:他們和昔日那些將耶穌釘在十架上的法利賽人一個「餅印」,和那些我們在華人福音派教會摩肩擦踵的「福音派徒」如出一轍:這些「義人」會將一切想當然耳地假設,自以為義/是,對 dehumanise 甚至 demonise 他人(然後將他們審判)興趣極濃,卻對和他者對話興趣缺缺。

於是我們一開始就遇到自以為一聲悔改就可以前事不計的殺人犯(兼有厚臉皮去指責旁人不是模範老婆或老公)。然後一個對認真的學術研究輕藐漠視的「福音派徒」粉墨登場:我有一切的答案(當然他會說「耶穌」是一切的答案),上帝就是明明白白的「永恆事實」,所以任何關於 nuance 的細緻研究和討論,一切可能性和想像的空間都必須被扼殺,否則你就是不信的「叛教者」。

在這些「義人」的眼中,連普通對兒子的掛念和愛也是罪大惡極的:倘若你在愛兒子時沒有追尋「上帝」for His own sake,你就要經過「療程」(surgery) 才可以見到自己兒子一面:彷彿對兒子的疼愛和對上帝的愛是一個零和遊戲,倘若你愛兒子,你就是不愛上帝,你就是拜偶像,所以想見到自己的兒子(或讓兒子見到自己),也突然變得像是是一件什麼罪大惡極的事似的(而且他們還可以肯定地斷言你不是愛你的兒子太多,而是不夠)。同樣地,緬懷過去就是「tyranny of the past」,而這是「錯誤的」面對悲傷的方法:就像那些將死人變成木乃伊的埃及人一樣(難道將人埋在泥土中就有什麼分別嗎?)。

一定是這樣,沒有例外,沒有理解,我也對你的解釋零興趣 。宣判,結案,再見 。

就這樣,他們將一個愛兒子的母親完全 dehumanized 和 demonised,以致她可以十分方便地被審判 - 當然還不忘加上一點 orientalist 的歧視。

就算外表令人眩目和自稱完全在上帝的愛中的美女原來也有令人顫抖的一面:這個因自私而傷害別人的「美女」,卻在重逢後叫人「忘記過去吧」:她的道歉看來也不代表真正的悔過,只是例行公事:用廣東話的表達,就是「我傷害左你牙,咁so99y 囉」,這反映在她多年來一直非常快樂,絲毫沒有受任何內疚折磨之上。

而在這些「義人」的眼中,如果你因為感到難過而躲在一個角落啜泣,那就是你用你的可憐去勒索(blackmail)他人,是你自己令自己變得如此可憐。所以你要 “listen to reason” - 當然是 listen to “my” reason - 然後接受我的「好意」,忘記過去,得到(我心中的)「喜樂」。真是神邏輯呀。

而且,根據這些「義人」的邏輯,如果這個美女仍然有丁點的同理心,就是容讓她的老公(前夫?)繼續有折磨她的能力,更甚者,推而廣之,顧念這些人的感受(當然「義人」們會認為他們是「沒有愛和自我囚禁的」 - 又一個沒有基礎的論斷),就是讓他們勒索全宇宙,因為除非他們同意接受喜樂了,其他人都要陪著他們受苦。真是語言偽術的極致呀。

(在這裏我們不難發現這是耶穌失羊比喻邏輯的相反:耶穌的好牧人會撇下九十九隻羊去找尋一隻失喪的羊,而不是(如果由 Lewis 去寫這個比喻)認為那隻失喪的羊(即使牠是失喪的)「勒索全宇宙」,所以應該照顧其餘的九十九隻乖乖羊,然後由得那一隻自生自滅好了:最後牠若悔改回轉,農場的門仍會為牠打開,但否則,抱歉,牧人和九十九隻乖乖羊是不會被你勒索的;我們的喜樂是不會受你影響的。原來保羅口中的「若一個肢體受苦,所有的肢體就一同受苦」的神學,在 Lewis 眼中就是讓「所有肢體」被「一個肢體」勒索,真是 Goodest 邏輯的極致。

當然,貫徹 Lewis 的風格,少不了還要加一點 dehumanisation:這些人只是「馬槽中的狗」。我們當然不能任何他們勒索和控制全宇宙:聽起來,道理還真蠻大條的呢!

例子還可以舉下去,但我相信我們已經可以得到一幅這些「義人」模樣的大致圖畫:傳統福音派式的劃清界線區分敵我,惟我獨尊式的論斷旁人,「耶穌就是答案」/「神學不重要最重要是我和神的關係」,「福音=天堂入場券」等等,全部都可以在 C S Lewis 心中的「天堂」找到。言談中他們會流露一種對來自「地獄」鬼魂的高高在上和輕藐:你是「失喪」的,你是「罪人」,甚至你是「瘋狂」(mad)(註三)的(而他們則當然是「得救」,「義人」,和「清醒」的,或者套用其中一個「義人」的話:「(我們)所有人都很有趣的」)。而且,你只有一套一式一樣的方式去融入和表達對「天堂」的興趣:就算你的興趣和專長是繪畫,你也不能透過畫畫去表達對「天堂」的興趣 。同樣,如果你對言說上帝有興趣(例如詩人,音樂人等),你就是對上帝本身無興趣,你就是自戀(註四) 。So presumptuous, so judgmental。

而這些人對和旁人對話和解釋自己想法總是興趣缺缺的:他們一味只會叫人跟他們走,卻有不會清楚說明去那裏和做什麼,真係連金魚佬既「叔叔帶你去睇魚魚」都比他們服務態度更好 。其中一個 Bright Spirit 甚至在一個女鬼拒絕跟他前往山中後,召喚一大堆獨角獸出來,脅逼這個孤身女子上路的卑劣意圖極為明顯,而女鬼的反應是什麼?不由自主的尖叫。連在一旁觀看的主角,也下意識找安全的地方躲避。對 Lewis 或 Bright Spirit 同情的人可能覺得情景很有喜感,但嘗試代入其中的我就真的笑不出來。

對這些「福音派徒」來說,你沉淪是咎由自取,因為在他們的世界觀,「尋找的就尋見,叩門的就給你們開門」,你得不到快樂,最後沒有得救,是因為你連丁點「尋找」的功夫都不肯花。他們會說,上帝其實已經是極端仁慈了,你竟然還是不能上天堂?那不是你抵死又是什麼?請不要怪旁人(當然更不要怪上帝)。

何其熟悉的嘴臉。

當然,有人會說,只要初來報到的「鬼」接受上帝,那麼他們就能適應了。這好比上世紀的西方帝國主義者對其他人說:「只要你們學會我們的語言,以我們的文化生活,那麼自然就能變得文明和有美好生活了」沒有分別:只是一個偽裝善良但實際卻是一種帶著殖民暴力的野蠻(註五)。

有人說,小說展現上帝的無限仁慈和寬容。照我說,這樣的「無限仁慈和寬容」,大約和張曉明口中的「黨讓你們繼續生存已是寬容」沒有二致 。

對這種寬容,我真的只能講「多L謝喎」 。Thanks,but no thanks。

這些人住的地方永不會是「天堂」。有這班惟我獨尊論斷威嚇他人的極品,什麼「天堂」,其實都只能是地獄:Hell is these people。

降臨人間的天國是怎樣的

這個關於「天與地」之間的天淵之別,「耶穌是你的個人救主/福音就是天堂的惟一入場券」(留意「惟一」)的神學,對任何在華人福音派教會待過任何日子的人應該毫不陌生,而且,對當中的乖乖仔/女來說,救恩是如此的寶貴,相對而言,這些「義人」的要求其實一點也不高,面對這個極端仁慈的上帝,你投訴什麼呢?

但對基礎基督教神學(特別其中的救贖論,終末論,神論,人論等等)稍有涉獵的人,望著 Lewis 這套偽神學,應該會感到說不出的別扭:首先,對比強調「天離地有多麼的遠」的「天淵之別」(偽)神學,基督教更強調的永恆的上帝怎樣在祂的兒子中跨越這本來無法跨過的鴻溝(註四):正如巴特著名地「二次詮釋」浪子的比喻,耶穌基督正是那個來到這個拒絕上帝的 far country 的上帝。而這個上帝,在終末時會令「天國」降臨:而非要我們的靈魂 (ghosts) 乘什麼交通工具(不論是輕氣球還是巴士)輕飄飄的飄向「天堂」(classic 福音派論述)。

我們應不難看到,在這些正統基督教神學的意象和比喻中,強調的是復和和跨越(距離),而非界限和鴻溝。

事實上,那些自以為義和論斷旁人的「義人」其中一個最根深蒂固的問題,在於他們認為自己對真理有完全的壟斷和掌握:因為「耶穌就是答案」(弱弱一問,問題是什麼?),而他們又完全在祂的愛和真理之中(因為耶穌已作為他們「個人的」救主?),那麼自然,他們也自然也掌握到「真理」、「答案」、「永恆的事實」,或我們更熟悉的,「福音」。

當然,站在這信心滿滿的世界觀 (Weltanschauung) 背後的,是一位全知全能全在的「上帝」,一個為一切提供答案、目的 (telos) 和(形而上)基礎 (ontology) 的 ontotheological God。和基督教的三一上帝不同,這個雖然金碧輝煌但卻仍不脫人手打造的痕跡的金牛犢無法容納任何差異和 diversity,一切都必須統一和同質化。這亦解釋到為什麼「義人」們對旁人不同的生活方式,對上帝、真理、愛等有不同詮釋的人如此論斷和不包容(甚至有一絲的痛恨?),因為他們的「上帝」驅使 (compel) 他們以一種聖戰的思維去維護他們的「(得救)確據」:任何的差異和他者都是對這個統攝一切 (totalitarian) 的金牛犢「上帝」的挑戰,任何的不同都代表失序和失控,而這些都是「義人」們不能容許的。所以,當他們反對差異和詮釋時,其實只是想你像小孩一樣不思考地毫無保留地去順服他們的詮釋而已 。

但沒有任何人能對「真理」、「答案」、「永恆的事實」 或「福音」- 或,「上帝」 - 有壟斷式甚至的詮釋權。像尼采先知式地預告,這樣的「上帝」必須死亡,才能令我們看見真正的三一上帝 。

正如《教宗選戰》中 Cardinal Lawrence 一針見血的指出,今天最大的罪就是「確定」(certainty),「確定」是團結的最大敵人,「確定」令我們無法包容他人。就算是耶穌,在最後也不「確定」。我們的信仰是活著的,正正因為它和懷疑攜手同行。若我們只有「確定」而沒有懷疑,那麼我們也不會有神秘 (mystery),而同時也不會有信心 (faith)。

在 Lewis 的故事中,再沒有比這些「義人」更「確定」的人了:他們的滿滿的自信令他們可以完全沒有懷疑地評斷審判他人。他們再沒有對三一上帝的信心的空間。

在三一上帝裏,我們的獨特性和差異並不是一樣我們要忍讓、羞恥,或需要隱藏的東西。我們不必先磨平自己的「三尖八角」才能「朝見」上帝。相反,三一上帝是我們可以用我們獨特的臉孔去望見的上帝:we get to know God not in spite of our uniqueness, but because of it。

容我最後以 Paddington 小熊一段對話作結:

“Mrs Brown says that in London everyone is different, and that means anyone can fit in. I think she must be right - because although I don’t look like everyone else, I really do feel at home. I’ll never be like other people, but that’s alright, because I’m a bear.”

願大家也可以繼續放心做最獨特的你,不必擔心來到天堂門前,卻被一班 Bright Spirits 審判和羞辱:因為在真正的天國,這些「化作光明的天使」的 Bright Spirits,其實都是不存在的。

(歡迎網上廣傳)

註一:Lewis 在小說中下了一個畫蛇添足的註腳,指主角來自的地方,和故事絕大部分情節發生的地方,其實嚴格來說並非天堂和地獄:「天堂」其實只是所謂的 Valley of the Shadow of Life,而「地獄」則只是一個類似煉獄般存在的 grey town。我見不到這樣的 distinction 對 Lewis 的神學有什麼實質的幫助,而且為行文方便,本文一律以「天堂地獄」形容這兩個地方(否則什麼一大串「光明之影山谷」的,實在太也累贅)。

註二:在這些比喻和描述中不難發現一種或許源自 Augustine 的 (neo-)Platonism:真實和幻影的對立(不錯,上帝創造的世界其實也只是幻影),或真實/美好等等其實有一個hierarchy,again,完全是 neoplatonic (或 Middle Platonism) order of beings 的味道躍然而出。

註三:這裏不難讓我們聯想到法國哲學家 Michel Foucault 在《History of Madness》中關於 madness 的精彩分析:其實一切的所謂 madness,都只是一種 logocentric reason 的權力操作。

註四:這種對藝術創作的輕藐和貶抑,是否和 Plato 在《Republic》中認為要驅逐詩人的那種輕藐如出一轍呢?在一本充滿不同影子的 Platonism 的小說,我不會十分意外。

註五:作為二十世紀英國人的 C S Lewis,恐怕也十分同意這種「大英帝國的仁慈」,筆下寫出這樣的「天堂」,或許我們也不應意外。

註六:事實上,相對於那種將一切都二分割裂的「靈性」,基督教的靈性最明顯的彰顯其實正正是對距離和阻隔的橫跨和克服。