夜市人生:臨江街夜市的設計介入與思考

文 | 蕭有志

有別於都市中許多高度人工計畫性的空間場域,台北巷弄中常見的露天市場或市集往往是經由漫長的歲月,一點一滴由買與賣的行為在各種人事物的互動中慢慢的累積、碰撞、集結而來的。閱讀一個市場或市集的歷史,往往也是閱讀一個地方的歷史、一群人的生活以及這群人的集體記憶。

在台北的城市轉型過程中,曾經有一段時間露天市場被視為影響城市環境衛生與景觀的毒瘤,公部門藉由公有示範市場的興建,企圖將這些有礙觀瞻的攤商移入室內,反應了一種眼不見為淨的城市管理心態。然而由於缺乏對露天市場背後錯綜複雜的各種成因的理解,公有示範市場的建築設計往往成為一種思考上過度簡化的空間應對。有趣的是許多露天市場不但沒有因此而消滅,反而圍繞著這些公有市場,在週邊的街道巷弄裡擴大集結,甚至與公有市場裡應外合,成為一種室內室外互相競合的商業圈。這之中又有一些地方因為強勁的夜間消費業態集結而形成了夜市,更甚至日夜市輪轉營業,足足占據了長達十八小時的街道空間,讓一樓店家以外的上層公寓住戶好似住在一個熱鬧的市場裡,徹底改變了原本建築時單純的公寓生活環境。

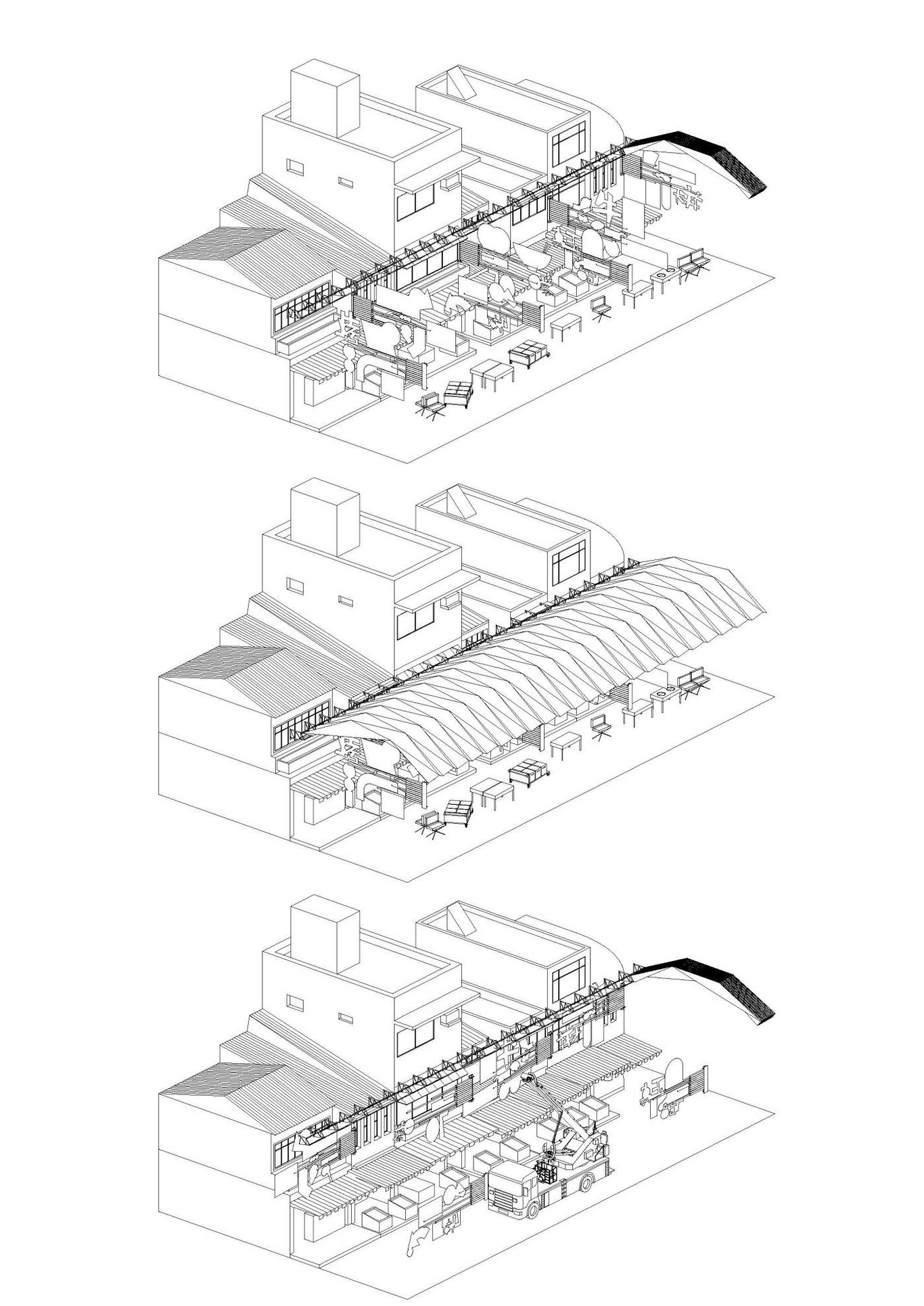

位在台北市基隆路與通化街之間的臨江街夜市就是如上所述的一個典例。每天下午三四點是日夜市攤販換手的時間,各種貨車有默契的從通化街魚貫駛進載走一攤攤日市的貨品,緊接著夜市的攤車開始一一進駐,宛若舞台上早已排練上百次的演員,夜夜嫻熟的上演著一場場夜市人生。

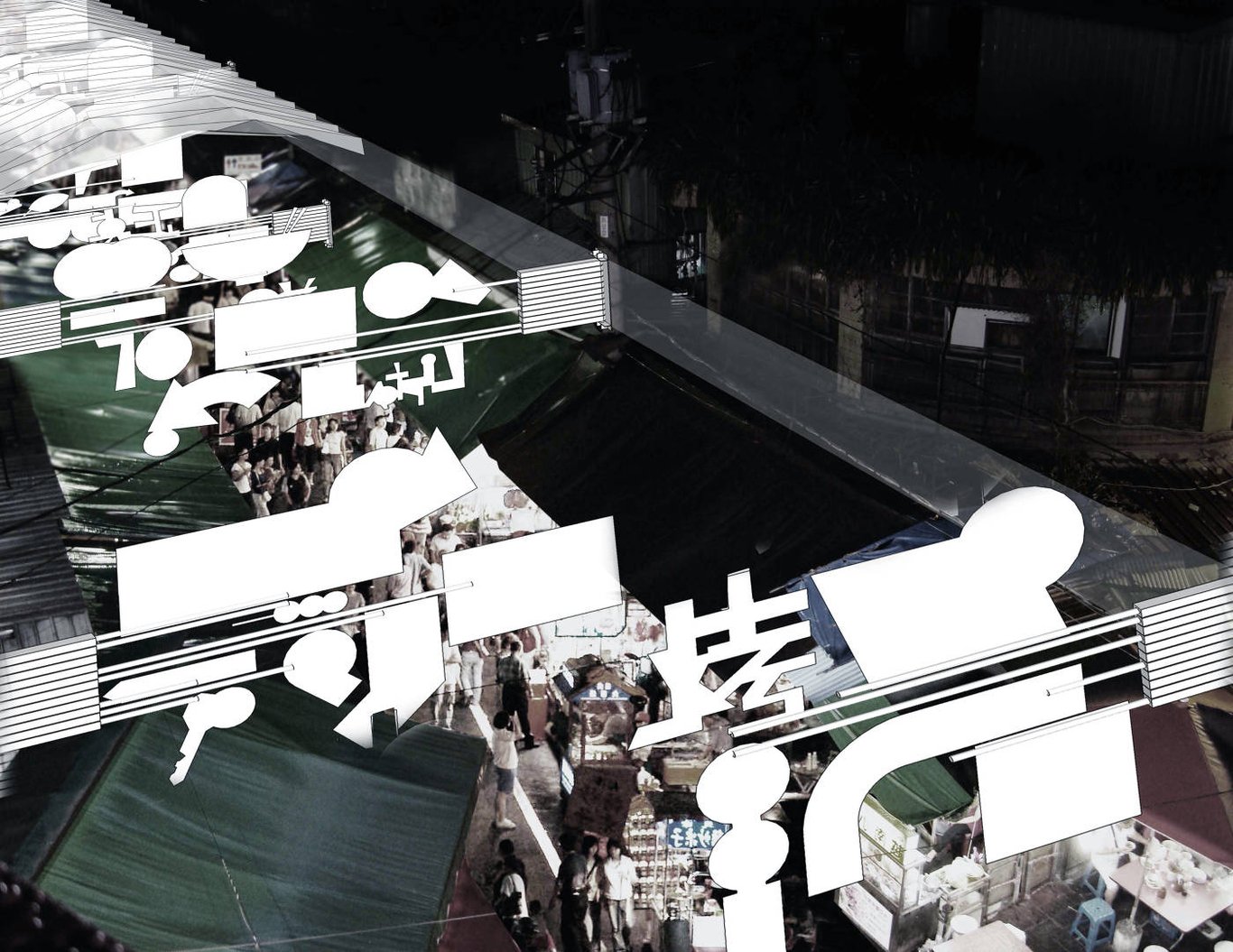

夜市其實是由許多的元素所共構而成。摩肩擦踵的動線最是特別,如臨江街兩側一樓店面延伸進路面的店家就與道路中間的流動攤車聯手,硬是將兩條一左一右的人流徹底擠壓,人們行走其中各種商品舉手可得,各種食物的味道撲鼻而來,貨物的色彩與店家各式的燈光不斷製造視覺的刺激,各種音樂夾雜著此起彼落的吆喝聲在耳邊不斷流轉。這些五感的刺激藉由動線的壓縮,成功的讓兩串人流成為金流。

夜市雖然豐富多彩,吸引了許多人外來客。但許多夜市由於是慢慢形成的,所在街道兩側的公寓建築往往原始設計時並沒有應對夜市的考量,因此造成了許多空間與規劃上的矛盾。以臨江街夜市為例:油煙氣味、聲音燈光,乃至公寓出入動線的堵塞無一不對二樓以上的住戶形成困擾。店家們利用伸縮遮陽棚與鐵皮地板上下相夾延伸一樓店面空間遮擋了道路上的排水溝,又為了阻絕雨水的問題在彼此的遮陽棚之間不斷相互搭接,讓原本造型單純的構造物變成了視覺上顯得笨重、棚棚相連的大怪物。店家招牌雖然經過統一規格集體重製而顯得齊整,但因為所在位置被遮雨棚遮蔽了,最後索性大家也不開招牌燈了。

面對夜市複雜多樣的問題與特性,在回應時必須仔細研究每個所在各自不同的變化與條件。首先需將失衡的系統加以辨認,並思考如何以幾個關鍵系統介入其中,導引或活化既有的系統。以臨江街為例,我們嘗試提出兩個關鍵系統:

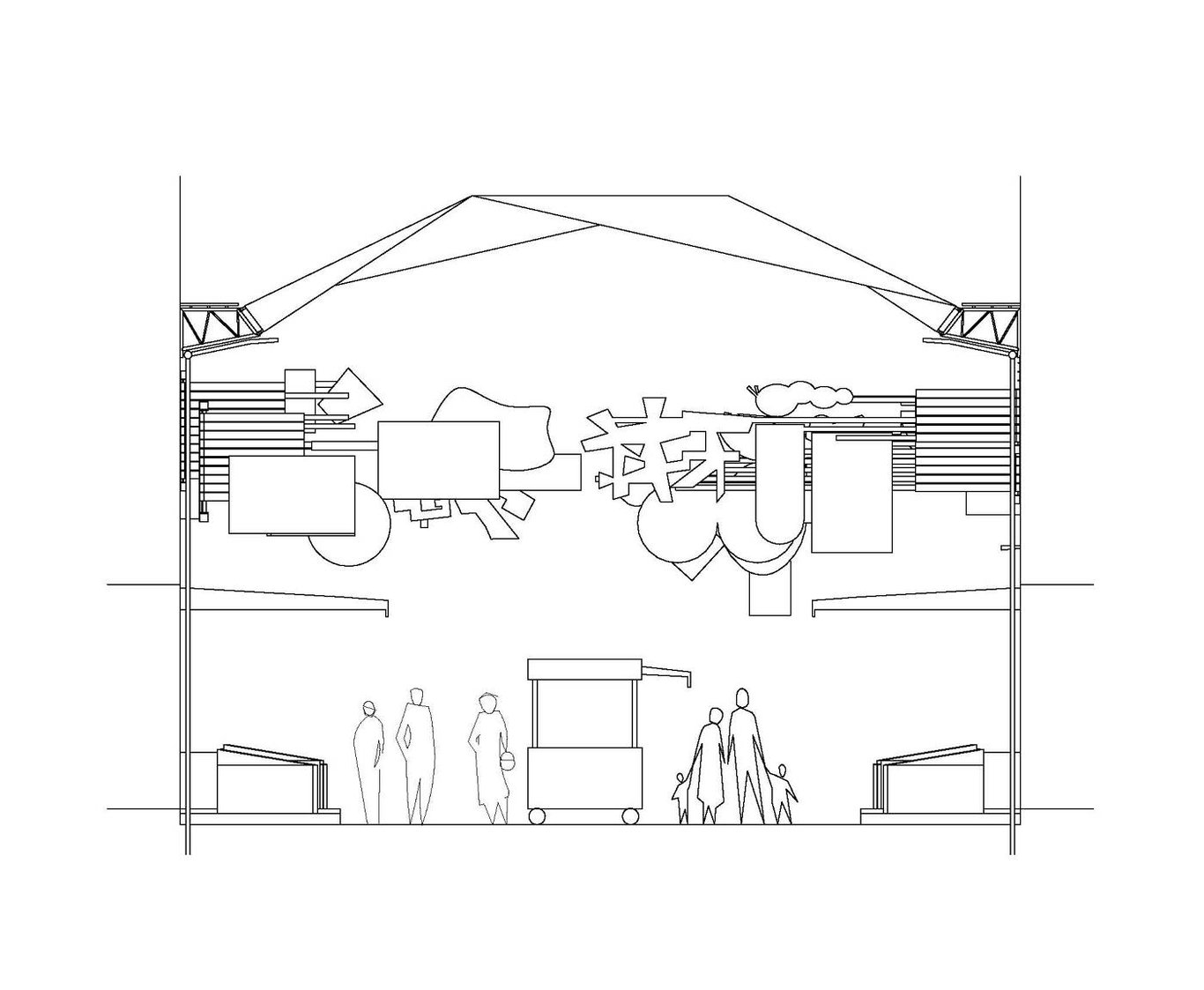

第一是在約莫兩層樓高的位置,沿兩側建築立面設置軌道,上頭置放一個可沿街開闔的褶面防雨棚架。這個褶面棚架只有在下雨時沿街張開,為街道覆上一層透明的薄膜,兩側將雨水導入雨溝。這個設計除了希望下雨時位在道路中間的流動攤車與遊人都可以不用張傘,使逛街的興緻不致中斷。也希望能導引下方各店家既有的遮陽棚回復單純獨立遮陽機能與簡單輕巧的造型,讓棚棚相連的笨重感覺得以脫開,塑造輕鬆悠閒的街道風景。這個只有在雨天才張開的雨棚,在平常連骨架也看不到,目的是讓夜市與其他有固定棚頂的商店街保持空間形式的明顯區隔,避免破壞大家平日露天逛街的興致。

第二是在約三米到四米的高度之間,由兩側建築立面架設許多長長短短、高高低低、可水平九十度活動的懸臂桿,上頭垂掛著各式各樣大大小小、形式各異、五光十色的招牌。這個設計除了希望讓沿街店家招牌的回復可見,也希望製造一種更甚於現況,在夜市人流過程中更加倍的街道空間壓縮感與視覺刺激,讓臨江街夜市成為一個獨具特殊空間魅力的所在。可水平九十度活動的懸臂桿則提供防災時必要的形變,讓街道尺度可在緊急時變化為消防車可以作業的狀態,以維護兩側住民的公共安全。日夜市平日裡的逃生疏散指示系統、廁所、服務台的指引等等也以特定形式與色彩的招牌融入其中。

個人網站連結 yuchih-hsiao.net/201...