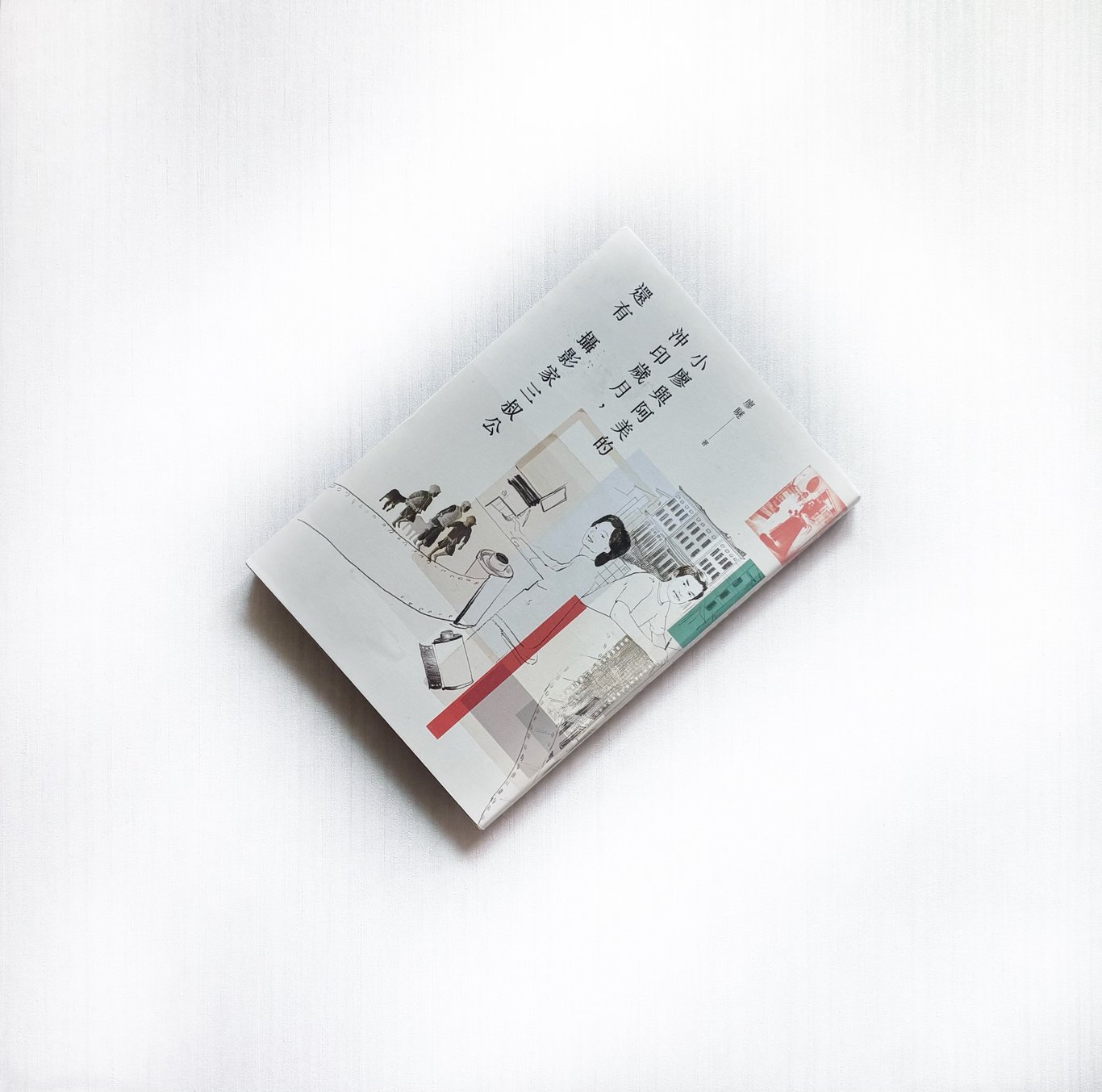

【選書】如果你看過《滌》 這本續作將帶領讀者用另一個角度看見這個家庭—《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》

對我爸媽來說,照相沖印是他們一輩子的工作,而這一輩子的工作剛好也是沖印業的歷史。

以平實卻內斂的語氣談論家庭內的衝突,閱讀廖瞇的《滌這個不正常的人》曾經帶給我很大的衝擊與收穫,至今它也還是我個人非常喜歡的作品;其中的「滌爸」與「滌媽」,儘管同樣佔有極大的比重,卻如同他們的名字附屬在「滌」這個主題之下,在聚焦於「滌」的過程中,只剩下家長的責任與義務,而缺少了自己的面貌。但他們同樣也是擁有各自故事的人,而這本新作在回顧台灣沖印產業史的過程中,也終於還給他們原本的真實樣貌。

脫下「滌爸」、「滌媽」角色的小廖與阿美

藉由推薦序與後續的自述,讀者將了解《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》一開始並不是我們看到的這個樣子,而是以知名攝影家親戚的調查報告為主軸,並且雜揉著台灣沖印產業歷史與作者父母生命故事;聽起來內容豐富,卻也因為無法取捨重要性,而呈現大雜燴的狀態。最後作者選擇以自己最了解的人為主軸,雖然弱化了相對知名的「三叔公」,卻延續了前作那種溫暖又樸實的觸感,並且用了一個容易接近的角度讓我們看見她的家人們與一段曾經的台灣記憶。

讓「滌爸」、「滌媽」還原成「小廖」、「阿美」,似乎帶有一種宣示的意味,他們這次將會是故事的主角,至於時代與知名長輩則成為補充說明;而這看似私人的家庭故事,卻因為兩人從事的產業,與整個台灣社會產生連結。時間回到1970年代前後,小廖與阿美先後進入了沖印產業,從學徒、資深員工到最後成為自己的老闆,因為當時沖印產業與民眾的深刻連結,他們的人生也更容易和讀者產生共鳴。

跟著沖印家庭 回憶那個因為等待而更珍惜的時光

在那個網路、數位相機與手機都還未普及成熟的年代,人們必須購買底片才能拍照,並且在拍完之後還要拿到專業的沖洗店才能拿到最終的照片;儘管並不是那麼快速、便利,那種等待所帶來的期待感,現在想起來反倒讓人有點懷念。雖然身分可能不同,但跟著作者講述的故事,那些跨越時間的記憶也會跟著鮮明起來,並且讓人驚覺在科技進展的同時,一些當時平凡的日常也成為了難以重現的懷舊情懷。

在《滌》中,滌爸與滌媽是故事中的壓力來源,在舞台側邊的他們有著各自的立場,拉扯著讓整個關係變得更加緊張;《小廖與阿美》則把鎂光燈照向他們,讓讀者看見他們不再(只)是父母的那一面,而是平凡、樸實卻也堅毅求生的上一代台灣人們。儘管故事相對沒那麼沈重,能夠書寫出這些家庭的私密依舊是需要勇氣的,並且這樣的結果絕不是向作者所擔憂的「毫無意義」,而是在提供懷舊場景的同時,還能夠從另一個與《滌》不同的角度溫暖、療癒讀者的內心。