普立兹奖入围者如何在报导中使用AI

有美国新闻界最高荣誉之称的普立兹奖(Pulitzer Prizes)5月5日公布得奖名单,在横跨15个新闻类别的入围与得奖者行列中,有四篇报导向评审团揭示了其应用人工智慧(AI)的情况,包括一篇获奖报导与三篇入围报导。

这是连续第二年,普立兹奖主办方要求参赛者揭露在报导过程中是否使用了AI工具,并在突发新闻摄影与专题摄影类别,首次要求参赛者必须一并提交相机拍摄原始档和已发表的照片。

和2024年情形相似,参赛报导所应用的AI工具大多并非生成式AI。制作这些报导的记者表示,他们采用的工具,主要是在ChatGPT与大型语言模型(LLMs)问世前便已存在的机器学习技术。

普立兹奖行政主管 Marjorie Miller 说:「我们认为负责任地使用AI,是现今新闻工作者日益多样化工具箱中的重要环节。」她指出,获奖报导中还运用了其他工具,例如统计分析、公开资料请求与影像鉴识。 「适当使用AI技术,能为新闻增添灵活性、深度与严谨性,这在十年前是不可能做到的。」

整体而言,今年使用AI工具的新闻从业人员仍以调查记者为主。以下介绍这四篇报导及其应用AI工具的情形。

案例一:马斯克(Elon Musk)政治立场转变的视觉化分析

《华尔街日报》(WSJ)分析马斯克自2019年以来在X上逾4万1千条互动资料。他们以机器学习技术,将这份资料赋予数值、转换为向量,并将向量视觉化呈现,包含相似关键字的贴文被聚集成群,以展示出马斯克言论随时间演变的趋势。结果显示,马斯克从发布迷因的商业人物转变成更常提及政治议题的政治人物。

参与该系列报导的记者 John West 说,这篇报导并未使用生成式AI工具,「这不是把资料喂给ChatGPT」。他们使用了文本与图像嵌入模型来创建向量,得以捕捉包括迷因在内的语意,模型则来自Google软体开发套件(SDK)。他说:「现在的影像嵌入模型非常强大,我们一年前根本无法做到这些。」

该报导是《华尔街日报》针对马斯克政治影响力系列报导之一,使其团队赢得2025年国家新闻奖项。

《华盛顿邮报》(The Washington Post)《四十英亩和一个谎言》系列报导深入挖掘美国财富的历史秘密。该报记者将自由民局(Freedmen's Bureau)的180万份手写土地所有权文件数位化。由于资料数量庞大,记者 Pratheek Rebala 开发了影像辨识演算法,将团队先前已识别出的土地所有权书与土地登记册作为训练资料,接着使用生成的模型搜寻整个自由民局的档案库。

「AI工具帮助我们扩大了专案范围,并显示『四十英亩和一头骡子计画』影响的人数比许多人意识到的要多,」雷巴拉说。

该报导以资料作为起点,确认了超过1000名在美国南北内战后获得土地、但在一年半内即被剥夺的前奴隶黑人男女,团队找到几位这些人的后代并做访谈。该项目入围解释性报导奖项。

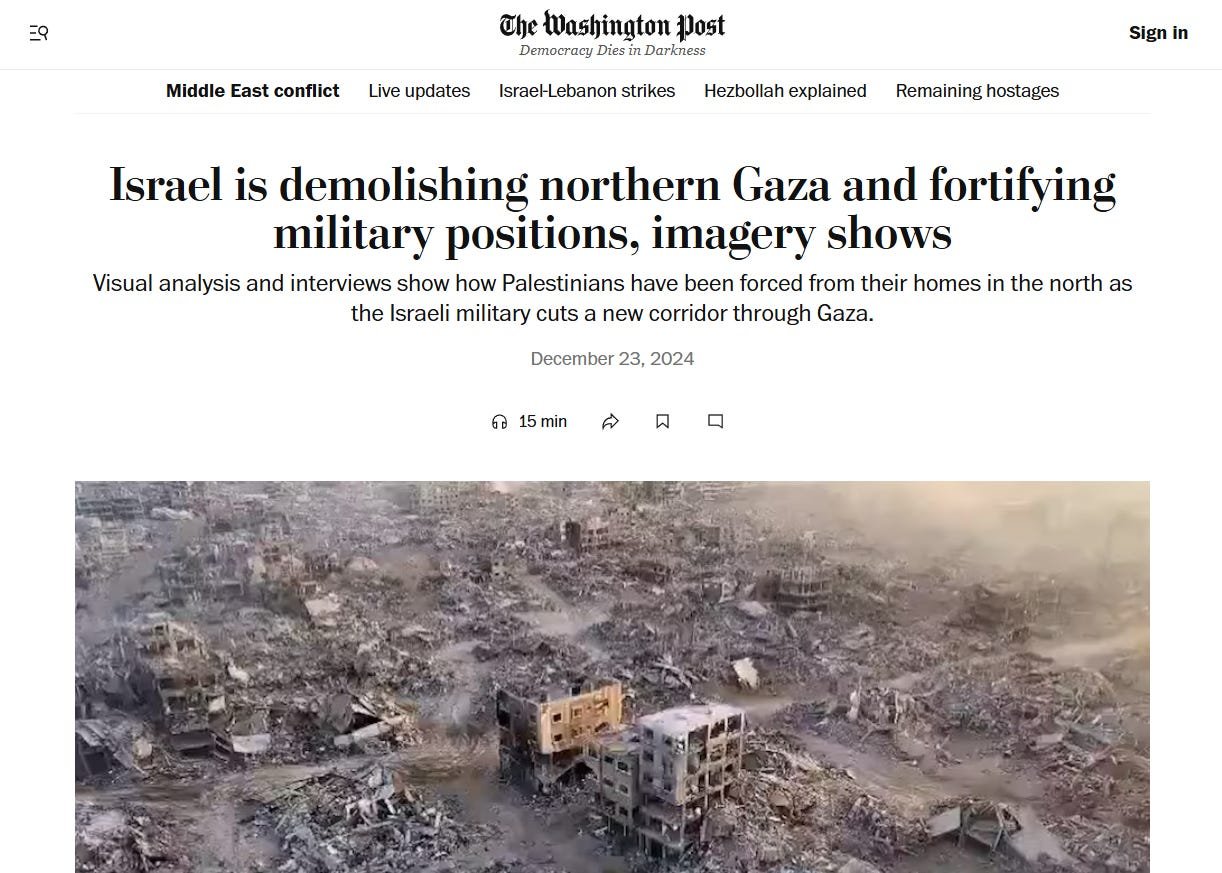

《华盛顿邮报》的视觉取证团队在一篇报导中,推翻以色列军方对于空袭加萨、造成两名半岛电视台记者死亡的说法。以色列国防军称,空袭目标是一名「操作飞行器、对以军构成威胁的恐怖分子」;报导团队与地理空间AI公司Preligens合作,确认空袭当天,记者所在地点方圆十英里内没有任何军事车辆。这项结果与无人机影像一致,也佐证其他分析专家的判断:当时当地并无任何即时威胁。

由于以色列禁止多数国际记者进入加萨,大型媒体的视觉调查团队日益仰赖AI模型分析卫星影像,例如《纽约时报》曾透过分析加萨地区的弹坑分布,证实以色列军方曾在标示为平民安全区的地点动用重型武器。 《华盛顿邮报》这篇报导成为国际新闻奖项入围作品之一,也成为远距战地调查报导的新典范。

《美联社》(AP)在佛洛伊德(George Floyd)被警察压颈致死后的隔年,即2022年,开始着手调查受到较少关注的致命执法:美国有多少人在没有遭到枪击的情况下,被执法人员压制致死。最后确认了各地1000多起「致命执法」事件。

AP团队与马里兰大学的霍华德调查新闻中心(Howard Center for Investigative Journalism)等单位合作,在三年调查期间内搜集了超过20万页的数位档案,涵盖法院纪录、警方报告、验尸报告与死亡证明等,部分为手写或品质不佳的扫描影像。此系列报导成为调查新闻奖项入围作品之一。

霍华德调查新闻中心将机器学习与AI工具导入调查流程,例如光学字元辨识(OCR)技术成为资料处理的关键,像Amazon Textract这类工具不仅大幅提升文件可读性,也加快了搜寻效率。霍华德中心资料编辑穆森登 Sean Mussenden 说,机器学习技术协助团队统整超过1000起「致命压制」案件的死因与方式,揭示验尸官判定中存在的偏见与疏失。

Sean Mussenden 还提到,团队特别运用OpenAI的语音辨识模型Whisper,将数百小时的警用随身摄影机录音转录成文字,这些影片大多是透过公开资讯申请取得的。他强调,这些工具只是辅助记者掌握核心资讯的手段,所有资料都经过多层人工审查,「最关键的工作仍是人类记者亲自阅读与萃取文件内容。」

(本文摘译自 Andrew Deck 于5月22日发表在尼曼新闻实验室(Nieman Lab)的《How this year’s Pulitzer awardees used AI in their reporting》。)

《田间》关注全球华文媒体相关议题,串连关心华文媒体环境的人听见彼此心声,一起思考应对挑战的解决方法,促进茁壮、可持续发展的媒体圈。欢迎订阅我们:

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐