香港破产判定:“无力偿债”怎么算?

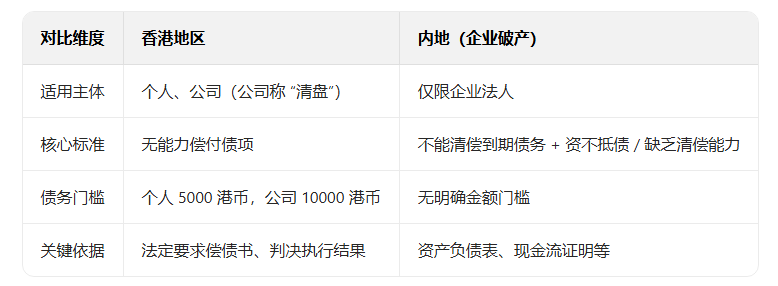

两岸经济往来频繁,不少大陆人士会接触香港的金融与债务事务。但香港与内地的破产制度存在显著差异,内地目前仅企业可破产(深圳试点个人破产),而香港个人与公司均适用破产(公司称“清盘”)制度。其中“无能力偿付债项”作为香港破产的核心判定标准,直接决定着破产程序能否启动。本文就为大陆读者拆解这一关键条件的具体认定规则。

香港破产的核心前提

香港《破产条例》明确,无论是债务人自愿申请破产,还是债权人申请强制破产,核心前提都是“债务人无能力偿付债项”。但这一标准并非主观判断,而是有严格的法定认定依据。需要先明确的是,申请破产有最低债务门槛:目前个人破产的债务门槛为港币5000元,公司清盘则为港币10000元,且债务需是经算定的无抵押款项。这是启动判定程序的基础条件。

关键判定路径:两类情形的认定规则

“无能力偿付债项”的判定主要围绕“法定要求偿债书”和“法院判决执行结果”两大核心。

债务须立即偿付的情形

偿债书送达后未履行:债权人以法定表格向债务人送达“法定要求偿债书”,要求偿还债务、提供抵押或了结债务,送达满3周后债务人既未履行也未申请作废该文书。

判决后仍未清偿:法院已就该债务作出判决,但相关执行文件被交回,债务仍未全部或部分清偿。简单说,就是打赢了官司也拿不到钱。

债务非立即偿付的情形

对于未来才到期的债务,判定标准侧重“偿付希望”:债权人送达偿债书后,要求债务人证明到期时有能力偿还,满3周后债务人既未证明也未作废文书,即认定为“没有合理希望偿付”。

“跑路预警”可直接启动

香港法律还针对“债务人意图逃避债务”设置了特殊条款:若有合理理由相信债务人意图离开或已离开香港,且明知此举会导致债权人无法追债或拖延偿债,即便未满足上述常规条件,债权人仍可提出破产呈请,不论离开理由为何。

两地对比:香港与内地判定逻辑差异

搞懂香港破产判定后,遇到实际债务问题更需专业助力。像汤氏财务破产申请服务就很靠谱,www.aw-ms.hk/bankruptcy,手握合规牌照,还是多个国际信用组织成员。不管是处理个人破产申请、企业清盘,还是跨境商帐管理,依托全球网络和庞大数据库,能精准拆解 “无力偿债” 认定难点。

总结

香港对“无能力偿付债项”的判定建立在明确的法定程序之上,以“法定要求偿债书”为核心抓手,兼顾即时与远期债务,还特别防范逃债行为,体现了对债权人和债务人权益的平衡。对于经常往来两地的商务人士或投资者而言,理解这一判定逻辑,既是防范自身债务风险的前提,也是应对跨境债权纠纷的基础。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐