【觀點】你常後悔自己做的決定嗎?你是「最大化者」還是「滿足者」?

你身邊也有購買了商品後,還焦慮地不斷比價、深怕自己買到的商品不是最優惠的人嗎?

「最大化者Maximizer」與「滿足者Satisficer」是由1978年獲得諾貝爾經濟學獎的美國經濟學家兼心理學家Herbert Alexander Simon提出來的概念,他將人們按照「選擇」的方式分為以上兩種策略。

後來心理學家Barry Schwartz在他的著作《選擇的弔詭(The Paradox of Choice)》中進一步發展而讓這兩種策略廣為人知。

極大化者Maximizer

所謂的極大化者,是在任何情況,都會努力想做出「最佳」選擇的人。

例如我們想要購買一雙鞋子,而這條路上有十間店舖,極大化者在做出最終決定之前,會想辦法分析所有可能的選項。因此,他們極有可能走遍十間店舖,分析鞋子的品牌、品質與評價等等,找出「最大利益」的選項,他們追求CP值最好、最高的幸福。

所以我們可以發現,極大化者有以下幾種特徵:

力求最佳選擇:在眾多選項中尋找「最完美」、「最划算」、「最優」的那一個。

分析比較傾向強:會花很多時間評估、比較所有可能的選擇。

容易後悔與懷疑:即使做出選擇後,也可能持續思考是否有更好的選項。

高標準與完美主義傾向

滿足者Satisficer

所謂的滿足者,是一旦做出決定,就能夠在該程度上獲得一定滿足的人。

同樣想要購買一雙鞋子,滿足者通常不會走遍十間店舖,而更有可能在前幾間店舖就決定好自己想要購買的那一雙,只要那一雙鞋能夠符合自己的基本需求或某個門檻。而且一旦購買後,滿足者通常不會再去打聽、分析或比較同類品項的價格或品質。

所以我們可以發現,滿足者有以下幾種特徵:

設定標準即可:只要選項符合自己的基本需求或滿足某個門檻,就會做出決定。

不會執著於最優解:而是選擇夠好就好。

決策速度較快:決定後也比較少後悔或反覆思考。

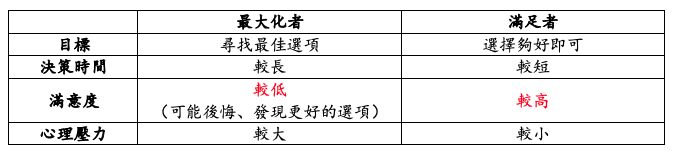

最大化者🆚滿足者

從以上的比較表我們可以發現最大化者與滿足者的差異。但你可能很好奇,最大化者花費更多的時間、心力,並且承受更大的心理壓力去找尋最佳的選項,但在滿意度上,竟然沒有比滿足者高。

由於最大化者追求「最佳」的選項,因此就算我現在選擇了一個看似「最佳」的選項,但最大化者永遠會擔心是不是還有「比最佳還要更佳」的選項存在。因此他們常常感到焦慮,甚至是常常後悔先前做的決定。

而相反的,滿足者就算在做出選擇後發現有更理想的選項,但他們通常會盡力將自己的選擇合理化,告訴自己當下的決定已經是最好的,因此承受的心理壓力較小,對自己的選擇滿意度也較高。

最大化者與滿足者哪一種更好?

從以上的比較我們發現,滿足者幾乎總是會比最大化者感到幸福。

但一直保持滿足者狀態一定是最佳的嗎?其實並不是的,沒有一種決策標準是標準答案,人生並非非黑即白,而我們可以選擇兼容兩者策略來生活。

有時最大化選擇是必要的,例如為自己或家人做醫療決策、選擇長期投資,這些選擇可能都需要多方比較,才能夠找出較佳的選擇;但在日常生活當中,我們可以選擇當一個滿足者,放低標準、減輕心理負擔,提升幸福感。

學會在重要選擇中最大化、次要選擇中滿足化。

也期許自己能夠在重大決策中當個最大化者,在日常生活中當個滿足者。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐