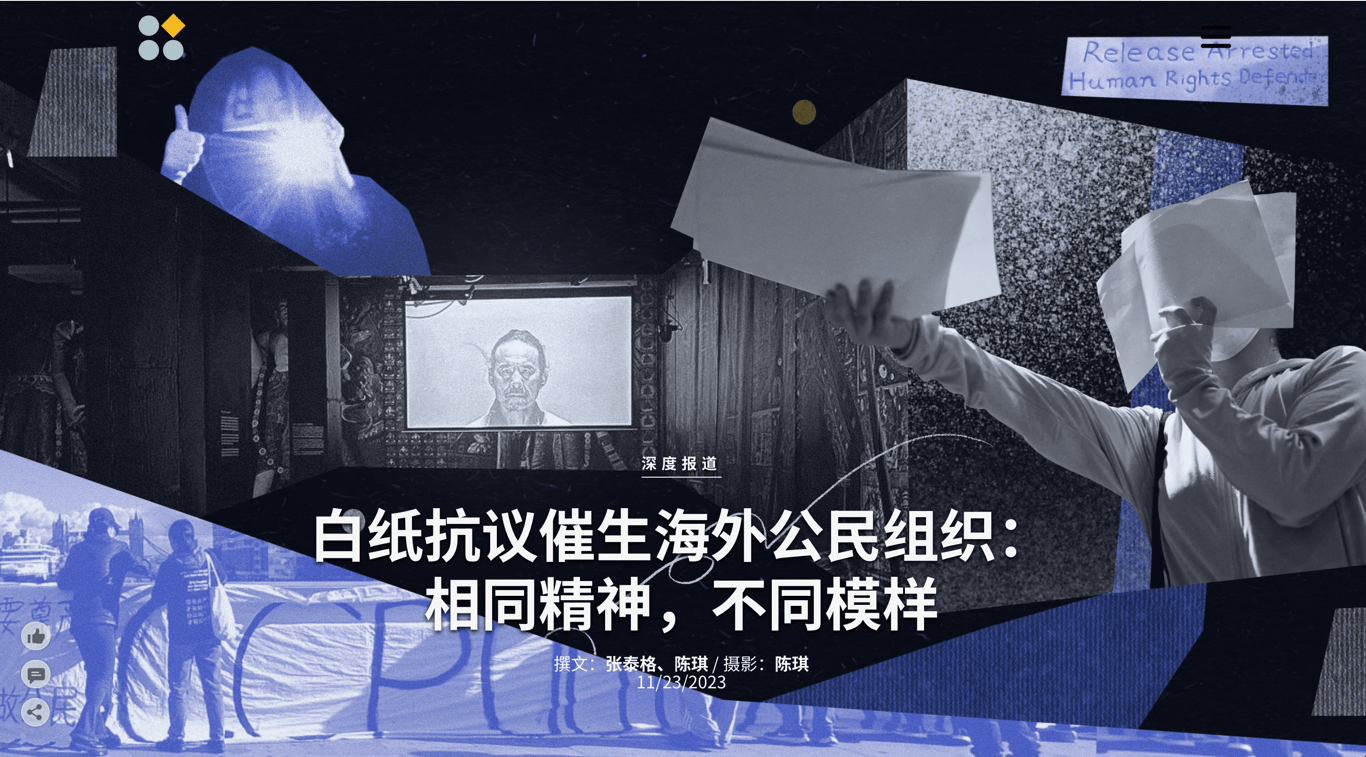

白纸抗议催生海外公民组织: 相同精神,不同模样

文|张泰格、陈琪

摄影|陈琪

原文发布时间|11/23/2023

《莽莽》

这一年:直面并试着战胜恐惧

独立杂志《莽莽》的页面底色是一种深绿色,不是那种抽芽的嫩绿,是随处可见的劲草之绿。

2023年初春,彼时白纸运动方兴未艾之时,《莽莽》杂志的创刊号“留白留自由”在世界各地成为话题,歪脑记者曾经在德国对《莽莽》进行专访。未几便得悉其内部成员出现安全问题,网站遭受攻击下架,再见他们已经是8月。

中国官方对海外呼应国内白纸抗议的运动一直很关注,持续通过各种渠道对海外参与者施压。今年二、三月份开始,有《莽莽》参与者国内家人被警察联系、问话,投稿作者也被有关方面寻找。作为一份诞生于海外抗争热潮中的独立中文杂志,官方的警惕间接显示了《莽莽》的影响力。

《莽莽》的成员之一Frank提到了一件事:一位成员在回中国时遭到了海关盘问。“莽莽诞生于集会,所以跟集会的行动者也不无关系。 其中一位集会的行动者,回中国的时候就被找到了,他在入海关的时候被盘问了很多——这个人还是一位德国公民。”此事在德国引发媒体报道,震荡也蔓延到了团队内部。

据Frank介绍,这件事之后,大家都感到害怕,一些成员选择了退出。“当时给编辑部造成了很大的损失。”Frank说。他认为,这种退出本身未必严重影响编辑工作,但“恐惧”本身对于团队造成了非常大的损害。

对于《莽莽》内部来说,编辑团队通过树立更高的安全规则、分析危险来源、确认工作流程的方式就能够逐渐化解危机。“但是在《莽莽》诞生其中的社群那里,就会产生更多的疑虑。社群不是一个工作团队。社群没有办法通过一个安全的规章。来要求大家做什么样的事情。”Frank说。而当社群出现安全系数不一致的情况时,相互猜忌便随之产生,有些公开活动也被迫取消,不少成员都变得杯弓蛇影。而另一反面,大家在当时没有一个共同疗愈的方式,恐惧很容易转化为猜忌和担心。

“因为这个(监视)系统是未知的,所以大家对于蛛丝马迹都很敏感,很多的人都在此期间就消失退出,然后就再也不说话。再加上当时的浪潮本身也走到了一个很低的状态,导致想要留下来继续做事的人就遭遇到了新的打击。”Frank回忆。

“很无力。”对于当时的状况,Frank坦言,“其实白纸运动也好,四通桥也好,就是大家相互看见,相互走到人群里面,并且能够去信任,这是一个一起去做事情从而获得力量感的过程——而恐惧带来的这种猜忌,就好像看着你亲手搭起来的这座塔,一点点塌掉了。”

Frank转述一位家人遭到骚扰的朋友所谈到的“恐惧的形状”:“当这个恐惧没有降临到身上,只是有一个大概的样貌和轮廓的时候,是最可怕的。它会让你自己去放大恐惧,会让你想象极权政府无所不能。”

另一反面,“如果这种恐惧变得有形,比方说你的父母真的被骚扰了,反而有可能你就不害怕了,因为这个时候你就发现恐惧变得可见,它已经不再是你脑海里那个想象的无所不能了。”

Frank说,在这之后,反而有一些真的被找过的人,开始慢慢安心,从恐惧当中重拾勇气,回归生活。

他认为,克服恐惧更需要的是集体的努力,“工作团队内部,你要去向你的亲密的战友和伙伴去表达你的恐惧,你需要相互倾诉。在看见彼此都是恐惧的人之后,我们就能够相互协助缓和情绪。接下来大家就会一起商量解决办法。”

Frank认为,这是团队合作非常重要的步骤,它意味着从浪潮中崛起的零散的抗议者向行动者转变的过程。“因为它让你意识到自身所有的风险、面对怎样的对手,以及这个事业可能是长期的,所以你开始要学习各种工具和知识去武装自己,需要去做很多的事情把自己和一般的抗争者区分开来:你可能得接受自己永远默默无名、永远是以假名的身份活在世人面前、可能得放弃公共表达等等。”

对于《莽莽》团队来说,这是一个非常重要的身份的确认,也就是从创办杂志的开始,他们正式成为了中国社会语境下的国际行动者。他们要去学习如何建立亲密团队、如何进行安全工具的训练,并把大量的国际经验内化成适合中国行动者的方法。

春风吹又生的《莽莽》已经在筹备第二期的纸质杂志。“纸质杂志是我们的初衷,它一旦生产出来就不会被磨灭,它的存在就有了证明。”Frank说。网络改版同时也在进行中,《莽莽》早期的网站遭到大量网络攻击,导致不得不被撤下。其后便有义务专家来协助他们构筑更安全的网站。Frank认为,这也是一种重要的横向联结,“中国的抗争者也要向阿富汗、伊朗的运动者,俄罗斯、香港的独立媒体去学习。”

流散媒体、素人写作和行动者

再次出发的《莽莽》在自身定位上有了更明确的发展方向。首先,作为“流散媒体”。香港的《如水》给了他们颇多启发,他们如今将自己定位成“服务于流散在海外的,与主流叙事不符的社群”。这同样也是他们团队自我的身份建构。“我们远离故土,同时又关注着故乡的议题;但我们又必须关注我们身边海外华人的生存状态。”

他们明白流散媒体、流散社群的力量是很微小的,必须要去关注到世界上相似的人和事以及类似的模式,然后去建立International Solidarity,理解伊朗阿富汗等国际议题、也要去了解港人、维吾尔人和西藏人的族群议题。

《莽莽》的第二个定位是“素人写作”。除了用专业新闻主义去检视问题,《莽莽》也期望从行动者的角度出发, 以行动者的口吻去讲述新闻和事件。

“我们并不会自认为我们一定要以很客观的新闻专业主义去检视新闻,而是从行动者自身的视角去了解我们所处的社群,我们所处的同温层。了解大家在关心什么,感兴趣什么 ,成为为这些人服务的一个信息媒介。”

他们的第三个身份认同还是行动者。“我们从行动者而来,也会以行动者的视角和身份去定位自己、看待世界。我们会更加关注社会运动的流变、关注社会正义的内容。”《莽莽》团队未来也要从义务工作尝试转型为一个专业的NGO,以此推动长期运营。

“当下大家会更重视在中国没能实现的公民社会这个概念,而不是单纯去复刻老一辈的政治反对行动。并非那种组党、建军,也不是写个革命纲领再设计个运作模式。我们观察到的是,大家会把重心放在自己的附近,比如说聚集在这个地区的,其他的有类似政治抑郁情绪、有公共关怀的华人,大家会试图去建立一些平台,提供给大家一个交流讨论的空间。”Frank说。

在一篇黄台仰(香港本土派人士)的访问文章下,有读者留言,“作为自我认知无家无国,并且是最后一代的内地dissident,如何寻觅并定义自己的身份认同?”

“在离散中自由,在离散中边缘,在离散中寻找家园……如果有这样一种家园,真实不虚,公义自由,我便是这样的家园里的一民。”《莽莽》的成员川这样回应道。

纽约民主沙龙的“热风”

纽约民主沙龙在近期将名字正式改为“热风”。“‘民主沙龙’这样一个宏大的名字并不能真实反映我们的活动内容和组织宗旨。所以,我们决定以鲁迅文集的标题为名,继续组建关心中国议题、温暖包容的多元社群,邀青年们扶持互助、一同摆脱冷气。”在改名声明中,创办者如是说。

鲁迅《热风》这一杂文集的创作时期正是“五四运动”过后的数年间,思潮蜂起、争论纷纭,在文化界满是无情的冷嘲和有情的讽刺。当时鲁迅自觉“周围的空气太寒冽了”,故而乐于自说自话,所以反而称之曰《热风》。在白纸运动一周年之际,各地都在面对运动热情退潮、青年回到“冷气房”的当下,《热风》的名字,不免让人联想到,它是在玩了一个“双关语”,邀请青年们继续关注中国。

秋婧和James是热风主理人中的两位。中国的疫情管控和白纸运动,让过往更关心美国本地议题的两人重新捡回了自己有关中国的身份认同,秋婧说道:“疫情一爆发,我发现在一个全球化的世界里,你的故乡还是会影响到你。”

“白纸抗议结束之后, 大家的想法有一点像1970年代初。就是大家对这个权威有了批判性的思考,不那么相信了。1970年代那些知青,开始搞一些读书小组,那些参与者后来也都参与到了四五运动、民主墙等很多的社会运动当中。”James如此对比历史和当下的相似状况。而他们开始做民主沙龙,就是想做代际之间的桥梁,想要不同背景、不同族群的人用中国话题串联和延续。

“不是说疫情整个结束了,我们就可以回到所谓的正常生活,其实它一直都没有正常过。”秋婧补充说。“在中国境内,人们已经被封禁的那么厉害了,信息传递那么困难,那么多人被判刑,(言论和行动)环境是很困难的。我们在海外相对更自由,又是讲中文的,我们是在中国长大的,有背景、有知识 、有理解能力,我们不去谈中国问题的话谁去谈?”

有赖于纽约既有的华人社群氛围(民运、女权、劳工和艺术等),从第一期请胡平、王军涛等人谈1980年北京大学竞选运动,到最新一期请到黄雪琴、王建兵的朋友谈中国国内的行动和实践,热风至今已经在纽约组织了十多场讲座活动,话题从劳工到女权、从香港到新疆,涉猎非常广泛。

当然热风更期望拓展的,是更加开放的群体,每次活动最重要的底线原则就是反性骚扰和反歧视。话题也就顺理成章就谈到了王丹性骚扰事件。“在王丹出事之后,我们第一时间就要发声明出来反对(他的行为)。”六四前夕,王丹被指控性侵和性骚扰的消息一出,作为和王丹以及六四纪念馆联系甚为紧密的民主沙龙旋即做出声明:对性暴力幸存者表示关怀和支持;并呼吁王丹积极回应事件,承担法律及道德责任——而此举令王丹和六四纪念馆方面旋即取消了民主沙龙在纪念馆的活动。

这个波折实际上并没有影响到民主沙龙的运作,反而令团队明确了共同的底线和原则。“虽然遇到王丹和纪念馆的挫折,但实际上他们反而帮助了我们,我们整个队伍更加的凝聚了。我当时都说我们有了‘团魂’。大家真的越做发现理念越相近,越做越有感觉。”秋婧也是越说越起劲。

民主沙龙从一开始,就想要去做线下的面对面交流,他们做过野餐会、万玛才旦电影放映、齐唱《愿荣光》,期望参与者能够抛下标签分享个人经历,令听众有共鸣感。 令秋婧记忆犹新的活动,是邀请被中国官方判处无期徒刑的政治犯伊力哈木之女——菊尔伊力哈木去谈她的父亲,谈流亡维吾尔人的状况。

菊尔伊力哈木除了介绍她父亲温和的政治主张与遭受牢狱的状况之外,也介绍了自己作为被迫流散的维吾尔人的个人故事。

秋婧忆述自己和菊尔刚开始商讨交流的时候,“还是比较有一点点疏离的”,但是她们都很认真地一起开了准备会议。“我看她在Instagram上有发过一个短视频,是教我们Uyghur维吾尔这个英文单词到底应该怎么发音,因为很多人就是发Vegar, 美国人都可能叫Yogurt,就很莫名其妙。”他们邀请菊尔在现场进行教学,从这个小细节开始,双方的合作越来越顺利。沙龙请求菊尔讲中文,她也表示理解,没有抗拒;怕她担心中文不畅,沙龙使用主持人提问的方式进行,先行和菊尔沟通好了问题清单,让她能够有充足的准备。

正是在这种相互尊重理解的氛围内,造就了民主沙龙自认为最成功的一次活动。“菊尔自己也说,白纸的时候她还是对这个运动抱有怀疑、观望的态度。因为以前很多老的民运人士,是以汉族为中心的社运,‘有点高高在上’,甚至觉得关心他们的问题是在帮他们、给他们一个人情。”当菊尔看到沙龙发给她的问题,令她感到了进步和尊重,她也开始在社交媒体上关注起了“北方广场”的账号。

菊尔个人的故事分享令秋婧感同身受:“她希望大家消费的时候稍微注意一下,不要去买可能是新疆出来的东西。因为她看到这些东西,就会想到可能是亲戚阿姨、舅妈在监狱里面做出来的。每当她想到这些,就没有办法去买。”这些小小的个人故事,就这样被热风的一个个沙龙活动串联起来。

鲁迅在《热风》里的话,他们只引用了一部分。原文是这样的:“所以我时常害怕,愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。”

China Deviants:在进化中寻求延续

“10月29日,中国人在伦敦的抗议是我们的第一次活动,200人赶来呐喊的样子就像是夜空中突然绽放的烟花。”这是在英华人组织China Deviants在社交平台上发放的第一个帖子。去年十月起,英国有三场声援“白纸运动”的活动,China Deviants在抗议之后又筹备了李文亮悼念活动、六四广场戏坊。每次,成员Evelyn都会到现场拿着扩音器高呼口号。一年过去了,昔日的学生组织,有意发展为更有规模的慈善法人组织;众成员由“一张白纸”,成长为现在搞活动的熟手…

过去,海外华人一向低调,除了每年“六四”的悼念活动外,甚少看到有组织性的抗争活动。Evelyn认为,女权的思想是成为公民不可或缺的部分,“很多年轻人公民意识的觉醒,可能是在国内接触女权意识形态开始的。到了‘白纸’时,也是有很多女权主义者们在,包括我个人;所以我会想做女权工作,因为女权活动是一个很能够自我赋权的过程。”

白纸运动后,唤醒及团结了海外留学生中沉寂多年的反抗想法,如何将这股热度维持下去,则成为一些组织的策略重心。“从四通桥以及人权日活动后,大家都觉得需要做一些工作坊,来维持社群连结。”Evelyn说。最近他们举办了工作坊,让参加者讨论在中国受压迫的群体,如台湾、香港、西藏及维吾尔族,以及女权主义群体,看大家怎样在一个官方叙述的压制下,产生他们各自的叙述。

适逢白纸抗议一周年,China Deviants与欧洲其它组织及学生,包括曾在法国声援“白纸抗议”的活动组织者之一——巴黎艺术学院学生蒋不合作,向全球创作者征集与“公共议题”和“社会行动”相关的艺术创作。作品将由货车装载,由伦敦驶至巴黎、柏林至米兰等地展出。

蒋不向《歪脑》透露,目前收集到四十到五十件作品,当中七、八成来自于欧洲的留学生,其余来自中国国内本土。“有一个艺术家,采访了七个白纸的亲历者,然后把他们的经历用VR眼镜的形式,做了3D建模,让观众恍如亲历其中。”不过他坦言,有部分已投稿的中国艺术家表示受到某种压力,撤回了作品。

China Deviants运作一年,也注意开始到线上安全问题。在网上报名的人,他们都会作简单背景审查。Evelyn自己曾怀疑被跟踪,甚至被中共大使馆盯上,“我收到一个很奇怪的电话,就是中国大使馆打过来,他问我‘你身体还好吧?’ ,我说‘我挺好的呀’,然后就挂掉了。这个就好像在说‘我知道你是谁,自己小心点!’。”不过她认为,因为白纸抗议是天安门运动之后发生的第一次全国性抗议,“如果说一周年不记念,就不会有第二周年出现,所以要是那样子的话,它就会消失掉…所以我不会因为它的一点威胁,感觉到害怕,反而会更加激励我们去做这件事的一个动力,因为有压迫就代表活动是成功的。”她又透露,China Deviants希望将来成为慈善法人组织(Charitable incorporated organisation),除了收益及支出更透明,也可以从事更多政府游说工作。

China Deviants的社交平台由一年前只有数百人追随,如今已升至逾二千人,目前成员人数未见大幅增加,这可能与伦敦社群流动性强,以及与中国留学生群体为主有关。不过白纸运动后,今年出国的中国留学生,更积极充当线下活动组织者,当中包括Winsor及404这对情侣。

404毕业不久就遇上上海因新冠疫情封城多月,“当时出现了各种问题,包括没有足够的食物,食物质量又不过关…大家的愤怒就开始积攒起来,然后就到公寓门口聚集,要求政府解封,或者让我们能够自由活动。”那时候404反政府的思想开始萌生,后来发生北京四通桥事件。“它给我带来了一个很大的震撼,但还是没有这个勇气。白纸那一天,就是人群的裹挟,让我能够第一次参与进这样的行动。”

404忆述,当天11月26日晚上10时左右,他离开了公寓,走向人群独自默哀,当时有人点上蜡烛,也有人递上白纸。他一直待到翌日清晨五、六时,那时候警察开始驱赶人群,甚至暴力对待示威者,他成为被警察拘留的一员。他说自己“反政府的心”在那一刻达至临界点,“我知道这个政权很烂,但是没有想到,会一直发展到最后,出现很多人被带走、被殴打的情况。”今年9月到英国留学,他第一件事便和同样出国念艺术的女朋友Winsor,跑去参加10月1日反中共的集会游行。他们由此认识了China Deviants的成员,并主动提出,可以筹备“四通桥一周年”活动。

他们两人都认为,国外参与公民运动更自由,亦没太多掣肘,不过参加人数仍不太理想,例如“四通桥一周年”时在伦敦桥挂横幅的“快闪示威”,就只有十多人出席。他们认为,国内的白纸运动,可能大家被压抑太久,已经到了一个临界值而一发不可收拾,所以“国内白纸的影响力很强,波动范围比较广,但在海外的话,主要是一个纪念活动,以引发更多国际上不同组织的关注。”

他们希望将来可以在英国继续参与公民运动,也希望可以唤醒更多人的政治觉醒,令公民运动遍地开花。

为保护受访者身份,文中的受访者皆为化名。喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐