《廿二世紀殺人網絡:復活次元》|一次不該有的重啓

編者按*寫下的第二篇影評文章,文風嘗試轉型成玩梗/抖機靈,現在來看也是蠻幼稚的作為一個00後,我很是羨慕上一輩的人能夠有《星球大戰》系列、《指環王》系列、《廿二世紀殺人網絡》系列的陪伴,既有英雄般的科幻也有中土史詩,還有科技和哲學的思考。

近幾年隨著《復仇者聯盟》的結束和《沙丘》的誕生讓我感受到了我們這一代人也有了可供回憶的點,但是像《廿二世紀殺人網絡》這種將多種媒介美學和不同的哲學觀念混合的影像我們卻再也沒在新千年後創造出來。

正當我感嘆之時,《廿二世紀殺人網絡:復活次元》在2021年的年末(美國院線和HBO上線)出現了,看樣子沃卓斯基姐妹(以前是兄弟)和基努里維斯還是妥協了華納重啓了這個續集。

沒辦法,可能是他們給的實在是太多了。

但是在我看完之後,我是無從下筆或者說不太敢寫的。

這是一段很尷尬的觀影體驗,給我的感覺不亞於看《毒液2》、《電鋸驚魂9:漩渦》、《速度與激情9》等眾多疫情下撲街的好萊塢IP續集。

以前的黑客帝國三部曲時是能夠讓一幫當紅哲學家寫一本影評集子《黑客帝國與哲學--歡迎來到真實的荒漠》的作品,我們能從中壓榨出各種的理論來源,認識論、進化論到宗教,再到笛卡爾、黑格爾、柏拉圖等大哲學家的觀點......

可是這一部重啓之作我只能絞盡腦汁地思考,然後看到時有時無的隱喻,沒有連續性,更沒有從前那種超越時代和總結時代的東西。

當然也是我本人的理論支撐不夠,裡面的內容看不懂。但是我又細想前半段導演自己自嘲了半個小時,可見也沒有太想拍,所以自然而然我也就敢吐槽了。

我盡量不去提黑客帝國三部曲的成功性和裡面的哲思(因為我也沒有徹底看透),只去探尋這個重啓到底差在什麼地方?

明天1月14日它就在大陸院線全面鋪開上映了。

如果你想開開心心嗑Neo和Trinity的愛情故事,如果你只是想看一部好萊塢流水線科幻片......那麼你去看確實沒什麼問題。

但如果你想看到更多,那也實實在在是沒了。

關於沃卓斯基姐妹的介紹和黑客帝國三部曲的劇情我就不多贅述了,先大概把《廿二世紀殺人網絡:復活次元》的時間線和劇情解釋一下。

在第三部救世主Neo和Trinity拯救完人類世界後,機器和人類有了短暫的和平和融合。但矩陣內部的AI逐漸產生了矛盾,Anaylast(由尼爾·帕特里克·哈里斯飾演)認為機器應該重新統治人類。

他打敗了Architect並重新屠殺人類,Niobe帶領幸存人類創造了新的城市-艾歐。

Analyst也發現Neo和Trinity之間的“用愛發電”可以有源源不斷的能源,但放在一起又會造成極大的破壞,於是強行將兩人在矩陣中復活,但以陌生人的身份出現。

Neo變成了著名遊戲設計師(設計的遊戲恰恰就是Matrix三部曲)Trinity則變成了兩個孩子的母親。

一次偶然的機會Bugs(傑西卡·亨維克飾演)發現了矩陣中的Neo,於是重新從虛擬程序中拉回了Morpheus(葉海亞·阿卜杜勒·邁丁飾演),聯合其把Neo和Trinity重新喚醒。

最後Neo和Trinity打破Analyst陰謀,並重新創造矩陣......

01|人物设计的蹩脚

回顧整個電影里的人物,無論是從外貌還是角色內在邏輯動機都有種很蹩腳、自我的感覺。

首先是Neo,在重啓的世界觀里的名字是托馬斯·安德森。

從外貌來看就是大問題啊餵,這是《黑客帝國》,不是隔壁的《疾速備戰》!有必要還留著長髮和鬍子嘛,這與Neo的中年形象也一點都不符合啊?

串戲從這一刻就直接開始了......

然後是他的動機問題,可以說他的被拉出來是純屬意外,本來老老實實當個emo的中年人,被意外拉出來後完全規避掉了三部曲里最重要的點--選擇。

這次復活後我只能感受到一個純純的情種,沒有拯救艾歐、沒有武魂覺醒......只有我要救Trinity。

從前那種為了集體犧牲自我的存在主義意識變成了如今的個人主義,還拉上了一大幫人類朋友一起解救,最後覺醒Trinity的辦法竟然還只是打賭+真情實感勸說????

我想說這真的就是給老粉絲的一點寬慰吧(動作設計稍後我再說)。

Trinity,在新的矩陣系列里她有了個新的名字--Tiffany。

這個角色是我能在黑客帝國里看到被當今時代所腐蝕的東西,三部曲里的Trinity是基督教宗教學里的三位一體的意思。

而沃卓斯基將她變成Tiffany則是諷刺這種現實維度下的消費享樂主義(Tiffany原型源自《蒂芙尼的早餐》)。

這個人物本身沒問題,但是細想她還只是個工具人啊?

即使最後飛升的是她,可是她始終不是自己覺醒的,甚至說她的選擇也僅僅是基於“我討厭Tiffany這個名字”。

沃卓斯基倆人從兄弟變到姐妹,20年了,還是不會拍女性的覺醒意識,這個角色自始至終都是被動的,被動的認識Neo,被動的拯救世界。

沒有一步是她自己發掘出問題。我在想如果讓Trinity先醒是不是也會有意思一點......

這點感覺就很像迎合當下的一些主題和熱點,最後變成《美國派9》一樣只是把男女身份換了一下罷了。

實在是不忍心放他倆已經老了的照片,確實在大銀幕上看兩個50多歲的人談戀愛肯定沒年輕CP嗑的爽,但是他倆也足夠了。

不過既然說到CP就不得不提這新版里最被觀眾質疑賣腐的Smith了。

Neo是bug,同時Smith也是個bug。他倆就像硬幣的正反面一樣。

在三部曲里我們能感受到雨果的那種威懾力和壓迫感,但是新版的這個演員給我的感覺就像1想要霸佔Neo然後被拒絕了一樣,很符合當代衣冠禽獸的那種審美,但是顯然在這個片子里整個一大無語住。

最讓人無法理解的是最後大決戰的時候,居然幫Neo送上了致命一腳????原因竟然是知道了他想要做真正的自己???我靠,這點Analyst跟他沒談攏嘛???

屬於是反派自己搞內訌了啊。

讓我想起了21年的《毒液2》,大決戰的關鍵竟然是宿主和共生體不和諧,而不是主角強大或者覺醒......

我很迷啊。

說實話,這版Morpheus是吸引人的也是最可以但是沒必要的。

由於老版的Morpheus為了掩護Neob等人撤退犧牲,所以新版的採取了套娃設計。托馬斯安德森不是自己整了套黑客帝國遊戲的模擬程序嘛,Bugs混進了這個程序給了老版Morpheus一個紅色藥丸讓他跳到矩陣里之後再餵一個變成現實世界里的電磁流,好傢伙人工智能直呼內行。

而這個新版的作用好像僅限於向我們展示現代科技的力量罷了,救不救Neo好像關係不大???Bugs也只是一個串聯作用,另外的梅羅文加、沙蒂、Neob等老朋友也僅僅是回來跟我們打個招呼,對故事本身好像作用也都不大。

關於人物的一點:墨鏡真的太重要了!!!!!

眼睛是直觀傳遞情感的,它不如肢體那麼抽象,所以表演也不會那麼的生動。把眼睛遮住觀眾才會在意其他部位的表演,新版幾乎摒棄掉了墨鏡的設計,這反而讓觀眾會代入不進去這種矩陣的世界里。

02|水时长的故事结构

你要說这是一部標準的好萊塢商業片,那我可能也不大支持這個觀點。

好萊塢的商業大片大多都是很規整嚴謹的結構,每一幕都有其敘事作用,從上個世紀的《生死時速》到現在的《007:無限赴死》都很工整。

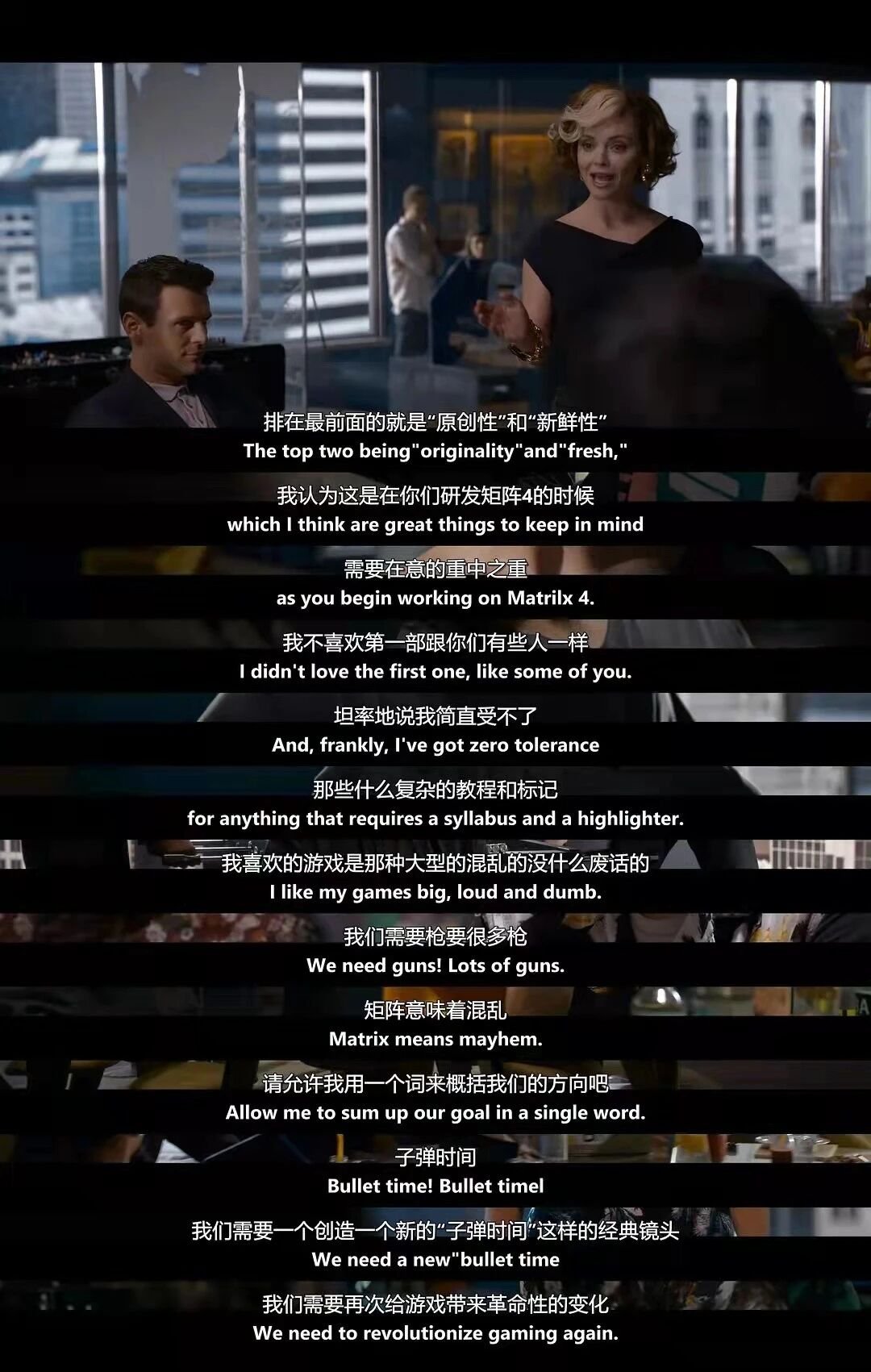

反觀矩陣重啓的15-30min一直在諷刺華納,這表達了創作者的無奈,也不乏是一種電影自反性的表達。但是????

一點敘事作用都沒有起到啊,幾乎找不到有用的敘事線索,有水時長的嫌疑......

這不是機靈的抖包袱,這是真正的無趣(雖然罵華納罵得真爽)。它自己諷刺的我也就不多吐槽了。

到了中間約一個小時的時候觀眾才看到了三部曲後想要的結局--人類和機器共和,能夠自己種植自己生活,形成一種文明。

但也就到這了,之後的戲份就又是大木大木大木大木大木大木......噠噠噠噠......

感覺就像春晚小品一樣(bushi 諷刺來諷刺去本身就沒拍好,如果真想搞一些自反性,學學《野蠻人入侵》都行。

除了結構的大問題,故事也開始出現一些硬傷,最直觀的就是插頭問題。

三部曲里要是想撤離矩陣必須要接電話找到存檔點。可是我看這新版的跟充電一樣,想拔就拔,前一秒還在被追說拔了會有生命危險,後一秒跑出來了說拔就拔???

這你得給我一個自圓其說的道理吧。

另外把三部曲變成一個遊戲的想法也很不機靈,這種感覺就好像霍比特人經歷完了魔戒一覺醒來自己只是一個普通侏儒的感覺,咱說這不純純把觀眾當傻子嘛???......

說到底就是很敷衍......

03|荒诞的视觉效果

終於到了最最敷衍的地方,如果說《廿二世紀殺人網絡》三部曲是一段史詩,那麼這個重啓就是網飛大數據+MCU都不用的特效拼成的“網大”。

它整體的質感可以用拉了褲里來形容了。

當年黑客帝國能達到那樣的高度不僅僅在於內容和哲思,更關鍵的是技術的革新,那是超越時代的進步。現在的這部追趕時代的尾巴都還費點勁。

首先拉胯的就是影調,這啥啊這是,真就泯然眾人矣了唄。

接下來是令人尷尬到腳趾扣地的,也是Analyst使用次數最多的技能--慢動作和子彈時間。

不會真的以為20年了這些東西還會是引領潮流的吧?(扎導鼓掌)

漫威和DC用的都不是很多了,況且用的真就還不如閃電俠......

還有結尾那段不知所云的《釜山行》姊妹篇《矩陣行》。看到那兒我明白了,原來沃卓斯基姐妹這麼喜歡扎導,打戲硬橋硬馬像蝙蝠俠打超人、人海戰術拍的像2004年的《活死人黎明》、慢動作剛說完......

這種僵屍人我上次看到還是在2017年《速度與激情8》里的僵屍車,感覺幾乎沒差多少.....

這真的“狗都不用”了。

當然關於最大的槽點莫過於全網都在調侃的“人到中年,只能靠氣波”。

確實,這部電影少了“天下第一武指”袁和平的加入,其整體的效果便是大打折扣,只能通過大量的切中近景鏡頭來掩飾缺點。

原三部曲中袁和平的動作設計帶有強烈的東方哲學思辨,就比如他的動作設計總會給兩個打鬥鬥人物留有空間,並不是像小孩打架一樣你一拳我一拳。

袁和平的動靜結合恰恰拿捏了形和意之間的距離,那一寸方圓就是整個世界,他更多讓觀眾去在意整體和人物的關係而非街頭鬥毆,這就帶有一點道教的思想也與沃卓斯基姐妹在前三部曲的觀點一致。

差不多也就這些,寫著寫著還寫出感情了,突然覺得它也沒有那麼的不堪,畢竟能夠看到最後的“唯愛永恆”就很不錯了。

情懷是這個世界上為數不多可以心甘情願為其買單的東西。

“生活給了我兩個選擇,一個是藍色藥丸相信自己的一切,一個是紅色藥丸質疑你被告知的一切”。

最後,這冷飯炒得不錯,下次別炒了。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者