人物》有榮必有枯,但求對的時間,做對的事:專訪第48屆金鼎獎特別貢獻獎得主李賢文

文|李華

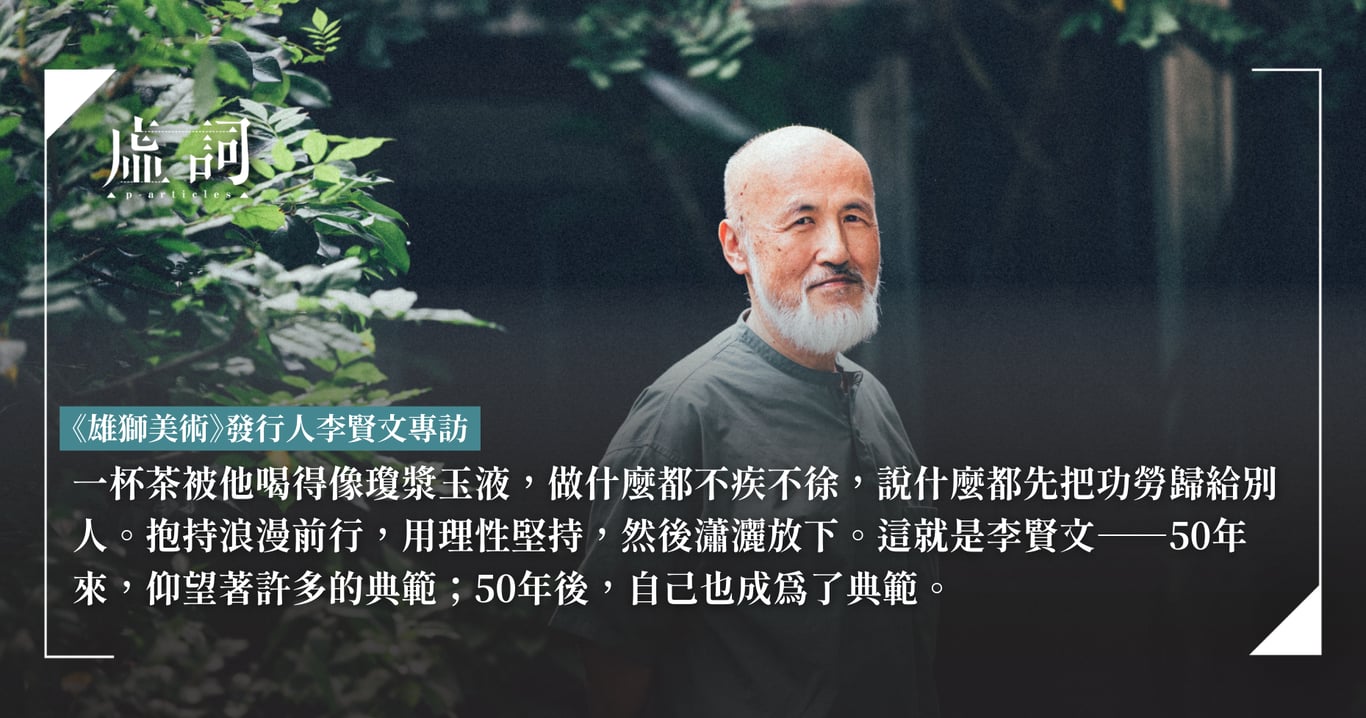

立秋已過,仍然酷熱的處暑時節,我們與今(2024)年的金鼎獎特別貢獻獎得主——《雄獅美術》發行人李賢文相約在紫藤廬茶館,伴著茶香,聆聽他分享在台灣的出版與美術這五十餘年來的故事。

結束

2023年9月14日,雄獅美術旗下的藝文空間「雄獅星空」來了一批特別的人潮,他們是喜愛美術書籍的讀者,一早就來參加「雄獅圖書」熄燈特賣會。

「開始和結束一樣重要。開始的時候熱熱鬧鬧的,結束時候也不要默默消失。善始善終,結束不會讓我悲傷,頂多有點惆悵。」《雄獅美術》發行人李賢文說。

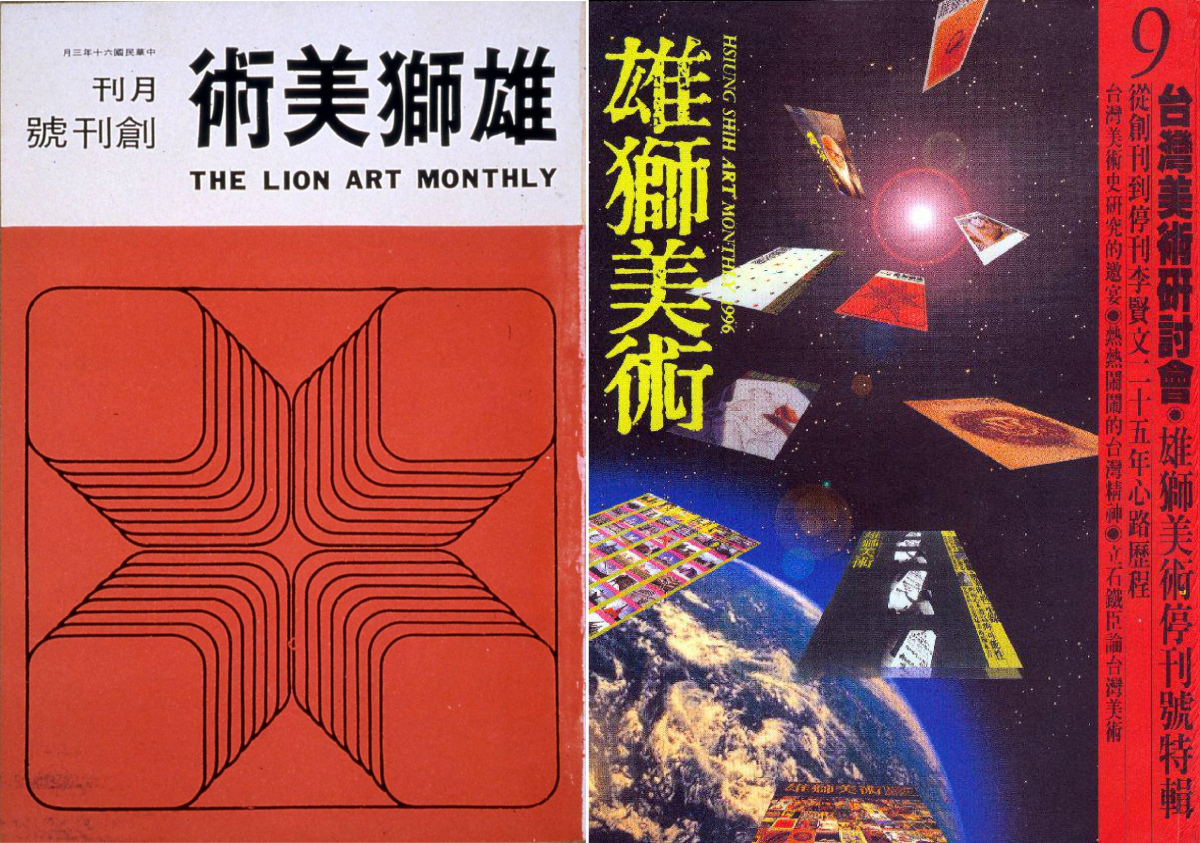

解嚴前就開始推動臺灣美術發展的《雄獅美術》月刊於1996年停刊;2023年,「雄獅圖書」出版熄燈。從沒有美術館、畫家也如地下職業的70年代,一路走到連AI都在畫圖的今日,被問到結束的契機,李賢文只說:「那時(1996)隱約覺得雜誌的時代要結束了,網路的時代要來了,而且我很想要畫畫。」但結束出版,則是比較沉重的決定。

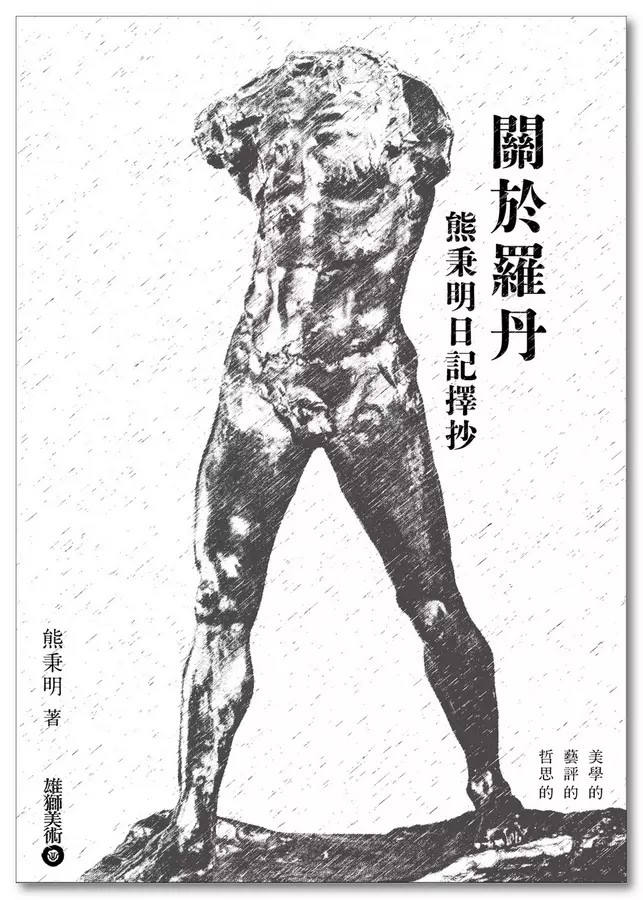

2022年適逢旅法藝術家熊秉明百年冥誕,李賢文決定重出當年叫好叫座的《關於羅丹──日記擇抄》(1987)。

「這本書非常好,談了美學、哲學、藝術、雕刻。但最後,沒賣出幾本,一直被退書,和預期落差很大。我感覺自己好像已經沒有能力,去理解這個時代需要什麼,雄獅出版該結束了。要不是這本書讓我醒過來,說不定現在還艱辛地在做出版,每年用自己的錢去補虧損,愈來愈大洞也不是辦法呢!」

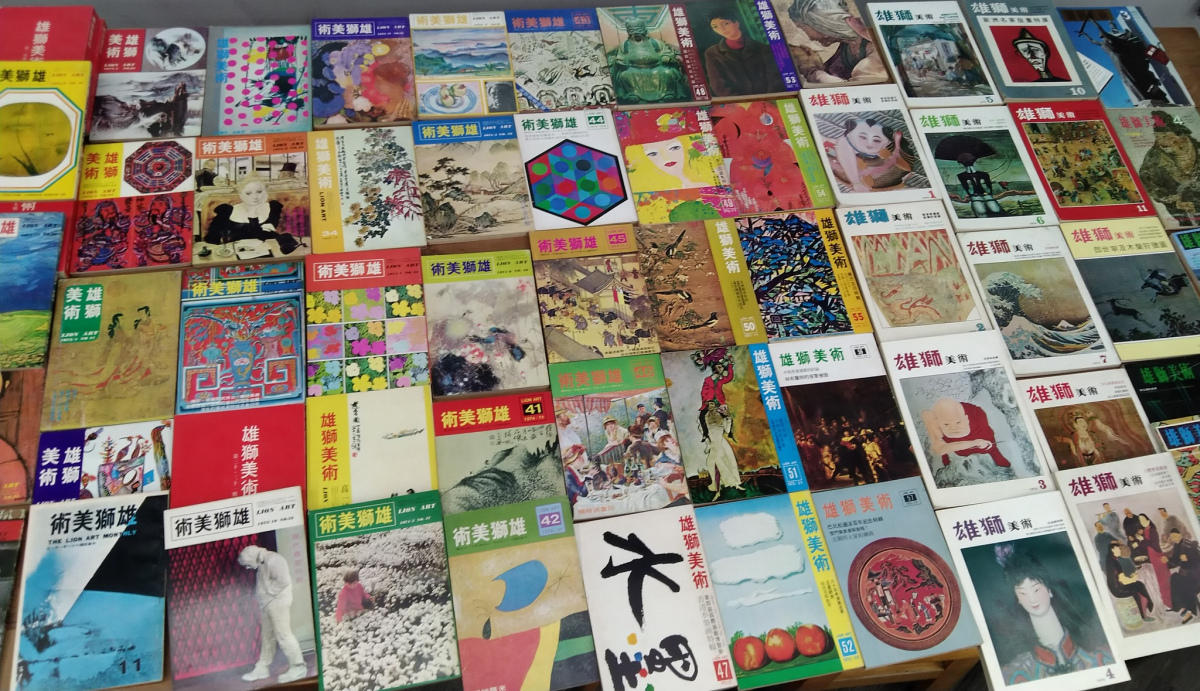

然而,結束不代表消失。李賢文將307期月刊、四百多本圖書、歷年的印刷網片以及資料室裡的上萬冊藝術藏書等文獻史料,全數捐贈給國家圖書館。

「資料室裡的書都是當年一本一本從世界各地挑回來的,來這裡工作的編輯都看書看得很高興,好像在念美術系。當初的資料編輯很盡責,把所有珍貴檔案、採訪時拍的照片和書都確實歸檔,所有檔案都被保留下來,沒有遺失。」

李賢文說:「接下來由國家來保存這些資料,就讓以後的人可以查詢借閱,看見時代的藝術發展。所有的素材都是很多人共同促成的,把資料回饋給社會是很好的。」

以「雄獅美術發行人」這個頭銜走過50多個年頭的李賢文,直到2024年炙熱無比的夏日,多了一個頭銜,那就是「第48屆金鼎獎特別貢獻獎得主」。

被問到得獎感言時,他說:「我覺得我是代表所有曾在雄獅努力工作的優秀編輯、攝影、設計還有無數的作者與讀者們一起得到這個獎……」對李賢文來說,所有的成果都是眾人共同努力而來,包括扛下家業、好讓他能盡情投入美術事業的弟弟李翼文。「如果真的要說我有什麼特別,大概就是從沒路的地方走出路來,並堅持了50年吧。」

許多人在雄獅圖書宣布熄燈時,再次想起自己多多少少都曾有過「雄獅」的陪伴:學生時代手中的那盒雄獅蠟筆,下課後走進的雄獅畫班,家裡那本《西洋美術史綱要》,甚至曾經興沖沖地把作品投去「雄獅新人獎」。

雄獅美術之所以彷彿時刻伴隨、在不同階段都能見其身影,是有原因的。在李賢文的領導下,雄獅美術就像是臺灣美術界的「萬應室」,隨著時代演變,不斷為了當下最需要美術平臺來發聲的藝術家和讀者們轉變形態、提供新穎的美術學習資源。

萬應

「當初就是一個理念:喜歡美術,想推動美育,很單純的想法。之後這麼長的時間裡,每個階段有每個階段的想法,不管是月刊也好,叢書也好,都是這樣。」

中學時期,因為家中經營雄獅文具的商業考量,李賢文被送去學習繪畫,沒想到從此離不開藝術。1971年,剛從大學畢業的他感到臺灣畫家缺乏發聲平臺,於是創辦了《雄獅美術》月刊。「那時想到什麼就做什麼。」李賢文說,畫家需要什麼、讀者渴望什麼,就是他不斷想出新企劃的泉源:「從來不缺題材。」

幾年後,有感於辦雜誌需要眼界,李賢文到巴黎留學,從而發現相較之下,臺灣簡直是美學沙漠。1977年他創辦「雄獅美術新人獎」,因為當時僅有的美術類獎項,都是在傳統守舊的審美觀下評選的。

「一開始,評審委員的組成有老、中、青,到第三、四屆之後,來報名的藝術家愈來愈年輕,作品也愈來愈新,評審我就不再找老輩了。不同世代就該有不同的評審委員,制度也一直隨著時代改變。」第9屆的評審組合,有楚戈、漢寶德、蘇新田、蔣勳、黃才郎,都是正當青壯年的藝術家,美學沙漠的甘霖已然悄悄灑下。

此後十幾年間,雄獅美術新人獎成了鼓勵年輕人創作的一大推力。解嚴之後,社會氛圍快速變化,畫廊、美術館陸續出現,各式各樣的美術獎項也紛紛成立。「後來裝置藝術、概念藝術也都來了,年輕人漸漸不需要雄獅新人獎來讓他們站在舞臺上。」

新人獎連續舉辦了15屆之後,雄獅美術改而舉辦「雄獅美術創作獎」,主動去接觸已默默耕耘一段時間,卻沒什麼人看到的中生代藝術家。「第一屆得獎人是楊茂林,後來還有董陽孜,現在都是大師啦。」李賢文如數家珍道。

辦雜誌的同時間,除了以雄獅圖書出版國內外、當時幾乎不可能浮上水面的各式各樣藝術書籍,還有許許多多背負著不同任務出場的項目,例如《台灣美術年鑑》(1990~1997)、雄獅畫廊(1984~1994)、雄獅美術雙年展,以及雄獅畫班 (1977~2019)。

「1980年的時候,我為什麼會去編《西洋美術辭典》?當年可沒有google,我留學時候,發現很多專有名詞都不知道,就想到其實學生很需要這樣的工具。編完之後,果然賣得很好。那時很多學美術的學生出國留學一定要帶兩樣東西:大同電鍋和《西洋美術辭典》。」聽到這裡,大家都笑了,對美術系學生而言,雄獅美術所提供的,就和大同電鍋一樣必要又實用。

隨著雄獅圖書結束,這間萬應室的最後一項任務,就是將成立於1984年的資料室中,所有珍貴的臺灣美術圖文影像資料數位化,以「雄獅美術知識庫」的面貌繼續回應廣大學術需求。

如同自身的繪畫歷程,從油畫、水彩到水墨書法,都是為了回應某種內在或外在的呼喚而啟動,李賢文常說:「偶然也是必然,在對的時候,做對的事。」

榮枯

「1996年雜誌停刊的隔天,我就搬去中壢了。」李賢文一邊為我們描述他現在的生活,一邊加了一大把枸杞到蓋杯裡,「這個太好喝了,再來點熱水。」他開心地說。

「會買下中壢的房子也是個機緣。那是間法拍屋,老房子狀況不好,到處都是壁癌。住了10年,後來才把它改造成現在的樣子。」

所謂「現在的樣子」,被李賢文浪漫地取名作「五苓山居」:「我會搬到那邊,也很簡單。從小就在臺北長大,我渴望大自然,希望有庭園,可以養養魚,看太陽月亮。像今天早上五、六點,我走出庭園,看見啊,好大、好漂亮的月亮。」

在場所有人皆認同地對這幾日的超級月亮讚嘆了一番,又塞了好幾塊美味的楊桃蜜餞到嘴裡,與李賢文一同放下重擔,走進了大自然。「現在我打開窗戶,就能看見風景。當我心情不好的時候,大自然就是救贖,讓我恢復能量。要是人覺得悶、覺得失意,走一趟大自然,是很好的自我療癒。師法自然是很有道理的,比如林玉山老師,就很重視寫生。」

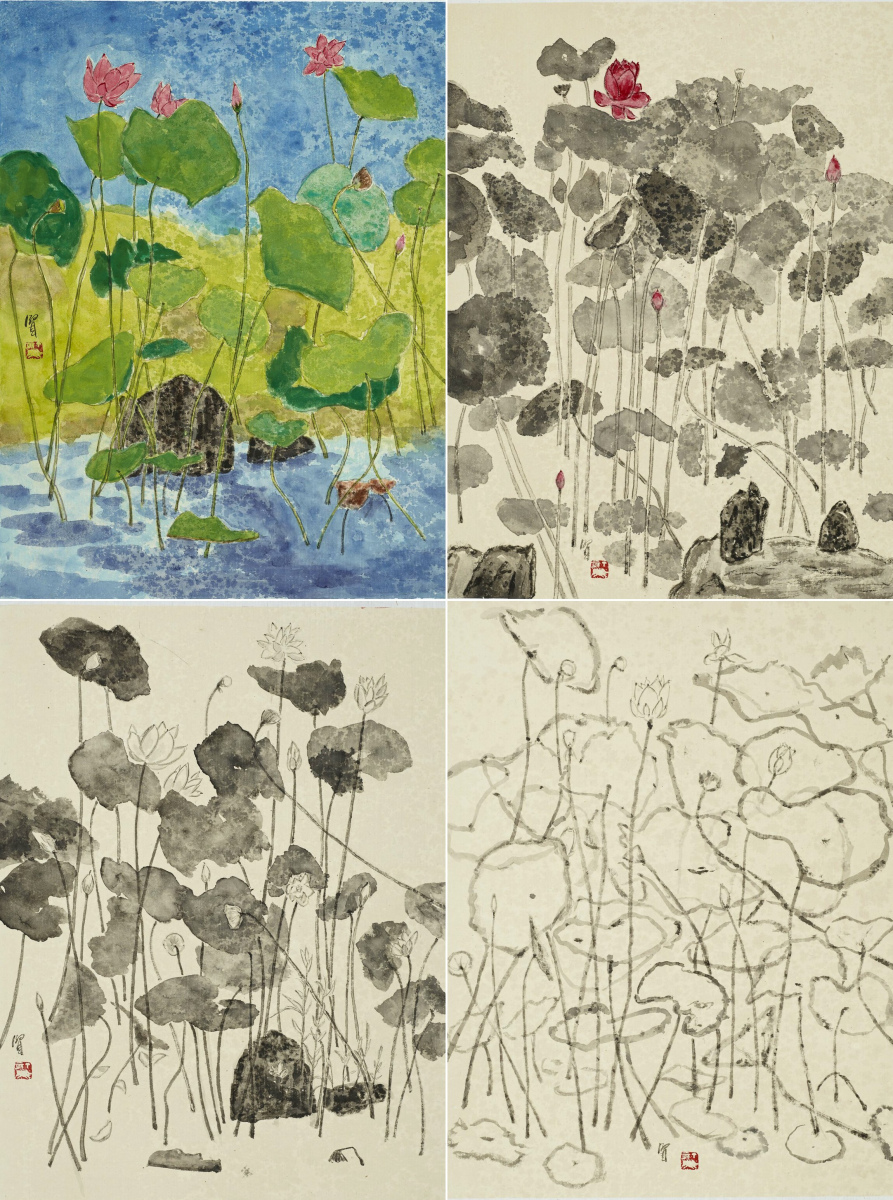

雜誌停刊之後,李賢文恢復了畫家身分:「早期我畫水彩和油畫,1992年學了書法,覺得墨在宣紙上變化無窮,自然而然就一直想畫水墨。我1997年開始學習水墨畫,一邊學習一邊找題材,一開始我會去國外畫畫,也去大陸寫生,但921大地震之後,我有很大的轉變。」

1999年921大地震,南投九九峰一夕白頭,讓李賢文大受刺激。「隔年我就去九九峰那一帶,畫了很多畫,後來還發展成20幾公尺的長卷〈三探九九峰〉。我這兩年還有再去畫,現在的九九峰,樹木和野鳥都回來了!」

踏查九九峰之後,李賢文愛上了山嶺,從雪霸、大武山、玉山又爬到合歡山,畫了一系列臺灣山水寫生。「從低海拔、中海拔、高海拔的林相變化一路到山頂上,才發現臺灣真的太美了。你可以從我的《雪霸登高處》四聯屏,感受到我在山上的喜悅。」

在屏東北大武山的舊好茶部落,李賢文見到幾位魯凱族的耆老,聽聞了許多關於雲豹的故事。臺灣雲豹已於10年前被宣布可能絕跡,「東西不在了,讓我生出很多想法。」遂於山嶺間追尋雲豹足跡,前後創作了《雲豹的呼喚》(2017~2018)和《臺灣雲豹三部曲》(2020)系列。

山川、動物,和人總要面對的生死,乃至事業起落,在李賢文眼中皆是必然的榮枯,都是「無常」的習題。然而「有榮必有枯,有枯必有榮!打破認知的疆界,天地萬物,生生不息,輾轉往復。」他在《節氣24帖》這本書中寫到。

《節氣24帖》收錄了李賢文在Covid-19疫情高峰期(2020)因為無法爬山,轉而以住家「五苓山居」庭園為主題所畫下的24幅小品。足以窺見畫家在壯闊天地之氣洗禮後,逐漸沉澱下來的恬靜身影。

如今總算徹底恢復自由了,接下來會有什麼樣的冒險呢?但李賢文回答:「20幾年來,我的題材都是機會來了就去畫。2014年我受邀在臺東大學當駐校藝術家時,就畫了很多臺東的東西;兩年前台灣好基金會邀請我去池上藝術村當駐村藝術家,就畫了很多池上風光。總而言之,就是機緣。所以,你問我有什麼計畫,我還真不知道,也不想自我設限呢!」

開始

李賢文曾在與臺北市立美術館《現代美術期刊》(Modern Art Plus)的訪談中說到:「凡事總是要有人走第一步,走了以後,後面的人就會修正它,走得更好。」

美育的事業如今由兒子和媳婦接棒,以「雄獅星空」走向未來,「他們耳濡目染,也產生了興趣,就讓新的世代在充分的空間裡發展,我不會給意見。」

李賢文強調,美學會隨時代改變:「日治時代,會希望臺灣的畫家要畫出炙熱陽光、潮濕的感覺,在畫作裡表現出臺灣性,一種野性,那時的畫家有這種自覺。但現在,臺灣意識已經很強,是不是能在繪畫裡表現出臺灣性、主體性,可能不再是現在藝術家最需要去重視的課題。」

「美學通常會談到平衡,藝術的平衡性,協調性。不管是構圖、造型、線條、色彩,去達到一個平衡感,平衡感會讓人看得舒服,這是客觀的層面;主觀的部分就是在這個平衡感裡面,有沒有突破性的想法,我們可以說這是好的藝術。」

「例如AI,不是人的頭腦創造出來,而是利用數據去生成。我自己是不理解,但很難講未來會不會被普遍接受——以後想畫畫,是不是就不用學素描了呢?或許以後會有一個新的類別叫『AI生成藝術家』。因為,就算同樣是運算,也是有人做得好,有人做得差呀!做得好就在領域內很厲害,說不定也會出現某種AI大師,不過那就不是我這一輩的事了。現在還可以用ChatGPT幫忙翻譯,科技帶來很大的方便,但是也改變很多事情。」

改變,是好是壞,似乎很難從個人的角度來評斷。不過,有沒有什麼是我們這一代遺落的呢?

「藝評。」李賢文說:「日治時代的藝壇,藝術家互相批評得很厲害。雄獅圖書出過一本顏娟英老師編的《風景心境》,裡面有大量的日治時代文人、畫家、藝評家所寫的文章。例如,立石鐵臣就寫了很多批判當時的團體展、競賽的文章,都講得很白,某某畫家畫得不好什麼的。到了60、70年代,反正什麼東西都賣不出去,被批評,說不定知名度還提升呢!」

「雄獅月刊也曾經做過一個專欄叫『正反兩極』,徵詢畫家同意後,請兩位對那位畫家持不同意見的評論來寫正評和負評,非常刺激!以前讀者都會具名投稿,認同或不認同的心得都有人寫,廻響熱烈,那時呀,事情很單純。」

回憶起藝術圈尚未建立商業模式的年代,李賢文認為比起現今,最大的差異就在於缺乏藝評。「現在藝術活動很多,但沒有真正的藝術評論。一是藝術評論不好寫,另外就是假如寫負評,會影響到畫作的銷售。畫廊、美術館,都得說自己的藝術家好,一些所謂的評論其實都只能說正面的話,或是引用一大堆理論,都不去談到核心。這幅作品竟究是好,還是不好呢?不能說了。可以賣畫之後,藝評成為麻煩。畫家們得到的是商業化的好處、生活上的提升,但繪畫上的提升呢?或許就比較難了。」

假如還想要經營美育內容,李賢文認為若能讓真正的藝評回來,會是件不錯的事。「用網路做內容也很好啊,符合年輕人的閱讀習慣。比起介紹性的內容,評論性的內容其實比較刺激。現在有一大堆介紹性的文章,但沒有評論性,要做出好的藝評挑戰很大。」

再說,讀者稀少,對媒體經營者來說是最難跨越的困境。「手機固然很多訊息可以看,可是很碎片化、即時。打開書能讓人沉浸在作者的智慧裡,打開眼界。讀書可以讓我們安定下來,安定下來才是最重要的。大趨勢很難回來,但讀書的人還在,深入的、哲學性的書還是被需要的。對於現在還在看書的人,身為出版人,我真心謝謝你們。」

典範

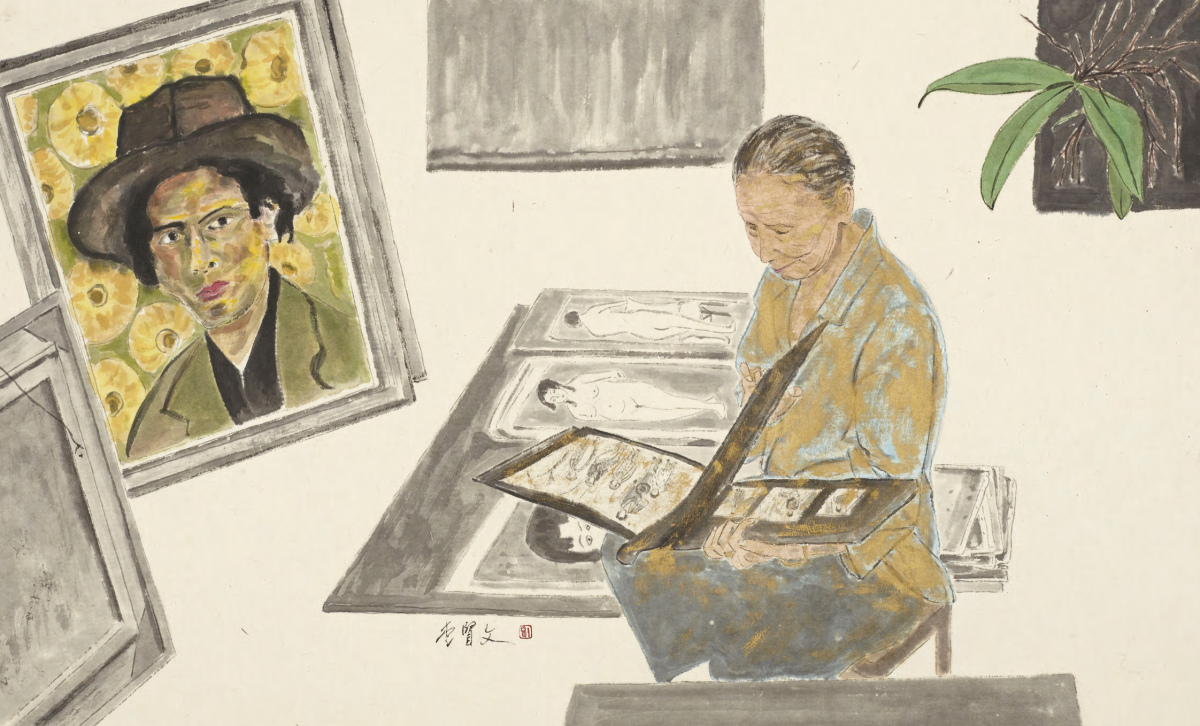

「我有很多人生的典範。例如余承堯,他是一個很特別的水墨畫家,後來我想致敬,就畫了他的肖像。接著,我就想到,我尊敬的畫家很多,也許我可以把他們都畫出來。」

李賢文後來畫了20幅畫家肖像,包括陳澄波及夫人張捷、礦工畫家洪瑞麟、林玉山、李霖燦、席德進等,收錄在允晨出版的《走在臺灣美術的最前面》。

「有一年我在京都,遇到10月的『時代祭』。在隊伍裡,代表江戶時期的婦人列最前面那個人拿著牌子,上面寫『池大雅夫人 德山玉瀾』。池大雅是一位著名的水墨畫家,而池大雅夫人也是能詩擅畫,夫妻倆非常恩愛、鶼鰈情深,羨煞當時的文人。我看到那個畫面就想:假如讓臺灣畫家也按照時代列隊的話,走在最前面的會是誰呢?我想到的是陳澄波的太太,了不起的張捷女士。」

李賢文一邊說著,一邊翻開《走在臺灣美術的最前面》,為我們講解〈陳澄波與張捷/內心世界的精神力量〉這幅彩墨作品,以及〈玉龍雪山前的李霖燦〉。

「陳澄波走了之後,張捷女士將他所有的作品都小心地保存起來,她相信這些作品總有一天會重見天日。她抱著畫冊,好像抱著她先生,我用了三角形構圖,還用了金色,讓畫面看起來像〈聖殤〉……」

「李霖燦老師本來也畫畫,但在接觸了雲南玉龍雪山上的納西族之後,就把全部心力放在研究納西族和麼些文字上,他把畫具埋在那座山上,再也不畫了。」圖畫上的麼些文字原來也有玄機,那是一則當地人的傳說,後來還編成歌謠。傳說的內容描述有幾個人想要長生不死,於是走遍各地試圖花錢買壽命,後來他們看見一棵枯樹,明白了萬物皆有時,便寬心地回家了。

結束訪談後,我走過夕陽西下的新生南路三段,這一帶(當時的北師附小)也是李賢文學生時期和何肇衢老師學畫的地方。當年李賢文決定創辦《雄獅美術》月刊時,正是何肇衢老師推薦了何政廣老師擔任雜誌主編,從此展開臺灣美術史上重要的一頁。

連日的午後豪雨暫歇,採訪當日彷彿是個受到祝福的好日子。我明白到,人生並不複雜,時間並非敵人也非解答,值得去關注、煩惱、努力的時刻,永遠只有一個,那就是當下。

當下,李賢文正自己開著車返回桃園五苓山居,但他的笑容占據了我的腦海:開心的時候是笑著的、生氣的時候也是笑著的、感傷的時候還是笑著的。一杯茶被他喝得像瓊漿玉液,做什麼都不疾不徐,說什麼都先把功勞歸給別人。抱持浪漫前行,用理性堅持,然後瀟灑放下。這就是李賢文——50年來,仰望著許多的典範;50年後,自己也成為了典範。

(文章授權轉載自「Openbook閱讀誌」,原文按此。)

虛詞・無形網站

虛詞・無形Facebook

虛詞・無形YouTube

虛詞・無形Patreon

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐