长颈鹿是如何变成麒麟的?

在日语中,“麒麟”(キリン/기린)一词既可以指中国古代神兽麒麟,同时也可以指长颈鹿。这两种动物无论是从形态特征上还是文化意义上,显然都有着巨大的差异,那么日本人究竟为何要用中文“麒麟”这两个字,同时来指称风马牛不相及的两者呢?

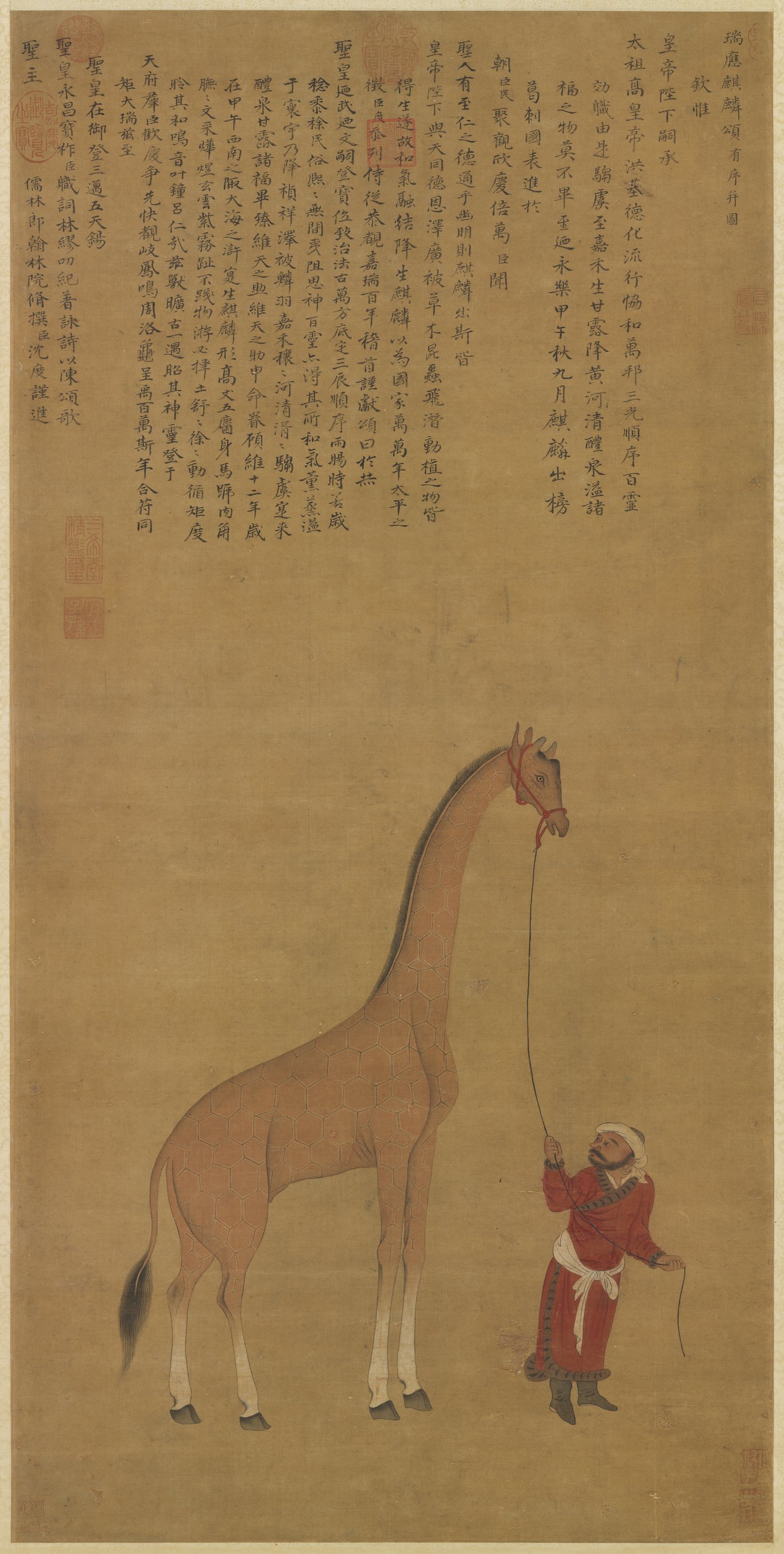

这就得从永乐十二年(即1414年)说起。在那一年,靠近印度的孟加拉国(明代人称为榜葛剌国)遣使来向明王朝进贡,在使团带来的众多奇珍异宝之中,其中有一头长颈鹿颇为引人注目,并被当时的明朝人视为传统神兽麒麟,当成天降祥瑞来大书特书。最为著名的就是被朱棣称为“我朝王羲之”的翰林院典籍沈度作了一幅《瑞应麒麟图》(见附图1)来歌颂这件事。

长颈鹿产于非洲东部,郑和船队在第四次下西洋(1413-1415)时最远到达东非的肯尼亚(当时称麻林迪),很可能由此了解到这种动物。不过最初进贡长颈鹿的榜葛剌国并不出产长颈鹿,它很有可能也是从东非购买来的。而在郑和的翻译官马欢所著的《瀛涯胜览》一书(该书记录了作者作为随团翻译官三次下西洋时的所见所闻,所述跨度从永乐十一年到宣德六年)中,有关麒麟的记录见于“阿丹国”(今也门的亚丁湾)、“忽鲁谟厮国”(今伊朗东南部的米纳布)和“天方国”(今沙特阿拉伯的麦加),其云:“麒麟前两足高九尺馀,后两足高六尺,长颈,抬头高一丈六尺,首昂后低,人莫能骑。其头生二短肉角在耳边,牛尾鹿身,蹄有三跲,匾口,食粟豆面饼。”又云“买到各色奇货异宝、麒麟、狮子、驼鸡等物,并画天堂图真本回京”。站在见多识广的马欢的视角来看,麒麟不是什么神兽,最多只能算是一种对于中国人而言罕见的珍兽罢了(所以同狮子、驼鸡并列)。但只要你有钱,这玩意就是可以随便在外国市场上买到的。所以,我们可以说,对马欢来说,他所看到的只是长颈鹿,而不是中国传统神话里面的神兽麒麟。他之所以使用“麒麟”这两个字,不过是因为在1414年的明朝君臣眼里,这种动物不是随随便便会出现的,它是神兽麒麟,是四灵(四种在中国传统文化中代表祥瑞的动物,分别为龙、凤、龟、麟)之一,它的出现意味着圣王当世,天下太平。马欢作为大明的臣子,当然不能公开否认这一看法,所以便只能在自己的书中将其称为“麒麟”。那么,1414年的大明君臣们,为何不去咨询那些亲自去过中东和东非地区的船员们,去了解这种异域动物的真相,非要把长颈鹿给硬生生想象成神兽“麒麟”呢?

这就不得不说到中国帝制时期的祥瑞文化了。所谓祥瑞文化,其理论根源乃是汉代的谶纬理论,简单来说,就是大自然的一切和人间社会是有着紧密的对应关系的,自然界一切奇异事物的出现并非偶然,它们都象征着人间社会的吉凶祸福。那么根据这一理论,所有罕见的美好事物的出现,就代表着帝王的圣明和治世的太平。因此,为了给帝王拍马屁(或者帝王本身希望增加自身统治的合法性),各种祥瑞事物就会在史书上频频出现了。这里我们可以先看看永乐时期翰林院编撰梁潜是如何抓住一切祥瑞出现的机会来拍马屁的。

永乐二年,也就是朱棣刚刚通过军事政变的方式武力(流了许多血,杀了许多人)从其侄子手中夺取了皇位之后,朱棣的弟弟周王朱橚进献了一只“驺虞”。“驺虞”是一种传说中的仁兽,被描述为虎身狮头、白底黑纹,其出现被视为吉祥的征兆。当时在翰林院负责编撰《明太祖实录》的梁潜赶紧写了篇《驺虞诗》,在其诗序里拍马屁说只有“圣帝明王至治之极”,天下才会有这么多祥瑞同时出现(当时还有什么嘉禾郊蚕文犀白象等祥瑞),挡都挡不住。

永乐十二年,榜葛剌国遣使献麒麟(长颈鹿),梁潜又赶紧写了《瑞应麒麟赞》,并凭空想象出一个故事来:“大海之西万里外,其国曰榜葛刺,有麟生焉。其王知其瑞,而不敢自有。因望洋东北,再拜而言曰:兹惟海岛,蛮夷之邦,视在天地之内,如九牛一毳,其何以致此者?斯其为中国圣人宏化盛德之徵乎?谨卜日:遣使戒舟航度绝岛踰大洋献之阙下。”大意就是榜葛剌国突然出现了一头麒麟,国王知道这不是寻常之物,不敢自己独占。然后就对着中国的方向咨询神意,询问像自己这种无足轻重的蛮夷小国怎么可能会迎来这么好的神兽,其实乃是中国的圣人道德教化的象征,所以应该派人将这一神兽献给中国圣人云云的。我想马欢如果读了这篇文章,肯定哭笑不得:明明是榜葛剌国王去非洲买来的动物,可能郑和觉得很稀奇才让拿去献给永乐帝的。

但问题在于,你不能说破,因为说破就破坏了游戏规则——这是一个关于祥瑞证明统治合理性的游戏,重点不在于祥瑞是否为真,而在于你必须不断找到新的事物来论证帝王的统治合理性。中国的帝王都存在着统治焦虑,毕竟,无论是皇室内部的倾轧,还是朝代更替的循环,都在强调一点,要想安稳地坐在帝王的宝座上,单单靠血缘的合法性是不够的,你得成为明君圣王才行。而要成为名副其实的明君圣王又不是那么简单的事情,所以一个简单易行的证明方法就能发明出来了,那就是制造祥瑞。

有时候,祥瑞也不一定非得是神奇的事物,只要足够罕见也行。比如永乐十三年,西域又送来了一头狮子,梁潜便写了篇《西域献狮子赋》,其序言说这只如此威武雄美的狮子之所以能够来到中国,乃是皇上的“德化”(道德影响力)已经达到了这么远的地方所致的云云。总之,祥瑞就是一种为了论证统治合法性的游戏,而且是一个必须君臣合作一起来玩的游戏。臣子得具有“慧眼”“慧识”去发现各种祥瑞,而君主则需要在感谢上天肯定的同时也适当地表达谦逊,比如朱棣在群臣纷纷拍麒麟屁的时候就说“天下既安,虽无麒麟,不害为治“。意思就是说就算没有麒麟出现,我统治的天下一样是太平盛世。

了解了祥瑞文化,也就可以理解为何在永乐十二年,那些第一次看到长颈鹿的明朝臣子们非要将这一动物视作“麒麟”了——无论这是郑成功和榜葛剌国王的一次有预谋的献瑞合作,还是榜葛剌国王的一次无心插柳(毕竟在当时非洲-亚洲的贸易网络中,非洲王国或商人向苏丹进献长颈鹿等珍禽异兽的记录并不罕见),长颈鹿这一中国大陆所无的动物从登上郑和船队的船只起就注定了它必须作为一种祥瑞出现在大明的国土上。

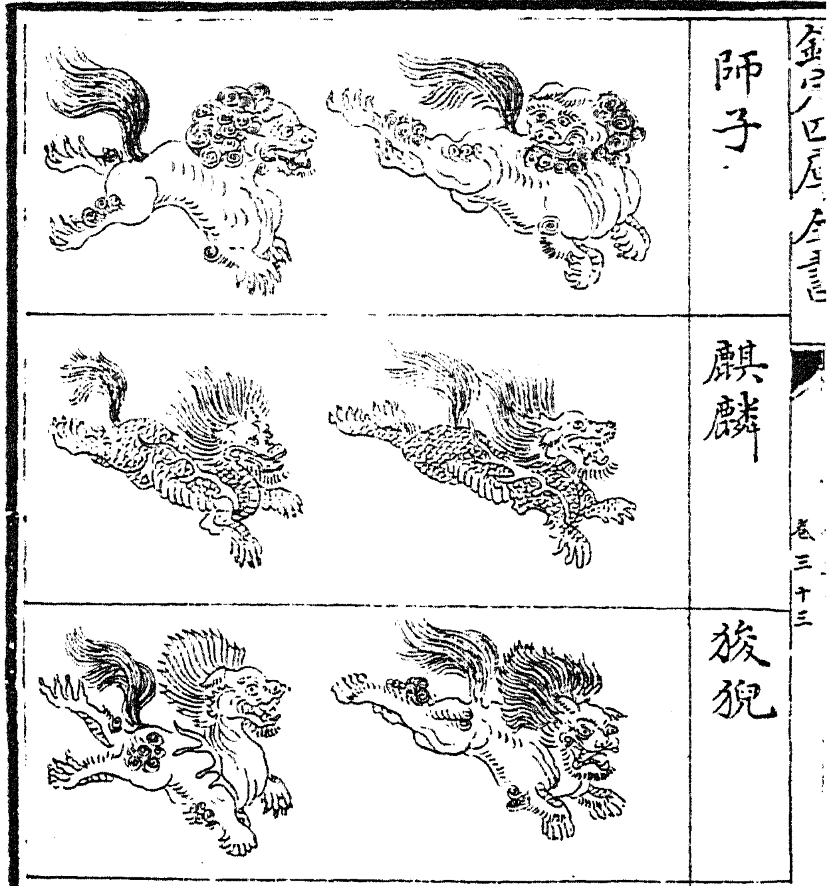

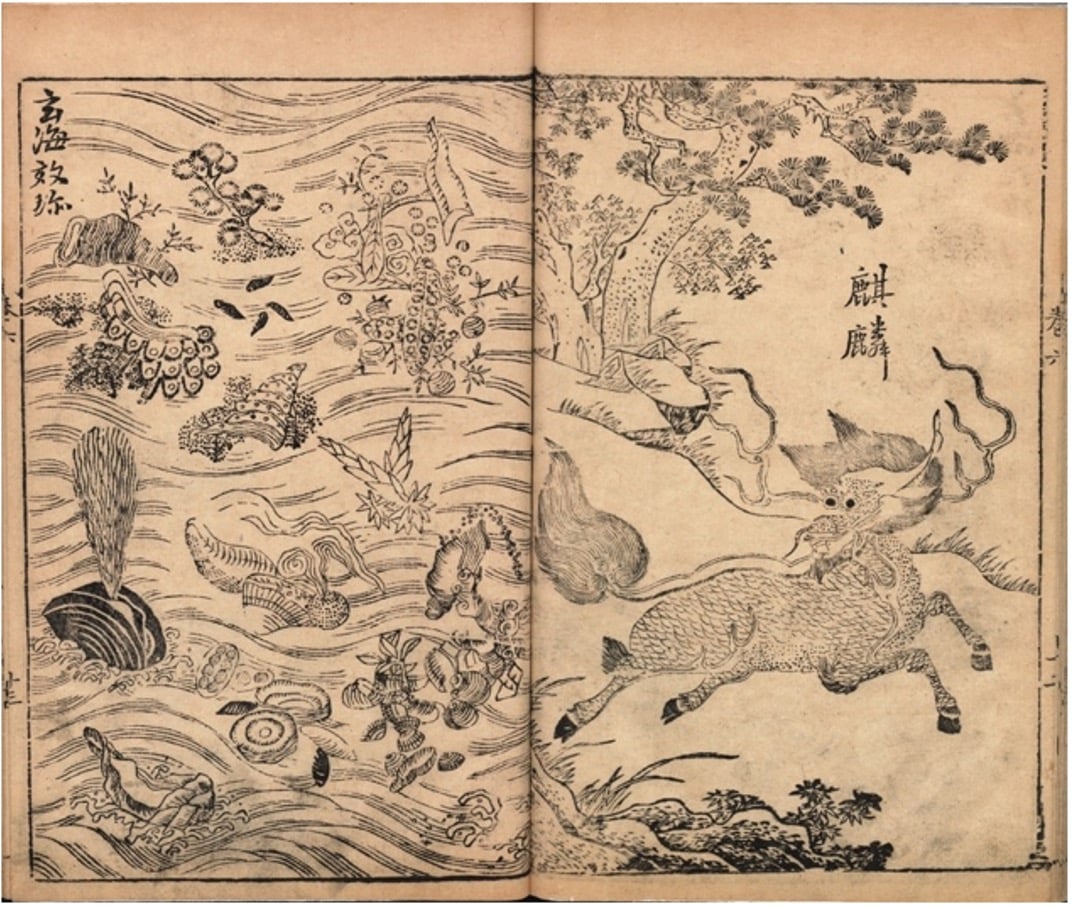

那么,当时的中国读书人,有没有对这样一个“麒麟”提出质疑的呢?史书中没有看到任何反对者。尽管长颈鹿的形态特征跟传统文化中的麒麟有着很大的差距,从未有任何之前的古籍描述过麒麟有个长脖子,而且传统麒麟都是一只角的,没有两只角。还有就是从唐代开始对麒麟的想象中加入了鱼鳞的元素,比如宋代的《营造法式》(1103)里面的麒麟插图(见附图2)就都是全身覆鳞的,而显然长颈鹿也没有鳞片。放着这些明晃晃的区别视而不见,难道那些饱读诗书的学者们,就没有一个提出质疑吗?

在回答这一问题前,让我们先来看另一个类似的外国献麟的故事吧。宋仁宗时期,交趾(也即今天的越南)遣使献上一头异兽(大概时间为嘉祐二年,即1057年),称其为“麟”。当时司马光看了就说:“如果真的是麒麟,但它又不是自己跑来的,不能视为祥瑞。如果它是假的,那我们收下了就会被人笑话。所以应该把它送回去。”(据《大越史记全书》载,司马光说:“使是真麟,非时自至,不以为瑞。若伪,为远方之笑。愿厚赐遣还。”《宋史·司马光传》中也记载:“真伪不可知,使其真,非自至不足为瑞,愿还其献。”)同时代的沈括在其《梦溪笔谈》一书中也谈及此事,“诏欲谓之麟,则虑夷獠见欺;不谓之麟,未有以质之止。谓之异兽,最为慎重有体”,沈括还考证了一番,认为这只异兽其实是汉书里面记载的“天禄”。不过有意思的是,尽管司马光等人是对该兽为麒麟持否定态度的,不认为这个是天降祥瑞,但别的国家来献异兽这事依然是值得大书特书的,所以司马光为此还特意作了篇《交趾献奇兽赋》,趁机给宋仁宗拍马屁。

我们从这里可以看出宋仁宗时期的君臣似乎对待祥瑞这事比较谨慎,很有点求真的味道,但他们对于异邦献异兽这种事情依然是欢迎的。而仁宗的父亲真宗,则是另一个极端,不但积极追求祥瑞,甚至还主动伪造“祥瑞”,为其封禅泰山制造天意。而真宗这么做的一个心理动机恐怕在于对辽战争失利之后签下的澶渊之盟,觉得被迫跟蛮夷之邦称兄道弟很没面子,所以必须在国内找回统治的自信,便开始全国大搞献瑞运动了。因此,并非所有中国皇帝都那么热衷于追求祥瑞的,而如果过于积极的寻求祥瑞,往往跟皇帝缺乏某些方面的自信相关。

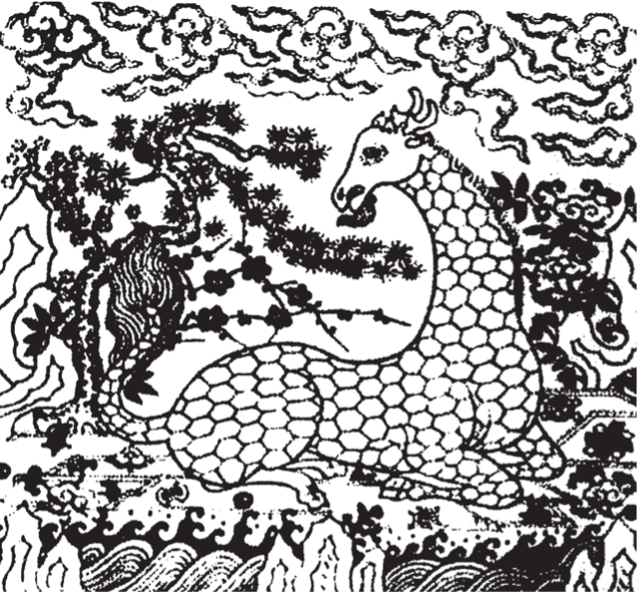

回过头来看朱棣,他最大的心病当然是自己武力夺取侄子皇位这事,怎么说这都不是光彩的事,而且上任之初他还对忠于自己侄子的臣子们进行了一番血腥的清洗,所以他最缺的当然是“仁”了。而麒麟作为传统文化中的仁兽,是最合适不过的祥瑞了。这时候,异域来献上一头长颈鹿,最懂得皇上心理的人自然就会将其包装成麒麟这一神兽来拍马屁了(榜葛剌国的国书肯定需要翻译成汉语,因此最早将长颈鹿当成麒麟的人必是郑和的人)。等长颈鹿到了南京,被以麒麟的名义呈献给皇上,那些大臣们自然也心领神会,谁又敢冒杀头的风险提出异议呢?于是我们就看到了在当时的画作上,明明画的是一头长颈鹿,但题词上却写着“麒麟”的场面。不仅如此,在其后百年间,长颈鹿等同于麒麟的观念还一度流传,以至于在当时官员的官服上,还出现了长颈鹿的形象(见附图3)。在南京出土的徐达五世孙徐俌墓的随葬品中,发现了一件官服,上面的补子(明代官服根据身份高低会有一块方形图案,上面绣有不同动物的形象)绣的是一头跟长颈鹿很像的动物。然而在明代的补子图案中别说长颈鹿了,连鹿都没有(公侯驸马绣麒麟,然后文官是各种鸟类,武官则是各种兽类,但肯定没有鹿)。而徐俌在1465年,继承了魏国公的爵位,其官服上面应当绣的是麒麟。所以,那件出土官服上的脖子很长的鹿无疑就是长颈鹿了,不过在当时,人们将其称为“麒麟”。那么,在中国人的记录中,将长颈鹿称为麒麟的历史究竟有多长呢?

1414年是中国人首次将长颈鹿称为麒麟的时候,并且百官群臣为了拍皇帝马屁,写了一大堆有关麒麟的应制文,在此之后那些希望巴结大明的国家看到中国君臣如此喜欢麒麟,于是就拼命送,结果这“麒麟祥瑞”出现的过于频繁了,以至于到了1434年,也就是朱棣的儿子明宣宗的宣德九年,苏门答腊国又送来了麒麟和大象,这回当礼部上表要求像以前一样大大庆贺时,明宣宗回了句:“朕贵异物耶?远人来,不逆其意耳。”(在明代林尧俞编撰的《礼部志稿》中则记载宣宗说:“远方之物,朕非有爱。但念其尽诚远来故受之,不足贺也。”)意思就是你们以为我真的喜欢这种珍奇动物?才不是呢,我不过是不想让那些远道来进贡的使者们失望罢了。可见,被称为麒麟的长颈鹿,此时已经失去了作为瑞兽的魅力了。

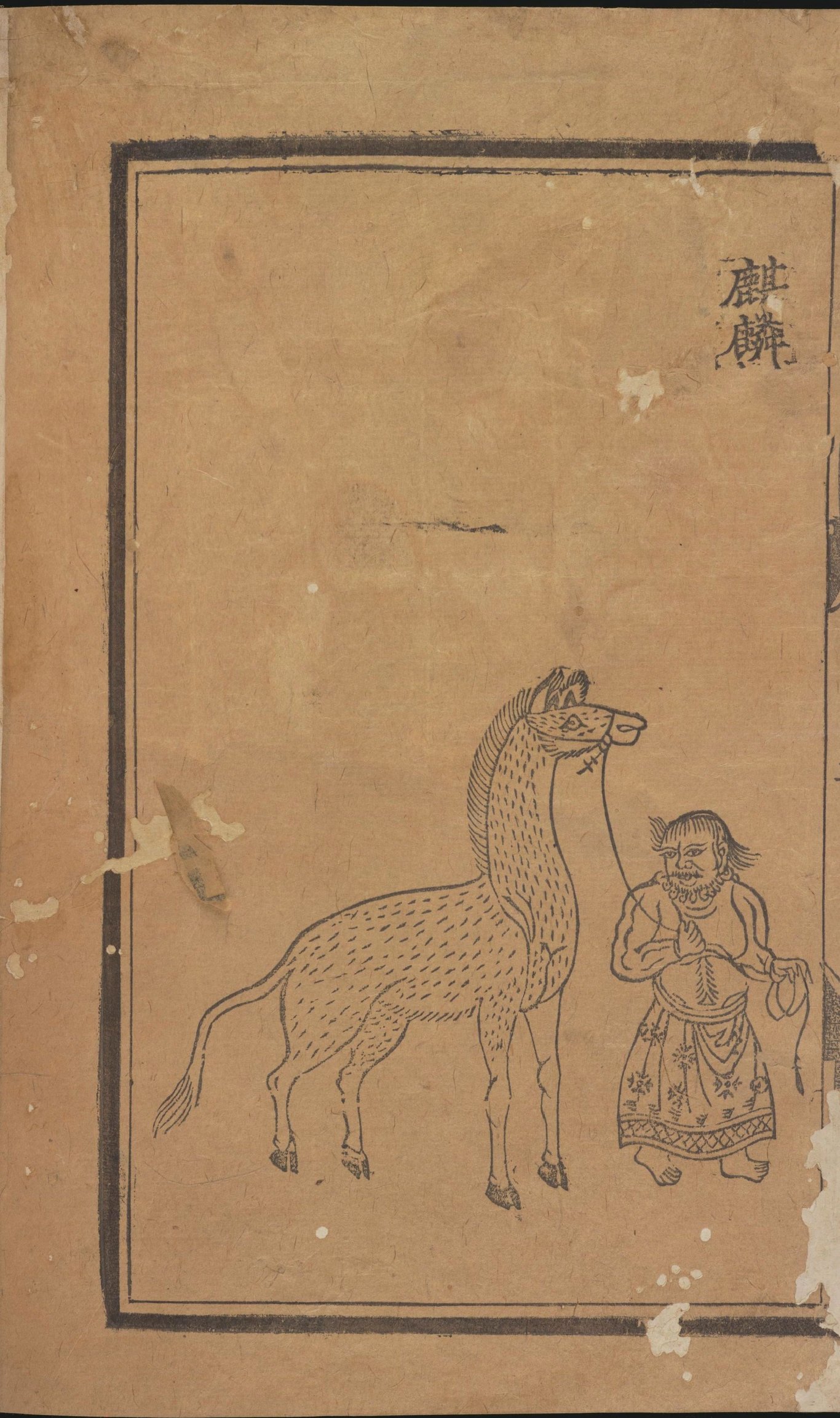

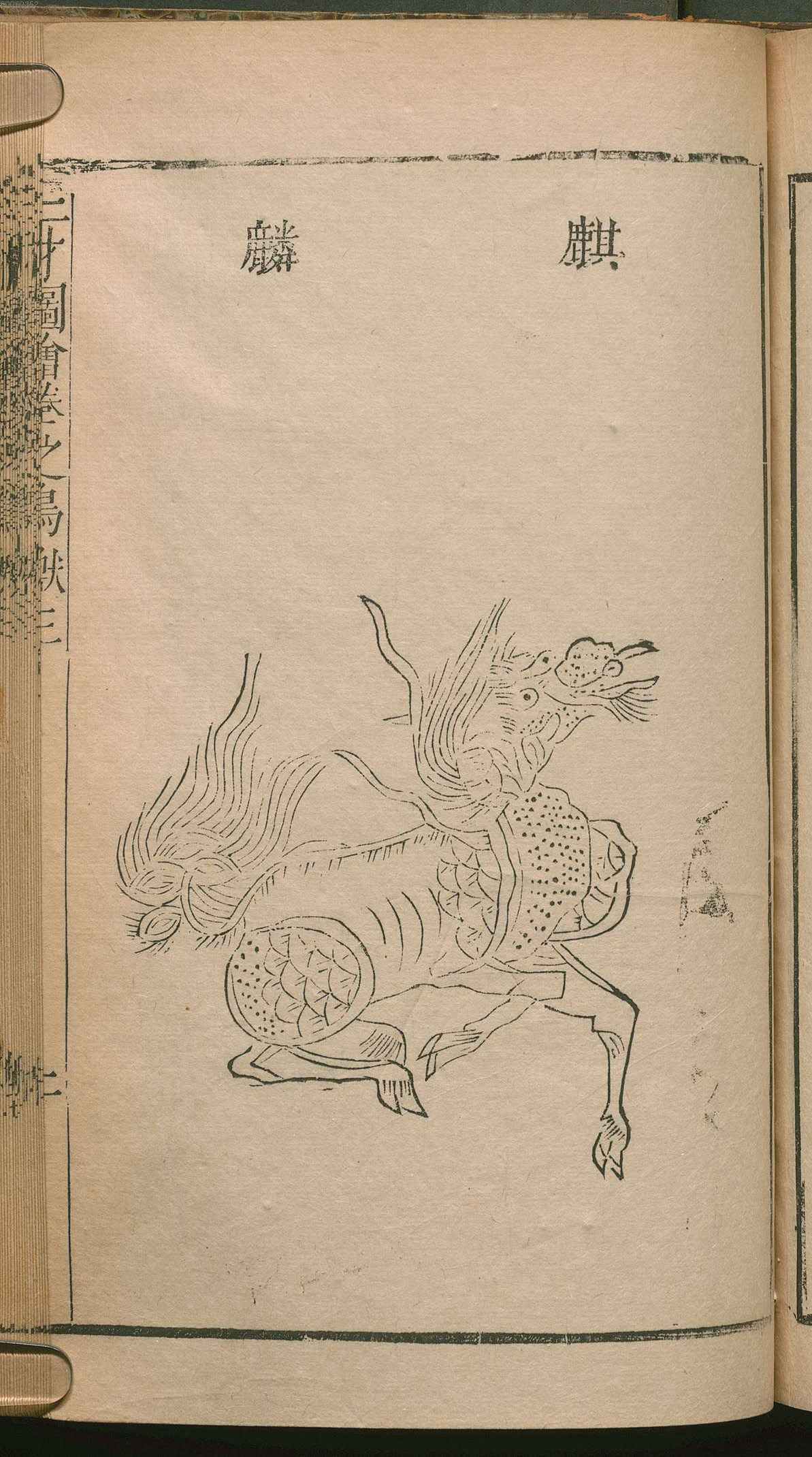

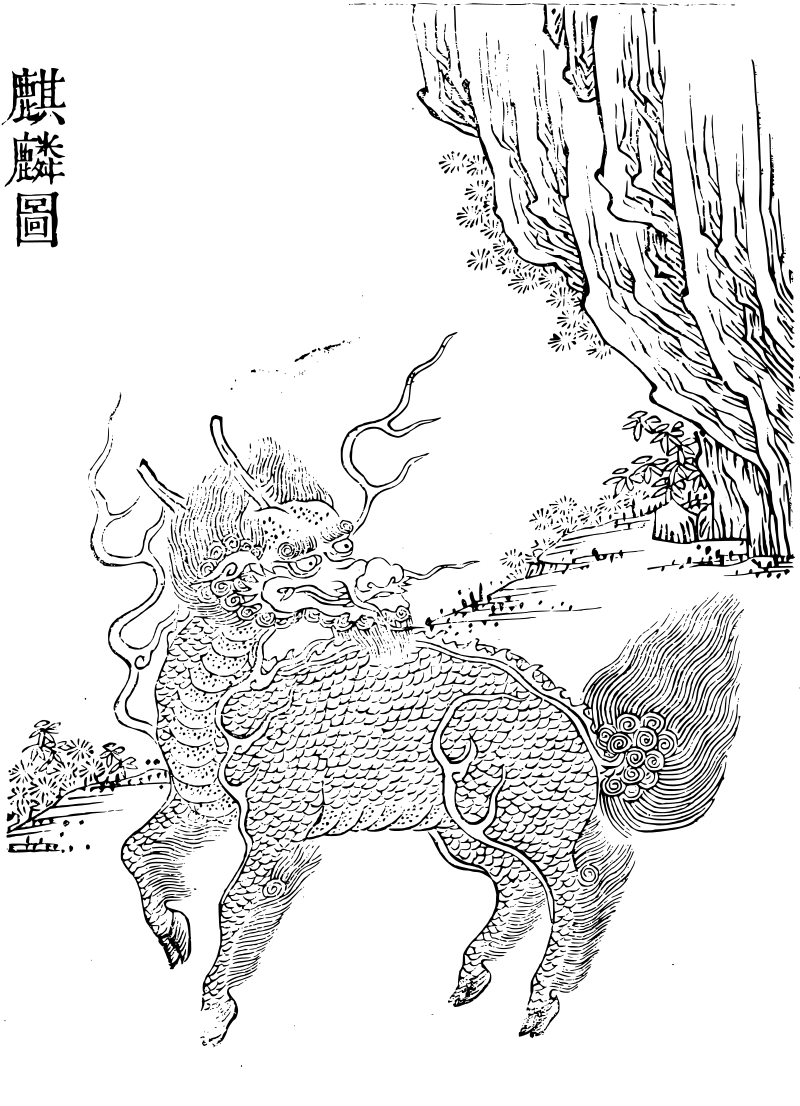

不过就算失去了瑞兽的光环,明代人还是在很长一段时间里面将长颈鹿叫做麒麟。前面我们提到了在1465年的官服上的麒麟补绣的分明还是长颈鹿的形象。另外大约成书于16世纪的《异域图志》一书中,依然给长颈鹿的画像上标记了“麒麟”的名字(见附图4)。直到17世纪,在当时出版的一些图书中,麒麟的形象才重新回到了传统的样子。比如王圻、王思义父子编撰的《三才图说》(1607年)中的麒麟图(见附图5),还有杨尔曾、蔡元勋编撰的《图绘宗彝》(1607年)中的麒麟图(见附图6),其形象完全没有长颈鹿的影子,而是从唐宋继承下来的麒麟形象。

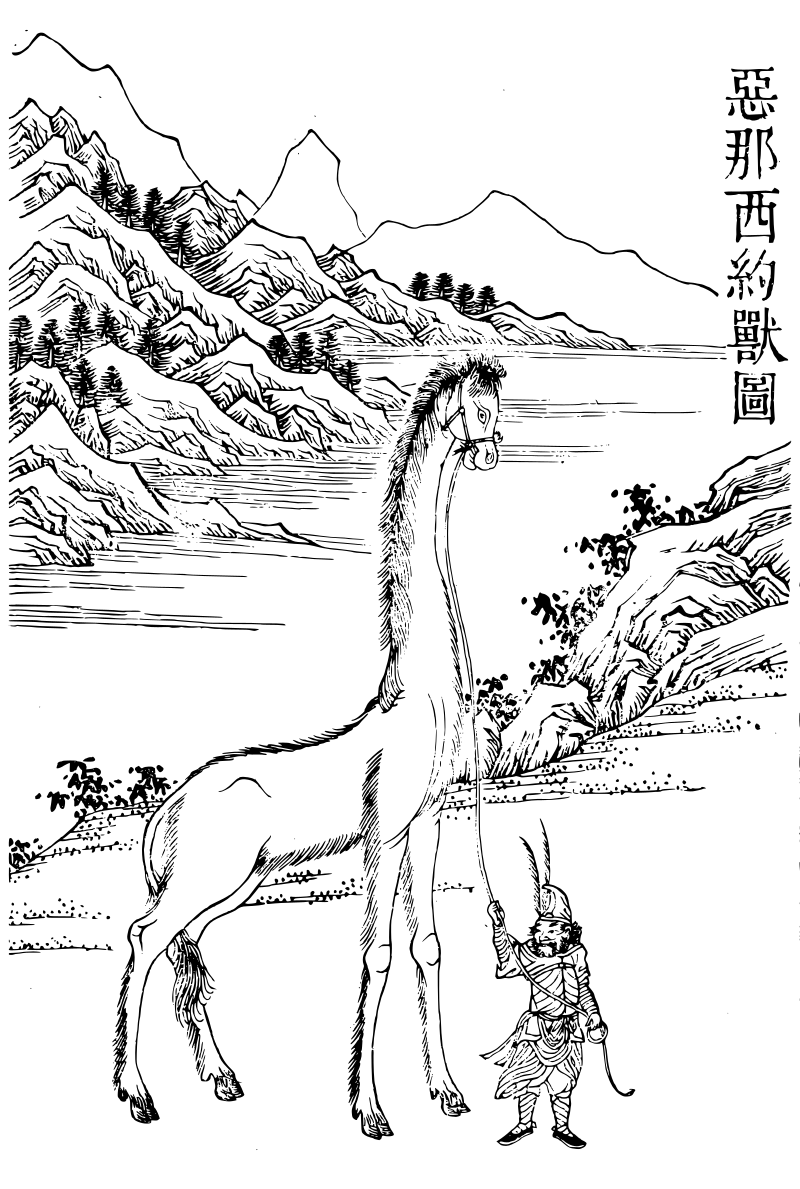

不再用麒麟来称呼长颈鹿则始于比利时的传教士南怀仁,他在1674年编撰的《坤舆图说》里面将长颈鹿根据音译称为恶那西约兽,其描述云:“利未亚州西亚毗心域国产兽,名恶那西约。首如马形,前足长如大马,后足短长,颈自前蹄至首高二丈五尺馀,皮毛五彩,刍畜囿中,人视之则从容,转身若示人以华彩之状。”从其对脖长的描述可以得出作者这里说的必然是长颈鹿无疑。

但真正明确将两者区分开来的是在清代康熙年间编撰,成书于1728年的《古今图书集成》,在该书的“博物汇编”里面专门有两个门类将麒麟和长颈鹿分开描述。麒麟是被编入“神异典”(见附图7),而长颈鹿则被编入“禽虫典”。作者完全照搬了南怀仁对长颈鹿的译名和描述,并给了一幅长颈鹿的图(见附图8),比较该图和同书中的麒麟图,则已经完全是两种不同的动物了。

说到这里,我们会发现,从1414年开始到1728年,麒麟和长颈鹿这两种截然不同的动物在中文系统里面被一直以“麒麟”一词并称了200多年,而由于中国文化当时在东亚的统治地位,自然会输出到邻近国家,比如朝鲜和日本。朝鲜王朝很早就有了关于明朝的“麒麟贡”事件,而日本在15、16世纪也有大量遣明史来到中国,自然会将当时中国对麒麟-长颈鹿的认识带回日本。因此,我们不难得出推论,之所以在今天的日文中“麒麟”一词既可以指代中国神兽,也可以指非洲的长颈鹿,恐怕源出于1414年的麒麟贡事件。

附图1:沈度,1414,《瑞应麒麟图》

附图2:李诫,1103,《营造法式》,麒麟

附图3:南京徐俌墓官服补子纹样

附图4:《异域图志》,麒麟

附图5:王圻、王思义,1607,《三才图会》,麒麟

附图6:蔡元勋,1607,《图绘宗彝》,麒麟

附图7:陈梦雷,1728,《古今图书集成》,麒麟

附图8:陈梦雷,1728,《古今图书集成》,长颈鹿

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!