第一批做自由职业、数字游民的人,已经从互联网隐退了

那些从互联网“消失”的人

前几天晚上,看到一个很久没在网上发动态的自由职业朋友,久违地更新了最近的动态,才发现这几年,很多曾经在“自由职业”“数字游民”盛极一时活跃在网络一线的人,都非常默契地隐退了。

不是在网上的话越来越少,就是干脆“消失匿迹”很长一段时间,再出现时,要么是换了一种人生状态,比如生孩子了,出国定居了,离异了;就是换了一个职业身份,或者隐居世界一角,过起了“半退休”的平静生活。

他们身上的共同点是都没那么热衷于在网上表达分享了,也渐渐与“自由职业”、“数字游民”这些身份做切割和远离。

我说的这些人中,很多都是在这些概念没有兴起之前,就已经在以这种状态生活的人,可以说是古早时期的“自由职业者”和“数字游民”们。

前阵子,有一位我多年前采访过的嘉宾发来信息,问能不能删掉之前采访ta的文章,ta以后想低调生活。我表示理解,并第一时间删除了文章。

说实话,这已经不是我第一次被采访对象要求删除文章了。这个时代一切都变化太快,也充满了变数。没人可以完全为自己当下产生的想法,说过的话永远负责。

比如几年前的不婚主义者,几年后生了孩子;几个月前大骂异性恋的人,几个月后谈起了异性恋;几年前最瞧不起的职业,几年后自己成为了其中火热的一员;几年前欣赏喜欢的朋友,几年后成了最讨厌的人......

我有时在网上回看自己几年前甚至几个月前发的东西,也会觉得陌生——“我当时怎么会有这种想法?”。

生于这个外部世界摇摇欲坠的时代,人的价值观和自我认同系统也时常跟着左右摇摆。因此想跟过去的自己割席,是非常正常的一件事情。

而且任何一件事情一旦热门起来,多少就会变味。它会参杂进很多投机的人和事,也会让这个领域越来越卷。不喜欢卷和竞争的人,自然会选择离开。

这些离开的人中,很多都经历了不止一次职业转型和人生重启,有人换了国家,有人换了职业,也有人已经离开了人世。总的来说,大家的生命都是渐渐从高昂蓬勃走向安静、少语、低调的状态。

发现这个现象时,我第一时间有点唏嘘。但转念一想,其实这一批人,年龄也多在30-40岁之间,正是从年轻气盛到半条腿踏入中年的年纪,再加上大家都经历了3年疫情,生理激素和外部环境的变化,也会让人渐渐变得平静、少语、不再有那么强烈的表现欲和表达欲。

回到我自己身上,我今年也明显感觉到自己从一个喜欢四处奔走、向外探索和一切以事业为先的状态,变成了更多时候只想在一个地方呆着,享受规律健康生活带来的秩序感,半退休半养生的状态。

以前那个无法享受片刻闲暇与宁静,总想找件有产出的事情去填满时间的人,渐渐开始享受“什么也不做”的平静了。

而人在这种时候,表达欲真的会降低很多。这也是我这几个月更新变少的原因。当人大多数时候都很平静时,很难产生激烈的情绪去表达,真正沉浸在当下时,也会觉得掏出手机去记录是一件很破坏当下感受的行为。

所以有一阵子,我会因为这种发现怀疑自己是否真的适合做一名“博主”。看到别的博主事无巨细地记录自己的生活时,我想的是:他们要么真的很喜欢被别人看见,要么就是非常敬业吧。

关于变老、第二人生动力和未来新可能

越来越不爱表现和表达,可能也是年龄增长带来的诸多变化之一。

上个月,我和塞米录了一期播客聊了这个话题,起因是某天我无意读到她写的一篇文章《越老,越要自由,丰盈,自洽》,才发现原来比我年长10岁的人在想的也是这些问题。

她说“变老有很多想不到”,从突然大片冒出的白头发,到越来越高的情绪阈值,无论一个人心态如何年轻,生理机能的变化总会在某些时刻悄悄击碎你。

联想到身边30多岁的朋友们纷纷开始运动健身,好像也是为了抵抗生理机能退化带来的人生虚无感。

特别对于那些前几十年的人生中只有工作这一项“人生意义感”来源的朋友,会发现工作之外居然没有任何兴趣爱好可以滋养8小时以外的生活。甚至有结婚多年的朋友决定靠“生个孩子”去填补这些多出来的时间,我才发现人到中年,没有非功利性的第二人生爱好,是一件多么可怕的事情。

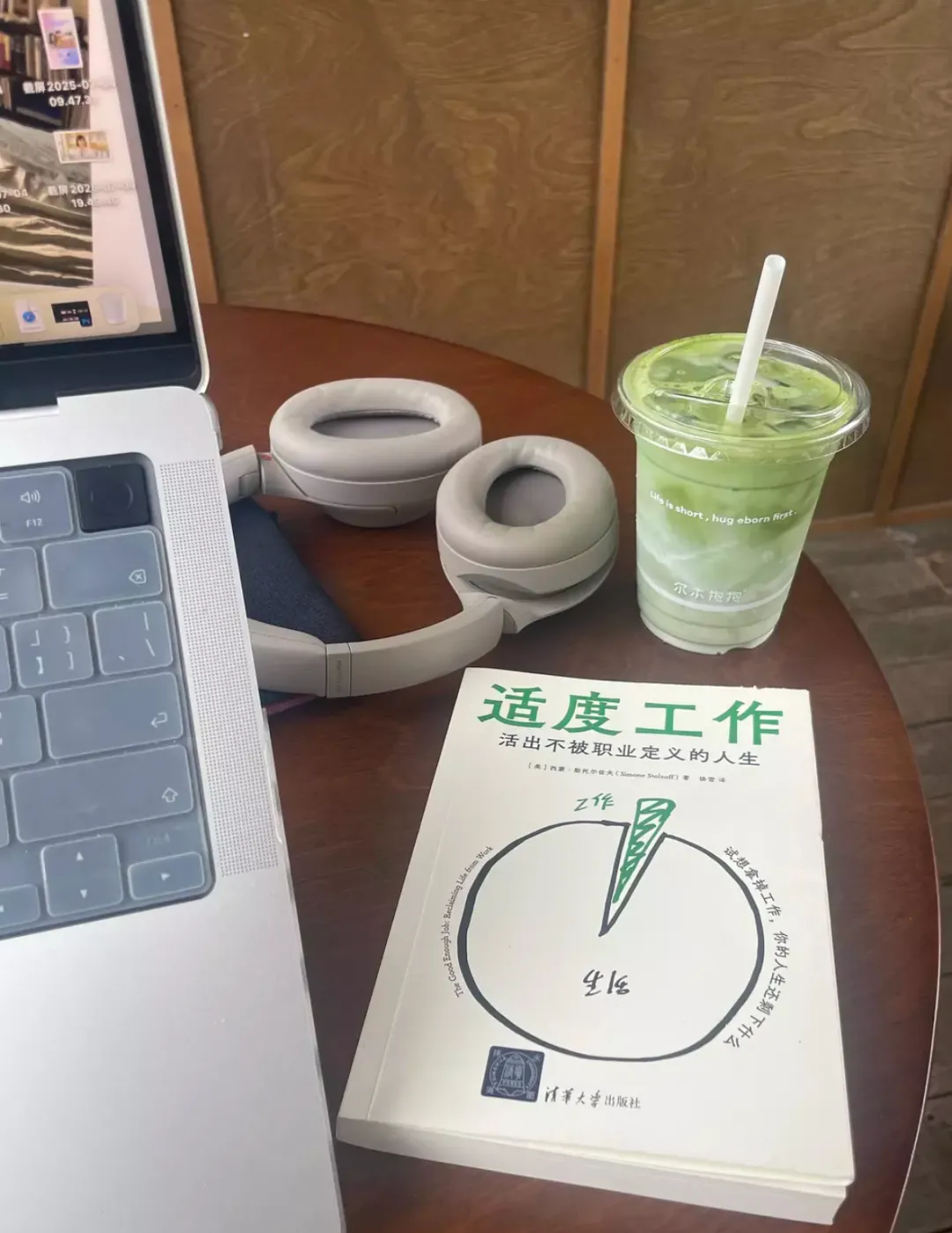

最近在读《适度工作》这本书,全书都在讲一个观点——一个人如果把职业身份作为自我的全部,是非常危险的一件事情。工作之外,应该建立更多维的身份认同,才不会因为一个身份的丢失而失去人生意义感和自我价值感。

反观我最近突然开始爱上各种运动,又是健身又是游泳,又是瑜伽普拉提又是攀岩,好像也是报复式弥补前些年因为工作而错失的那一部分“运动自我”。

昨天去学游泳的路上我在想,我现在每天把自己的“运动课表”排得满满当当,像极了小时候为我报兴趣班的父母。只不过那时的自己不知道为啥要去上这些兴趣班,很多时候是被动的。现在的自己却是主动积极的——原来这就是“成年后做自己的父母,重新把自己养一遍”啊。

那天和塞米聊到最后,我让她给10年前的自己说一句话,她说希望30多岁的自己“胆子再大一点”,30岁-40岁是最好的十年,可以大胆去尝试所有想尝试的事情。

突然间,我就受到了鼓舞。

回想起我28岁时满脸焦虑地问30多岁的姐姐“年龄焦虑怎么办”时,对方真诚地说:“28岁,多么好的年纪啊,还有很多事情可以尝试呢”。

现在我33岁了,又听见43岁的姐姐说:“你还年轻,胆子再大一点,可劲儿去折腾吧。”

好像觉得自己老的人始终只有自己,你此刻度过的也正是别人无法重来一遍的时光。

“未来还有无限可能,大胆去尝试你想做的任何事情吧!” 我对自己说,希望正在读这篇文章的你也一样。

林安,《只工作,不上班》作者/播客「逆行人生」主播/自由会客厅品牌主理人。

代表作「 100个不上班的人」,持续调研跟踪自由职业、数字游民、远程办公等生活方式。

微博/公众号/小红书/b站:林安的会客厅