林安

2025,显化愿望的一年✨

2025年,我离开深耕了8年的自由职业领域,也结束了全球旅居的流浪生活,选择重返校园,去柏林留学,为的是实现20多岁时未尽的梦想。33岁做出这个决定并不轻松,为了鼓励自己坚定信念,我在年初的时候做了一个Vision Board,设置成手机壁纸每天鼓舞自己,年底回看,居然大部分都实现了!

柏林留学:不用焦虑,其实每个人都在假装强大

跨文化的环境中,每个人都带着不同的文化背景和成长经历,并不是更主流、强势、外向的文化就应该成为焦点和中心。身处异国,我们在试图融入他者之时,常常会丢了自我。亚洲人身上那些认真、踏实、低调、细腻的品质,首先我们自己要充分认同并珍惜它们。很多时候,自信不在于言语表达,而是一种态度,一种自我欣赏与自爱的呈现。

30+留学海外生存策略之——时刻保持主体性

整体来说,我在柏林的开局还是挺顺利的。一个月内找好了房子,顺利搬了家,有一个相处融洽的德国室友,也在学校交到了喜欢的朋友,学业也在渐渐适应中。但不得不承认,在某些别人看不见的时刻,我还是经历了一些情绪起伏的。也许30岁后留学的好处是,因为经历过很多,所以有稳定的内核快速消解负面情绪,然后以积极的心态面对生活。

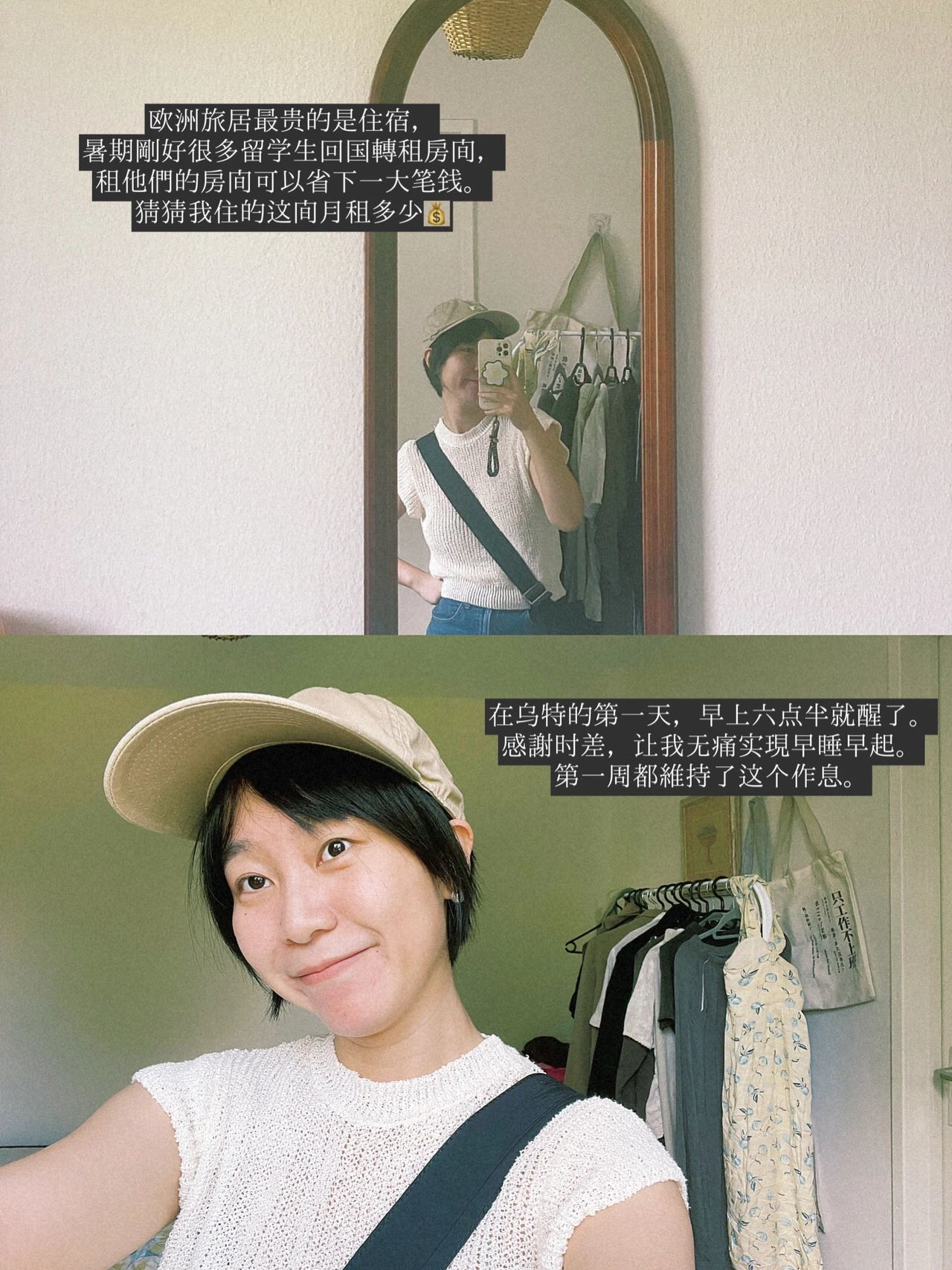

🇩🇪落地柏林第一周,丝滑开启学生模式

落地柏林已经一周了,这一周,按计划顺利处理完了:✓开通电话卡✓采购生活物品✓开通银行卡✓激活保证金✓看房找房这个过程中,接触了德国的一些公共机构,第一次体会了「德式效率」😂不同于国内的快速便捷,这边的一切都需要等待,也间接打磨了我的耐性,改一下我的急性子。

那个《只工作,不上班》的作者,重新回去上班了吗?

《只工作,不上班》是我在2019年出版的第一本书,记录了20名自由职业者辞职后以自由职业为生的真实生活。前几年,原本小众冷门的数字游民概念也在国内突然爆火,裸辞和旅居一度成为热门话题,无论是主动还是被动离职的年轻人,都纷纷开始体验起“候鸟式”的多城旅居生活……

第一批做自由职业、数字游民的人,已经从互联网隐退了

前几天晚上,看到一个很久没在网上发动态的自由职业朋友,久违地更新了最近的动态,才发现这几年,很多曾经在“自由职业”“数字游民”盛极一时活跃在网络一线的人,都非常默契地隐退了。不是在网上的话越来越少,就是干脆“消失匿迹”很长一段时间,再出现时,要么是换了一种人生状态,比如生孩子了,出国定居了,离异了;就是换了一个职业身…

人生由选择构成吗?想对高考填志愿前的自己说

嗨,18岁的林安,你好啊,我是33岁的你。这会儿你刚考完18年中最重要的一场考试,正在纠结读哪所大学吧?

33岁,姐力全开

姐姐是更智慧、更独立、更果敢、更自信的代名词。每长一岁,都可以摆脱更多外界强加给我们的枷锁。然后,你可以更自由轻盈地去过自己真正想过的生活。以前每一年生日,我都说自己的愿望很朴素,就是“有人爱,有事做,有钱花”。但每一年,我好像还是贪婪地想要更多,于是“生活永远在别处”,当下永远让我想逃离。33岁,我的生日愿望不再是“有人爱,有…

如何走出人生低谷期,开始触底反弹?

那一刻,我闪回到了2年前我问丸子“明明没有好事发生,你为什么那么开心”的瞬间。这一次,同样的问题,我也问了一遍我自己。于是,我决定写篇文章,好好分析一下“我是如何从长期低能量的状态,调频到每天都平静喜悦的”。

多做见效慢的事—聊聊自由职业的复利效应

我有段时间没发与自由职业相关的内容了,但意外的是,很多与“自由职业”、“不上班”有关的工作机会,依然在这段时间主动找过来。前几天还在跟朋友感叹:“不上班这个话题的红利,我居然吃了8年还没吃完。” 当然是一句玩笑话,但这也让我认真思考“复利的作用”。

8年了,我那“乱七八糟”的人生还没有完蛋

几个月前在我的某期视频下,有人留言:“关注你好几年了,感觉你的人生规划乱七八糟,就你这样还做自由职业,没把别人误导进沟里就不错了。”当时的第一反应是觉得有点好笑,我这种每走一步都会提前想好十步的审慎人格,居然也有被人批评“毫无规划”的一天。于是我借机回顾了毕业以来的这11年,把每一年在做的事情都罗列出来后,意外…

2024,对旅行去魅的一年

2024,是居无定所,全球流浪的一年。年初退掉杭州的房子时,心里想的是要利用这一年,找到未来想长居的城市。结论是👉🏻这一年,我去了8个国家12座城市,还是没找到心目中的理想城市,但对于想要什么样的生活,有了更清晰的答案。

《好东西》打动我的一处细节:尝试了很多还没找到爱好,也没关系呀

看完电影《好东西》,被一处不经意的细节打动。电影的结尾,小孩完成了人生中第一场乐队演出,按照传统电影套路应该是从此她发现了打鼓这个爱好,日复一日刻苦练习,最后成为了一名有名的鼓手balabala。但是镜头一转,小孩在班级里读自己的作文:“我感觉自己好像只是完成了一个任务,并没有那么兴奋。我可能没有那么喜欢打鼓。”

关于不上班,其实不用羡慕任何人

微博上收到一封私信,一个网友问我「不上班怎么赚钱的,很羡慕我到处跑的生活方式」。

自由职业是对“被资本异化”的一种无声反抗

体力劳动变成了单纯的机械重复,因而有了工厂的流水线工人。手艺人、体力劳动者在这个社会上的价值和地位也因此贬值。最可怕的是资本把这一套模式也搬进了办公室,脑力劳动也开始变得标准化、流程化,个体的独立思考能力和创造力被进一步拆解、压抑,只需要按照流程做某一个模块的上的事情就行了,重复去做直到成为某个出了…

一生被目标感驱动的中国人

回顾过去每一段经历,我发现自己一直是一个被目标驱动的人。只有给自己制定了明确清晰的目标,我才有动力继续往前走。而我人生中大部分虚无时刻,都是因为失去了目标。

荷兰游学 | 原来又松弛又卷,是这种感觉

来之前我对荷兰兴趣不大,因为听说这里天气糟糕、美食荒漠(这是真的)、racist严重、物价高…听上去不是一座宜居的城市,但旅居的妙处在于你可以套利呀,这种套利不仅仅是物价的套利,也可以是天气套利。

人在罗马,不想上班:我们都曾为了生活,放弃理想

我喜欢一个地方往往是因为那里的人,如果不是这一群热情又好客的意大利同学,我在意大利的旅居体验可能要打一半折扣。他们对你无所求,不在乎你的title、职业、任何社交媒体上的成就,只是单纯地对你好。

布达佩斯 | 突然想要一种「相对流浪,绝对安定」的生活

布达佩斯这座城市两年内我来了三次,为什么又来?

东亚人的18岁,从30岁重新开始

没升上好高中人生就毁了没考上好大学人生就毁了没选对第一份工作人生就毁了错过最佳择偶期人生就毁了25岁还没有xxx人生就毁了30岁了还没有xxx人生完蛋了仿佛东亚人体内有一个定时炸弹,一不小心就会引爆。然后你的人生就被炸的稀巴烂。